羧基對兩性瀝青乳化劑及乳化瀝青性能影響研究

高莉寧,符小紅,賈秦龍,何 銳,陳華鑫

(長安大學 材料科學與工程學院,陜西 西安 710061)

0 引 言

乳化瀝青在路面中的應用非常廣泛,如瀝青路面的粘結層、透層、預防性養護的微表處及針對路面裂縫的灌縫材料等[1-3]。乳化瀝青性能的好壞,極大地影響著瀝青混合料的使用效果[4]。

乳化瀝青具有不同性質的根本原因是瀝青乳化劑的分子結構差異。以陽離子乳化劑為例:木質素類乳化劑幾乎都為慢裂型乳化劑,季銨鹽類大多為中裂或快裂型乳化劑,酰胺多胺類可以為慢裂、中裂和快裂型乳化劑。市售瀝青乳化劑中有一類乳化劑在瀝青乳化過程中不需要調節皂液pH,具有乳化工藝簡單、乳化能力強的特點,這類乳化劑為兩性瀝青乳化劑。兩性乳化劑的分子結構中既有陽離子基團又有陰離子基團[5-6]。施來順等[7]采用烷基二胺、環氧氯丙烷和氯乙酸為原料合成了新型甜菜堿型慢裂快凝型兩性瀝青乳化劑,乳化劑合成產率高,乳化能力強;梁博等[8]利用壬基酚與乙二胺反應合成了中裂型和慢裂型兩性瀝青乳化劑,通過紅外光譜、溴酚藍實驗驗證了其結構,所合成乳化劑對瀝青的乳化效果良好;C.HUAI等[9]使用十二醇、環氧氯丙烷、二甲胺和氯乙酸逐步合成了一種甜菜堿型瀝青乳化劑。經過性能測試發現,該乳化劑初凝時間較短,屬于快凝型乳化劑。高莉寧等[1]用油酸、多胺、有機氯酸及氯醇為原料合成了適用于微表處的慢裂快凝型兩性瀝青乳化劑,經紅外光譜、表面張力及親水親油平衡值(HLB)測試,表明乳化劑性能優異,所得SBS改性乳化瀝青各項性能指標以及微表處混合料試驗結果均滿足微表處規范要求。

筆者主要通過在陽離子瀝青乳化劑中,引入不同含量的羧基合成兩性瀝青乳化劑,研究了羧基在兩性瀝青乳化劑中的影響規律。

1 試驗部分

1.1 原材料

油酸(工業品)為艾特(山東)新材料公司產品,二乙烯三胺、氯乙酸等均為分析純試劑,來自天津市天力化學試劑有限公司。根據JTG E20—2011《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程》[10],對韓國SK90#瀝青的基本指標進行了測試,結果如表1。

1.2 合成實驗

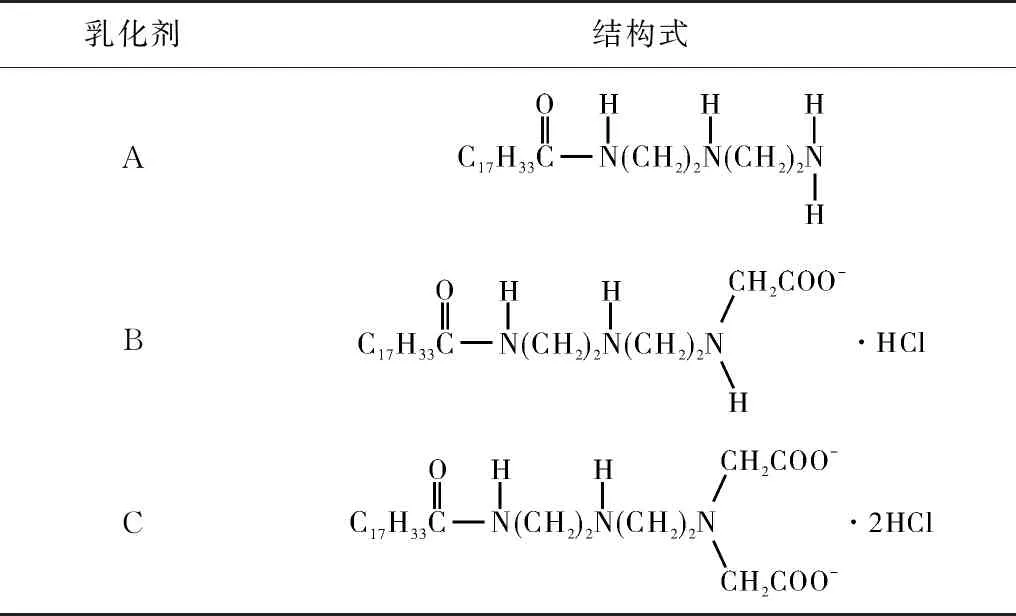

將一定摩爾比例的油酸與二乙烯三胺在160 ℃反應6 h,得到酰胺多胺型陽離子瀝青乳化劑A,其分子結構親水基末端有反應活性較強的氨基(—NH2)。加入適量氯乙酸可與—NH2上的氫原子發生取代反應,引入羧基(—COOH)。在合成過程中,控制氯乙酸與二乙烯三胺的摩爾比為1∶1和2∶1時,分別合成得到兩性瀝青乳化劑B和C。瀝青乳化劑A、B和C的結構式如表2。

表2 合成瀝青乳化劑的結構

1.3 乳化劑性能表征

1.3.1 紅外光譜

瀝青乳化劑A分子結構的主要特征是,油酸的羧基與二乙烯三胺的氨基發生脫水縮合反應生成酰胺。瀝青乳化劑B分子結構中引入了羧基,增加了羧酸根離子,氨基的氫原子與氯乙酸的氯原子發生鹵代反應生成了—NH—CH2—結構。

采用德國Bruker公司Tensor27型紅外光譜儀表征兩種瀝青乳化劑的分子基團。瀝青乳化劑A和B用無水乙醇重結晶3次得純品,用KBr壓片法測定其紅外光譜。

1.3.2 表面活性

瀝青與水的表面張力相差較大,為了保證瀝青與水形成乳液的均勻性,就必須使用乳化劑降低瀝青與水之間的界面張力,使其達到熱力學上的平衡體系。為了分析羧基對兩性瀝青乳化劑表面活性的影響,采用德國Dataphysics公司DCAT 21型表面張力儀測定瀝青乳化劑A、B、C的表面張力σ隨其濃度c的變化規律,作σ-c關系曲線,由此變化得到瀝青乳化劑A、B、C的臨界膠束濃度CMC,以及溶液在CMC下的表面張力σc。

1.4 乳化瀝青性能

取水500 g、瀝青乳化劑(A或B或C)10 g,加入適量穩定劑,調節pH,加熱到60 ℃左右倒入膠體磨中,再緩慢倒入140 ℃預熱的SK90#瀝青500 g,分別制備出乳化瀝青A、B和C,置于玻璃燒杯中攪拌降溫,密封保存。

根據文獻[10]測定乳化瀝青A、B、C蒸發殘留物的3大指標和乳化瀝青的破乳速度。

2 結果與分析

2.1 紅外光譜

瀝青乳化劑A和B的紅外光譜如圖1。圖1中3 425 cm-1為酰胺基中N—H的伸縮振動,1 635 cm-1為酰胺基CO—NH的伸縮振動峰,證明瀝青乳化劑A的合成條件滿足要求,生成了目標產物;圖1中1 647 cm-1為酰胺基CO—NH的伸縮振動峰,1 612 cm-1為羧酸鹽中羰基C=O的伸縮振動峰,1 394 cm-1為羧酸鹽COO-的對稱伸縮振動峰,775 cm-1為亞甲基—CH2—的面內搖擺振動峰,證明瀝青乳化劑B的合成條件滿足要求,生成了目標產物。

2.2 表面活性

表面張力儀測定瀝青乳化劑A、B及C的表面張力σ與濃度c的關系曲線如圖2。

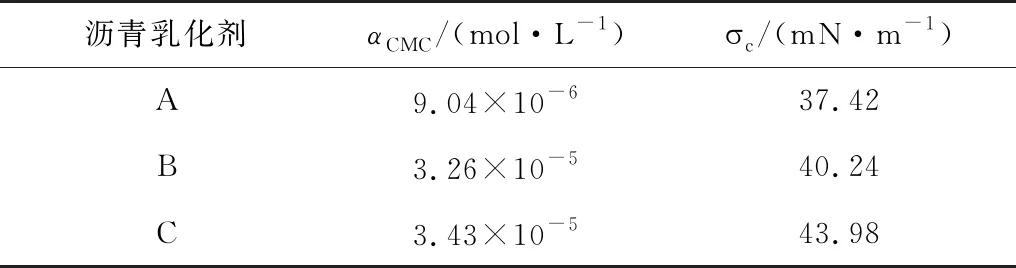

瀝青乳化劑的臨界膠束濃度αCMC及此時的表面張力c數據如表3。由表3可知,瀝青乳化劑A中引入羧基合成瀝青乳化劑B,其αCMC由9.04×10-6增大到3.26×10-5mol/L。隨著羧基的增加,瀝青乳化劑C的αCMC進一步增至 3.43×10-5mol/L,對應的3種乳化劑在臨界膠束濃度下的表面張力由37.42增大到40.24和43.98 mN/m。即瀝青乳化劑結構中羧基的增加,可使其臨界膠束濃度及臨界值下的表面張力增大。由此可知:在一定條件下,瀝青乳化劑分子結構中羧基數目變化,能夠適當調節瀝青乳化劑的表面活性。

表3 瀝青乳化劑的臨界膠束濃度αCMC和此時的表面張力

2.3 親水親油平衡值

瀝青乳化劑的親水性和親油性大小,可用乳化劑的親水親油平衡值βHLB表示。βHLB作為乳化劑水溶性的一個參考值,可以根據小田法計算[7]。小田根據有機化合物的概念,將乳化劑結構分為有機性基(親油基)和無機性基(親水基),βHLB的計算如式(1):

(1)

式中:K為常數,一般取10。

其中,—CH3或—CH2—的有機性值為20;—CONH—無機性值為200;—NH2、—NHR無機性值為70;—COOH無機性值為150;雙鍵無機性值為2[11]。

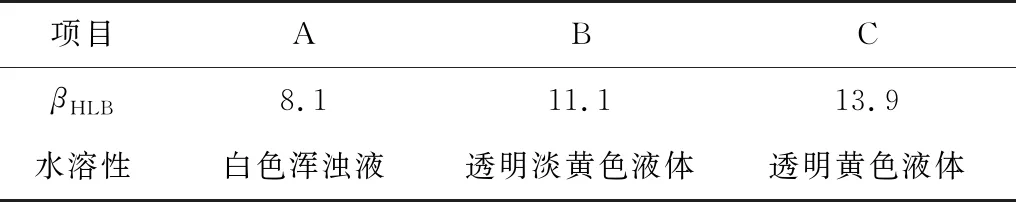

利用以上數據和式(1)可分別計算得到瀝青乳化劑A、B和C的βHLB,并測試3種乳化劑的水溶性,相應數據和實驗現象如表4。

表4 瀝青乳化劑HLB值及水溶性

由表4可知,瀝青乳化劑A中引入羧基后合成的瀝青乳化劑B和C,βHLB由8.1增大到11.1和13.9,改善了瀝青乳化劑A的水溶性。兩性瀝青乳化劑B制備的乳化瀝青穩定性最佳,表明適量羧基的引入可增加瀝青乳液的穩定性。

2.4 乳化瀝青指標

參考文獻[10],對瀝青乳化劑A、B、C制備的乳化瀝青的儲存穩定性、破乳速度和蒸發殘留物的3大指標進行了試驗,結果如表5。

表5 乳化瀝青性能指標

由表5可知,瀝青乳化劑B制備的瀝青乳液儲存穩定性最好。原因是陽離子乳化劑A分散在水中的離子基團主要為帶有正電荷的—NH—或—NH2,瀝青乳液中乳化劑分子間的作用力比較單一且同種電荷間易于排斥,乳液穩定性不理想。當引入適量—COOH合成兩性瀝青乳化劑后,分子結構中既有可帶正電荷的—NH—,又有可帶負電荷的—COOH,當乳化劑分散在乳化瀝青中時,分子之間電荷作用比較復雜,達到了一種熱力學平衡狀態,促使瀝青乳液穩定性增強。當—COOH繼續增加時,兩性瀝青乳化劑更偏向于陰離子型,分子間的作用力不能達到足夠平衡,乳液穩定性反而下降[12,13]。

瀝青乳化劑A中引入—COOH后,隨著乳化劑分子結構中—COOH數目的增加,瀝青乳化劑B制備的乳化瀝青的破乳速度增快,由中裂變成快裂,后又減慢,瀝青乳化劑C制備的乳化瀝青變成慢裂。針對兩性瀝青乳化劑制備的乳化瀝青破乳速度問題,破乳原理如圖3。

由圖3可知:瀝青乳化劑A為陽離子胺類乳化劑,乳化瀝青破乳原理主要是陽離子氨基與集料間的親和性較好[圖3(a)],促使乳化瀝青破乳。兩性瀝青乳化劑中由于—COOH的引入,使乳化劑分子結構中增加了陰離子基團,其親水基中陰、陽離子基團同時吸附于集料表面[圖3(b)],兩種相反電荷之間的作用力成為破乳的關鍵,引力的作用促使乳化瀝青的水分快速溢出、破乳[圖3(c)],使瀝青乳化劑B制備的乳化瀝青破乳速度為快裂。隨著分子結構中—COOH數目的增加,集料表面—COO-離子產生的負電荷增加,使得兩性乳化劑偏向于陰離子乳化劑,瀝青乳化劑C制備的乳化瀝青破乳速度減緩,變為慢裂[14]。

由表5可看出,瀝青乳化劑A制備的乳化瀝青蒸發殘留物的25 ℃針入度為8.0 mm,軟化點為47.0 ℃,隨著分子結構中國—COOH數目的增多,瀝青乳化劑B和C制備的乳化瀝青蒸發殘留物的25 ℃針入度依次減小為7.9、7.6 mm,軟化點依次上升為47.5、48.5 ℃。隨著—COOH的引入,瀝青的硬度增加,主要原因是瀝青乳化劑結構中引入—COOH后,乳化瀝青的制備及蒸發過程中—COO-離子與瀝青組分發生了某種反應,導致了蒸發殘留物中瀝青硬度增大。

3 結 論

兩性瀝青乳化劑的合成中常以氯乙酸作為原料。筆者通過不同的氯乙酸添加量合成分子結構中含有不同—COOH數目的瀝青乳化劑,采用紅外光譜、表面張力表征了不同瀝青乳化劑的性能,測試了不同乳化劑制備的乳化瀝青的性能指標,得到主要結論如下:

1)在瀝青乳化劑A中引入—COOH合成兩性瀝青乳化劑B和C,隨著分子結構中—COOH數目的增加,乳化劑的αCMC及此時的表面張力增大,βHLB變大,水溶性增大。。

2)乳化劑分子結構中—COOH數目的多少直接影響瀝青乳化劑的破乳速度,合成得到的瀝青乳化劑A、B和C的破乳速度分別為中裂、快裂和慢裂。

3)隨著乳化劑分子結構中—COOH數目的增加,相比乳化劑A,瀝青乳化劑B和C制得的乳化瀝青的蒸發殘留物3大指標的針入度減小,軟化點增大,表明—COOH的引入增大了瀝青的硬度。