這一片山水,那一群人

文/李釗 圖/李藝雯

仁者樂山,智者樂水。青島山水皆有,確是一方鐘靈毓秀的土地。在21世紀的第二個十年里,擁有碧水藍天、綠樹青山的青島正在用自己的政策優勢與科技魅力吸引著越來越多的國際人才來青創業。

“常常聯絡,有求必應,無事不擾”

青島中電綠網新能源有限公司創始人劉鵬博士是美籍華人,他出生于煙臺,在美國工作生活了二十幾年,先后供職于多家世界500強公司,擁有20多項發明專利,在電力物聯網、新能源發電、微電網系統方面有著深厚的積累和豐富的經驗。

2016年,劉鵬毅然賣掉西安和上海的房子,背著包就來青島創業。一晃四年時光過去了,青島中電綠網新能源有限公司總算初具規模,成型的產品設備也開始批量生產,劉鵬也把家人從上海接到了青島,一家三口在青島這塊“膠澳”(驕傲)之地開始了新生活。

劉鵬介紹說,青島中電綠網新能源聚焦電力物聯網的邊緣計算、物聯網智能終端、電力云平臺、電力保護測控裝置等核心產品與技術開發,多個產品系列已通過國家的認證試驗,獲得電網入網資質,在行業中處于領先地位。公司正式運營以來,先后投入1000多萬元,而政府提供的支持資金累計達800多萬元。

青島高新區管委會科技創新部部長蔡文靜說,劉鵬博士來青創業之初,她和同事們就一直負責對接,真正達到了“常常聯絡,有求必應,無事不擾”。

青島讓人年輕

2016年度“齊魯友誼獎”獲得者、已經78歲的德國專家李漢青(Ratzeburg Siegfried)身材高大,跟人握手很有力。他在國際輪胎業工作了40多年,退休后決定來到妻子李紅衛的中國老家——青島創業。

李漢青夫婦都長期在米其林工作,所以退休后的創業還是圍繞輪胎展開。集畢生設計、制造之功,特拓(青島)輪胎技術有限公司創業14年來,已經成功打開國內、國際市場,作為一家中小企業,切切實實地闖出了一番新天地。公司首創環保、節能、高效、安全的藍色輪胎技術也逐漸開始為外界所接受。

李漢青和夫人李紅衛都具有理工科背景,一個學艦船設計,一個學材料,都多才多藝,還有語言天賦。他們的愛情故事發源在日本,圓滿在德國,拓展在中國。青島的山山水水見證了這對伉儷的漫漫情深。

1994年,李紅衛在米其林日本分公司工作,當時李漢青也被調到日本工作,兩個人的“東京愛情故事”就此展開。李紅衛來日本早,教李漢青日語,李漢青則教李紅衛德語。閑暇時光,兩個人就去遠足爬山,這個習慣一直保持到了青島。都快80歲的人了,李漢青一口氣可以做100多個俯臥撐,爬山一走就是半天,三四十公里。健康讓人年輕,愛情讓人年輕,青島讓人年輕。

李漢青還在德國漢堡讀小學的時候,就對中國和中國傳統文化產生了濃厚的興趣,他在采訪現場給記者們講了一個中國人都沒聽過的《茶葉的故事》,里邊有王子、公主,明明就是格林童話版的神農嘗百草。愛情的保鮮秘訣,還是會講故事。

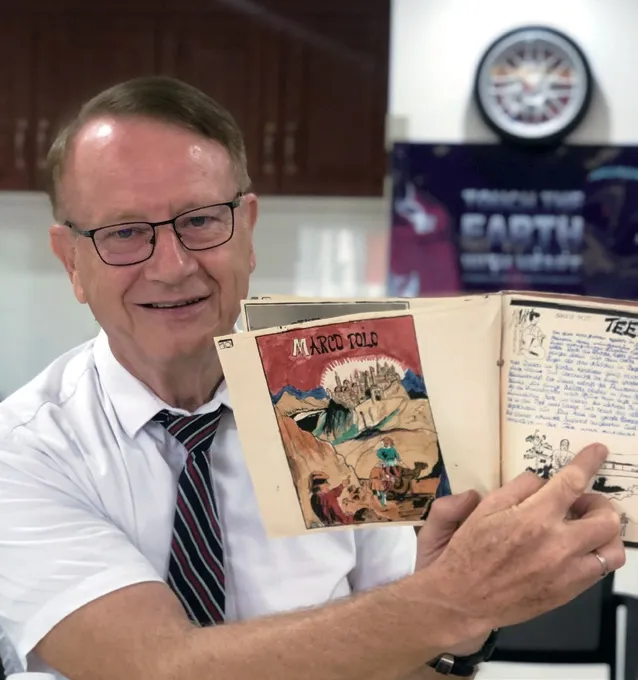

老子、孔子、莊子、《易經》、長城、大運河、絲綢之路,講起中國文化來,李漢青滔滔不絕、信手拈來。他還自己手繪了很多本精美的中國文化書籍,圖文并茂、栩栩如生。疫情期間,西方某些國家抹黑中國、“甩鍋”論盛行,李漢青堅持在德國家人微信群里傳遞中國真實信息,為中國發聲正名,甚至與家人爭吵,令人十分感動。

青島中電綠網新能源有限公司創始人劉鵬

2016年度“齊魯友誼獎”獲得者、德國專家李漢青(Ratzeburg Siegfried)

青島市市立醫院韓國醫生金亨鎬

中國是抗疫的“優等生”

位于海邊的青島市市立醫院很早就設立了國際醫學部,服務于在青外籍人士,由于其精湛醫術和優越位置,曾保障2008年奧運會青島賽區和2018年上合組織青島峰會,贏得國內外的一致好評。

抗疫英雄、曾率隊馳援武漢的李永春副院長,帶著國際醫學部韓偉主任、國際門診孫潔主任接待了記者們。李院長介紹說,現在青島市市立醫院每年都要接待8000多位外籍人士問診,在國際醫療部還長期工作著來自美國、韓國的三名外籍醫生,他們都能說一口流利的漢語。

韓國醫生金亨鎬2013年開始在青島市市立醫院國際醫學部中醫科工作,他非常喜歡青島的自然風光和人文環境,還給記者們看了自己手機里的8個在青韓國人互助微信群,每個群人數都滿員500人。

今年疫情期間,很多外籍人士國內外往返行程受到影響,有的人長期服用的慢性病藥品得不到保障,各國領事部門多次跟青島市市立醫院聯系,請求幫助。金醫生和他的同事們每次都順利完成任務。

金醫生說,這次新冠肺炎全球大流行,是對各國醫療衛生工作的一次大檢驗,中國毫無疑問是“優等生”。疫情至今仍在全球蔓延,而中國已經依靠制度優勢和全體醫療衛生工作者的努力控制住了疫情。他20多年前來到中國學醫的時候,那時中國醫療衛生水平和西方發達國家相比,還有很大差距,而今天的中國醫院無論是診療水平還是硬件設備,已經毫不遜色于任何一個西方國家。

從來沒有感受過那么多的關愛

依山傍海的青島大學浮山校區風景如畫,十分漂亮。唐建國教授在此領銜的雜化材料研究院在國內獨此一家、別無分店,吸引了來自美國、瑞典、烏克蘭的16位外國院士、專家入駐。青島大學國際處劉琪處長介紹,2019年年底在青大工作的外籍專家達110人。這個數字預計每年還會以25%的速度遞增。

目前身在烏克蘭首都基輔的斯特里扎克(Stryzhak)院士,是碳氫化合物加氫和脫氫過程催化劑領域內的國際知名專家。他在建立催化分解碳前驅體合成碳納米管和金屬納米粒子催化方面的成就處于國際前沿。2012年,他當選為烏克蘭國家科學院院士。2014年,他獲得烏克蘭國家科學技術獎。

斯特里扎克院士擁有催化分解碳前驅體與獨特金屬納米粒子合成高品質碳納米管(CNT)的專用核心技術,所得碳納米管具有可控的10—50nm的外徑,長徑比(L/D)高達100—1000倍的優異的線性納米材料,抗拉強度(50—200GPa)是鋼的100倍,密度卻只有鋼的1/6,彈性模量(達1TPa)與金剛石相當,是我國急需的關鍵戰略性材料。

在斯特里扎克院士的帶動下,青島大學又先后成功引進烏克蘭國家科學院兩位院士,在凝練碳納米管方向組建起了外國專家7人團隊,建起兩家院士工作站,并籌建高分子雜化材料國際聯合研究中心——烏克蘭離岸中心。

視頻采訪中,斯特里扎克院士熱情洋溢地贊美了青島的美麗和青島大學的專業大氣,他說自己迫切希望返回青島大學,繼續自己的科研工作,青島市科學技術局和學校也在積極促成他的回來。

院士在青工作生活十分愉快,他說自己從來沒有在世界上其他國家和地區感受青島和青島大學那么多的關愛,認識不認識的人,每個人都愿意幫助自己。海納百川,有容乃大,青島的高度,就是青島大學的高度。

青島市科學技術局黨組成員于炳波(中)帶領央媒記者團采訪

為全人類提供有意義的產品

國家級高新技術企業青島金媽媽農業科技有限公司位于青島最遠的一個轄區:萊西市。在這里擔任玉米研發總監的泰國專家他維薩博士畢業于美國夏威夷大學,師從世界甜玉米大師James L.Brewbaker,曾先后在美國先鋒與瑞士先正達擔任研發要職。1993年,他獲得泰國“最佳創新獎”,2010年,他被泰國植物發展協會授予“杰出育種家”。2017年,他入選“山東省重點外國專家計劃”,2019年,他獲得山東省“齊魯友誼獎”。

他維薩博士是世界上培育出青筍玉米雜交種的第一人,也是世界上第一個開展熱緣甜玉米商業化育種的專家,育成的“ATS-2”開啟了泰國甜玉米產業,育成的“先甜5號”是中國引進的第一個高端熱帶甜玉米品種,累計推廣超過500萬畝,改變了我國甜玉米長期以來小穗低產的問題。2017年育成的“金百甜10號”與“金百甜15號”實現了品質、抗逆與產量的完美結合,將我國甜玉米產業推向了一個新的階段,累計推廣200萬畝,幫助農民增收36億元。

作為世界知名育種家,他維薩博士對中國人民懷有深厚的情感與期望。20世紀80年代,他第一次來到中國,在廣西參加一個玉米栽培國際學術研討會,當時第一印象就是中國沒有汽車,只有自行車;中國人穿的衣服都是一個樣式、一個顏色。隨后因為工作緣故,他又多次來華,每次都能看到中國令人瞠目的飛速變化。泰國是一個崇佛的國家,可是他維薩博士卻從來沒有一次去哪個寺院參拜,因為他把所有的時間都放到農民的田間地頭和科研的實驗室里了。

他的學生張俊說,在魯工作期間,他維薩博士在中國合作伙伴的協助下,為金媽媽創制自有產權的骨干系種質資源500余份,搭建了企業甜玉米育種研發體系、完成了甜玉米選育評價標準,對我國甜玉米產業研發體系的構建與提質升級具有重要意義,填補了我國長期以來甜玉米產業種質資源創新不足、育種技術體系落后、選育評價標準短缺的空白,改變了我國高端甜玉米市場一直被外資企業占領的窘境。

由于新冠肺炎疫情原因,本來每年都要來中國兩個月的他維薩博士今年還未能來金媽媽做一線科研,只能通過網絡與青島、廣州的合作伙伴交流。已經年逾古稀的老人至今保持著每天早上四點半起床,一直工作到深夜的習慣。在視頻通話時,他笑著說:“人生最有意義的事,就是為人類提供有意義的產品。而且我時間也不多了,能多做一些就多做一些。中國地域廣袤,縱跨溫帶、亞熱帶、熱帶等多個區域,具有得天獨厚開展農業種質資源研究的條件。而且中國的農業科學工作者大多甘于清貧、堅守田間,跟我一樣,都是有理想、有情懷的科學家。希望我們的合作,能為農業創造更大的價值,為全人類提供更多綠色健康的農產品,為人類文明的發展進步共同作出貢獻!”

向世界講好中國故事

在位于青島西海岸新區的中德生態園里,德國專家狄沛(Peter Tichauer)用標準流利的漢語,向記者介紹中德生態園的來龍去脈、發展現狀和自己的中國故事。狄沛1984年第一次來到中國,就深深愛上了這個古老而年輕的國家。為了向世界宣傳報道一個客觀真實的中國,2006年他來到北京,擔任德文雜志《中國之窗》的駐華記者。2018年,在青島中德生態園領導的邀請下,他毅然辭去北京的工作,來到美麗的西海岸,辦起了中德生態園德文網站和《致遠》德文季刊,在中、德兩國同步印刷發行,每期印數2500冊,在海內外德語界產生了很好的反響。

狄沛有位大學同學在德國駐成都總領館工作,已經很久沒有聯系了。看到《致遠》雜志后,按著雜志上印的電話,這位同學順利聯系到了狄老師,熱情洋溢地向他表示祝賀,稱贊他為促進中德、中歐交流辦了一件大好事。

狄沛深情地說,他1984年來到中國,當時北京的冬天一片蕭條,市面上除了大白菜,什么都沒有,而今天在任何季節來到中國的任何城市,你都可以在超市里找到自己期待的商品,這就是中國的速度、世界的奇跡。中國用40年時間,走過了西方國家100年的發展道路,其中的經驗和理論值得認真總結。青島是一座有著深厚歷史底蘊和工商業積淀的海濱名城,正在著力打造世界工業互聯網和國際會展之都,他篤定地相信青島會有一個更加燦爛輝煌的明天。

一座青島城,半部工業史,在山海之濱,面對碧水藍天,無盡的遠方、無數的可能、無窮的希望正在這里徐徐展開。