生物滴濾床法降解二氯甲烷廢氣的因素影響特征

李春利,安樂,李浩,李彤,齊穎,程永輝

(1 河北工業大學化工學院,天津300130;2 化工節能過程集成與資源利用國家地方聯合工程實驗室,天津300130)

在工業生產中如石油化工、印刷、烤漆、制藥等領域都會產生揮發性有機化合物(volatile organic compounds, VOCs)。VOCs 是在標準大氣壓下熔點低于室溫、沸點在50~260℃的有機化合物的總稱。控制VOCs 污染無論是對生態環境的保護,還是對促進工業的健康穩定發展都有著十分重要的現實意義[1]。目前常用的VOCs 處理方法有冷凝法[2]、吸附法[3-5]、吸收法[6]、催化燃燒法[7-8]、光催化氧化法[9-10]、生物法[11-13]和微電解法[14]等。

VOCs生物處理在廢氣治理中獲得了廣泛應用,如惡臭氣體[15]和烴類氣體[16-17]等,特別是對于某些不適宜焚燒處理的有機氣體,如二氯甲烷(DCM)[18-21]。DCM 在制藥行業獲得廣泛應用主要歸因于其低揮發性使得DCM 易從成品藥中去除,使藥品質量得到保證。在制藥過程中雖經兩段冷凝回收,排放廢氣中的DCM濃度也難達到排放標準。制藥過程多為批次生產,DCM 的排放濃度會在較大范圍內波動,因此確定達標的高效DCM 降解濃度范圍對工業實際應用具有重要的意義。

生物法具有投資低、運行操作簡便、無二次污染等優點。研究表明,DCM 是可以通過生物代謝降解的[17]。DCM 降解菌中存在一種酶——DCM 脫鹵素酶,在脫鹵素酶作用下DCM 分解為甲醛和氯化氫[22-23],直接產物甲醛在甲醛脫氫酶的作用下轉化為甲酸,甲酸在甲酸脫氫酶的作用下轉化為二氧化碳[24]。

生物法一般適宜低濃度VOCs 處理。目前相關研究大多僅停留在實驗室階段,且過低的處理濃度會使裝置放大數倍,特別是大氣量排放時工藝的設備費和運行成本增加尤為明顯。DCM 生物降解受其在水中低溶解度和化學結構穩定性的影響,生物負荷不高[25]。Diks等[26]開發了生物滴濾床降解DCM的簡化模型,該模型給出了解析表達式,易于在實驗中應用,并進行了為期兩年的生物滴濾床實驗。本文將實驗室小試基礎上篩選出的DCM 降解菌應用在某藥企,進行了為期132天的中試實驗,研究了溫度、pH和進氣濃度對生物滴濾床降解DCM的影響,獲得可達標的高效進氣濃度范圍和相應的生物負荷,為進一步研究DCM 生物降解工程應用提供參考。

1 方法與檢測

1.1 實驗方法

1.1.1 菌種馴化

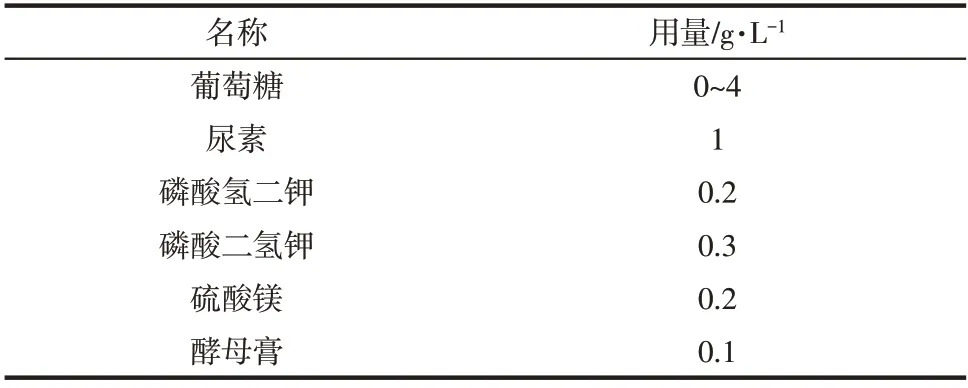

將 實 驗 室 保 存 的 紅 假 單 胞 菌(Rhodopseudomonassp.)和某制藥廠DCM車間污泥接種于實驗室生物滴濾塔(BTF)中,采用連續運行的方法進行馴化。每3 天更換一次營養液(表1),并且在馴化過程中不斷減少外加碳源的量,從而獲得以DCM 為唯一碳源的微生物群落。當實驗塔運行到8~10周時,去除效率基本穩定。

表1 營養液主要成分

1.1.2 中試實驗運行

生物滴濾塔(BTF) 的主體為聚氯乙烯(PVC)管(φ300mm×3000mm,如圖1 所示),填料為塑料階梯環(干裝亂堆):尺寸為38mm(38mm×19mm×1mm),孔 隙 率0.91%,堆 密 度57.5kg/m3, 堆 積 個 數27200 個/m3, 比 表 面 積132.5m2/m3,有 效 填 料 體 積 為0.071m2×2000mm。BTF設計空塔停留時間為5.68~50.72s,空塔氣速為0.02~0.18m/s。BTF 中的微生物為實驗室已馴化菌種。本實驗系統配備有循環泵、氣體轉子流量計和液體轉子流量計等。

車間末端廢氣由BTF底部進入并向上逸散,循環液自上而下的噴淋液在填料層,車間末端廢氣與循環液發生逆流交換,利用循環液的吸收作用和微生物的降解作用將車間廢氣中的DCM 去除。凈化后的廢氣從BTF上部接入車間原有的活性炭吸附裝置(以防掛膜階段不達標廢氣排入大氣環境)。

圖1 生物滴濾塔系統

循環液提供微生物代謝所需的氮源、微量元素及pH 緩沖劑,排出液中含有脫落的生物膜和游離菌,進入該企業廢水處理系統不會形成新的污染源而是對污水生物處理系統的一種加強。循環液是生物系統的營養液,置換周期的確定以穩定運行條件下去除效率下行為標志。當高效去除效率降低,出口廢氣濃度不達標時進行循環液的更換。生物法降解DCM 具有無二次污染的優點,循環液中的產物(氯化氫及微生物)經中和處理后產生的鹽類進入廠區的廢水處理系統所帶來的鹽濃度變化很小,特別是直接進入好氧處理系統時不會對原水處理系統造成影響且降解DCM 菌種的加入會對廢水中可能存在的DCM污染物有加強去除的作用。

實驗是針對制藥企業批量生產過程中DCM廢氣間歇排放的特點進行的。目前制藥企業DCM廢氣經兩級冷凝回收,排放不能達標,濃度在0.02~2g/m3范圍內波動。廢氣濃度通過閥門開度進行調整,直接在限定流量下進入裝置,以期獲得濃度波動范圍內不同濃度的去除效率,找到高效去除效率的濃度范圍。在實驗期間根據現場情況每隔10min或0.5h采用氣體采樣袋分別從裝置進口采樣口和出口采樣口進行采樣并通過氣相色譜對所采樣品進行分析。

1.2 檢測分析方法

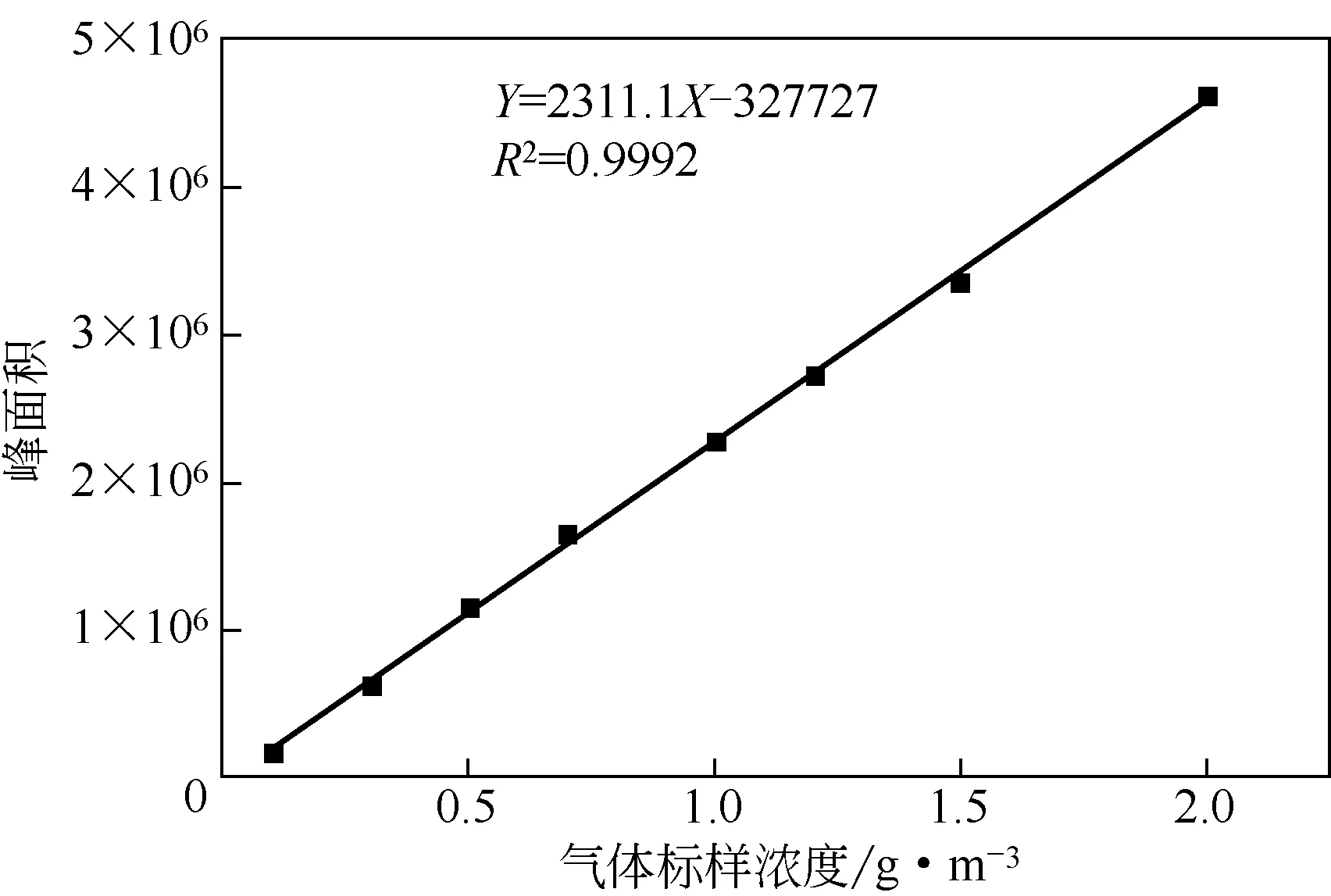

DCM 進出口濃度采用島津儀器(蘇州)有限公司生產的GC-2018PFsc 型氣相色譜(柱溫為85℃,進樣溫度為100℃,檢測溫度為220℃,色譜柱為KB-5)檢測。分別配制了不同濃度的DCM氣體標樣,采用外標法處理數據(DCM 標準曲線見圖2)。

圖2 二氯甲烷標準曲線

pH 采用上海佑科儀器儀表有限公司生產的酸度計(型號為PHS-3C)測量。

氯離子濃度采用美國戴安制造的離子色譜(型號為ICS1000)檢測。本離子色譜主要配件及配置:電導檢測器,IonPac AS23 陰離子柱。主要規格及技術指標:流速范圍0.00~5.0mL/min,流量精度<0.1%,最大泵壓5000psi(1psi=6894.76Pa),電導檢測器數據范圍0~15000μS,溫度范圍為環境+(7~55℃)溫度補償。

2 結果與討論

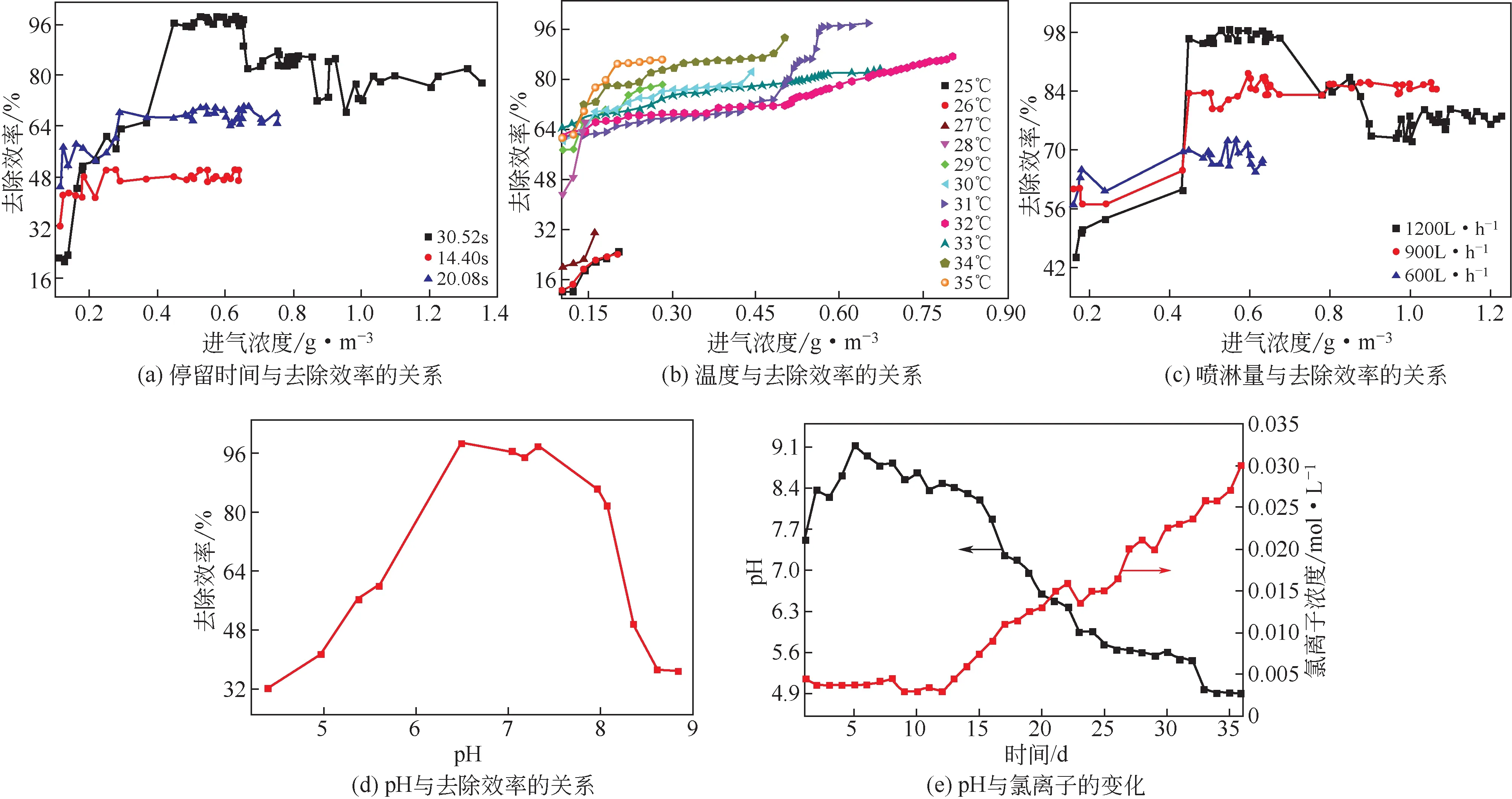

評價DCM 生物凈化的兩個重要指標分別是去除負荷(EC)和去除效率(RE)。見式(1)、式(2)。

式中,cin、cout分別表示氣體污染物的入口和出口濃度,g/m3;Q表示氣體流速,m3/h;Vbed表示BTF的填料介質體積,m3。

2.1 常規因素對去除效率的影響

生物法處理DCM 主要依靠微生物酶的催化作用,大多數酶屬于蛋白質,過酸、過堿或溫度過高都會使酶蛋白變性失活,所以只有適宜的pH 范圍和溫度范圍條件下,生物酶對反應底物才能充分發揮作用。細菌的生存環境需要一定的濕度,當床層中水分含量過少時,可能引起床層中氣相流動不均勻[27],進而影響微生物對DCM 的捕捉降解。當床層中水分含量過高時,會造成床層壓降變大,DCM 和氧氣的傳質都會受到限制,形成過多的厭氧區,會較大地影響細菌的去除性能。要保證微生物代謝環境的濕潤,則需要定期向床層中補充一定量的水分[28]。所以,要保持生物滴濾床的高效運行,必須要考慮停留時間(EBRT)、溫度(T)、噴淋量(L)、pH等因素對去除效率的影響。

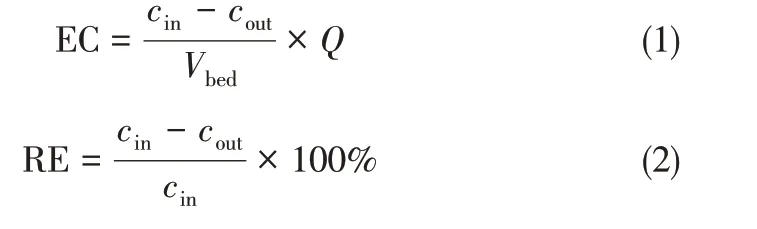

2.1.1 停留時間的影響

在生物滴濾床中VOCs 降解包含VOCs 被循環液吸收和生物膜內被降解兩個過程。圖3(a)展示了在pH 為6.5~7.5、噴淋量為1200L/h 和溫度為30℃的條件下EBRT 對DCM 去除效率的影響。由于DCM 難 溶,在14.40~30.52s 范 圍 內DCM 氣 相 在BTF 中流速非常慢,其吸收過程達到平衡狀態,DCM 在生物膜內的降解成為全過程的控制因素。由于DCM 化學結構的穩定性,DCM 去除效率除受濃度差推動力影響之外,還與DCM 在BTF 內的停留時間有關。相同推動力,停留時間長,DCM 向生物膜內擴散的深度大,微生物有充足的反應時間,表現出相對較高的去除效率。停留時間長意味著相同處理量的BTF系統容積要更大,特別是大氣量VOCs 處理投資會大幅上漲。因此,需謹慎選擇延長停留時間來提高DCM的去除效率。

2.1.2 溫度的影響

溫度是BTF 去除DCM 的關鍵參數之一,溫度的變化影響微生物的活性。溫度過高會使相應功能酶變性失活,而溫度過低會使酶活性降低影響微生物的代謝,可能會在結構上影響細胞膜中的脂質,阻礙物質的跨膜運輸[29]。由圖3(b)可知,在pH 為6.5~7.5、噴淋量為1200L/h 和停留時間為30.52s 的條件下,當溫度為25~27℃時,微生物降解DCM的效率較低;從28℃開始,微生物的降解效率隨溫度升高而逐漸增加;30~35℃微生物對DCM的降解效果最好。在微生物適宜代謝溫度范圍內,溫度相差10℃,生化反應速率相差2~4倍。因此,適宜的溫度(30~35℃)使微生物體內的相應功能酶具有高活性,DCM的去除效率最大。

2.1.3 噴淋量的影響

圖3(c)所示為不同噴淋量對生物處理DCM的影響。在pH 為6.5~7.5、溫度為30℃和停留時間為30.52s 的條件下,當噴淋量為1200L/h 時,在高效區細菌對DCM的去除效率最高。由于DCM為疏水性有機物,當生物膜表面的液膜厚度增加時,有機物從液相到達生物膜表面過程的傳質阻力增加,導致細菌捕捉到有機物分子需要更長的時間,從而降低其去除效率。適宜的噴淋量使得生物膜表面形成一層穩定的液膜,既能保證生物膜表面的濕潤,又可以縮短有機物從液相到生物膜表面的時間。

2.1.4 pH的影響

圖3 常規因素對去除效率的影響

pH 對微生物的新陳代謝具有重要影響,由圖3(d)可知,在噴淋量為1200L/h、溫度為30℃和停留時間為30.52s 的條件下,pH 在6.5~7.5 之間時效果最好,去除效率最高可達98.9%;而當pH 低于6.0 時,DCM 去除效率明顯下降,降至32.4%;pH 高于8.0 時,去除效率從81.8%降至36.9%。只有在合適的pH 范圍內,生物酶對反應底物才能充分發揮作用。BTF 系統中的pH 由pH 緩沖劑來調節,常見緩沖劑包括氫氧化鈣、磷酸二氫鈉、碳酸氫鈉和尿素等[30],天然有機填料也具有調節pH 的功能。pH是DCM生物降解過程中一個非常重要的參數,HCl 是DCM 生物降解的產物之一,因此用pH 的變化可以判斷DCM 在BTF 系統中的降解程度。本實驗BTF系統的填料由小試BTF系統填料和新填料混合而成,極大地縮短了微生物掛膜時間。根據圖3(e)可知,前20 天為掛膜階段,微生物對DCM 的去除能力極低,此時營養液pH 為7~9。從第21 天開始,微生物對DCM 的去除能力明顯增強,營養液的pH 呈下降趨勢,最終穩定于4.96;而循環營養液中的氯離子濃度呈上升趨勢,從0.001mol/L 增加至0.030mol/L。這是由于DCM 被附著于填料上的微生物降解,導致液相中H+、Cl-濃度不斷增加,所以pH下降,Cl-濃度相應地上升。

2.2 DCM適宜進氣濃度的確定

生物法有其共性,絕大多數菌種在近乎相似的條件下代謝旺盛,如溫度30℃左右、pH 為7.0±0.5等。在本研究中屬“驗證性”研究,其結果亦如此。實驗結果表明,在滿足微生物代謝需求和保證生物膜內高效傳質的前提下,進氣濃度是DCM 廢氣生物處理需嚴格控制的條件。它反映出實驗菌種在生物滴濾床中的負荷,是保證得到DCM 廢氣達標排放的重要因素,而對批量生產間歇排放濃度在0.02~2g/m3波動的問題,設置緩沖的前置裝置是必需的。進氣濃度的影響是保證微生物正常代謝常規條件外的關鍵因素。

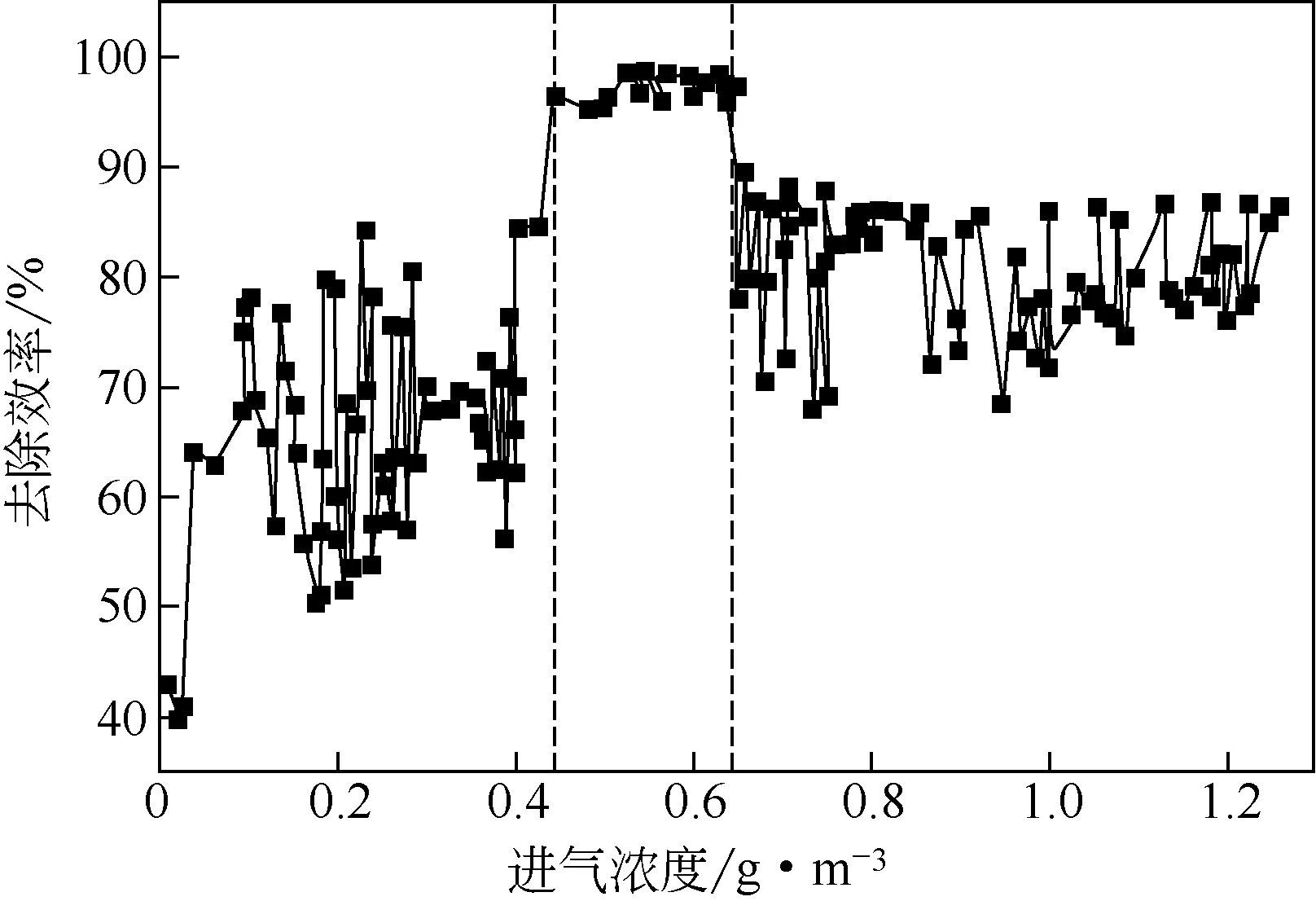

圖4 進氣濃度與去除效率的關系

由實驗得到進氣濃度與去除效率的關系如圖4所示。由圖可知,在一定范圍內,隨著入口濃度的增加,DCM 去除效率出現整體上升趨勢。DCM 濃度低于0.45g/m3時,BTF 中的傳質推動力較小,微生物降解DCM的能力沒有充分發揮,去除效率低;而超過一定范圍后,DCM 的去除效率隨進氣濃度增加而降低。該現象表明,當DCM 濃度高于0.65g/m3時,超出了塔內微生物的降解能力,出口DCM 濃度升高,去除效率下降。在DCM 入口濃度為0.45~0.65g/m3時,出口DCM 濃度達標,去除效率比較穩定,最高可達98.9%,此進口濃度范圍即為本研究所要確定的高效區。

本BTF 系統在高效區DCM 最大去除負荷為ECmax=155.25g/(m3·h)。生物降解過程不同于普通的吸收過程,化學結構穩定的DCM 在生物膜中要經歷復雜的生化反應過程。根據Ottengraf 等[31]的研究,生物膜中發生的反應可分為兩種類型:一種是擴散控制;一種是反應控制。由Diks等[26]開發的均勻濃度模型可知,本實驗中DCM入口濃度在0.45~0.65g/m3內,BTF 為擴散控制。進入生物膜內的DCM幾乎完全被降解,能夠達到藥廠VOCs排放標準(cout≤0.03g/m3),此時生物膜內存在一個“自由區”,未被DCM“穿透”。當入口濃度進一步升高時,擴散深度加大,“自由區”逐漸縮小,參與降解DCM的生物量增多,單位面積生物膜負荷變大。當生物膜被“穿透”時,表現為實驗塔的生物負荷達最大值。隨著進口濃度進一步增大,生物膜中的微生物不能降解所有的DCM,出口濃度達不到藥廠VOCs排放標準,此時BTF為反應控制。

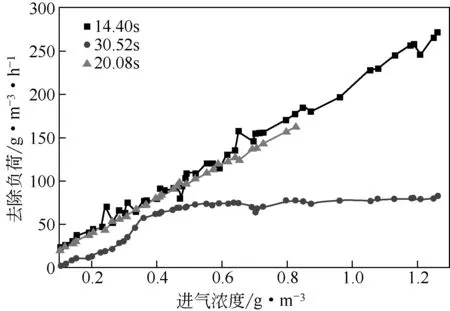

圖5 不同停留時間進氣濃度與EC的關系

DCM 在BTF 中的去除效率受傳質推動力和微生物降解能力兩個因素的疊加影響。為了降低DCM 溶解性差的影響需要加大傳質推動力,但超出生物膜降解能力的DCM 排出系統,系統出口的DCM 濃度不能達標,所以系統中存在著一個適宜的DCM 進氣濃度范圍。從圖5 可以看出,停留時間為14.40s和20.08s時,去除負荷差別不大,而當停留時間延長至30.52s時,去除負荷明顯變小,這說明了DCM 進氣的氣相流動狀態對其傳遞速率的影響。Diks 等[26]在實驗裝置穩定運行2 年之久所得到的ECmax=157g/(m3·h),與本文的實驗結果ECmax=155.25g/(m3·h)相近。

進氣濃度的影響實際上是溫度、pH、停留時間、噴淋量等因素的綜合作用,各影響因素互相關聯。溫度、pH 對微生物酶活性的影響表現為過程的反應控制。生物酶活性關系到生化反應速度,即生物膜負荷的大小。顯然,生物膜負荷與進氣濃度成正相關。生化反應的實質亦是化學反應,pH 的調節反映出酸堿性對酶活性的影響,同時中和過程也降低了H+濃度,符合降低產物濃度有利于化學平衡向反應方向移動的化學平衡規律,而溫度在允許范圍內的提高也會增加分子運動的速度,加快反應速率。停留時間、噴淋量兩個因素關系到DCM傳遞到生物膜的深度,更多地表現出對DCM 降解過程的傳質控制。停留時間長,DCM擴散深度大,生物膜負荷高;而噴淋量關系到DCM 由氣相向生物膜傳遞過程中液膜的阻力,同時噴淋量還要滿足生化反應對水量的需求。溫度、pH、停留時間、噴淋量等因素的綜合影響錯綜復雜,為DCM 生物降解反應控制和傳質控制的疊加作用,最終表現為DCM在上述適宜條件下的高效去除范圍的確定。

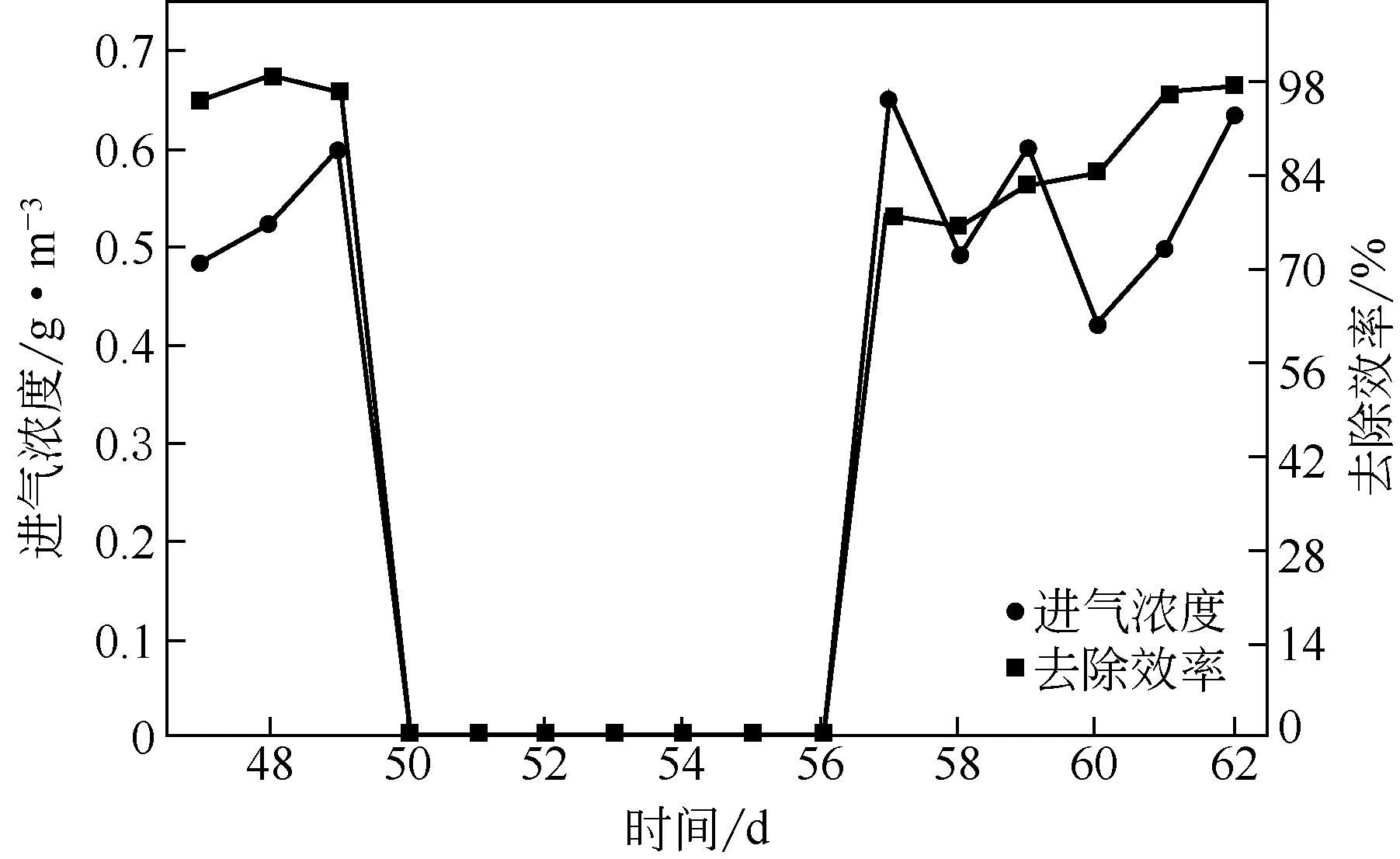

2.3 間歇實驗

BTF系統適宜區到最低點或最高點之間的區域稱為耐受區。間歇實驗是BTF系統氣、液負荷為零時,在耐受區觀察BTF系統是否會發生性狀改變的脅迫性實驗。如圖6所示,中試實驗進行50天后,停止運行BTF 系統,7 天之后重新啟動系統。BTF系統可在5天之內達到停止運行前的去除效率,可見該BTF系統對非穩態情況有較好的抵抗作用。

圖6 間歇實驗對DCM去除效率的影響

生物降解DCM 的關鍵在于脫鹵素酶、甲醛脫氫酶和甲酸脫氫酶的催化作用。進氣和噴淋降為零,這僅僅是暫停了這些催化反應,但并沒有對生物酶造成變性失活,故在系統恢復運行后仍表現出穩定的去除效率。

3 結論

本文重點研究了進氣濃度對生物法降解DCM的影響,并探究了停留時間、溫度、噴淋量和pH等常規因素對DCM 去除效率的影響,得到以下結論。

(1)以本BTF 系統處理制藥過程間歇排放的DCM 廢氣時,系統處于擴散控制是廢氣達標排放的關鍵。在適宜的常規因素條件下,進氣濃度是影響BTF 系統高效運行的重要因素。當進氣濃度為0.45~0.65g/m3時,為BTF系統最高效率區,最高去除效率可達98.9%,滿足排放要求。

(2)對應上述BTF系統高效去除效率的進氣濃度范圍,最大去除負荷ECmax=155.25g/(m3·h)。隨著進氣濃度的提高,EC 值增大,如當EBRT=14.40s、cin=1.261g/m3時,EC=272.25g/(m3·h),但 出 口 濃 度cout=0.172g/m3,不滿足排放標準。這表明系統超出擴散控制范圍進入了反應控制階段,即系統處于超負荷狀態。

(3) 本BTF 系 統 處 理DCM 的 最 適EBRT=30.52s,T=30~35℃,L=1200L/h,pH=7.0±0.5。適宜的操作條件是保證高去除效率和去除負荷的前提。