以“扶志扶智”為導向,紡織非遺助力后精準扶貧

魏玉君,隗送爽,唐 輝

(成都紡織高等專科學校,四川 成都611731)

中國紡織類非遺在目前公布的國家非物質文化遺產名錄里有99項,傳統的扎染、蠟染等民間紡、織、繡等技藝、紋樣等都屬于這個范疇[1]。這些非物質文化遺產具有豐富的歷史、文化、社會價值和潛在的經濟價值,對其有效地保護和傳承,既是學術問題更是現實問題。

四川省是彝族、藏族、羌族等少數民族聚居的地區,而這些地區大部分地處偏遠貧困和經濟欠發達地區,交通不便,信息閉塞,但同時這些地區又擁有豐富的非物質文化遺產資源,如彝繡、羌繡、藏族服飾等,如何利用好這些非物質文化遺產資源,來促進當地經濟社會發展,是亟待解決的問題。高校是教育扶貧的生力軍,將四川民族地區紡織非遺傳承創新與高校人才培養結合起來,通過“扶智、扶志”,因地制宜,培養更多非物質文化遺產傳承人,對于推動民族地區精準扶貧,實現群眾脫貧增收,傳承和保護紡織非遺具有重要意義。

1 從“輸血”到“造血”:民族地區扶貧模式的轉變

“沒有農村的小康,特別是沒有貧困地區的小康,就沒有全面建成小康社會”。讓貧困人口和貧困地區同全國一道進入全面小康社會,是我們黨和政府的莊嚴承諾。聚焦聚力深度貧困地區脫貧攻堅,確保少數民族地區與全省同步全面建成小康社會是四川省脫貧攻堅工作的重中之重。

長期以來,四川少數民族地區扶貧項目主要集中在資金投入、基礎建設、易地搬遷、農產品開發等方面,而在文化扶貧方面,特別是少數民族文化資源方面的研究和開發還存在不少薄弱環節。隨著脫貧攻堅階段“扶貧先扶智”的戰略調整,扶貧方式由“輸血式”的幫扶方式改變為“造血式”的智力扶貧,對民族地區非遺文化資源進行挖掘、研究,強化就業培訓,多渠道實現轉移就業,培養一大批具有較高文化素質、“愛非遺、懂非遺、有技術”的紡織非遺傳承人,實現自我造血和自我發展,意義重大。

四川少數民族主要聚居在涼山彝族自治州、甘孜藏族自治州、阿壩藏族羌族自治州及木里藏族自治縣、馬邊彝族自治縣、峨邊彝族自治縣、北川羌族自治縣等地,是國家級深度貧困地區,但這些地區有豐富的紡織類非物質文化遺產。

如何立足傳統特色實現精準扶貧? 需要解決4個方面的問題:一是實現扶貧模式的轉換。因地制宜,立足民族地區傳統文化資源,提升當地群眾的文化素質和技藝技能,實現從“輸血”到“造血”的扶貧模式轉變。二是發揮學校優勢和特色問題。學校充分利用自身的資源優勢,將其與民族地區的特色有機結合起來,在參與精準脫貧中發揮作用。三是紡織非遺傳承問題。民族地區非遺傳承人家庭普遍較為貧困,創新能力欠缺,產品設計缺乏文化內涵和現代設計理念,傳承面臨后繼乏人困境,很多非物質文化遺產面臨失傳。四是研究非遺傳承人培訓的模式問題。高校針對非遺傳承,構建富有特色的教學培訓課程體系,培養更多紡織非遺傳承人。

2 培訓課程體系建設,賦予紡織類非遺創新發展活力

成都紡織高等專科學校是西南地區唯一以紡織命名且建有對接紡織服裝全產業鏈專業集群的高校。學校長期致力于開展紡織類非物質文化遺產的理論研究、保護傳承、應用創新與人才培養。學校以紡織非遺項目為抓手,開展了大量的形式多樣優秀傳統文化的培訓、宣傳、展示、研究等工作,取得了豐碩成果,積累了豐富經驗,形成了非遺傳承人培訓培養的課程體系。

在增強文化認同和文化自信上,精心組織開班儀式,以文育人、以文化人,開展文化自信教育,具有正式性和莊嚴性。在結業典禮上,廣泛宣傳和展示學員作品,增強學員自信。在校內組織學員作品展和參加上海非遺展、澳門展、第四屆“一帶一路”國際文化藝術周非遺研培成果展等,受到社會各界的廣泛關注和褒揚,極大地提升了學員們學習紡織非遺的熱情,也增強了自信。

在培訓體系建設上,按照“強基礎、增學養、拓眼界”的培訓要求,構建了“文化+實踐+創新”三模塊培訓體系,即:崗位基礎+人文素質模塊(非遺文化課程)、專業核心能力+工匠精神模塊(非遺技藝傳習)、職業素質+創新能力模塊(文化創新),將紡織類非遺與現代設計相結合,使紡織類非遺融入現代時尚有了新途徑,為紡織類非遺發展注入新活力。

在教學及培訓方式上,實施了理論與實踐相結合的“一體化”教學模式,采取“理論+實踐”、“技藝+技能”授課。課程內容包括非遺文化、色彩設計、非遺技藝理論與實踐、非遺衍生品開發、市場營銷、參觀交流等。課程設計強調因材施教,注重教師團隊的協商與合作,聘請本民族大師并配備本民族在校學生翻譯,保證教學過程科學、合理、順利地開展。

3 大師+教授:建立紡織非遺技能大師工作室與現代學徒制教學團隊

學校將非遺活態傳承與職業教育有機融合,建立孟德芝蜀繡大師工作室、袁偉蜀繡大師工作室、馬德坤蜀錦大師工作室、賈巴子則彝族服飾大師工作室等紡織非遺大師工作室。并先后邀請國家級非遺唐卡傳承人拉孟大師、國家級蜀繡大師孟德芝、省級蜀繡大師巫學強、蜀錦國家級傳承人葉永洲等參與紡織非遺的教學培訓工作,形成了技能大師與專業教師相結合的師資隊伍。

紡織類非遺技能大師是“德藝雙馨”的大國工匠,集高超的紡織類技藝與深厚的藝術修養于一身。在大師工作室內,少數民族非遺傳承人跟隨技能大師學習非遺技藝的同時,能夠接受到傳統手工藝文化和藝術的熏陶,進而促進“藝”與“工”的有效融合,培養既具有民族文化素養、審美能力和藝術修養,又懂工藝和技術的新一代非遺傳承人。學校主要講授現代藝術設計、紡織品染色技術概論等理論性課程,以及素描、針法繡法技藝與應用、線描技法等實踐性課程。通過二者的結合,使學員既能掌握傳統師徒傳承的核心技藝,又能學習現代設計教育理念和創作方式。

4 搭建平臺載體系統學習,培養一大批脫貧致富帶頭人

成都紡織高等專科學校是文化和旅游部、教育部、人力資源社會保障部“中國非物質文化遺產傳承人群研修研習培訓計劃”全國57 所高校之一,是教育部中華優秀傳統文化傳承基地,建有紡織類非物質文化遺產融入高等職業教育的載體與平臺“蜀繡研究中心”、“紡織服裝非遺傳承與創新團隊”等,集科研、教學和傳承創新于一體。利用這些資源和平臺,結合精準扶貧,學校先后開展了“四川藏區唐卡普及培訓”、“四川藏區民族服飾普及培訓”、“藏繡和藏族服飾普及培訓”、“彝繡和彝族服飾普及培訓”等。培訓學員近300人,學員主要來自四川的甘孜、阿壩、涼山、樂山等地的少數民族貧困地區,其中涼山州昭覺縣、雷波縣、樂山市馬邊彝族自治縣、甘孜州色達縣等地,學員們在學校接受唐卡繪制技藝、彝繡刺繡技藝、藏繡刺繡技藝、服裝設計、非遺衍生品開發、市場營銷等的系統學習。

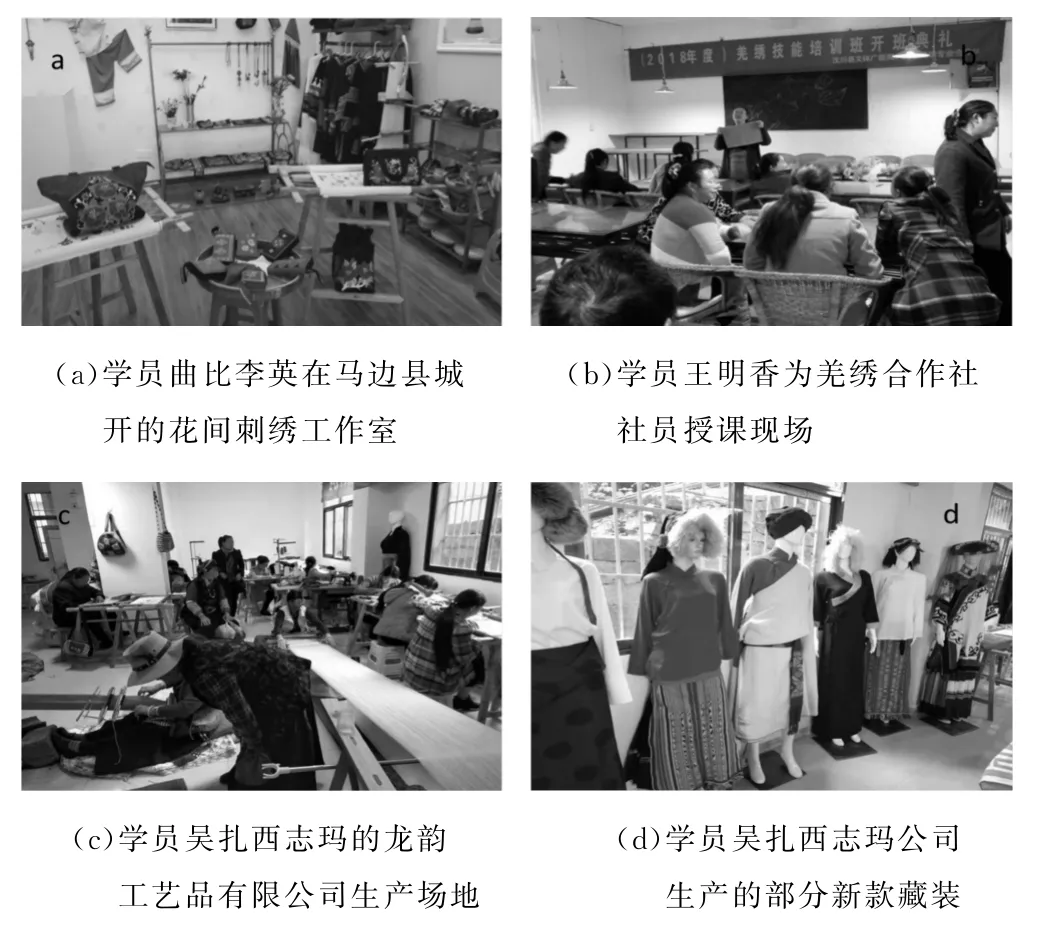

學員學成結業后回歸當地積極就業創業,有的自己開工作室、成立公司,有的帶動身邊人合伙成立合作社,有的開民族用品商店。馬邊彝族自治縣的學員曲比李英學成后回到家鄉,自己開了工作室,工坊創新彝族刺繡生活品,還在當地教學指導喜愛彝繡的當地婦女,當地的貧困婦女通過參加“繡娘”培訓和工坊生產,實現了在家門口就業和致富,“媽媽”不用再出去打工,更多家庭實現了團圓。“非遺+扶貧”,既是文化傳承,也促進了經濟發展與社會和諧。

通過“非遺研培計劃”,為少數民族地區培養出了多名脫貧致富非遺傳承帶頭人,他們以自己的實際行動不僅傳承著本民族的文化,還影響著身邊人靠奮斗創造自己的幸福生活。甘孜藏族自治州色達縣康勒鄉6名牧民參加了“藏繡和藏族服飾普及培訓”非遺培訓班后就開始籌建康勒鄉阿交一村縫紉加工合作社,主要進行縫紉加工和服裝服飾設計。經過紡織非遺培訓,學員帶領本地群眾通過傳承本民族的特色手工技藝,提高經濟收入,改善生活質量,脫貧奔康。

圖1 學員創業圖

2020年5 月31 日,培訓學員將牦牛絨加工成面料和紗線,將其設計制作成風格各異的針織品和文旅產品,在成都大學生時裝周展出,受到廣泛好評。在學校的幫扶、指導下,甘孜州色達縣創立了目前中國海拔最高的創新創業孵化空間——金馬眾創空間。一位叫斑九諾納的創業者,原來設計的非遺產品成本高、價格貴,打不開銷路,經過培訓,在學校的幫助下,對產品進行創新設計,不僅降低了成本,而且迅速打開了市場。

5 結語

2020 年我國現行標準下農村貧困人口將實現脫貧,但是后扶貧時代的鄉村振興任務仍然艱巨。精準脫貧和鄉村振興有效銜接,扶貧扶智與文化振興有效銜接,紡織類非遺的后發之力一定要在“政校企”的協同作用下才能彰顯得更好。以政府為主導制定當地紡織非遺產業發展的方針政策,以高校為平臺、以企業資本為助力、以人才團隊為依托,為紡織非遺的發展建設提供“量身定做”的科學規劃,是后精準扶貧時代鄉村振興最為行之有效的手段。