游丕承:赤子之心如椽之筆

何大治

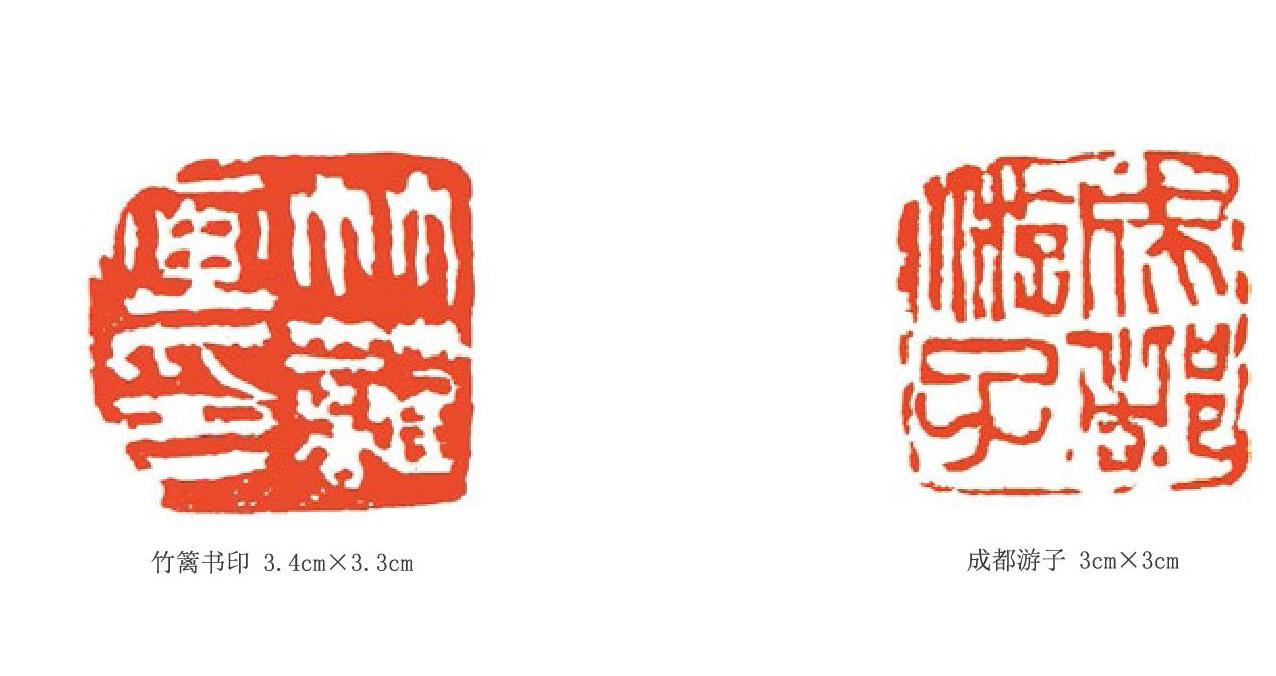

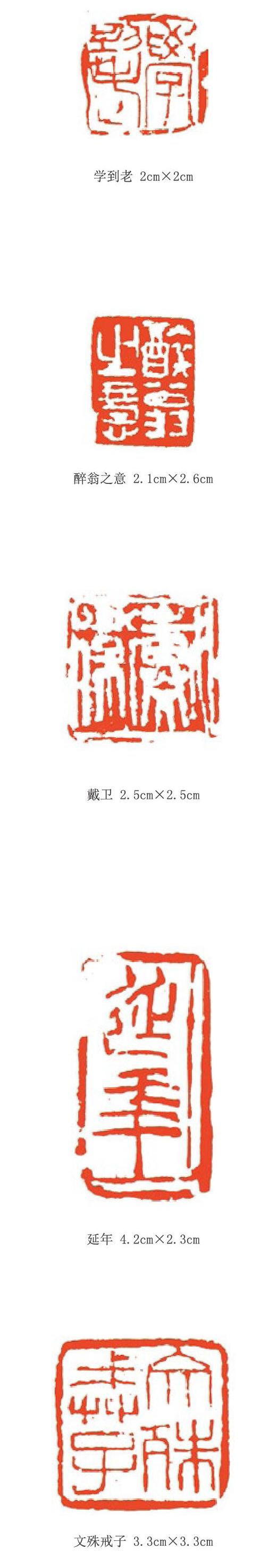

大型書畫集《四川已故著名書畫家作品集》中載有游鐵堂先生的篆刻作品。先生活躍于上世紀八十年代前后近三十余年,以其獨特書風蜚聲巴蜀書壇,尤以篆刻獨樹一幟,聞名遐邇,“西南航空公司”字招即出于先生之手。先生致力于藝術事業(yè),為社會做出過很大貢獻。還應省內外若干文會及有關部門之邀,足跡遍布祖國南北,北至西安、濟南,南至廣州、深圳,滇黔大地亦有游蹤,頗得大多書畫星族之追。

成都歷來是書畫文藝鼎盛之都,或結社、或招飲,藝術家們詩酒唱和,相互切磋、砥礪,書畫文玩,不亦樂乎。八十年代初,人們迎來了新的春天,國運漸昌,百廢將興,書畫活動漸漸復蘇。先生已是六十開外的老人,不以長者自居,卻以推助提攜后學為任,在學問、榮譽等方面給予最大支持。先生與同仁一起籌建成都書法研究會、成都市書法家協會,參與籌備中國書法家協會四川分會的工作,創(chuàng)立開明印社,1984年先生親自籌備并成功舉辦了《成都市首屆篆刻展覽》。先生之于書法教育不遺余力,南虹書法學校、蜀江書畫學校、成都市書法學校都有他的身影,造就了大批人才。那時他身邊還追隨有一批門下弟子,這些人中現在多數已是書壇之中堅,并且為中國書協、四川書協、四川美協、丙戌金石書畫研究會等社團培養(yǎng)了不少人才,其中陳明德是西泠印社社員;呂清平是成都市書法家協會篆刻委員會副主任;潘錫仁是四川省書法家協會篆刻藝術委員會秘書長;筆者亦以書畫篆刻忝列成都藝壇有年矣。先生的書法傳承蜀中名士李重瑤,繪畫傳承于書畫名家施孝長。大家都知道他的書法篆刻,而畫道卻鮮為人知。先生的畫個性相當突出,乍看不知其緣自何?難怪曾經有人看了他的畫展后稱“其畫獨到,不管怎樣也不知其何出何入。”并囑我輩多加研學,將他的畫發(fā)揚光大,或可為文人畫增添色彩。他的畫入于傳統而出于金石與禪理,善畫峨眉冷杉與蜀北山色,尤以峨眉諸作出神人化。

我于七十年代末隨師學習書法篆刻,受其耳提面命,至今他的音容笑貌,他的用筆、用刀尚歷歷在目。先生晚年致力于篆刻,繪畫便成了樂余之事。雖然畫為余閑,但作畫的時候仍然較多,我有幸隨侍其側,其經營、審勢、甚至于作畫前的手勢比劃、將有什么出現,我都能與師相印,更不用說作畫時筆墨的揮運,氣勢的縱橫捭闔,現在仍仿佛眼前。也許正因為先生很少講畫而更多的是讓我們看他作畫,故而給我們留下了更多的思維空間。先生的畫很大程度上傳承的是中國傳統文人畫范疇,由于精通金石、書法,其間所表現出來的是一種難能可貴的金石氣象。書法遠追于秦漢,近法乎魏晉,篆刻更得秦漢官印、將軍泥封之精髓,形成篤實宏博的風骨,這對他的畫風形成應該是有很大的影響。

先生常對我說作畫要有個性,要有自家門道,所謂特立獨行者也,要體察生活,這與筆墨訓練同樣重要。畫哪里就要像哪里,畫蜀山蜀水就要有蜀山蜀水的特點,或雄或幽都要表現出來,不能用陳法去安、去套,“移易不動”就是這個意思。他常說巴蜀山水美得很,其所表現出來的不光是外在的美,或秀、或雄、或險、或幽,更在于這中間的內涵,人文地理,還有巴蜀的神秘色彩方面,綜合反映出人們對這里山水的鐘愛,因此不知孕育、啟迪了多少畫家,他們因之受到感悟,成為一代大家、一代宗師。先生寫生不需要很多的筆墨,他說寫生也好,游歷也好,重要的是深入細致地觀察。比如峨眉要見其秀潤處,為什么冷杉在峨眉山最為突出?他的特別之處在哪里?長在山中的什么地方?又如洗象池前的分叉巨杉,其神態(tài)怎樣?華嚴頂有些什么樹?息心所周圍環(huán)境是怎樣?等等這些都很重要,做到心領神會,那就有辦法了。先生的作畫經驗,即平時到大自然中用心觀察,將實景默而志之,融真情于胸中,一旦作畫則噴薄而出,真情實景以及胸中塊壘一涌而輝耀于櫧墨間而成佳作。觀賞者往往能于其畫作上品其高尚,得其佳享。記得那時多有年齡比我們稍長些的中青年畫家常到老師家中請教,他們常說先生的畫很生動,川西蜀北都各有特點,如真要去和實景對照卻又難以下手了。看老師作畫很有樂趣,也是一種享受。他很幽默,有時畫了一半或一角便將其張于墻上,學生會問下面該怎么辦?先生會微笑著回答“管得他的”。這是他的口頭禪,其實這個“管得他的”大有講究。本來他在作畫前就基本上經營了一個大局,何處該樹,何處該石,水流怎樣,脈絡如何,通氣與否等等,已是胸中有數,然而試想,他作畫時用筆往往是橫推豎鑿,側鋒逆行,畫到興奮處有時將會風云突變,這時當要另辟思路,而又往往奇怪生焉,與鄭板橋的“手中之竹又不是眼中之竹”有相通之處。

先生治學嚴謹,他的書法、篆刻、繪畫是大家氣象。先生為人豪爽、善飲,常謂人以肝膽相照,表現在作品中呈現的是大氣、豪邁,每看他的作品有氣勢逼人的感覺。然而這些來得并非易事。就拿畫來說,一覺得不對,他會將其毀棄。記得我與清平兄都曾有過這樣的經歷,有時到老師家,恰逢老師用他自己的畫大把大把的點燃以引燃蜂窩煤,不然就是爐旁會堆積很多撕碎或揉成一大團的書畫之作,本文所附的沒有落款的水墨畫即是從火爐旁搶救出來的。有時先生將已提好款蓋好印的畫張于壁間,點上葉子煙,喝著濃茶,品味良久后突然把畫拿下來就要撕掉,我們趕緊索要下來,才幸免于“毀容之厄”,但他時常愛說“要不得,沒有對,自己覺得不對的東西留在世上對不住人的。”你想,燒的燒,撕的撕,所剩能有幾多?前些時候李任仕院長看到老師的畫作后倍加贊許,商我在《四海名家》上宣傳推介。我說他老人家的作品已經很少,院長認為好的東西再少也應讓世人知道。《四海名家》專門開辟《畫海春秋》欄目的初衷之一,就是為了系統研究巴蜀書畫史,包括大力宣傳四川已故書畫名家。

先生是一位治學嚴謹、為人大度的藝術家、教育家,同時又是一位和藹可親的長者,這當體現在他對學生的呵護,對朋友的關心等等。他又是一位不計個人得失、古道熱腸、愛國愛人民、有責任、有使命感的龍的傳人。他的弟弟游全福先生不止一次地給我講,老師曾追隨正義,同友好數人在蓉創(chuàng)辦《雷雨》《文心》等雜志支持進步。曾與大成中學同學伍瘦梅先生資助成都縣中的同學好友田家英、羊路由等赴延安。我的老師是相當熱愛進步的,在“文革”中雖蹲牛棚而仍不忘藝術要為人民的宗旨。在牛棚里,先生就刻了三十七首毛澤東的詞,還刻了許多為工農兵服務的文詞,如《海港》《紅燈記》等,不一而足。八十年代中國女排為國爭光,曾五連冠于世界,老師治印稱領。他認定女排第六次亦會贏,并為此刻好了祝賀女排六連冠的印章,然而終未如愿,久難釋懷。雖然老師離開我們將近二十年了,但他的人格魅力、藝術生命仍然延續(xù),直至今日他的精神仍然支撐著我的前進。