宋徽宗與《寫生珍禽圖卷》

◇ 中國嘉德

宋徽宗趙佶(1082 1135),北宋第八代皇帝,宋神宗第十一子,初封端王。其兄哲宗崩于元符三年(1100),因為無子,乃由趙佶繼位,時僅九歲。他在位共二十五年(1100 1125),先后建元六次:建中靖國、崇寧、大觀、政和、重和、宜和。他怠于政治,重用蔡京、王黻等人,橫征暴斂,驕奢浮逸。他崇信道教,自稱道君皇帝。由于宋朝政治腐敗,軍事無能,內憂外患不斷。內激起方臘、宋江等農民起義,外引來金兵滅遼后南下攻宋。“靖康之變”(宣和七年,1125年),金兵分兩路進攻汴京,徽宗倉皇讓位于其子趙柯(欽宗),自稱太上皇。靖康年(1127),徽宗、欽宗及其后妃、趙氏宗族等三千多人被金人擄去,北宋的統治政權完結。至高宗紹興六年(1136),趙佶病死五國城(今黑龍江省依蘭),享年五十四歲。

作為皇帝,徽宗的政治生涯灰暗而短促,但作為藝術家,徽宗確是中國2000多年封建歷史,346位皇帝中最賦藝術氣質、最才華橫溢者。他自幼熏染在藝術之中,喜愛詩詞、戲曲、音樂、書畫,尤其對美術有真摯的愛好。每有書載,必贊嘆他精深的藝術造詣。在書法上,他自創“瘦金體”,于書法史上獨樹一幟,成為歷代楷模;在繪畫上,他能山水、人物,尤擅花鳥,勤于創作,善于寫生,不但要得物之“形”,還要合物之“理”,即合乎生物的自然現象。宋人鄧椿《畫繼》中記:“徽宗皇帝,天縱將圣,藝精于神萬幾余暇,別無他好,惟好畫耳筆墨天成,妙體眾形,兼備六法。獨于翎毛,尤為注意,多以生漆點睛,急然豆許,高出紙素,兒欲活動,眾史莫能也。”他在花鳥畫上的成就受到歷代品評者極高的贊譽:夏文彥(14世紀)《圖繪寶鑒》中稱“徽宋萬幾之暇,惟好書畫,興學較藝,如取士法。丹青卷軸,具人縱之妙,有晉唐風韻。尤擅墨化石,作墨竹緊細不分濃淡,一色焦黑,從密處微露白道,自成一家,不蹈襲古人軌轍。”趙孟頫(1254 1322)也評論說:“道君(徽宗)聰明人縱,其于繪事,尤極神妙,動植之物,無不曲盡其性,非人力所能及。”及至現代,張大千還在論畫時提道到:“(畫鳥)爪在平地須要踏得穩,在枝上須要抓得住。此種筆墨宋人畫得最好,宋徽宗尤能體會入微花鳥間以宋朝為最好,因為徽宗白身就畫到絕頂,兼之大為提倡,人才輩出。宋人對于物理、物情、物態,觀察得極細微。”徽宗在書畫上的才華和成績是舉世公認的,更是歷代皇帝所不可比擬的。

《石渠寶笈卷之五·貯重華宮》

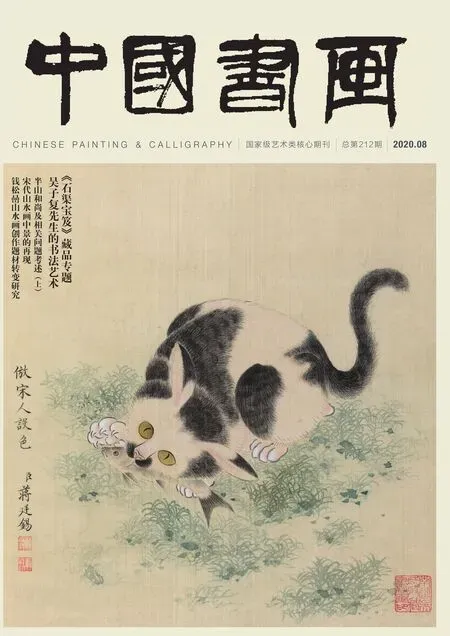

[宋]宋徽宗 寫生珍禽圖 27.5cm×521.5cm 紙本墨筆 龍美術館藏

除個人的藝術追求以外,徽宗對自五代時一直沿用的畫院制也作了大幅修改,把圖畫院列入科舉取士,招考各地畫師。取錄的標準,注重深刻的想象力和表現力。他又提高畫家的身份,還擴充宮廷畫院,提高畫家地位、待遇,使宮廷畫院人才濟濟,如李唐、張擇端、王希孟、蘇漢臣都是千古稱頌的大畫家,對兩宋書畫藝術的繁榮、發展做出貢獻。他利用皇權,廣收存世文物藝術珍品,搜求古今名畫1500件,分列14門,編成《宣和睿覽集》,又敕令編撰《宣和書畫譜》,豐富了他自身的藝術見識和涵養,也為后代留下了珍貴的美術史資料。同時,他是個追求生活情趣的皇帝,對珍禽異獸、奇花怪石,搜求不絕。又多造殿闕,廣征美女,為所欲為。藝術的氣質、浪漫的情趣,與至高無上的皇權、奢侈荒淫的個性,混合在徽宗身上,矛盾而又統一。

從美術史角度論,徽宗最擅者應為寫生花鳥,這與他的藝術情趣和所處時代密不可分。唐至五代時期是中國花鳥畫興起和發展的關鍵時期。當初蜀之黃筌、南唐之徐熙是花鳥畫兩大主力,時代的風尚均出于此。黃筌的畫妙在傅色,“用筆極新細,殆不見墨跡,但以輕色染成,謂之寫生”,徐熙則“落墨為格”,“神氣迥出,別有生動之意”,兩家各有千秋,所謂“黃家富貴,徐熙野逸”,他們對后代花鳥畫都產生巨大影響,尤其是黃筌工致富麗的畫風主宰了宋代畫院的花鳥畫風格。而宋代崔白將生動自然的氣息帶入畫院。崔白構思新巧,工中帶寫,其講究寫實的作風,以及徐熙的“野逸”情趣都感染著徽宗趙佶,使其花鳥畫形成強調觀察生活、追求意境、描繪入微、典雅生動的特質,徽宗亦在畫史上成為花鳥畫承上啟下的重要畫家。尤為突出的是徽宗重視寫生,強調取法自然,是一位“寫實”的畫家。史書記載:當年龍德宮建成,徽宗命畫院待詔圖畫宮中屏壁,竣工后,徽宗審視前后左右,唯獨欣賞中殿柱廊上的月季花,問畫者為誰,實少年新進,徽宗大喜,褒錫甚寵。他人皆莫測其故。徽宗說:“月季鮮有能畫者,蓋四時朝暮,花、蕊、葉皆不同。此作春時日中者,無毫發差,故厚賞之。”可見徽宗對自然觀察入微,并作為其藝術的追求,這無疑始終貫穿在他的創作之中。無論史書記載還是今存作品中,我們都能看到徽宗這一統一的格調和風貌。

今天,徽宗留存世間的繪畫作品尚知還有19件,著名的有《瑞鶴圖》《聽琴圖》《枇杷山鳥》《芙蓉錦雞》《臘梅山禽》《四禽圖》《金英秋禽圖》等。這些作品可分為兩類:

一是“御題畫”,即皇帝親授畫意,由宮廷畫家動筆繪制的作品,所謂“代御染寫”。據史書記載當時有劉益、富燮等專司其職,或有專家認為根本是“三舍”的學生所創作的作品或每月考試的作品,被宋徽宗欣賞,為之題寫,以示恩寵。其中上述兩種情況都有歷代畫史記載和專家論證,但是具體到哪幅作品當時是怎樣創作的,情景如何,已是難以細辨。一般公認如《芙蓉錦雞》《昕琴圖》《臘梅山禽》等雖有徽宗題記,但非徽宗親筆作品,屬于御題畫系列,已有學術論文闡述,此不贅言。

二是“親筆畫”,即徽宗親手圖畫,其面貌雖然不純然一色,但有統一的格調和筆法,即以寫生為主,觀察描寫細致入微,隨意俊放,形神兼備,溫婉清麗,不失雍容骨體,可從崔白處尋逆源頭。還有如史書所載“以生漆點睛,隱然豆許,高出紙素”等都成為徽宗作品的明確特征。《竹禽圖》《柳鴉蘆雁》《御鷹圖》《金英秋禽圖》《枇杷山鳥》《四禽圖》《瑞鶴圖》和《寫生珍禽卷》均是徽宗親筆的代表作品。

《寫生珍禽卷》是徽宗寫生花鳥畫的典范,筆調樸質簡逸,全用水墨,對景寫生,無論禽鳥、花草均形神兼備。與《四禽圖》《金英秋禽圖》《桃柏雙鳥圖》如出一轍,例如鳥之羽毛,用淡墨輕擦出形,又以較濃墨覆染,再以濃墨點染重點的頭尾、羽梢等部位,層疊描繪,反映鳥羽松軟的質感、豐富的厚度以及斑斕的色彩。枝葉的畫法也是類似。尤其竹葉的畫法與史籍記載完全一致,所謂“作墨竹緊細不分濃淡,一色焦墨,叢密處微露白道,自成一家,不蹈襲古人軌轍”,在《寫生珍禽卷》的第五、六、七、八段中所有竹葉均是此種畫法,觀賞原作后,還可更詳盡地體會“一色焦墨,叢密處微露白道”是如何畫出的,實際上也是一筆一筆,反復描繪,而不是一筆而就。從中可見花鳥畫早期畫法的稚幼,但其樸質的美感和生動的表現力蘊含其中,令后人難以望其項背。又如描繪禽鳥的情態,《寫生珍禽卷》亦有精彩之處。第十一段“原上和鳴”的回首顧盼,第五段“碧玉雙棲”的動靜對比,以及第二段的“薰風鳥語”的凝神引頸都在《四禽圖》《金英秋禽圖》中可以找到,正如史書所記他畫鳥“并立而不爭,獨立而不倚,閑暇之格,清迥之姿,寓于箋素之上,各極其妙”。

流傳近千年的徽宗《寫生珍禽卷》,傳承有緒,班班可考。全圖十二段,每段接縫處都有宋徽宗的雙螭印,共十方。前有“政和”“宣和”璽印。后代有清代乾隆皇帝璽印共21方及題跋12句分列于十二段之中:“杏苑春聲”“薰風鳥語”“檐卜棲禽”“蕣花笑日”“碧玉雙棲”“淇園風暖”“白頭高節”“翠條喧晴”“疏枝喚雨”“古翠嬌紅”“原上和鳴”“樂意相關”。同時有清代乾隆皇帝收藏璽印七方:乾隆御覽之寶、三希堂精鑒璽、宜子孫、古希天子、乾隆鑒賞、石渠寶笈、重華宮鑒藏寶。清代嘉慶皇帝收藏璽印一方:嘉慶御覽之寶。還有清代民間收藏家收藏印鑒21方,梁清標(1620 1691)藏印一方:梁清標印。梁清寯(17世紀)藏印四方:梁清寯印、梁清寯印、常山世家、玄映齋藏。安岐(1683 1742年后)藏印十四方、安氏儀周書畫之章(共十二次,其中十一次鈐于每頁合縫)、朝鮮人、安岐之印。翻開歷代鑒賞書籍,《寫生珍禽卷》也歷歷在目。南宋鄧椿(12世紀中期)著《畫繼》、宋佚名(13世紀)《南宋館閣錄續錄》,清安岐(1683 1742)著《墨緣匯觀》,清張照、梁師正等奉敕編《石渠寶笈》等都有記載。

[宋]宋徽宗 寫生珍禽圖(局部一) 27.5cm×521.5cm 紙本墨筆 龍美術館藏

[宋]宋徽宗 寫生珍禽圖(局部二) 27.5cm×521.5cm 紙本墨筆 龍美術館藏

及至現代,美術史家和鑒定大師也有多種著錄和論述:朱省齋(20世紀)編《中國書畫》第一集刊印了全部十二段圖像,并在他編寫的《海外所見中國名畫錄》第13頁記有:“(宋徽宗寫生珍禽圖卷)此卷筆墨與格局,與友人舊藏之《四禽圖卷》,殆相仿佛,不僅確系真跡,且出自道君親筆。斷無疑也。”張珩(1915 1963)著《木雁齋書畫鑒賞筆記一繪畫四》評注寫道:“此卷乃徽宗親筆,畫法與《寫生珍禽圖》同。”謝稚柳(1910 1997)編《宋徽宗趙佶全集·序論》中指出:“《圖繪寶鑒》記:趙佶‘尤擅墨花石,作墨竹緊細不分濃淡,一色焦墨,叢密處微露白道,自成一家,不蹈襲古人軌轍 。現在傳世趙佶的墨筆花鳥,除《枇杷山鳥》而外,尚有《四禽圖卷》《寫生珍禽圖卷》。《四禽圖》為四段,《寫生珍禽圖》有十二段。其中有竹的《四禽圖》有一段,《寫生珍禽圖》有四段,都是撇出的形體,全用焦墨,不分濃淡,竹葉的交加處都空一白道,使兩葉錯雜不相混。正是如《圖繪寶鑒》所說的‘密處微露白道’……《南宋館閣錄續錄》記‘寫生墨畫十七幅,宣和乙巳仲春賜周淮 ,十六字。可能《四禽圖卷》,抑《寫生珍禽圖卷》,正是賜周淮十七幅中所散失。兩者筆墨一致,情調一致,顯然是同一時期所作。宣和乙巳(1125)為宣和七年,時趙佶四十四歲,明年丙午,即為欽宗靖康元年。是《四禽圖卷》《寫生珍禽圖卷》或并為趙佶被擄前二年之筆,亦顯示其風調與其中期之作有所不同。”又在同書第5頁論及:“《四禽圖》《寫生珍禽圖》即從它的風貌而言,已是他后期之作了。”謝稚柳的《鑒余雜稿》中也闡述了上述觀點。徐邦達著《宋徽宗趙佶親筆畫與代筆畫的考辨》中提到“一些粗簡畫如墨筆寫生的《珍禽圖》(即《花鳥寫生卷》)、《四禽圖》,以及淡設色的《柳鴉圖》《竹禽圖》等等,應該是親筆作品”他還記錄“《寫生珍禽圖》卷(即《花鳥寫生卷》),《墨緣匯觀續錄》、《石渠寶笈初編》卷二二四著錄,《中國書畫》第一集(香港版)影印,今在國外。“《寫生珍禽圖)》卷及《四禽圖》卷,其用筆比《竹禽圖》等蒼逸流動些,但還有相通的地方,很有可能是他較晚期的親筆作品。又二卷中所畫墨竹正如《圖繪寶鑒》卷三《趙佶傳》中所說的:‘緊細不分,濃淡一色,焦墨叢密處微露白道,自成一家,不蹈襲古人軌轍。因‘十二禽 沒有‘紹興 押縫印,至少是一套中的東西,如對卷等等。徐邦達的《古書畫偽訛考辨》第223頁:‘畫史中說他尤善墨花石,作墨竹緊細,不分濃淡,一色焦墨,叢密處微露白道,自成一家,不蹈襲古人軌轍。現在看到他的幾種水墨畫,《寫生珍禽圖》《四禽圖》等正是如此畫法,自與一般院體畫不同。”

[明]祝允明 東坡記游卷之一 13.4cm×269.6cm 紙本 遼寧省博物館藏

[明]祝允明 東坡記游卷之二 13.4cm×269.6cm 紙本 遼寧省博物館藏

[明]祝允明 東坡記游卷之三 13.4cm×269.6cm 紙本 遼寧省博物館藏

[明]祝允明 東坡記游卷之四 13.4cm×269.6cm 紙本 遼寧省博物館藏釋文: 元豐六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入戶,欣然起行。念無與樂者,遂至承天寺尋張懷民。亦未寢,相與步于中庭。庭下如積水空明,水中藻荇交橫,蓋竹柏影也。何夜無月?何處無竹?但少閑人如吾兩人耳。黃州東南三十里為沙湖,亦曰螺師店。予買田其間,因往相田得疾。聞麻橋人龐安常善醫而聾。遂往求療。安常雖聾,而穎悟絕人,以紙畫地字,不數字,輒深了人意。余戲之曰:余以手為口,君以眼為耳,皆一時異人也。疾愈,與之同游清泉寺。寺在蘄水郭門外二里許,有王逸少洗筆泉,水極甘,下臨蘭溪,溪水西流。余作歌云:『山下蘭芽短浸溪,松間沙路凈無泥,蕭蕭暮雨子規啼。誰道人生無再少?君看流水尚能西,休將白發唱黃雞。』是日劇飲而歸。紹圣元年十月十二日,與幼子過游白水佛跡院,浴于湯池,熱甚,其源殆可熟物。循山而東,少北,有懸水百仞,山八九折,折處輒為潭,深者縋石五丈,不得其所止。雪濺雷怒,可喜可畏。水崖有巨人跡數十,所謂佛跡也。暮歸倒行,觀山燒火,甚俛仰,度數谷,至江山月出,擊汰中,掬弄珠璧。到家二鼓,復與過飲酒,食余甘煮菜。顧影頹然,不復甚寐。書以付過。仆初入廬山,山谷奇秀,平生所未見,殆應接不暇,遂發意不欲作詩。已而見山中僧俗,皆云蘇子瞻來矣。不覺作一絕云:『芒鞋青竹杖,自掛百錢游。可怪深山里,人人識故侯。』既自哂前言之謬,復作兩絕云:『青山若無素,偃蹇不相親。要識廬山面,他年是故人。』又云:『自昔憶勝賞,初游杳靄間。如今不是夢,真個是廬山。』是日,有以陳令舉《廬山記》見寄者。旦行且讀,見其中云徐凝、李白之詩,不覺失笑。旋入開先寺,主僧求詩,因作一絕云:『帝遣銀河一派垂,古來惟有謫仙辭。飛流濺沫知多少,不與徐凝洗惡詩。』往來山南十余日,以為勝絕,不可勝談。擇其尤者,莫如漱玉亭、三峽橋,故作此二詩。最后與總老同游西林,又作一絕云:『橫看成嶺側成峰,到處看山了不同。不識廬山真面目,只緣身在此山中。』廬山詩盡于此矣。余嘗寓居惠州嘉佑寺,縱步松風亭下。足力疲乏,思欲就林止息。望亭宇尚在木末,意謂是如何得到?良久,忽曰:『此間有甚么歇不得處?』由是如掛鉤之魚,忽得解脫。若人悟此,雖兵陣相接,鼓聲如雷霆,進則死敵,退則死法,當甚么時也不妨熟歇。己卯上元,余在儋耳,有老書生數人來過,曰:『良月佳夜,先生能一出乎?』予欣然從之,步城西,入僧舍,歷小巷,民夷雜揉,屠沽紛然。歸舍已三鼓矣。舍中掩關熟寢,已再鼾矣。放杖而笑,孰為得失?過問先生何笑,蓋自笑也。然亦笑韓退之釣魚不得,更欲遠去,不知走誨者未必得大魚也。在徐州,時王子立、子敏皆館于官舍,而蜀人張師厚來過,二王方年少,吹洞簫飲酒杏花下。明年,余謫黃州,對月獨飲,嘗有詩云:『去年花落在徐州,對月酣歌美清夜。今日黃州見花發,小院閉門風露下。蓋憶與二王飲時也。黎錞,字希聲。治《春秋》有家風,歐陽文忠公喜之。然為人質木遲緩,劉貢父戲之為黎檬子,以謂指其德,不知果木中真有是也。一日聯騎出,聞市人有唱是果鬻之者,大笑,幾落馬。今吾謫海南,所居有此,霜實累累。然二君皆入鬼錄,坐念故友之風味,豈復可見?劉固不泯于世者,黎亦能文守道,不茍隨者也。昔為鳳翔幕,過長安,見劉原父,留吾劇飲數日。酒酣,謂吾曰:『昔陳季弼告陳元龍曰:「聞遠近之論,謂明府驕而自矜。」元龍曰:「夫閨門雍穆,有德有行,吾敬陳元方兄弟;淵清玉潔,有禮有法,吾敬華子魚;清修疾惡,有識有義,吾敬趙元達;博聞強記,奇逸卓犖,吾敬孔文舉;雄姿杰出,有王霸之略,吾敬劉玄德。所敬如此,何驕之有?」』因仰天太息。癸酉八月十二日步月宿東禪寺書此,枝山祝允明。鈐印:祝允明印(白)