耳鼻咽喉頭頸外科:聽見未來

黃楊子

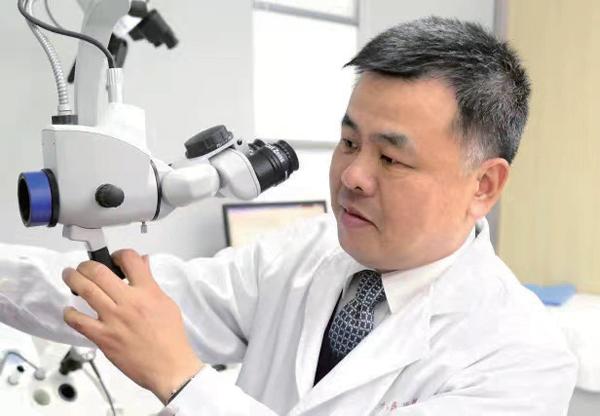

吳皓教授為患者做檢查。

談及上海第九人民醫院(以下簡稱上海九院),挑戰“在刀尖上舞蹈”的精巧、細致醫療技術,是深深刻在每一位上海九院醫者骨血里的文化傳統。人的面部,眼、耳、鼻、喉每一處五官,都是上海九院醫者深耕、探索的天地。

2020年,由中國醫學科學院發布的2019年中國醫院科技量值(STEM)排行榜上,上海九院綜合排名位列全國第九,其中,耳鼻咽喉科學位列全國第五。

早在上世紀90年代,上海九院已率先將科研作為醫院發展的重中之重:為發掘新的學科生長點,醫院優先發展了一批學科,配備最新設備和骨干,以貸款方式進行科研投入。

時光荏苒,如今,上海九院耳鼻咽喉頭頸外科在新時代繼續揚帆起航,為一個個因“出生缺憾”而造成“大麻煩”的患者家庭,帶來重生的新希望。

制定嬰幼兒聽力障礙診治指南

無聲的世界,沒有說話、沒有笑聲、沒有歌唱。

我國是全球聽力殘疾人數最多的國家。據統計,我國聽障殘疾人數約2780萬人,占全國殘疾人士30%以上。由于聽力障礙,聽力殘疾讓他們在日常生活中時常遭遇不便和尷尬。

在聽障殘疾群體中,有一群孤獨而寂寞的人——重度或極重度先天性感音神經性耳聾患者。據了解,新生兒先天性聽力障礙的發病率為1‰至3‰,隨著年齡增長,永久性聽力障礙可持續增加,5歲前聽力障礙發病率上升至2.7%,到青春期則高達3.5%。

嬰幼兒聽力障礙的診治,對于孩子的一生甚至整個家庭來說都是至關重要的。然而,還有部分孩子雖然聽力出現問題,卻遭遇了誤診,沒有及時得到適當的治療和干預。這些孩子,因為采取了不合適的干預方法和設備而聽不清聽不懂,使原本可以正常發育的言語功能遭受不可挽回的損失。

究其原因,是長期以來國內嬰幼兒聽力障礙的診治和干預尚缺乏規范性。2017年,上海九院耳鼻咽喉頭頸外科學科帶頭人、院長吳皓牽頭執筆完成《嬰幼兒早期聽力診斷及干預指南》,有望使我國新生兒及嬰幼兒聽力障礙診治的規范化早日進入正軌。

同年,“上海市兒童聽力障礙診治中心”在上海九院正式掛牌成立,上海第九人民醫院聽力中心也正式成立。這家新成立的聽力中心,不僅在人員、設備配置和建設規模上,均屬華東地區翹楚,并且在專業設置的構成和分布方面,華東地區各聽力中心也無出其右。

上海九院聽力中心每年舉辦一個全國性的聽力診斷及干預技術學習班,把規范性的技術推向全國,培訓更多掌握規范技術的聽力醫師和技師,在全國起到推廣聽力檢測、診斷及干預技術規范化的作用。

這份來自技術和專業的自信,與團隊建設密不可分。上海九院聽力中心團隊是按照高規格和高標準來建設的,它由中心學科帶頭人、一名多年從事聽力研究的高級職稱資深醫師,帶領2至3名聽力醫師和5至6名聽力師構成。其中,聽力醫師要求耳鼻喉科專業博士畢業后,經過1至3年聽力專業訓練;聽力師(即聽力技師)主要從事聽力測試評估及之后的干預工作(如人工耳蝸調試、助聽器調試、跟蹤隨訪和聽覺康復指導等)。

如今,上海九院聽力中心每年舉辦一個全國性的聽力診斷及干預技術學習班,把規范性的技術推向全國,培訓更多掌握規范技術的聽力醫師和技師,在全國起到推廣聽力檢測、診斷及干預技術規范化的作用。

為了最后的8%

2019年2月26日,愛耳日前夕。隨著一聲令人驚喜的哭喊聲,一名先天性聽力障礙伴嚴重內耳畸形的兩歲小男孩,成功接受了人工聽覺腦干植入(ABI)術后一月并成功開機——哭喊聲代表著,他終于來到了有聲世界。這是吳皓團隊實施的我國內地首例先天性聽力障礙兒童人工聽覺腦干植入術。

人工耳蝸植入被譽為20世紀最為成功的生物醫學工程裝置之一,不過,仍有部分患者由于耳蝸或聽神經未發育,無法借助人工耳蝸重獲聽力。所幸,科學的探索始終在前進,在人工聽覺植入裝置的研究中,一種更為復雜的治療方案——聽覺腦干植入正在悄然展開。

如果聽覺系統的振動傳遞過程或“翻譯”過程出現問題,可使用助聽器進行補償,嚴重者可使用人工耳蝸設備進行重建;而如果電信號傳入聽覺初級中樞耳蝸核的通路——耳蝸或聽神經未發育或毀損,人工聽覺腦干植入裝置就需要登場了。

近30年來,聽覺植入逐漸走向大眾視野,然而聽覺腦干植入手術的技術難度和聽覺電生理調試的難度極高,手術中,醫生必須將直接刺激耳蝸核的電極裝置安放在耳蝸核上,并精準定位耳蝸核上處理不同聲音元素的單元。

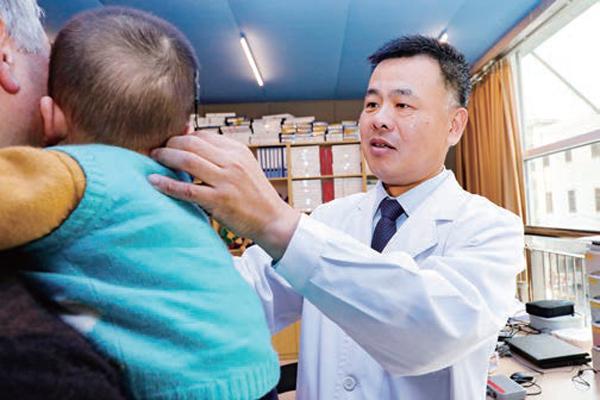

九院聽力中心。

2017年1月“上海市兒童聽力障礙診治中心”掛牌九院。

耳蝸核在哪里?它是聽覺系統的初級中樞,位于腦干,“腦干是調控呼吸、心跳等基本生命活動的中樞,因此對手術技術、神經監測的要求非常高。”吳皓解釋,假如應該刺激耳蝸核的電信號被其他中樞錯誤接收,就可能引發相應的生命活動紊亂,嚴重的甚至會引起呼吸、心跳驟停,同時腦干耳蝸核對聲音的信號編碼處理要遠比耳蝸復雜和不規則。因此,如何將電極裝置精確地植入腦干耳蝸核是一項巨大的外科挑戰,被譽為耳鼻喉科領域“皇冠上的明珠”。

手術的挑戰還在于,植入手術年齡越小,效果越好。目前,全球能成功開展該項技術的中心不足10家,上海九院是目前國內唯一一家。涉及耳鼻喉科、神經外科、聽覺電生理等多學科交叉的手術團隊必須由耳神經外科醫生、聽力醫師、麻醉醫師等各類頂尖技術人才組成,確保人工聽覺腦干植入手術的安全和有效。

人工聽覺腦干植入裝置的電極,只有約3毫米×6毫米,這意味著植入手術極其精細,手術團隊成員的協同合作保證了人工聽覺腦干植入裝置術后發揮最佳效果。據悉,全球目前僅兩家公司生產人工聽覺腦干植入裝置,但并非“有錢就能購買”,兩家公司均會評估提出申請購置的醫療中心是否具備開展這項手術的能力。

2002年起,上海在全國率先開展新生兒聽力篩查項目,統計數據顯示,全國篩查率現約77.4%,上海為98%。“其中約92%的先天性聾兒可獲得及時干預,順利過上普通生活;但仍有8%的患兒由于耳蝸或聽神經發育及病變問題,無法植入人工耳蝸或人工耳蝸效果差。”

聽覺腦干植入技術的開展,就是為了“最后的8%”。今年4月,在疫情防控剛進入常態化時,吳皓團隊就前往海南博鰲超級醫院,為4名先天性嚴重聽力障礙伴內耳畸形的兒童成功完成了聽覺腦干植入手術。“目前,人工聽覺腦干植入裝置的國產研發已啟動,爭取早日實現這一先進裝置的國產化。”吳皓說,隨著手術技術的普及、規范和推廣,人工聽覺腦干植入裝置將幫助越來越多聽障人群重獲新“聲”。

讓全國更多患者“聽見未來”

近年來,吳皓擔任科技部重點研發項目首席科學家、主持國家自然科學基金重點項目,團隊科研人員在耳聾新基因克隆和功能研究、耳聾基因型-表型關聯研究及遺傳性耳聾轉化醫學研究等領域均取得了豐富的研究成果,發表SCI收錄論文50余篇。

2017年,團隊和哈佛大學合作,在世界上首次證實基因編輯工具CRISPR/Cas9治療遺傳性耳聾小鼠的可行性,相關研究論文發表在《自然》雜志上,實現基因編輯治療對所有類型遺傳性耳聾小鼠的全覆蓋。通過高通量篩選小鼠耳蝸毛細胞再生信號通路藥物,研發新型有效安全的毛細胞再生的小分子化合物,也為老年性耳聾的精準治療提供了依據。

除了先天性耳聾,腫瘤也是讓患者失去聽力,甚至引起更多疾病的重大因素。其中,聽神經瘤是顱底橋小腦角區最常見的良性腫瘤,約占該區腫瘤的近九成,常見癥狀有聽力下降、耳鳴、眩暈等,早期可因癥狀輕微易被忽略;而腫瘤增大后會導致聽覺通路、腦干的嚴重損傷,危及生命。因此,聽神經瘤的治療難度極大,其中聽覺保護與重建更始終是一個世界性難題。吳皓團隊以改善聽神經瘤患者診療效果作為切入點,歷經20余年的系列研究,提出以腫瘤生物學行為及臨床分期為依據進行個體化治療,在去除腫瘤威脅及保障生活質量兩大要求之間找到平衡。

2019年2月27日,吳皓教授團隊成功完成全國首例先天性聽力障礙患兒人工聽覺腦干植入手術、首例機器人輔助人工耳蝸植入術。

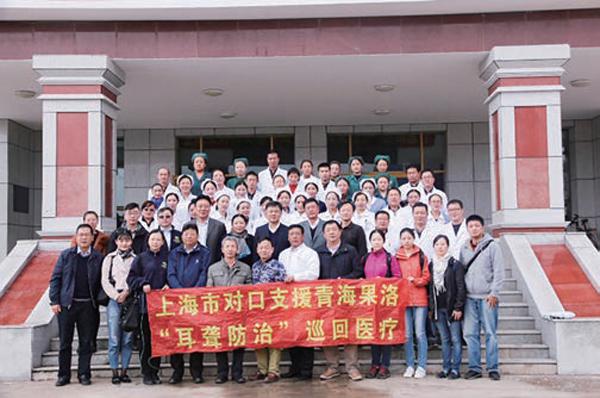

上海九院醫生參加上海市對口支援青海果洛“耳聾防治”巡回醫療項目。

聽神經瘤的治療難度極大,其中聽覺保護與重建更始終是一個世界性難題。

同時,團隊建立了國際上最大規模的聽神經瘤生物樣本庫,對聽神經瘤的生物學特性及聽覺損傷機制展開深入研究,對聽神經瘤的自然病程致聾規律、臨床治療致聾風險等有了科學的認識,如哪些腫瘤可能存在迅速生長可能、哪些腫瘤可能適合聽覺保留手術、哪些因素提示術后聽力不佳等。在第7屆世界聽神經瘤大會上,來自89個國家的800余名外籍專家來滬參會,吳皓團隊牽頭討論發表了“聽神經瘤處理方案更新(英文)”,使我國聽神經瘤學界的影響力躋身世界前列。

在上海,聽障患者與家庭幾乎不必再陷入“無聲”帶來的絕望。但上海九院耳鼻咽喉頭頸外科始終心系全國更多患者,希望他們都能“聽見未來”。

研究團隊還對新生兒聽力障礙的流行病學資料進行了連續3年、多達225793例樣本的觀察,篩查覆蓋率達95%,成為國際上樣本量最大、覆蓋率最高的新生兒聽力篩查項目。

早在1998年,吳皓團隊就啟動“新生兒聽力篩查及干預”研究,在國內外首次對新生兒期鼓室和外耳道的結構和生理特征的發育變化進行了觀察,首先提出了符合我國國情的兩期篩查的新方案,建立了新生兒聽力障礙早期診斷及綜合干預的技術體系,使聽力障礙新生兒在3個月內得到確診,6個月內得到系統干預,從而實現“聾而不啞”。

同時,研究團隊還首次在上海建立了新生兒聽力障礙篩查、早期診斷和綜合干預的規范化網絡體系,查證了上海市新生兒聽力障礙的發生率、分布情況和干預效果,使得這項研究成為國際上篩查數量最多、篩查覆蓋面最廣的新生兒聽力篩查項目。

研究團隊還對新生兒聽力障礙的流行病學資料進行了連續3年、多達225793例樣本的觀察,篩查覆蓋率達95%,成為國際上樣本量最大、覆蓋率最高的新生兒聽力篩查項目。研究項目不但獲得了國家科技進步二等獎,規范了全國范圍內的新生兒聽力篩查技術、診斷標準和干預方法,而且把我國首次制定的《新生兒聽力篩查的技術規范》列入了《母嬰保健法》中的法定篩查項目。

在豐富的研究基礎上,2018年愛耳日,由上海九院牽頭,聯合全國31個省市近百家醫療機構的“全國聽力障礙診治中心聯盟”正式簽約成立。該組織將打造成專科優勢明顯,管理精細、服務優良,集醫療、教學、科研、預防和康復為一體的具有鮮明學科特色的全國性聽力障礙診治中心聯盟。

9歲的藏族小女孩曲措,由于患有先天性耳聾,她成了孤兒,由姑父母帶大。而不會說話讓曲措長期生活在無聲世界,性格變得有些孤僻,容易發脾氣,對陌生人很排斥抗拒。2016年,利用國慶假期前往青海果洛藏族自治州義診的吳皓發現了她,經過前期檢查,將曲措列入第一批植入電子耳蝸的小患者。此后,上海九院耳鼻咽喉頭頸外科醫生每隔3個月,就會前往果洛為她進行調試,小姑娘終于進入了有聲世界,緊閉的心門也漸漸打開了。

像她這樣的“幸運兒”,數量還在不斷增加。