探討量化鎮靜在高血壓腦出血患者早期平穩過渡中的臨床應用價值

周立田,楊平來,余前,張建波

江蘇省南京市溧水區人民醫院(東南大學附屬中大醫院溧水分院)神經外科,江蘇南京211200

臨床上,高血壓腦出血十分常見,手術為主要治療方式[1]。術后早期患者通常會在病房環境、切口疼痛以及氣管插管等刺激下,顱內壓出現大幅度波動,進而導致術后再出血[2]。現階段,為了將再出血發生率降低,通常會采取術后鎮靜方式,且國內外大多提倡采用輕度鎮靜方式[3-4]。Ramsay鎮靜程度評分表、RASS(RASS鎮靜程度評估表)與神經系統體查是現階段臨床用來評估鎮靜程度的主要方式。在實際操作過程中,受患者各種主觀因素影響,進而導致鎮靜程度過深[5]。為此,針對此類情況,該院積極尋找解決方式,探究在CSM(腦狀態監測儀)監測下行量化鎮靜在高血壓腦出血患者早期平穩過渡期中的應用效果,并將其與常規鎮靜模式進行對比,選取該院2016年1月—2019年12月收治的98例高血壓腦出血患者進行探究,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

將該院接受治療的98例高血壓腦出血患者視為研究對象,納入標準:①確診為高血壓基底節區腦出血;②知情同意;③獲得醫學倫理委員會批準。排除標準:①存在精神系統疾病;②對鎮痛鎮靜藥物過敏;③存在嚴重肝腎功能障礙;④存在嚴重呼吸循環系統疾病;⑤嗜鉻細胞瘤、創傷等引起的出血;⑥腫瘤卒中、腦動脈瘤或腦血管畸形。按照隨機數字表法將患者分為兩組,觀察組患者共49例,男性35例、女性14例;年齡32~82歲,平均(52.68±3.28)歲;血腫量為28~42 mL,平均(38.96±2.28)mL。對照組共49例,男性34例、女性15例;年齡33~80歲,平均(52.62±3.25)歲;血腫量為26~45 mL,平均(39.18±2.31)mL。兩組一般資料差異無統計學意義(P>0.05),可進行對比分析。

1.2 方法

兩組患者均實行顱腦CT檢查,確認沒有大出血情況出現之后,將其轉入ICU接受治療,兩組采取相同治療方式。術后對照組采取常規鎮靜方案,即采用0.5μg/(kg·h)芬太尼(國藥準字H20123297,規格:2 mL∶0.1 mg)鎮痛,采用咪達唑侖(國藥準字H20041869;規格:15 mg×10 s)鎮靜、RASS評分為依據,合理決定鎮靜藥物應用劑量,按照-2、-1分之間的標準對微量泵進行合理調整,將鎮靜藥物持續靜脈泵注,24 h之后,鎮痛、鎮靜藥物停止使用。觀察組行量化鎮靜處理,即采用CSM進行監測,通過調整鎮靜藥物劑量的方式來將GIS(腦狀態指數)控制在60~80之間,鎮靜鎮痛藥物均于24 h之后停止應用。

兩組患者轉出ICU的標準為:各項生命體征均處于穩定狀態;未發熱,能進行簡單交流;自主呼吸平整,已行氣管切開或將氣管插管拔除;術后無嚴重肺部感染或者二次出血[6-7]。

1.3 觀察指標

對比兩組鎮靜藥物應用量、呼吸機脫機時間、ICU住院時間、再出血與肺部感染發生情況。

1.4 統計方法

采用SPSS 20.0統計學軟件行數據分析,其中計量資料以(x±s)表示,組間比較采用兩獨立樣本t檢驗;計數資料以[n(%)]表示,組間比較采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

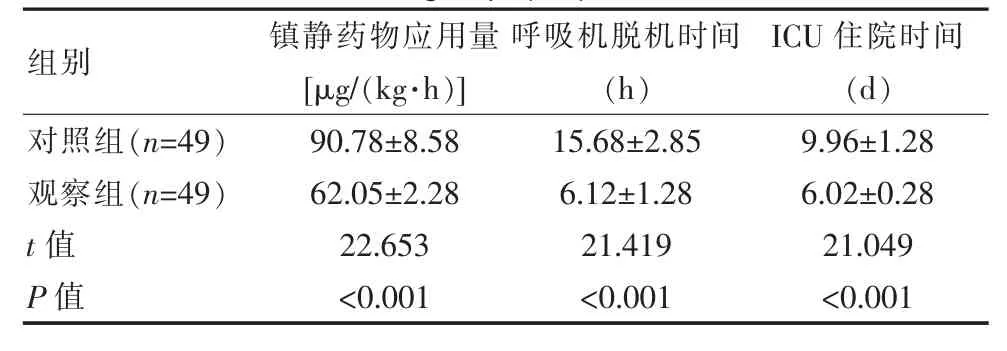

2.1 兩組臨床指標比較

與對照組比較,觀察組鎮靜藥物應用量更少,呼吸機脫機時間、ICU住院時間更短,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組臨床指標比較(x±s)Table 1 Comparison of clinical indicators between the two groups(x±s)

2.2 兩組再出血與肺部感染發生情況比較

觀察組再出血、肺部感染發生率分別為2.04%、4.08%,均低于對照組的18.37%、20.41%,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組再出血與肺部感染發生情況比較[n(%)]Table 2 Comparison of rebleeding and pulmonary infection in the two groups[n(%)]

3 討論

現階段,臨床關于高血壓腦出血的早期鎮靜監測評估方式多種多樣,鎮靜過度或不足現象時有發生[8-9]。合理把握鎮靜鎮痛程度為國內外研究重點,同樣也是難點,若鎮靜過度或鎮靜不足,則極易引發深靜脈血栓形成、呼吸機輔助通氣時間延長與肺部感染等一系列嚴重并發癥[10-11]。臨床通常會采用Ramsay鎮靜程度評分表、RASS評分等對鎮靜深度進行調節,但評分者主觀因素會對鎮靜評估結果產生一定影響,該研究中對照組便采用了RASS評分法[12]。結果顯示,觀察組鎮靜藥物應用量為(62.05±2.28)μg/(kg·h),少于對照組,呼吸機脫機時間、ICU住院時間分別為(6.12±1.28)h、(6.02±0.28)d,均短于對照組(P<0.05);觀察組再出血、肺部感染發生率分別為2.04%、4.08%,均低于對照組的18.37%、20.41%(P<0.05)。鐘賢良等[13]學者經研究也發現,觀察組鎮靜藥物應用量為(62.4±1.3)μg/(kg·h),少于對照組,呼吸機脫機時間、ICU住院時間分別為(6.4±1.8)h、(6.2±1.3)d,均短于對照組(P<0.05);觀察組再出血、肺部感染發生率分別為3.4%、12.1%,均低于對照組的5.2%、25.9%(P<0.05),這與該研究結果高度一致,進一步證明了量化鎮靜的有效性。究其原因,腦狀態監測儀主要通過連接于患者耳后乳突部、顳部以及前額部的電極片,對自然腦電信號進行獲取,然后再經無線向腦狀態監測儀主機進行傳導,獲取監測圖像的同時還能將相關數據保存。研究顯示[14],腦輸出狀態指數和鎮靜程度之間存在密切相關性,該研究采用60~80對應RASS評分中的-2分、-1分,當腦狀態指數與60接近時,提示對刺痛的反應較為遲鈍,接近80時,提示鎮靜藥物停止應用之后,躁動、血壓波動等不良反應減少。經腦狀態監測儀可對量化的鎮靜深度進行實時監測,防止出現鎮靜過淺或者過深情況出現。

綜上所述,高血壓腦出血患者早期平穩過渡中量化鎮靜的臨床應用效果理想,可促進患者術后恢復。