血清降鈣素原與B型尿鈉肽在感染性休克患者體液復蘇治療前后的意義

唐惠君

江陰市人民醫院檢驗科,江蘇江陰214400

ICU感染性休克屬于臨床十分常見的急危重癥,主要是患者免疫系統被病原菌及毒素入侵且激活,從而產生了各種細胞因子及內源性炎癥物質,觸發全身免疫反應,對患者組織器官造成破壞,最終出現代謝紊亂、多臟器衰竭的情況,而休克就是最為主要的癥狀[1]。該疾病的病死率可達到30%~55%,因此,對患者及時采取有效的救治,是改善患者預后的關鍵。相關研究顯示[2],血清降鈣素原、B型尿鈉肽在診斷和評估感染性休克療效中具有可靠的價值。因此,此兩種指標也成為研究的重點,為進一步探討ICU感染性休克患者體液復蘇治療前后對患者進行血清降鈣素原(PCT)與B型尿鈉肽(BNP)檢測的價值,該文將2018年2月—2020年2月期間接收的130例感染性休克患者納入研究對象,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取該院ICU接收的130例感染性休克患者,通過對其臨床資料進行回顧性分析,男性80例,女性50例;年齡45~86歲,平均(65.4±6.35)歲;感染性休克引起的因素:重癥肺炎導致40例、腹瀉感染導致20例、術后感染引起20例、燒傷后感染16例、重癥急性胰腺炎導致4例、寄生蟲感染引起10例、車禍創傷感染導致10例、細菌性敗血癥10例。

1.2 納入與排除標準

1.2.1 納入標準 該文納入的病例均符合《國際全身性感染會議發布的治療指南》[3]中相關診斷標準,130例患者均滿足在24 h通過液體復蘇治療或者聯合使用多巴胺、去甲腎上腺素,最終存活的條件。該研究獲得醫院倫理委員會批準,家屬知情同意并簽字。

1.2.2 排除標準 以往伴有嚴重高血壓的患者排除;具有嚴重心臟疾病的患者排除;排除急慢性腎臟衰竭的患者,排除妊娠期女性及兒童病例。

1.3 方法

1.3.1 體液復蘇130例患者在治療前均進行中心靜脈導管及動脈置管,然后常規對患者每小時的尿量、心率、血壓、血氧飽和度、肝腎功能及血氣分析等進行監測,同時根據患者的原發疾病給予廣譜抗生素進行抗感染治療。

該次體液復蘇根據《國際膿毒性休克治療指南》中相關標準[4],將該次患者治療目標設置為CVP(中心靜脈壓)8~12 mmHg,MAP(平均動脈壓)在65 mmHg以上,復蘇的液體中的膠體和晶體比率為1.0∶1.5;具體復蘇方案:患者在確診后的1 h內將500 mL的林格液,250 mL 5%的人血清蛋白輸入,其輸入的速度晶體為500~1 000 mL/h,膠體300~500 mL/h,當患者的中心靜脈壓達到8~12 mmHg時需要評估平均動脈壓是否達標,如果沒有達標,需要考慮聯合多巴胺或者去甲腎上腺素,同時調整藥物劑量和輸液速度,直至患者復蘇治療24 h,如果達標那么繼續輸液至完成即可。

1.3.2 治療前后需要監測的指標130例患者均進行血氣分析,記錄PaCO2、PaO2及pH值,監測患者的血生化指標,記錄累計24 h內的液體總量及復蘇達標時間,此外,治療前后進行血清降鈣素原(PCT)與B型尿鈉肽(BNP)的檢測。

1.4 標本的檢測

體液復蘇治療前后均抽取患者空腹靜脈血約5 mL,進行血清降鈣素原(PCT)與B型尿鈉肽(BNP)的檢測。在羅氏流水線上以電化學發光法對血清B型尿鈉肽進行檢測,正常值450 pg/mL。化學發光法進行血清PCT檢測,正常值<0.5 ng/mL,相關操作嚴格按照試劑盒說明進行。

1.5 統計方法

應用SPSS 23.0統計學軟件進行數據分析,計量資料以(x±s)表示,組間比較采用兩獨立樣本t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 130例患者經體液復蘇治療達標的情況分析

該文納入的130例患者經體液復蘇治療過程中,有63例患者僅采取液體復蘇即可達標,67例患者需要配合去甲腎上腺素或多巴胺加入復蘇才達標,130例患者在24 h內的復蘇體液量平均(7 920.43±1 137.32)mL,平均復蘇達標時間(18.37±2.64)h。

2.2 治療前后相關指標水平比較

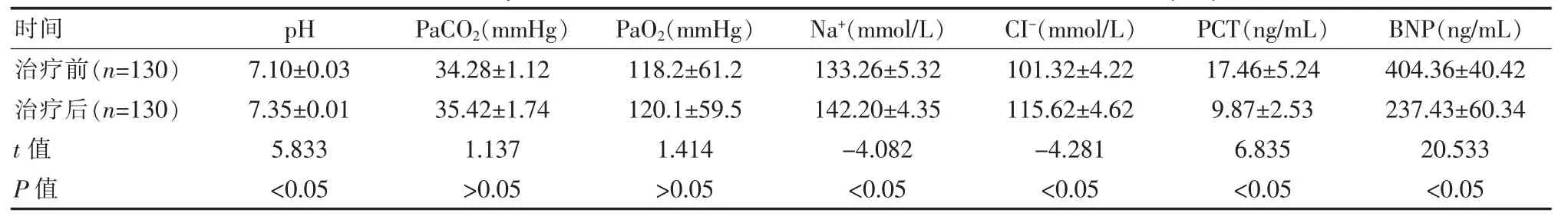

治療前后患者的氧分壓及二氧化碳分壓水平差異無統計學意義(P>0.05);治療后患者pH值、Na+、CI-、PCT、BNP與治療前比較差異有統計學意義(P<0.05),見表1。2.3 PCT與BNP與體液復蘇治療量之間的相關性分析

復蘇24 h患者血清PCT水平與復蘇液體總量之間呈現負相關(r=-0.934,P<0.05);而BNP水平與之無明顯相關(r=0.023,P>0.05),見圖1。

3 討論

對于感染性休克的治療,隨著時間的推移出現了很多的改變,從2004年至今治療指南不斷更新,不過由于樣本量的關系,論證不足。相關研究顯示[5],在2014年時,中心靜脈壓65~70 mmHg與80~85 mmHg之間比較,患者預后沒有得到明顯改善,不過目前對于感染性休克治療的目標血壓雖然存在一定的爭議,不過已經形成了共識,只要維持在65 mmHg以上,就是合適的治療水平,同時根據每個患者的實際情況進行調整方案,尤其是高血壓患者,可適當制定更高的MAP水平[6-7]。

對于感染性休克治療的效果如何評估是目前關注的重點,傳統的一些指標中,例如血乳酸水平、白細胞水平及患者體溫等均不能更好地反映出患者病情的實際情況及預后效果[8]。同時,如果沒有合適的指標評價液體治療效果,那么后期很可能在液體輸入過程中出現短暫的液體積累,破壞機體平衡,增加感染的幾率,最嚴重的結局導致患者死亡,因此,找尋合適的評估指標十分關鍵[9]。目前,相關研究顯示[10],近些年關于血清PCT與BNP在感染性疾病中診斷和評估中的可靠性及準確性被證實均較好,其中,血清降鈣素原(PCT)屬于降鈣素蛋白質,正常生理狀態下,PCT水平比較低,而感染性休克的患者全身均表現出炎癥狀態,檢測患者的血清PCT就會顯示出異常的升高,同時發現該指標與疾病的嚴重程度及病死率之間關系密切,呈現正相關。而文獻研究顯示[11],通過體液復蘇的治療,隨著時間的延長,患者血清PCT水平呈現了下降的趨勢,說明,通過有效的救治,患者全身炎癥反應得到抑制。BNP是應用十分廣泛的心臟張力指標,BNP的分泌與合成會受到心室張力升高的影響,從而影響心室順應性,因此,利用血清BNP水平可以很好地判斷容量反應性。

表1 治療前后相關指標水平比較(x±s)Table 1 Comparison of relevant index levels before and after treatment(x±s)

圖1 PCT與BNP與體液復蘇治療量之間的相關性Figure 1 The correlation between PCT and BNP and the amount of fluid resuscitation treatment

該研究結果顯示,130例患者經體液復蘇治療過程中,有63例患者僅采取液體復蘇即可達標,67例患者需要配合去甲腎上腺素或多巴胺加入復蘇才達標,130例患者在24 h內的復蘇體液量平均(7 920.43±1 137.32)mL,平均復蘇達標時間 (18.37±2.64)h;治療后患者pH值(7.35±0.01)、Na+(142.20±4.35)mmol/L、CI-(115.62±4.62)mmol/L、PCT水 平 (9.87±2.53)ng/mL、BNP水 平(237.43±60.34)ng/mL與治療前比較差異有統計學意義(P<0.05);這與王迎新等人[12]的研究結果中,通過對62例感染性休克患者進行體液復蘇治療,30例患者僅采取液體復蘇即可達標,32例患者需要配合去甲腎上腺素或多巴胺加入復蘇才達標,24 h內的復蘇體液量平均(7 889.43±1 231.53)mL,平均復蘇達標時間(19.27±2.51)h,治療后患者pH值(7.35±0.02)、Na+(144.2±4.35)mmol/L、CI-(118.62±4.62)mmol/L、PCT水平(9.87±2.53)ng/mL、BNP水平(404.36±60.34)ng/mL與治療前比較差異有統計學意義(P<0.05)的結果一致,說明,體液復蘇治療過程中,對患者血清PCT及BNP監測可以預測患者預后。此外,在輸液中也需要關注患者的pH值,以免對臟器造成不良影響。關于PCT與BNP與體液復蘇治療量之間的相關性,復蘇24 h患者血清PCT水平與復蘇液體總量之間呈現負相關,考慮可能是24 h累計液體比較充足,達到了最佳的血流動力學目標,反映了抗生素較好的治療效果,且沒有新的并發癥出現。

綜上所述,血清降鈣素原(PCT)與B型尿鈉肽(BNP)的改變水平和感染性休克患者病情之間關系密切,經體液復蘇治療后,PCT,BNP降低,因此,兩者指標可作為評估該疾病治療效果及預后的監測指標。