韓國社會基本外交立場分析

——一項基于問卷調查結果的觀察

王曉玲

(1.中國社會科學院,北京100007)

了解韓國外交的社會基礎有益于理解韓國外交及其發展趨勢,而“保守”與“進步”是觀察韓國政治外交的重要坐標,本文力求在闡明二者間差異的基礎上,描述韓國社會的外交理念。“保守”與“進步”是學術界在討論韓國的政治與外交時經常使用的概念,也對應著韓國政壇的兩大政黨,但對于二者在外交問題上的具體立場差異,卻缺乏詳細的實證研究。 本研究有助于明晰“保守”與“進步”的涵義,也有助于思考中韓合作,同時具有理論價值和現實意義。

一、問題的提出與概念界定

大量研究證明,影響外交決策的因素既來自國際政治體系,也來自國內政治體系,國內政治、國際政治與外交政策三者之間存在互動關系。 具體來看,決策者的認知過程、決策者個性、集團決策機制、組織過程、官僚政治、文化與認同、國內政治、國家屬性,以及地區和國際體系等因素都會影響外交政策決策。①宋志艷:“關于西方外交決策理論與模式的思考”,《大連大學學報》,2016 年第1 期,第74 頁。

1.1 了解韓國外交社會基礎的現實意義

韓國位于中美日俄四個世界強國之間,與中美日在安全與經濟等領域的合作非常密切,同時朝鮮半島尚處于分裂狀態。 特殊的地緣政治環境使韓國的命運與國際政治格局緊密相連,也使其外交問題與國內問題往往纏繞在一起,韓國民眾因此對外交問題持有很高的關注度。 不僅如此,韓國社會具有強烈的民族主義情緒,這種情緒促使他們通過制度外途徑參與到外交決策中,影響外交事務的理性決策過程。例如,“牛肉風波”曾經促使韓美對《自由貿易協定》進行重新談判;激烈的對日民族主義情緒更是激化了大量的歷史矛盾和現實對抗。 因此,要了解韓國外交,不能忽視其社會心態。 不僅如此,社會心態具有慣性,不像理性決策者那么靈活多變,因此,一旦了解其基本特征,也將有助于預測韓國外交的發展變化趨勢。

然而,目前對于韓國外交的大多數研究關注其地緣政治環境和領導人偏好。 雖然一些研究指出,多層面的因素都影響著韓國的外交決策,①例如沈定昌指出,國際局勢、意識形態、國內政治經濟、歷史問題及總統個人因素都對韓國外交政策的形成產生影響,并且從國際、國家、社會和個人等層面對“韓日關系正常化”“越南派兵”“北方外交”“陽光政策”“伊拉克派兵”的決策過程進行了分析。 郭銳指出地緣環境因素、安全結構因素、國家利益因素、決策心理因素和民族性格因素共同影響韓國周邊外交理念的變化。 趙立新論述過中日韓三國民族主義對于雙邊關系以及東北亞區域合作產生的影響。 參見沈定昌著:《韓國外交與美國》,社科文獻出版社,2008 年版;郭銳:“韓國周邊外交的理念沿革及其政策調整”,《當代韓國》,2019 年第1 期,第9-11 頁;趙立新著:《當代東亞民族主義與國家間關系》,社科文獻出版社,2012 年9 月。但在討論具體現實問題時,把韓國民眾立場納入變量進行思考的研究為數不多,其中的一個重要原因是對韓國外交的社會基礎缺乏詳盡的認識。 近年來,雖然出現了一些分析韓國民眾外交立場的實證研究,②這類研究可參見王曉玲:“什么因素影響韓國民眾在中美之間的立場?”,《世界經濟與政治》,2012 年第8 期,第20-35 頁;王星星、[韓]殷棋洙:“當前韓國民眾對中國和中韓關系認識的實證研究”,《東北亞論壇》,2014 年第2 期,第79-87 頁。但數量遠遠不足,觀察范圍、時間點都不夠豐富,不利于總結穩定的規律。

本研究將總結近十年來韓國民眾對朝鮮、美國、中國、日本這四個重要合作對象的認識及其變化趨勢,分析他們在與四國相關的重大外交問題上的立場,希望能夠為了解韓國民眾的外交立場、思考韓國外交發展方向、思考中韓合作提供有益的補充。

1.2 “保守”與“進步”的概念界定及其研究意義

本文所談論的“保守”和“進步”,指的是韓國政治語境里的“保守傾向”以及與之相對的“進步傾向”(以下簡稱為“保守”與“進步”)。這對概念的源頭來自政治學里的“保守主義”一詞,但韓國政治語境里的“保守”形成于韓國的政治發展過程中,有其特定涵義。

“保守主義”“自由主義”“社會主義”并列為當代世界的三大意識形態。 西方政治學者們以歐美的政治實踐為基礎對“保守主義”進行了大量論述。 “保守主義”最大的特色是重視實踐和經驗,反對抽象理論,因而反對具有建構理性主義傾向的自由主義。③劉軍寧著:《保守主義》,東方出版社,2014 年版,第2 頁,第28 頁。“保守主義”作為哲學思想和政治運動在十九世紀前后的英國大量涌現,當時保守主義要“保守”的是自由傳統。 二戰后,保守政黨在歐洲和日本都迅速成長,“保守主義”思潮出現了兩個支流,一是反國家主義的自由主義,二是關心社會道德的傳統保守主義。④同③,第15-18 頁。

但“保守主義”的內涵隨著政治經濟文化環境變化而變化,在不同的時空里會被賦予不同的涵義。 學者們在討論韓國政治發展和韓國外交時也經常使用由“保守”與“進步”構成的兩極坐標。 在韓國,“保守”與“進步”的兩極對峙最早出現在二十世紀七八十年代的民主化運動過程中。 當時“保守派”所保守的是二戰后在美國扶植下建立起的政治經濟體制,而作為“保守派”對立面的“進步派”追求的是選舉制度的正常運行。 關于韓國政治發展的研究指出,在二十世紀七八十年代的“民主化運動”時期,“保守派”是威權體制、大資本利益及冷戰秩序的守護者,而“民主化運動”領袖以及與之聯系緊密的工會領導人則是“進步派”的先驅。 “保守派”與“進步派”自二十世紀七八十年代起就在外交問題上表現出鮮明的理念差異:“保守派”積極“反共”,持“敵朝親美”態度,而“進步派”提出了“民族解放論”,主張“民族自決”,表現出“親朝反美”的特征。①房寧等指出,領導民主運動的知識分子普遍受馬克思主義影響,與朝鮮有接觸。 同時由于美國在“光州事件”等民主化運動的關鍵事件中默許軍政府的暴力鎮壓行為,使得民主運動陣營產生了“反美”情緒。 凌勝利和郭銳的研究也指出,二十世紀八十年代韓國“反美主義”的主體是進步學生和左派進步人士,觸發“反美運動”的大部分是政治話題,韓國的民主化愿望與美國對軍事獨裁者的支持激化了當時的反美主義。 參見房寧等著:《自由威權多元東亞政治發展研究報告》,社科文獻出版社,2011 年版,第118-131 頁;凌勝利、郭銳:“反美主義與韓國外交政策”,《遼東學院學報(社會科學版)》,2011 年第1 期,第143 頁。二十世紀九十年代,韓國民主制度趨于穩定,世界范圍內的冷戰落下帷幕。在1998 年,“進步”陣營代表金大中當選總統,“保守”與“進步”成為韓國政治舞臺上對等的兩極,在觀念領域里逐漸完成了各自的理論敘述。②韓獻棟:“韓國的保守主義:特征與影響”,《國際論壇》,2012 年第1 期,第68-69 頁。“保守派”作為威權與財閥代言人的色彩不斷弱化,但積極擁護市場自由主義,被視作既得利益集團的代言人。 “進步派”則熱衷于將民主文化進一步根植于社會生活,更關注國內經濟與民生,關心弱勢群體的權力、經濟分配和社會福利等問題。 在外交領域里,“進步派”提出“陽光政策”,以民族主義思維替代冷戰思維,呼吁民族和解,呼吁美日等國家結束對朝經濟制裁,積極改善對朝關系,③方秀玉:“反思金大中政府的對朝政策”,《東北亞論壇》,2009 年第5 期,第55-63 頁。“保守派”則批評“陽光政策”動搖了韓國的安保根基,要求強化韓美同盟。 進入二十一世紀,“保守”與“進步”政黨在國內經濟社會發展問題上的政策差異越來越模糊。 “保守派”中出現了“新右派”,而“進步派”中也出現了“江南左派”。 “新右派”是“新自由主義”和“新保守主義”的結合,其人群主體一部分來自被稱作“386 世代”的民主運動人群,④韓國將出生于二十世紀六十年代、在八十年代讀大學、在九十年代時年紀為30 多歲的一代人稱作“386 世代”,認為他們是韓國民主化運動的主導人群。一部分則是堅持“自由主義”價值的“保守派”。⑤同②。隨著新經濟自由主義改革的弊端逐漸顯現,全社會在“經濟民主改革”問題上達成共識,“保守派”越來越關注“進步派”所強調的分配問題。 在2012 年的總統選舉中,身為“保守派”候選人的樸槿惠甚至扛起了“經濟民主化改革”的大旗。

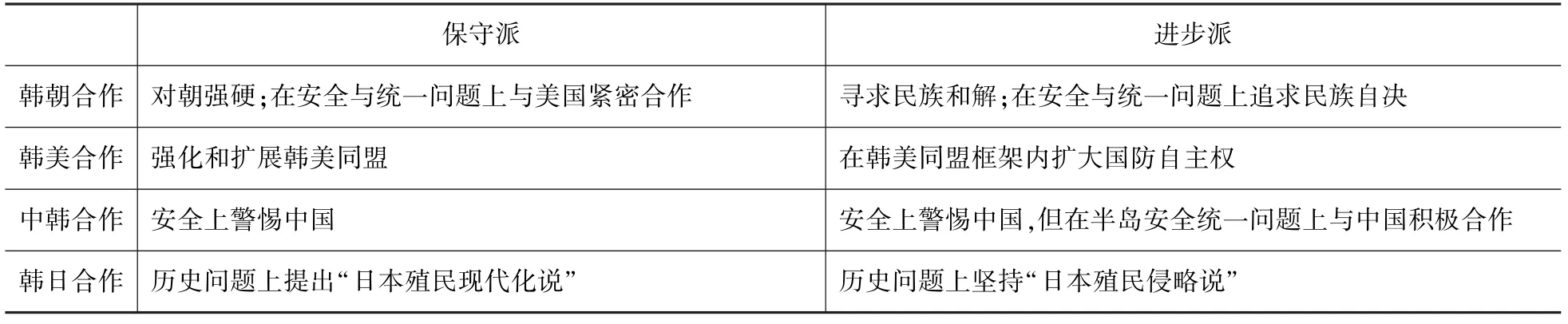

雖然“保守”與“進步”的人群構成、政策方向不斷變化,但學者們在討論韓國外交時習慣于將“保守”與“進步”的立場差異看作一個穩定的常數變量。 觀察相關研究,可見研究者們對“保守”和“進步”的差異持有以下固有認識:“保守派”對朝強硬,在安全問題上與美日步伐一致;“進步派”強調朝韓和解與合作,希望在統一問題上增強民族自決的能力,與美日的對朝政策保持一定距離,同時希望提升國防自主性。⑥出現類似表述的相關研究很多,參見王蕭軻:“文在寅政府對朝政策初探”,《當代韓國》,2017 年第3 期,第15 頁;董向榮:“韓國文在寅政府的對朝政策及其制約因素”,《東北亞學刊》,2018 年第1 期,第11 頁;虞少華:“半島無核化進程前瞻”,《國際問題研究》,2019 年第2 期,第116 頁。“保守派”執政時,韓國社會的對美民族主義情緒往往會回落,而“進步派”執政時則會更積極地利用民眾的對美民族主義情緒與美國討價還價。⑦凌勝利、郭銳:“反美主義與韓國外交政策”,《遼東學院學報(社會科學版)》,2011 年第1 期,第143 頁。關于“保守派”與“進步派”在對日外交中政策差異的論述不多,但有些學者注意到“保守派”與“進步派”對二戰中的日本侵朝歷史存在不同的理解:“保守派”中的部分“新右派”學者提出了“日本殖民近代論”,貶低抗日民族英雄。 而“進步派”則持“日本殖民侵略論”,要求對日本的侵略罪行以及曾經與日本殖民者合作的韓國人進行歷史清算。⑧馬維英:“韓國歷史教科書之爭的深層思考”,《遼東學院學報(社會科學版)》,2017 年第3 期,第8-14 頁。

綜上所述,學術界所認知的韓國“保守派”與“進步派”的外交政策差異可以粗略概括為:保守派“親美疏朝、用華聯日”,相比之下,進步派就顯得“疏美親朝、聯華遠日”(參見表1)。但是,這種固有認識缺乏實證研究的支撐。 “進步派”與“保守派”的外交理念究竟存在多大程度的差異,又在哪些問題上或者說何種情況下可能達成共識? 這兩種理念有著怎樣的發展變化趨勢? 本研究將對比兩個陣營各自支持人群的意見差異,以問卷調查結果為依據,對上述問題進行詳細的驗證分析。

表1 對于“保守派”與“進步派”外交理念差異的通常認識

二、研究設計與基礎數據說明

本研究使用了兩類統計數據。 第一類是長期連續性數據,用于觀察韓國社會對周邊主要國家的“親近感”與“威脅感”;第二類是近期特定時間點的調查數據,用于觀察代表性外交事件中韓國社會的外交政策選擇。 前者更側重于情緒和心理認同,后者則包含了理性判斷的因素。

2.1 韓國社會對朝美中日四國的“親近感”與“威脅感”

本研究以長期連續性問卷調查數據為基礎,描述韓國社會對朝鮮、美國、中國、日本的基本心理認知,并觀察其發展變化趨勢,同時也觀察“進步派”與“保守派”的差異。 為此,本研究選取了韓國首爾大學“統一和平研究院”的相關調查數據進行分析。

首爾大學“統一和平研究院”的“統一意識調查”是一項從2003 年開始實施的連續性年度調查,調查對象為19 歲到65 歲的韓國成年人。該調查以韓國統計廳公布的人口統計數據為依據,按照性別、年齡層和居住地比例進行分層隨機抽樣。 調查方法為面訪,調查有效樣本約1 000份。 本研究選取了從2007 年到2018 年的統計結果。 這期間韓國經歷了盧武鉉、李明博、樸槿惠和文在寅四任政府,政權在“保守派”與“進步派”之間兩次過渡,半島安全危機也經歷了起伏,對于觀察韓國外交而言,是一個完整的循環周期。

本研究將選取上述調查中的三組數據(親近感、威脅感、政治傾向)進行分析。 該調查要求被訪者在朝、美、中、日、俄五國中選出“感到最親近”的國家和“對半島最具有威脅”的國家,①在這兩個問項上選擇“俄羅斯”的被訪者比例都非常低,本研究對其忽略不計。并且要求被訪者在“進步”“中立”“保守”中選擇與自己最接近的政治立場,也就是對自身的政治傾向做出自我判斷。 本研究將以這三組數據為依據,首先觀察被訪者們對于朝、美、中、日四國的“親近感”和“威脅感”;其次對“保守”與“進步”人群的認知差異做比較。 除此之外,既有研究通常認為韓朝關系與韓美關系存在相斥性,也就是說,“親美者疏朝”而“疏美者親朝”。 本研究將在數據分析中同時觀察這兩對雙邊關系,以驗證這種固有認識是否成立。

2.2 韓國社會在典型外交事件中的立場選擇

本研究將以近期韓國外交中的三個代表性大事件為例,分析“保守”與“進步”人群的立場差異。 無論“親近感”還是“威脅感”,反應的都是情感層面的認識。 相比理性決策中的利益取舍,情感具有慣性,了解這種基本社會心態有助于把握韓國外交的長期發展趨勢。 但即便是普通民眾,在面對具體外交問題時,除受情感影響之外,也會思考利益得失。 與此同時,韓朝、韓美、韓中、韓日這4 組雙邊關系往往纏繞在一起,韓國社會在一些具體外交問題上的立場選擇會受到多方面因素的干擾,會在多元交叉的復雜背景下進行利弊衡量。

為了觀察韓國社會面對特定外交事件時的利弊取舍,本研究選取了以下三個事件進行觀察:第一個事件是“半島安全局勢緩和”。 2016年至2018 年,韓朝關系突然緩和,朝鮮半島安全局勢大為改觀,韓國開始重新討論之前關閉的韓朝合作通道。 觀察這段時間的相關調查數據,可以看到在安全壓力降低的情況下,“保守”和“進步”人群會做出怎樣的反應。 這部分觀察將以首爾大學“統一和平研究院”所實施的“統一意識調查”數據為依據。 第二個事件是“薩德入韓”。 隨著中美競爭加劇,“韓美同盟”與“中韓戰略合作伙伴關系”之間的張力日益凸顯,而“薩德入韓”就是一個典型案例。 “薩德入韓”強化韓美軍事同盟而損害中韓關系,這一事件迫使韓國社會在兩對雙邊關系之間做出損益評估和立場選擇,是觀察韓國社會在中美之間利益取舍的理想時機。 中國社科院亞太與全球戰略研究院“亞太社會文化課題組”在“薩德入韓”后的2017 年10 月面向普通韓國民眾實施問卷調查,了解了韓國民眾在中美之間的立場,本研究將以這項調查的數據為依據展開分析。該調查的訪問對象為19 歲到65 歲的韓國成年人,以韓國統計廳公布的人口統計數據為依據,按照性別、年齡層、居住地比例進行了分層隨機抽樣。 調查收集有效樣本約1 000份。 第三個事件是“韓日貿易摩擦”。 文在寅政府上臺后,一系列歷史問題和現實沖突不斷激化韓國社會的對日民族主義情緒,這種負面情緒外溢至經貿領域,“對日民族主義”與“韓日經濟合作”發生了沖突。 這樣的時間點適合觀察“保守”與“進步”人群在對日外交方面的立場差異。 這部分觀察將以“峨山政策研究院”在2019 年8 月實施的相關調查結果為依據。 該調查的對象為韓國成年人,共收集有效問卷1 000 份,調查方法為電話調查。

三、基于調查數據的發現

通過對上述問卷調查結果的整理分析,本研究得出以下發現:其一,韓國社會整體上在朝美之間持“親美疑朝”態度。 具體來看,“保守人群親美疏朝”的特征仍然明顯,但“進步人群”由“疏美親朝”逐漸變成了“親美親朝”。 朝韓關系惡化時,“進步”人群的親朝立場會發生動搖,而韓朝關系改善時,“保守”人群未能很快對朝鮮產生信任。 其二,韓國社會雖然呈現“親美保守化”特征,對美好感度高于對中好感度,但如果韓美同盟與中韓合作發生沖突,堅定地選擇韓美同盟的韓國人是少數,大部分韓國人會在中美之間進行利弊權衡。 在“薩德入韓”問題上,反對意見與支持意見旗鼓相當。 假設中美發生軍事沖突的情況下,大部分韓國人選擇中立。 如果對“保守人群”和“進步人群”做比較,可見“保守人群”中忠實于“韓美同盟”的被訪者比例明顯更高。 其三,韓國社會長期以來對日認知非常負面,目前對日民族主義情緒也仍然高漲。 但與此同時,大部分韓國人希望韓日關系回到“政冷經熱”的雙軌格局,“保守”人群尤其對于目前的韓日關系惡化感到不滿。

3.1 在朝美之間的立場:親美疑朝

韓國社會呈現“親美疏朝”特征,具體表現在以下三個方面:

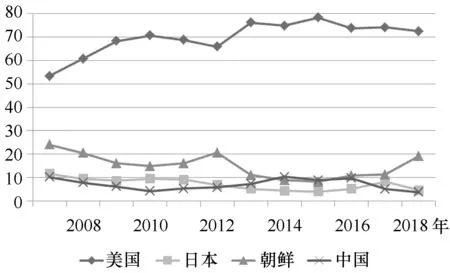

第一,韓國社會整體上日益親美,“進步”與“保守”在這一問題上不再有明顯差異。 近十年的長期數據顯示,在周邊國家中,韓國民眾對美國的“親近感”遠遠高于其他國家,而且近十年來總體呈上升趨勢,即使面對民族主義的干擾,也表現出較強的韌性。 2008 年到2009 年,韓國因為反對進口有安全隱患的美國牛肉而出現了“牛肉風波”,大量示威者批評政府“對美卑躬屈膝”。 但“牛肉風波”實際上沒有動搖韓國人的“對美親近感”,其“對美親近感”保持了上升態勢。 2018 年,美國大幅度提高了韓國在駐韓美軍軍費中所承擔的比例,引發了韓國社會的強烈不滿,“進步派”文在寅政府在協商中態度強硬,但韓國人的“對美親近感”依然維持在較高水平(參見圖1)。

圖1 心理距離“最近”的國家(單位:%)

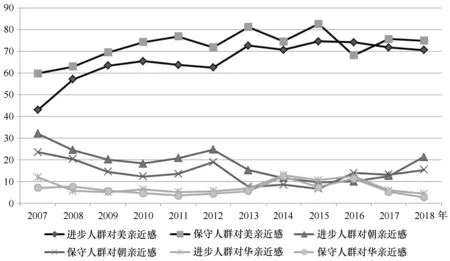

第二,相比“保守人群”,“進步人群”更加“親朝”,但同時也“親美”。 總的來看,“進步人群”由“疏美親朝”變成了“親朝也親美”。 觀察“對美親近感”與“對朝親近感”曲線的變化趨勢,可見二者在一段時間里存在負相關關系,這反映了民族主義與基于安全訴求的實用主義之間的競爭。 具體來看,2008 年至2011 年期間出現過一輪“對美親近感”上升伴隨“對朝親近感”下降的現象。 在這段時間里,“朝鮮威脅感”從36.1%上升至55.6%,①2008 年朝鮮發射遠程導彈,金剛山發生了韓國游客被殺事件,韓朝圍繞開城工業園也產生摩擦。 2010 年相繼發生了“天安艦”“延平島”事件。“親近感”由24%降至14.8%,與此同時,“對美親近感”則由53.3%上升至70.7%。 李明博政府后期,韓朝關系有所緩和,“對美親近感”與“對朝親近感”的負相關性再次出現:2012 年“對朝親近感”明顯上升,“對美親近感”則出現了相似幅度的回落。 樸槿惠政府時期“對美親近感”與“對朝親近感”也呈現負相關性:韓國人的“對朝親近感”降到最低點,“對美親近感”再次攀升。 但是,到了文在寅政府時期,“對美親近感”與“對朝親近感”之間的競爭關系有所減弱。 在韓國社會對朝鮮的親近感明顯回升的情況下,對美親近感沒有明顯下滑,仍然維持在70%以上的高水平(參見圖1)。 如果分別觀察“保守人群”與“進步人群”,可見近十年來,“進步人群”的“對美親近感”不斷上升。 2007 年“進步人群”中“對美親近者”所占比例曾經比“保守”人群低16.9%,2014 年之后二者之間的差異日益縮小,2017 年這一差距縮小到3.9%(參見圖2)。

第三, “進步”人群對朝鮮的信任隨安全局勢變化而搖擺,“保守”人群在安全局勢緩和后對朝信任有所上升,但增幅很小。 兩個人群目前都表現為“親美疑朝”,“保守人群”的這一特點更加明顯。 由圖2 可知,在大多數年份,“進步”人群對朝鮮的好感度高于“保守”人群,也就是說,進步人群更加“親朝”的特點確實存在。但是,“進步”人群的這一特點并不穩定。 在半島局勢惡化時,“進步”人群對朝鮮的態度與“保守”人群趨同。 例如2008 年朝鮮半島危機升級,“進步”人群的“朝鮮威脅感”迅速上升至與“保守”人群同一水平,兩個人群中認為“朝鮮在周邊國家中對韓國威脅最大”的占比均為33.5%。 與此同時,“進步”人群的“對朝親密感”也迅速下降至與“保守”人群相似水平,兩個人群中的對朝親近者分別占24.4%和23.5%。②首爾大學“統一和平研究院”所實施的“統一意識調查”相關年度數據。 “統一意識調查”,首爾大學“統一和平研究院”網站,http:/ /ipus.snu. ac. kr/blog/archives/research_cat/unification_perception-survey,訪問時間:2020 年11 月6 日。在韓朝關系最為緊張的2016 年,“進步”人群的對朝“親近感”反而低于“保守”人群。 文在寅上臺后重新啟動韓朝對話,韓朝、朝美接連舉行首腦會談,朝鮮半島安全局勢大為改觀。 在這樣的環境下,“進步”人群的對朝“親近感”迅速回暖,但“保守”人群對朝“親近感”僅略有上升(參見圖2)。

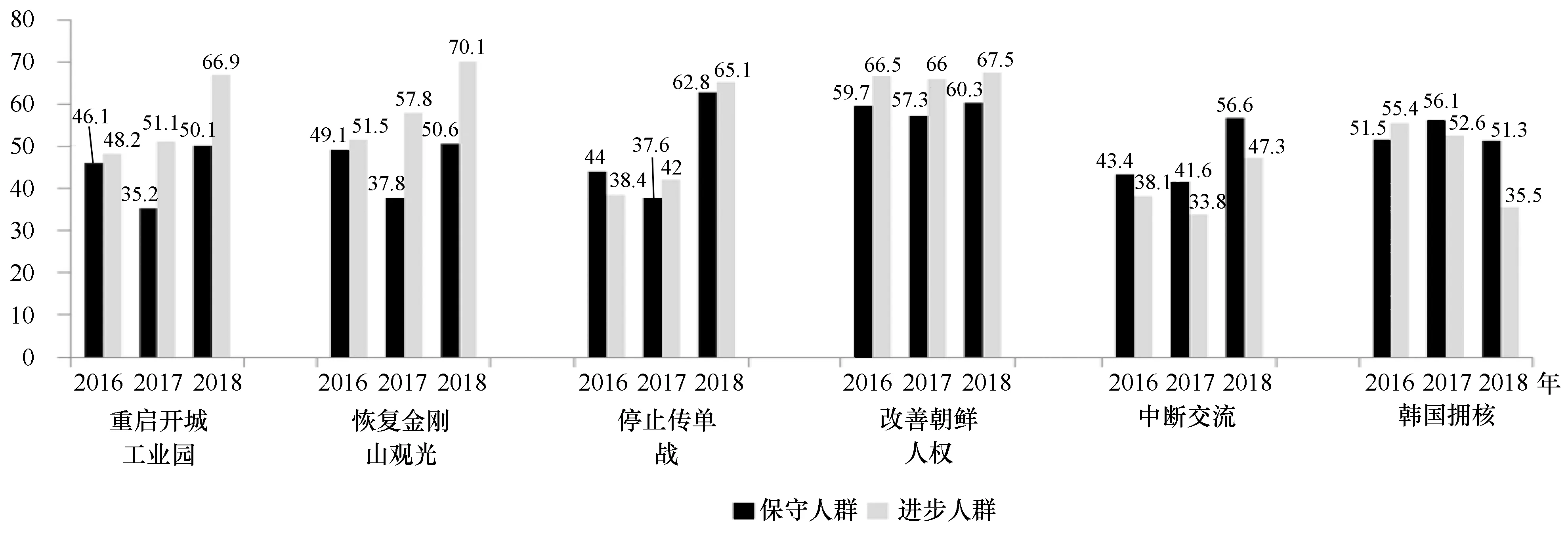

如果對“進步”與“保守”人群在諸多韓朝合作項目上的立場差異進行具體分析,可見文在寅政府上臺后,“進步人群”對于重啟“開城工業園區”和“金剛山觀光”等韓朝經濟合作項目的愿望迅速增強,但他們對朝鮮的棄核承諾存在懷疑。 目前“進步”人群在對朝政策上的態度是混亂的,既希望與朝鮮合作,又希望維持對朝鮮的制裁。 “保守人群”的意見則非常清晰:即便安全局勢緩和,依舊支持“在朝鮮棄核前中斷交流”。 2016 年和2017 年,在朝鮮核技術逐漸走向成熟時,“進步”和“保守”人群中都有半數以上被訪者認為韓國應該通過“擁核”來應對。2018 年半島安全局勢緩和后,“進步”人群中持這種觀點者比例迅速降低,而“保守人群”仍然希望“擁核”(參見圖3)。 保守人群的態度非常穩定,而且在“擁核”等問題上的意見與目前韓國的公開表態相去甚遠,這種被掩蓋的訴求值得關注。

圖2 不同政治傾向人群的周邊國家“親近感”(單位:%)

圖3 對各項涉朝政策的支持情況(單位:%)

綜上所述,在過去近十年中,無論“進步派”還是“保守派”執政,無論朝鮮半島局勢和緩還是緊張,美國始終是韓國人感到“最親近”的國家。 相比2002 年前后盧武鉉政府初期的反美浪潮,過去十年中民族主義對韓美同盟的沖擊力明顯減弱,整個韓國社會轉向“親美保守化”。在韓朝關系中,“進步”人群多數時候比“保守”人群持有更積極的民族和解立場,但他們的態度受半島安全局勢影響較大,不如“保守”人群穩定。 一旦安全局勢惡化,“進步人群”的對朝民族主義會讓步于現實安全需求。 而安全局勢緩解時,“保守人群”的對朝民族主義情緒卻升溫緩慢。 朝核危機不斷升級及李明博、樸槿惠政府時期韓朝關系的長期惡化等因素是導致韓國社會整體上“親美保守化”的重要原因。

3.2 在中美之間的立場:親美保守化傾向與實用機會主義同時存在

韓國社會在心理層面上更認同美國,但當韓美關系與韓中關系發生沖突,多數韓國人會以靈活實用的態度在中美之間進行利弊判斷,盡量保持中立。

第一,韓國人的“對華親近感”一直低于“對美親近感”,“保守”與“進步”人群的對華認識不存在差異。 2008 年到2018 年間,“對華親近感”兩次跌入低谷,同時“中國威脅感”也兩次上升。 這兩次低谷都與朝鮮半島安全局勢有關。2010 年3 月,“天安艦事件”發生,韓國輿論認為中國圍繞這一事件的表態“偏袒朝鮮”。 同年7月的調查結果顯示,韓國人“對華親近感”從2009 年的6.1%跌至4.2%,“對華威脅感”從2009 年的15.8%上升至24.6%。 值得注意的是,當時韓國人的“朝鮮威脅感”并沒有明顯上升(僅從2009 年的68. 3% 上升至2010 年的70.7%)。 韓國學者指出,韓國人對朝核威脅產生了疲勞,但對于中國在朝鮮半島問題上的立場卻非常敏感。①[韓]樸明圭等編:《2010 統一意識調查》,首爾大學統一和平研究所,2011 年版,第125-126 頁。2016 年中韓陷入“薩德摩擦”,此后韓國人對中國的“親近感”迅速下降,盡管2017 年中韓在“薩德問題”上達成了“三限一不”協議,但目前韓國人的“對華親近感”尚待恢復(參見圖1)。 調查結果同時顯示,“保守人群”與“進步人群”的對華親近感不存在顯著差異(參見圖2)。

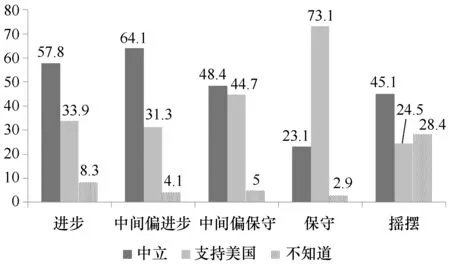

第二,韓國社會在情感上“親美疏華”,但在“薩德入韓”問題上,“贊同”與“反對”的意見對峙勢均力敵:46.8%的被訪者贊同“薩德入韓”,43.7%的被訪者反對“薩德入韓”。 換言之,在將現實利益納入考量后,韓國社會“保守親美”的傾向得到了牽制,而且這種意見沖突與政治陣營屬性高度相關。 “進步人群”中“反對薩德入韓”者居多,而“保守人群”中“贊同薩德入韓”者占了大多數(參見圖4)。 “薩德入韓”的影響主要限于經濟領域,而且很可能是階段性的。當“韓美同盟”所帶來的利益損失進一步增大,韓國社會的現實主義思維會進一步凸顯。 當研究者詢問被訪者“如果中美發生軍事沖突,韓國應該如何選擇”,要求被訪者在“中立”“支持美國”“支持中國”“不知道”中進行選擇時,選擇“中立”的被訪者最多,占52.7%,選擇“支持美國”的占39.2%。 “進步人群”傾向于在中美之間保持“中立”,而“保守人群”中的絕大多數(73.1%)都選擇“支持美國”(參見圖5)。

概言之,很多韓國人對美國持有“親近感”,其中一些人也不惜在一定程度上犧牲中韓合作以強化韓美同盟,但他們卻不愿在“中美發生軍事沖突時”履行同盟國義務。 他們希望“用美”,而不是“盟美”,這是機會主義和實用主義思維。但值得關注的是,“保守人群”持有較堅定的“盟美”態度,他們中大部分不但支持“薩德入韓”,甚至愿意在“中美軍事沖突”時履行同盟國義務(參見圖4 和圖5)。

圖4 “保守”與“進步”人群對“薩德入韓”的立場(單位:%)

3.3 在韓日關系上的立場:“民族主義”表象下存在合作訴求

圖5 假設“中美發生軍事沖突”時“保守”與“進步”人群的立場選擇(單位:%)

韓國社會中存在激烈的反日民族主義情緒,但“實用主義”思維也同時存在。 在高漲的民族主義情緒之下,韓國社會普遍存在恢復經貿合作的愿望。 “保守派”的這一愿望更加強烈,他們不僅希望恢復經濟合作,還希望進一步強化安保合作,對目前文在寅政府的對日外交非常不滿。 具體來看,目前韓國社會對韓日關系持以下態度。

一方面,韓國社會整體對日本的親近感很低。 近十年來,韓國人的“對日親近感”一直處于低谷,①韓國人對日“親近感”在2017 年似有回升,但并不意味著韓國社會對日認識發生了轉變,而是“對華親近感”因為“薩德摩擦”大幅度下降造成的。而且在“保守人群”和“進步人群”之間不存在顯著差異。 也就是說,“新右派”傾向的知識分子雖然對韓國的對日民族主義提出質疑,但即便在“保守人群”中,“親日”也沒有形成規模。 樸槿惠政府希望就歷史問題達成諒解,積極推動韓日安保合作,于2015 年簽署《韓日慰安婦協議》,又在2016 年簽署《韓日軍事情報保護協定》,但是政府的這些努力反而刺激了韓國人的反日情緒。 2015 年韓國人對日“親近感”降至3.9%,這是十年來的最低水平(參見圖1)。 文在寅當選總統后,反日情緒與政府外交政策形成共振,韓日矛盾持續激化:樸槿惠政府時期為解決“慰安婦”問題而設立的“和解治愈財團”被取消;韓國大法院宣布日本企業應向其二戰期間強征的韓國勞工做賠償;韓國海軍軍艦遭遇日本巡邏機“威脅性低空飛行”后,對日本巡邏機進行火控雷達照射,引發了兩國社會輿論的對峙。 韓日在歷史和安全問題上的沖突外溢至經貿領域。 2019 年7 月,日本宣布對出口韓國的三種半導體產業原材料加強管制,隨后把韓國從簡化出口審批手續的貿易對象“白色清單”中刪除,對此,韓國民眾發起“抵制日貨運動”。 8 月,韓國政府宣布終止《韓日軍事情報保護協定》。 韓日關系從“政冷經熱”走向“政冷經塞”,韓國人的“對日親近感”停留在冰點。

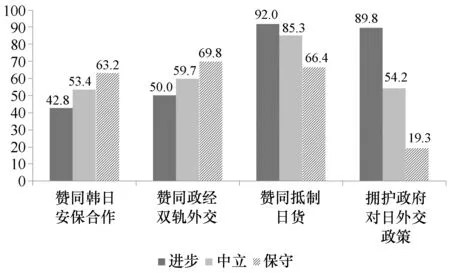

另一方面,韓國社會整體希望恢復經濟合作,“保守派”的訴求尤其強烈。 目前韓國社會對日民族主義情緒雖然非常強烈,但很多調查都顯示,大多數韓國人希望韓日關系回到“政冷經熱”的“雙軌”局面,“保守”人群的這一愿望更加強烈。 以峨山政策研究院于2019 年8 月進行的問卷調查為例,②韓國互聯網媒體餅干新聞(Kukinews)在相似時間點進行的相關調查也得出了相似結論。這一調查結果顯示:“進步人群”中的89.8%認可目前政府的對日外交,而“保守人群”中認可政府對日外交的只有19.3%;63.2%的“保守人群”支持“韓日安保合作”,“進步人群”中支持“韓日安保合作”的僅占42.8%;“保守”人群中69.8%的被訪者希望韓日關系盡快回到“雙軌”路線,而“進步”人群中持這一意見的占50%(參見圖6)。

四、總結與反思:韓國外交的“親美保守化”與中韓合作

在上述數據分析的基礎上,筆者分析總結了韓國社會在外交問題上的基本心態,觀察了其變化趨勢。 以此為出發點,筆者還嘗試為中韓合作提出幾點建議。

4.1 韓國社會在韓國外交三個象限上的態度

圖6 2019 年韓日摩擦中“進步”與“保守”人群的立場差異(單位:%)

韓國外交的根本訴求是安全、發展、統一,無論哪個目標的實現都需要韓國政府與朝鮮、美國、中國、日本政府展開密切合作。 韓國需要在三個象限上處理好與周邊國家的關系:在第一象限中,韓國需要處理韓朝與韓美關系;在第二象限中,韓國需均衡韓美與韓中關系;在第三象限中,韓國需要處理好韓日關系。 韓日關系雖然也與韓朝、韓中、韓美關系產生交集,但相比之下相關性稍弱,其影響力也低于韓朝、韓美、韓中關系,本文因此將韓日關系納入韓國外交的第三象限進行討論。 無論面對哪個國家,韓國的外交都面臨民族主義與實用主義這兩種社會心理之間的沖突,“保守”與“進步”政策的對峙在很大程度上反映的也是這兩種心理的沖突。 民族主義色彩的外交訴求大致包括:“本民族主導的半島統一”“中等強國”“東北亞平衡手”等,實用主義色彩的外交訴求大致表現為“國家安全”“韓美同盟”“繁榮發展”等。 很多學者對韓國外交中“民族主義”與“實用主義”兩種心態的競爭進行了詳細論述。 例如,王義桅分析了進步派代表盧武鉉執政時期的外交路線,指出韓國外交面臨“民族統一”與“朝核威脅”的矛盾,面臨“地區平衡者理想”與“韓美同盟”之間的矛盾,形容韓國外交“徘徊在理想與現實之間”;①王義桅:“在理想與現實之間:理解韓國外交”,《國際論壇》,2005 年第6 期,第17-20 頁。劉勝湘和蔣家敏指出,韓國受到周邊大國的制約,在狹小的外交自主空間內不斷轉換立場和角色,在“安全”“繁榮”“半島統一”這三個核心利益之間進行權衡取舍;②劉勝湘、蔣家敏:“中美關系視域下的韓國角色論析”,《太平洋學報》,2018 年第3 期,第28-38 頁。凌勝利則指出,韓美同盟、以大國權力為主線構建而成的地緣政治格局,使得韓國的“中等強國外交”只能收到有限的效果。③凌勝利:“韓國中等強國外交的效果為何有限?”,《太平洋學報》,2016 年第2 期,第43-44 頁。

本研究發現,隨著朝核危機升級、中美競爭態勢加劇,“民族主義”心理在韓國外交的“第一象限”里不斷弱化,“現實主義”訴求更加明顯,這也是導致韓國社會心理日益“親美保守化”的重要原因之一。 “民族主義”弱化,既包括對朝“同胞之愛”的弱化,也包括對美“民族主義”的弱化。 取而代之的是,朝核危機不斷推高韓國對美國的安全依賴。 在韓國外交的“第二象限”里,對美與對華民族主義情緒都會偶爾出現。目前,韓國社會在心理上更認可美國,但主流意見并不愿落入“同盟國陷阱”。 面對中美競爭,韓國人持實用主義和機會主義態度,希望在中美之間“兩邊下注”,以靈活多變的姿態在中美之間輾轉騰挪,既“用美”也“用華”。 韓國雖然部署了“薩德”,但持“贊同”意見者與持“反對”意見者所占比例非常接近。 如果韓美同盟要求韓國社會付出更高的代價,韓國有可能轉向中立。 特朗普執政時期美日韓三邊協調機制不斷弱化,④呂春燕:“文在寅執政后韓日紛爭的表象、根源與影響”,《和平與發展》,2019 年第5 期,第47 頁。使得韓日關系越發獨自于其他雙邊關系。 近來,韓國民族主義的影響主要出現在韓日關系中。 民族主義情緒掩蓋了韓日合作的現實需求,但調查數據顯示,韓國社會希望韓日經濟合作早日恢復,“保守派”更是希望推動韓日安全和經濟合作。

4.2 中韓關系的發展重點:規避風險、擴大共同利益

鑒于上述發現,筆者認為要推動中韓合作的長期健康發展,需要關注以下幾方面:第一,充分認識韓國社會的“親美保守”傾向,強化危機防范意識,在中韓之間建立溝通渠道,做到未雨綢繆。 文在寅政府上臺后對恢復和發展中韓關系態度積極。 在中美貿易摩擦日益加劇的情況下,韓國政府批評貿易保護主義,支持經濟全球化。 新冠疫情暴發以來,中韓政府合作建立“區域性防疫機制”,成為國際社會合作“抗疫”的模范。 但是,過去十年里韓國社會最明顯的心理變化是“親美保守化”,應該對此有清醒的認識。 新冠疫情暴發后,部分保守政黨和保守媒體積極應和美國,以“冷戰話語”批評中國,同時煽動韓國人的對華民族主義情緒。 受此影響,青瓦臺網站上批評政府對華政策、要求彈劾總統的請愿者一度超過百萬人,①“請求彈劾文在寅總統”,韓國青瓦臺網站,https:/ /www1.president.go.kr/petitions/584936,訪問時間:2020 年11 月9日。 該“請愿文”稱“看總統的疫情應對,覺得文在寅是中國總統”。 “請愿文”認為政府不全面禁止中國人入境的做法是“錯誤”的,并因此請求彈劾總統,一個月內有超過140 萬韓國人投票贊同這一請求。同時表示支持文在寅政府的請愿者人數也超過百萬,韓國社會第一次圍繞“中韓關系”問題出現了不同政治陣營間的激烈對峙。②“為總統加油”,韓國青瓦臺網站,https:/ /www1.president.go.kr/petitions/585683,訪問時間:2020 年11 月9 日。 該請愿文肯定了總統以及相關部門為“抗疫”所作的努力,指出導致疫情暴發的是不配合政府防疫工作的“新天地教會”。 這一請愿文在1 個月內也得到了150 萬韓國人的支持。“保守派”對華意識形態偏見進一步強化的動向應該得到充分關注。 面對“親美保守化”的韓國社會,現階段的中韓政府間合作無需追求過高的政治目標,可考慮著眼于長久,夯實兩國合作的社會基礎,追求兩國關系的穩定發展。 樸槿惠政府脫離民意基礎與日本簽訂《韓日慰安婦協議》和《韓日軍事情報保護協定》,最終被廢止的先例值得注意。 現階段,中韓合作應該少說多做。 在“合作抗疫”的基礎之上,中韓雙方可以進一步完善長期聯合防疫機制引導兩國社會從關心“共同防疫”擴展至更多的“非傳統安全”合作話題,例如共同防治環境污染,建立東北亞環境共同體意識等。③薛曉芃:“東北亞地區環境治理的路徑選擇:以中日韓環境部長會議機制為例”,《太平洋學報》,2020 年第3 期,第37 頁。從此類“去政治化”的合作議題入手,從切實影響韓國人生活的領域入手展開合作,更容易得到輿論的支持,促使韓國社會與政府在發展中韓關系問題上齊頭并進。 與此同時,需要關注“保守派”在半島安全及韓美同盟問題上的態度,警惕這股力量與美國在亞太地區增加部署攻擊性戰略武器的意圖形成合力。 有學者指出,即便“進步派”執政,韓國政府在安全問題上的決策也很可能受到“保守派”邏輯的裹挾。 因此,中方需要做好應對矛盾分歧的準備,強化溝通機制,防范有可能發生的安全危機。④王簫軻:“新時代的中韓關系:機遇和挑戰”,《當代韓國》,2018 年第2 期,第26 頁。

第二,規避“區隔”話語,強調中韓兩國社會的共同利益,使韓國成為中美競爭的緩沖力量。韓國社會尤其是“保守人群”在心理上認同美國。 在中美競爭加劇的情況下,對韓外交需規避與“區隔”“認同”相關的語言,打破一切“網格化”思維。 首先,中方在政府外交中需規避與意識形態相關的討論,不落入冷戰話語模式,不主動討論韓國在中美之間“站隊”問題。 其次,中方還應該警惕經濟合作、社會文化合作話題被“政治化”。 在韓國社會中,“中國威脅論”一直不絕于耳。 目前,中國產業升級不斷刺激韓國社會的危機意識。 與此同時,中韓兩國社會都有著強烈的“文化自尊”。 在中韓社會合作中,兩國都應該對社會輿論進行積極引導和監督,而中國社會應該踐行“人類命運共同體”精神,本著“合作共贏”“文明互鑒”的態度開展中韓社會合作。

在不使用“區隔話語”的同時,還應強調兩國社會的共同利益。 “安全”與“發展”是中韓關系最堅實的落腳點。 不顧得失、完全忠實于“韓美同盟”的“極端保守派”在韓國社會中占少數。 在中美之間,韓國社會主流希望“兩邊下注”,認為做中美競爭的“緩沖裝置”,既符合韓國的安全需求,也有利于提升韓國的國際影響力。 新冠疫情出現以來,韓國經濟遭到致命打擊。 目前,克服“疫情經濟危機”是韓國社會最矚目的核心課題。 中國是最快從疫情中恢復的經濟體,中韓兩國在恢復商務往來方面最早開始了卓有成效的合作。 中方可以利用疫情后中國經濟率先恢復的契機,積極推動東北亞地區產業合作的調整與深化,與韓國等國家一起努力,推動世界經濟的恢復。

第三,關注韓國的經濟民主化訴求,把縮小貧富分化、推動可持續性發展作為中韓合作的新目標。 1997 年亞洲金融危機席卷韓國后,韓國在國際貨幣基金組織(IMF)要求下完成了一系列“新經濟自由主義”性質的改革,導致雇傭穩定性減弱、資本所受的制度約束放松,中產層流失、青年失業、少子老齡化,以及國內經濟空洞化等問題隨之而來,使韓國國內經濟陷入惡性循環。 而以限制財閥、維護市場公平、保護中小企業、穩定就業,以及強化社會保障等政策為代表的“經濟民主化改革”很快成為社會共識,換言之,一切有利于創造就業機會、有利于中小企業發展的機遇是“保守派”也無法拒絕的。 反觀中韓經濟合作,參與合作的韓方主體是財閥企業,中韓經濟合作因此被韓國社會看作貧富分化加劇的原因之一。 目前,“減貧”“縮小貧富差距”“擴大中產層比例”是中韓兩國社會共同的發展目標。 今后的中韓合作需要對“新經濟自由主義”的發展模式進行反思,需要在中韓經濟合作中積極探索均衡、可持續、中韓共贏、各階層共贏的發展模式。 只有讓兩國社會更廣泛地參與到中韓合作中,讓更多的人群分享到中韓合作的紅利,才能保證中韓關系長期健康發展。