靈活就業是保障經濟復蘇的基石

在全國兩會召開后,政府釋放出一個強烈信號:要創造更多新的就業崗位,不僅要采取更多扶持政策,而且要采取措施打破那些不合理的條條框框,讓更多新就業崗位成長起來。政府高度重視創造新就業崗位的根本原因在于,疫情之下中國的失業率上升了。根據國家統計局的數據,4月份全國城鎮調查失業率為6%,這意味著100個人里,有6個人是失業狀態,這還不包括很多沒有被統計在內的失業人口。

我們可以從很多身邊場景中感受到這種嚴峻形勢,比如街邊越來越多的商鋪轉讓,就是最直接的證據。疫情期間,旅游業、餐飲業、制造業、外貿業等都面臨著生死危機,而這些行業對文化程度、技術專業性要求較低,正是容納就業人口最多的行業,這些受影響的龐大群體,如何能夠保證收入,維持生活,從而保障社會穩定,是中國面臨的重大考驗。而那些因疫情反而得到更好發展的在線教育、在線醫療等行業,雖然帶來了一些崗位需求,但其接納的就業人數很有限。所以這些新增的崗位,并不能完全滿足龐大的失業人口。

在此背景下,破局并沒有什么奇招,歸根結底,還是要從如何創造更多新的就業崗位、如何促進靈活就業入手,讓這些失業人口可以低成本、快速地找到一個謀生之道。

因而可以說,成都在3月份推出的“允許流動商販占道經營”規定,是一個非常明智的選擇。為什么這么說呢?很多商鋪和企業的關張,往往都是因為稅賦的壓力和昂貴的租金,流動經營則可以解決稅賦、租金的負擔,讓更多人可以低成本地輕裝上陣,創造收入。更重要的是,這些流動商販可以填補受疫情影響的居民日常生活,讓居民可以更便捷、更低成本地進行消費,這最終就真正地拉動內需,促進了經濟復蘇,是一個一舉多得的良策。

實踐也證明,這個策略是正確的。兩個月下來,效果顯著:成都增加就業崗位10萬個以上。這也促使中央文明辦主動適應常態化疫情防控形勢,在今年文明城市測評指標中,已明確要求不將占道經營、馬路市場、流動商販列為考核內容。這意味著流動的小商小販也不用再和城管玩“貓鼠游戲”了,給靈活就業創造了寬松的環境。

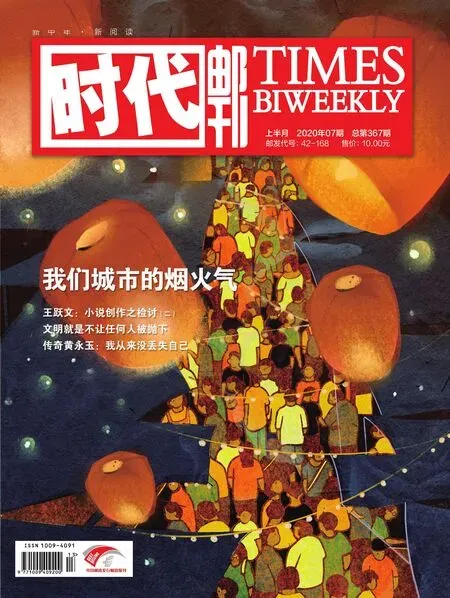

流動商販、便民地攤是整個社會經濟的毛細血管,過去我們為了追求城市所謂的“文明”,把這些毛細血管都清理掉,各種夜市消失了、街頭報刊亭移走了、社區小菜攤沒了,其結果就是不僅居民生活不方便,很多人的生計受到影響,一個城市的經濟活力也下降了。在往年經濟形勢良好的情況下,這些問題都可以解決。但是在今年形勢嚴峻的情況下,如果不改變原有的城市管理思維,創造更多靈活就業的機會,活人就會被西北風吹死。可以說,靈活就業是保障經濟復蘇的基石,也是保持社會正常運轉的穩定器。

當然,對于靈活就業除了在管理上打破束縛,還要在職業認同和身份認可上給予肯定和支持。比如物業服務、家政服務、快遞員、代駕司機等職業,并不是低端工種,從業者也不應該受到任何歧視,國家政策應該給予他們更公平、包容的認同,使其在福利、教育、社會保障等方面,可以享受到城市居民的同等待遇。而且,這也不應該僅僅被當作權宜之計,在未來很長時間里,都要保持政策的穩定性,使這個群體可以融入自己所在的城市,可以真正實現安居樂業。

我們相信,只要有更多發展空間,更多地相信市場的力量、相信人民的智慧,大家就可以快速找到新的機會,使生活回歸常態。中國經濟也可以很快恢復元氣,重新煥發生機。