物聯網管理模式在低齡哮喘兒童管理中的應用研究

張淑麗,蘇林娜,林榮軍,張海燕,趙寶春

2010年全國第三次兒童哮喘調查顯示,我國兒童哮喘發病率高達3.02%[1],近年來不斷升高[2-3],我國600多萬哮喘兒童中,近半數的兒童未能得到有效控制[4]。規范用藥和堅持日常管理是控制哮喘發作的良好基礎,但兒童及家屬對哮喘知識的認知水平有限,又缺乏與醫護人員充分溝通的平臺,導致遵醫行為降低。為提高兒童哮喘管理質量,我院于2017年9月開始啟用物聯網管理(Internet of Things,IOT)模式[5-9]。可以通過使用智能手機、筆記本電腦、平板電腦等傳遞信息和提供動態醫療服務,完成醫院、醫護、患者和醫療設備之間的互動,實現遠程醫療、隨訪、宣教和管理疾病。本研究選取2018年9月至2019年5月在我院門診就診的低齡哮喘兒童178例作為研究對象,借助以智能手機為終端的物聯網平臺對哮喘兒童實施規范化治療及個性化管理,報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 178例均為我院門診就診低齡哮喘兒童,均符合2016版《兒童支氣管哮喘診斷與防治指南》要求[10-11]。納入標準:年齡0~5歲;確診為咳嗽變應性哮喘或哮喘,且確診時間>3個月;需要堅持采用霧化吸入治療;配合良好。排除標準:監護人不會使用微信操作系統;嚴重心臟疾病,嚴重器質性疾病。178例中,男121例,女57例;年齡最大5歲,最小10個月,平均(35.23±6.84)個月;33例存在吸入過敏原的經歷,主要是塵螨、霉菌和花粉等;56例存在食物過敏原,以海鮮和雞蛋為主;161例存在過敏性疾病史,主要有濕疹、特應性鼻炎、喘息、腹瀉、便秘、過敏性鼻炎等;59例曾被診斷為哮喘,其中56例使用過吸入性激素治療;129例存在家族過敏史,包括鼻炎、濕疹、食物過敏、藥物過敏、哮喘等。通過與兒童家屬溝通之后,簽署知情同意書,該研究獲得醫院倫理委員會批準。

1.2方法

1.2.1干預方法

1.2.1.1制定并推行低齡組兒童哮喘行動計劃 中國版兒童哮喘行動計劃有紙質版和手機應用程序(App版)2種,紙質版表格中主要有兒童及家屬基本信息、兒童過敏原信息和兒童既往史信息三方面信息,另外根據兒童癥狀輕重程度,將兒童哮喘控制狀態劃分為3個區域,依次為綠色(哮喘控制良好區)、黃色(哮喘加重先兆區)和紅色(哮喘急性發作區)。每個區域又分別提供了具體癥狀判斷標準和對應的用藥調整方案,并提示何時需要盡快就醫,從而幫助兒童家屬準確掌握兒童病情變化,及時發現“黃色警告”采取應對措施,緩解癥狀,盡量避免出現“紅色危險”。手機App版行動計劃依據紙質版的內容制作成相應的模塊。本課題組將此行動計劃稍作改動,為適應低齡組哮喘兒童的病情監測,將峰流速(Peak Expiratory Flow,PEF)監測改為兒童呼吸和哮喘控制測試(the Test for Respiratory and Asthma Control in Kids,TRACK,其是專門為5歲以下哮喘兒童研發的哮喘控制水平量化評估工具)[12];將藥物治療方案中的某些藥物改為本院常用藥物。先將紙質版的行動計劃內容對兒童家屬做詳細介紹,然后將App版推送給兒童家屬,并示教使用方法,囑家屬詳細記錄哮喘日記,包括兒童癥狀、發作時的表現、每日用藥等,并將日常監測數據及時上傳至App并與醫護人員互動,以更好地實現自我管理。同時要求家屬分別于剛入組時、入組4周后、入組8周后、入組12周后在App上為兒童做TRACK評分,每月帶兒童門診復診1次。

1.2.1.2建立哮喘兒童專科電子病歷 將每例兒童進行編號,將具體的就診時間、兒童癥狀發作的表現、時間和頻率、用藥記錄和基本信息填入電子管理檔案中;同時分析哮喘控制情況為良好還是加重狀態。

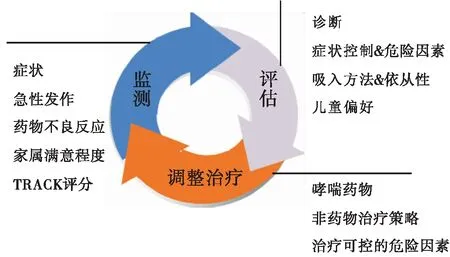

1.2.1.3建立以癥狀監測和效果評估為基礎的隨訪體系 為了動態實時了解兒童病情,本課題組建立了以癥狀監測和效果評估為基礎的隨訪體系,見圖1。隨時監測兒童的哮喘癥狀、發作情況,觀察兒童用藥依從性及藥物不良反應,記錄復診率,定期做TRACK評分,了解治療進展和效果,及時評估病情控制情況并及時給予干預,督促上傳信息、提醒用藥及復診等,循環進行。

圖1 以癥狀監測和效果評估為基礎的隨訪體系

1.2.1.4給予多渠道哮喘知識宣教 依靠物聯網技術通過多種渠道對兒童家屬進行健康教育和哮喘護理知識宣傳,如將各類圖片、視頻、音頻材料傳送到互聯網終端,家屬通過手機或計算機即可了解和學習。教育內容包括識別發作先兆并進行自我干預、避免觸發因素、急性發作期的處理和用藥、霧化及哮喘的科普知識、各種不同吸入性藥物的使用技巧等,并隨時解答家屬提出的各種問題。

1.2.2評價方法 對哮喘兒童實施為期12周的隨訪。①TRACK監測評分及癥狀控制率。分別于入組時、隨訪4周后、隨訪8周后、隨訪12周后監測與評估。TRACK內容主要包含5個問題:a.過去4周兒童咳嗽、喘息或呼吸急促的頻次;b.過去4周因咳嗽、喘息等夜間憋醒的頻率;c.過去4周因咳嗽、喘息等導致活動受限的程度及頻率;d.過去3個月為緩解咳嗽、喘息等癥狀而使用藥物的頻率;e.過去12個月為緩解嚴重呼吸問題而全身使用糖皮質激素或高劑量使用吸入糖皮質激素的情況[12]。每個問題分5個等級,評0~20分,共100分。測試得分以80分為界限,評分≥80分,則判斷該兒童呼吸問題得到了控制。Murphy等[13]驗證80分能夠最佳地平衡TRACK的敏感度及特異度,是判斷哮喘兒童呼吸癥狀是否得到控制的最佳界限值。②藥物不良反應。用藥前要對兒童家屬介紹各種藥物的不良反應及癥狀,囑家屬做好觀察,發現問題及時上傳、咨詢、處理,醫護人員在處理問題的同時做好記錄、統計與分析。③定期復診率。入組時先統計過去3個月內共復診的次數,計算平均復診率,然后分別于隨訪后第1、2、3個月末統計兒童每月復診率及平均復診率,比較入組前后3個月平均復診率。④用藥依從性。隨訪12周后統計兒童用藥執行率并與兒童入組前用藥執行率相比較。

1.2.3統計學方法 數據采用SPSS24.0軟件進行計算處理,行χ2檢驗,并采用SAS9.4軟件進行Cochran-Armitage趨勢檢驗,檢驗水準α=0.05。

2 結果

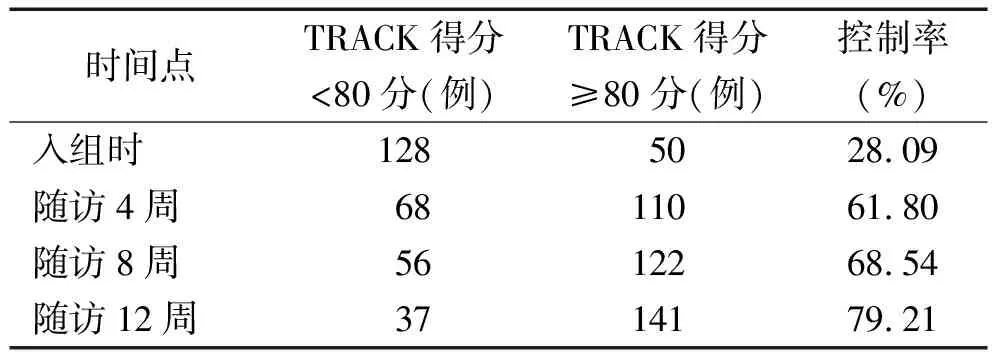

2.1兒童不同時間點TRACK得分及控制率變化趨勢 見表1。

表1 兒童不同時間點TRACK得分及控制率變化趨勢(n=178)

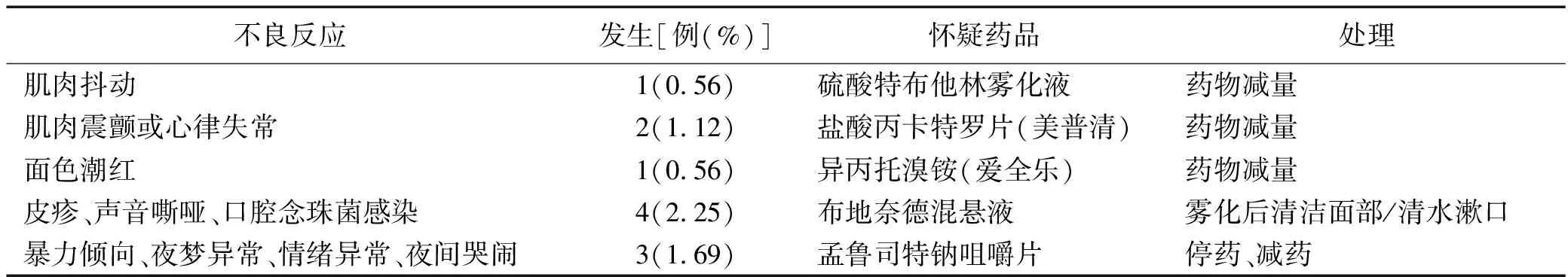

2.2兒童藥物不良反應監測與干預 在進行物聯網管理模式管理過程中,部分哮喘兒童出現藥物不良反應,在監測到不良反應后,及時采取了相應的干預措施。具體見表2。

表2 兒童藥物不良反應監測和干預(n=178)

2.3兒童復診率 隨訪1、2、3個月,復診兒童分別為167、137、101例,平均復診率為75.84%(135/178),入組前3個月平均復診率為49.44%(88/178),入組前后3個月平均復診率比較,差異有統計學意義(χ2=26.515,P=0.000)。

2.4兒童用藥依從性改善情況 入組前哮喘兒童用藥執行率達到80%以上為19.66%(35/178),隨訪12周后為43.26%(77/178)的兒童用藥執行率能達到80%以上,用藥依從性顯著提高(χ2=22.980,P=0.000)。

3 討論

3.1物聯網管理模式的優勢 兒童支氣管哮喘的控制取決于家屬對哮喘知識的掌握程度、兒童用藥的依從性[14-15]及定期復診率等。傳統的“有病就醫、門診隨訪”的管理模式,兒童就診時間短,醫護宣教不到位,家屬接受的科普知識間斷化或碎片化[5],對哮喘控制仍然存在一定的誤區,如在兒童哮喘急性發作時,大多數的家屬會選擇使用抗生素,很少會主動選擇使用哮喘速效緩解藥物,治療依從性差或用藥不規范,兒童癥狀穩定期也不會帶兒童定期復診。物聯網管理模式的優勢:醫患之間的交流更加方便,兒童、家屬足不出戶即可享受醫療服務;家屬通過手機App每天上傳兒童癥狀、用藥情況及進行TRACK測試,跟醫師互動,根據提示選擇用藥方案,控制病情,實現家庭自我管理;醫生可根據兒童TRACK變化趨勢和用藥記錄了解和評估兒童家庭自我管理的情況,并精準地提供及調整個性化的用藥方案;可以利用手機App哮喘管理平臺定期推送哮喘科普知識,還可以根據兒童的具體情況提供個體化、系統性的健康宣教;嬰幼兒哮喘如果沒有得到及時有效的治療,有可能引發肺氣腫、心源性心臟病等[16],顯著影響兒童后期的肺功能,增加哮喘兒童成年后發生慢性阻塞性肺疾病的風險[17],物聯網管理可以為哮喘兒童建立數字化的健康檔案,為將來長期隨訪奠定基礎。

3.2物聯網管理可以提高兒童哮喘癥狀控制率 物聯網哮喘行動可以隨時監測哮喘兒童的癥狀、發作情況,定期做TRACK評分,評估治療進展及效果,及時調整治療計劃,逐步提高哮喘癥狀控制率。本次研究顯示,隨訪12周后哮喘兒童的TRACK監測評分比入組時明顯提高,79.21%兒童在隨訪12周時TRACK得分可以達到80分以上,兒童哮喘的控制率隨著治療和隨訪管理的持續呈線性增高趨勢,不同時間點控制率比較,差異有統計學意義(P<0.01)。病情反復的兒童及時給予干預,未出現急診及住院情況。部分兒童在用藥過程中出現不良反應,在監測到藥物不良反應后,及時采取了相應的干預措施。

3.3物聯網管理有助于哮喘兒童家庭進行自我管理 家屬手機下載哮喘行動計劃App后每日填寫兒童哮喘日志,系統會根據兒童癥狀及TRACK測試結果自動分區至綠-黃-紅相應區域。綠區內只需遵醫囑每日堅持使用控制藥物即可;黃區內根據醫師制定的方案在日常使用控制藥物的基礎上使用緩解藥物,并根據用藥后的測試情況采取相應的措施,確定下一步方案,如是否需要及時就醫等,以達到緩解哮喘癥狀的目的,盡早回到綠區;紅區內根據系統提示立即使用急性緩解藥物,同時撥打急救電話或附近醫院就醫。同時利用物聯網醫護人員可以將各種形式、不同內容的哮喘科普知識及個性化、系統化的健康教育內容精準地傳送到互聯網,家屬通過學到的相關知識及醫護的指導,可以了解兒童的病情變化并遵醫精準用藥,采取適合兒童的生活方式,避免生活中可能誘發哮喘發作的危險因素,減少不必要的急診就醫和住院治療,提高生活質量。

3.4物聯網管理可以提高兒童定期復診率及用藥依從性 有研究顯示,70%的兒童會因吸入藥物使用不規范和藥物劑量錯誤而影響治療效果[18]。物聯網隨訪管理模式可以對兒童家庭進行不間斷的隨訪,可以反復、明確告知家屬長期、規范遵醫囑服藥的重要性,不可隨意增減藥量,定期提醒用藥,即使正常停藥后也要定期復診,讓更多的家庭意識到定期復診及規范用藥的重要性。本研究通過不間斷的隨訪監督,兒童用藥依從性大幅度提高,定期復診率顯著提升(均P<0.01),但是在隨訪第3個月時復診率出現了一定水平下降,提示應加強第3個月的隨訪教育。

4 小結

對哮喘兒童實施物聯網管理模式進行管理,包括推廣哮喘行動計劃、建立哮喘兒童電子病歷、監測評估和兒童教育四部分。在利用物聯網管理模式對哮喘兒童實施規范化治療與管理后,不僅能夠有效提高兒童病情控制率,還可以提高兒童的用藥依從性,提升哮喘管理效果,減少不必要的急診就醫和住院治療,可在今后兒童哮喘管理中進行借鑒。