新型職業農民培育的績效評價及對策研究

潘澤江 張焰翔 潘昌健

摘要:新型職業農民培育是推進小農戶與現代農業發展有機銜接的重要突破口。本研究運用DEA績效評價方法,分析宜都市等7個試點市(縣)新型職業農民培育的投入產出效率。結果表明,加快推進培育扶持力度,完善資源結構配置,提升科技創新能力等,已成為當前中國農民培育政策改革和完善的主要方向。

關鍵詞:新型職業農民;農民培育;DEA績效評價

中圖分類號:G725;F323? ? ? ? ?文獻標識碼:A

文章編號:0439-8114(2020)19-0174-04

Abstract: The cultivation of new professional farmers is an important breakthrough of promoting the organic connection between small farmers and the development of modern agriculture. In this study, DEA performance evaluation method was used to analyze the input-output efficiency of new professional farmers cultivation in seven pilot cities (counties) such as Yidu city. It has become the main direction of the policy reform and improvement of farmer cultivation policy in China to accelerate the cultivation support, improve the allocation of resource structure, and enhance the ability of scientific and technological innovation.

Key words: new professional farmers; farmer cultivation; DEA performance evaluation

近年來,中國新型職業農民培育邁出了堅實的步伐,為全面建成小康社會和鄉村振興奠定了基礎。然而,培育成效卻不理想,總體呈現高投入低效率、政府頂層設計與農民實際需求不匹配[1]、有效供需雙重不足的態勢[2]。科學評價新型職業農民培育效率,是有效整合資源、破解培育難題的必然選擇。DEA(Data envelopment analysis)評價模型,即數據包絡分析法,主要用于評價多項相同投入和產出指標下的決策單元(DMU)是否達到相對有效的一種數量分析方法。對于相對無效的決策單元,DEA模型能夠結合具體數據給出非有效的原因及改進建議,適用于社會、經濟和管理各領域的績效評價。本研究以湖北省宜都市、山西省永和縣、青海省大通縣、重慶市武隆縣、海南省定安縣、廣西壯族自治區桂平市及浙江省寧海縣7個試點市(縣)的新型職業農民培育為研究對象,運用DEA評價方法,探討不同培育模式下的產出效率,針對存在的問題,提出一攬子針對性、操作性強的培育優化方案,以期為新型職業農民培育提供有價值的政策參考。

1 新型職業農民培育的績效評價

1.1 評價指標體系的構建

農業農村部辦公廳指出,新型職業農民的培育工作是當前解決“三農”問題的重要途徑,構建一套完善的教育培訓、認定管理、政策扶持和農業保障在內的培育制度體系,是提升農民培育效率、促進農業高質量發展的強勁驅動力。因而,本研究在實地調研、文獻梳理、滿足投入指標和產出指標內在邏輯的基礎上,選取教育培訓綜合指標、跟蹤認定綜合指標、政策扶持綜合指標及農業保障綜合指標作為投入指標,農業總產值增長率和農民人均可支配收入增長率作為產出指標,具體評價指標體系見表1。

1.2 評價模型的構建及求解

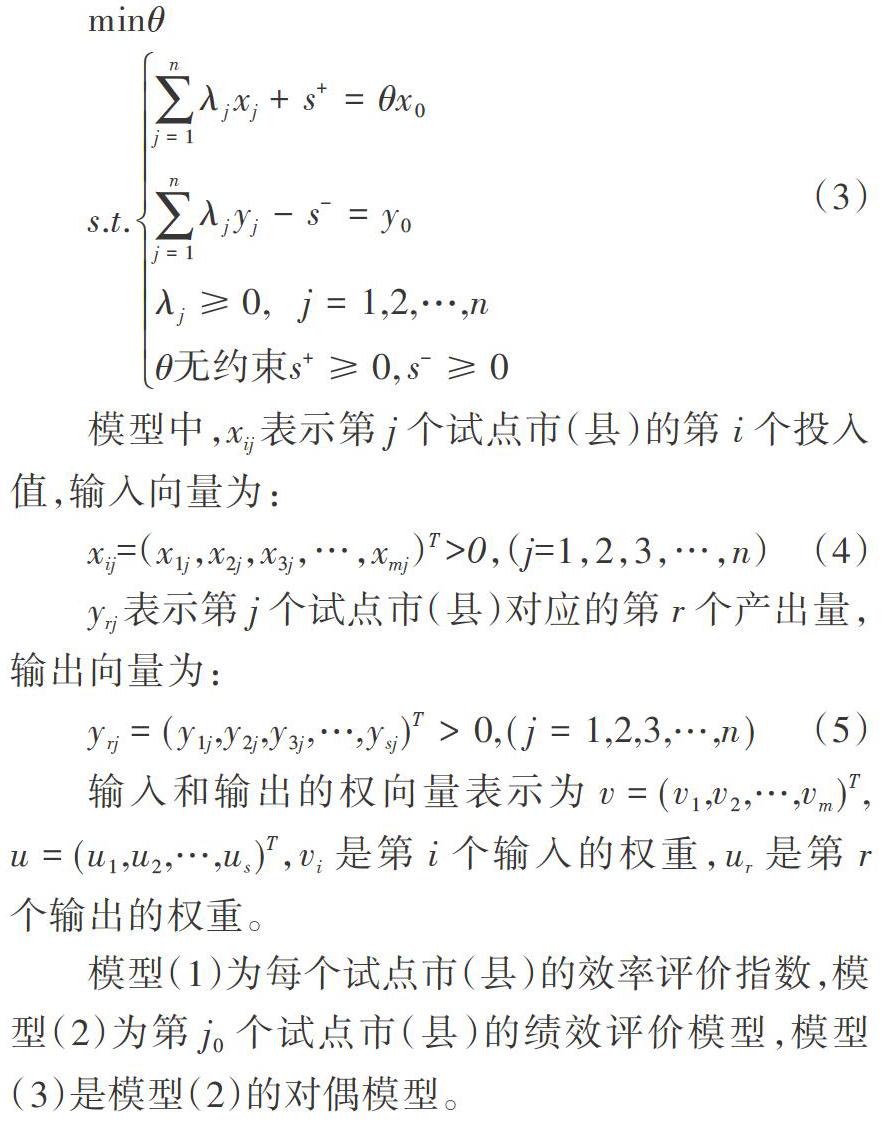

設有[n]個新型職業農民培育試點市(縣)(j=1,2,3,…,n),每個試點市(縣)有m種相同類型的投入及s種相同類型的產出。具體模型如下:

模型(1)為每個試點市(縣)的效率評價指數,模型(2)為第[j0]個試點市(縣)的績效評價模型,模型(3)是模型(2)的對偶模型。

1.3 實證分析

1.3.1 樣本選取與數據來源 選取湖北省宜都市、山西省永和縣、青海省大通縣、重慶市武隆縣、海南省定安縣、廣西壯族自治區桂平市和浙江省寧海縣7個新型職業農民培育試點市(縣)作為研究樣本展開實地調研,與當地農業農村局、政府相關涉農機構、培訓組織機構等相關負責人進行深度訪談,對7個市(縣)參加過培訓的新型職業農民發放問卷,最終回收有效問卷758份。

1.3.2 指標值計算及模型求解

1)量化各投入、產出綜合指標。投入指標用新型職業農民對培訓內容、培訓方式、師資力量、認定標準、跟蹤服務、動態管理、土地流轉、生產扶持、金融信貸、農業保險和社會保障11個因素的滿意度衡量;產出指標采用2018年較上一年的農業總產值增長率及農民人均可支配收入增長率衡量。

2)Pearson相關系數檢驗。將新型職業農民培育的11個量化投入指標和2個產出指標進行相關系數檢驗,Pearson系數值為正,則表明各變量相關程度較大。

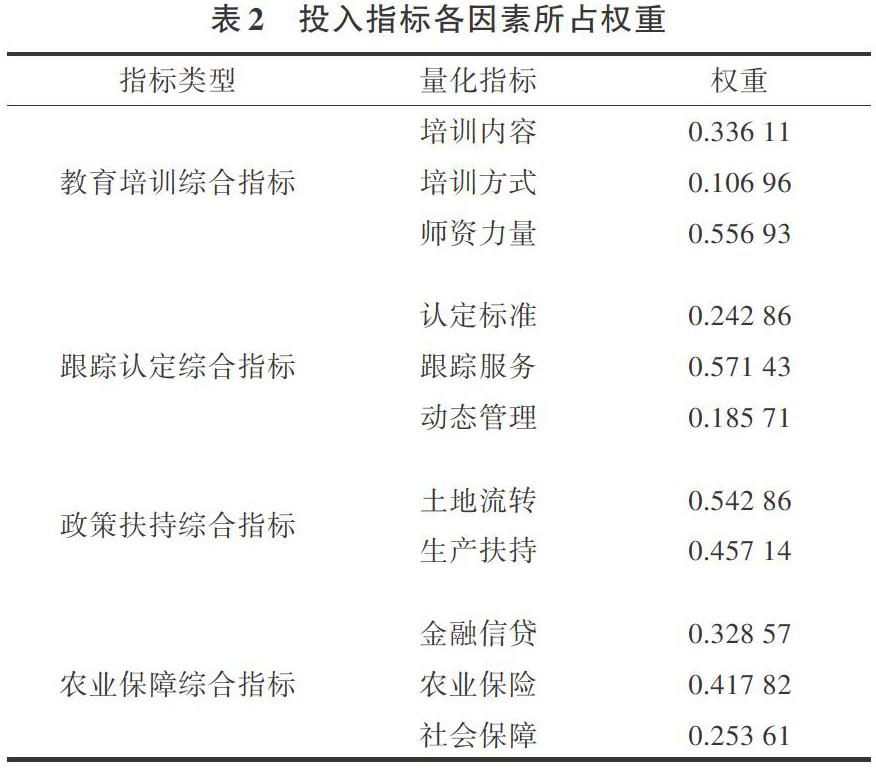

3)確定指標權重。對各投入量化指標賦予權重,如表2所示,不同量化指標對綜合指標值的影響有所差異。其中,師資力量(0.556 93)、跟蹤服務(0.571 43)、土地流轉(0.542 86)、農業保險(0.417 82)分別對教育培訓綜合指標、跟蹤認定綜合指標、政策扶持綜合指標及農業保障綜合指標的影響最大。

4)計算綜合指標值。根據各指標所占權重,計算7個市(縣)新型職業農民培育的綜合指標值(表3)。由表3可知,7個市(縣)的各項綜合指標值差異不大,其中,宜都市和寧海縣的政策扶持綜合指標值較大,分別為2.10和1.89;永和縣的跟蹤認定綜合指標值最大,為1.83;大通縣、定安縣和桂平市的教育培訓綜合指標值較大,分別為1.99、2.03、1.90;武隆縣的農業保障綜合指標值最大,為2.04。

1.3.3 有效性分析 將決策單元各項綜合指標值數據帶入DEA模型計算,利用數據包絡分析軟件求解,得到各試點市(縣)新型職業農民培育的相對績效排名,具體結果見表4。其中,相對效率值等于1時,為DEA有效,反之,為非DEA有效。

1)總體有效性分析。由表4可見,永和縣是達到DEA有效的決策單元,既滿足產出的最大效益又實現規模生產,完成投入與產出的最佳配比,表明永和縣努力關注投入的落實效率及各投入之間的協調整合。其他6個地區的投入產出未實現DEA有效,表明這6個試點市(縣)在培育過程中存在產業結構不合理、技術水平落后、資源配置能力較弱及資源利用不充分等問題。

2)規模收益分析。永和縣的規模收益不變,產量增加率與投入要素增加比率相同,實現了投入與產出的最佳配比;宜都市、武隆縣、定安縣、桂平市和寧海縣處于規模收益遞增狀態;大通縣是處于規模收益遞減狀態的試點縣,產量增加率小于其投入要素增加率。

1.4 績效評價

1)新型職業農民培育結構配置不合理。在新型職業農民培育實踐中,存在資源利用效率低下及資源浪費的現象,各地區不能合理利用內部資源,資源結構配置相對較差。大部分新型職業農民培育試點市(縣)沒有完成投入與產出效率的最佳配比,無法實現固定規模收益。

2)技術水平相對落后。部分市(縣)在技術培訓、掌握與運用上均存在問題,導致農民在實際生產過程中產出效率低下。

3)政策體系不完善。一是政府扶持及補助政策落實不到位,農民資金籌集渠道少而窄,無法解決農業發展的資金短缺問題;二是培育后續跟蹤服務欠缺實效性,跟蹤管理存在滯后性、針對性較弱等問題,參培農民滿意度低;三是金融保險門檻過高、制度體系不完善,在一定程度上制約了農民培育的長遠發展[3]。

2 對策建議

2.1 優化培育結構,實現規模經濟

一是各培育市(縣)應結合本地區實際發展狀況,去除冗雜資源投入,增加必要生產要素,從整體上把握培育效率;二是合理優化投資結構,對有投資小、規模不足等問題的培育市(縣),應把握時機,借助政府的扶持政策,著眼于長期發展,實現農業產業化升級;對處于規模遞減階段的培育市(縣),應緊隨現代農業發展步伐,有效整合投資項目,優化投資結構,減少對高投入、低回報項目的扶持,充分實現規模收益。

2.2 注重技術培養,提升創新意識

在培育過程中,各級政府應重視科學技術的投入,加大人力資本投入水平,不斷提升科技創新能力;同時,政府應注重“誰能成為新型職業農民”這個問題,尋找合適的現代農業接班人,吸引更多高素質人才加入現代農業建設,大幅提高農業生產效率及收益[4];此外,加強新型職業農民的創新意識,注重提升農民的創新能力,確保農民培育的實際效率,更好地統籌協調新型職業農民的培育發展。

2.3 完善政策制度,增強農民信心

各級政府應有針對性地擴大農民培訓投入及補貼力度,特別是在技術開發方面,提升資金的使用效率;完善培育動態管理機制,實現認定標準等級化管理。明確界定、區分“新農”與“普農”,根據實際需要為新型職業農民提供專門的福利待遇[5]。建立專門的跟蹤服務系統,定期對學員進行“線上+線下”回訪調查,針對調查所呈現的實際問題盡快給予解決;鼓勵多元化社會力量加入,針對不同區域農業生產要素稟賦及農業發展狀況,開發多元化農業風險補貼,擴大農業保險覆蓋面,強化農村保險制度創新,提升保險賠償標準,降低新型職業農民的生產經營風險。

參考文獻:

[1] 張雪梅.淺析農民培訓中的“需求”與“錯位”[J].農村經濟,2008(3):109-112.

[2] 陳定洋.新型農民培訓中“供需雙重不足”現象分析[J].山西農業大學學報(社會科學版),2012,11(7):694-699.

[3] 潘澤江,黃 霞.新型農業經營主體的選擇與培育——以湖南永州市為例[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2019,39(4):132-137.

[4] 徐 輝,許 泱,李 紅,等.新型職業農民培育影響因素及其精準培育研究——基于7省21縣(市、區)63鄉(鎮)的調研數據[J].江西財經大學學報,2018(3):86-94.

[5] 辜勝阻,吳華君,曹冬梅.新人口紅利與職業教育轉型[J].財政研究,2017(9):47-58.