梨樹黑星病田間藥劑防治效果試驗簡報

王舵柱 陳聯英

黑星病是梨樹上發生較為嚴重的一種真菌性病害,受害梨樹往往發生早期落葉落果,不僅降低當年產量和品質,而且嚴重削弱樹勢,導致翌年大幅度減產。為探索梨樹黑星病化學防治方法,我們在深入調查7~15年生梨園黑星病發生規律基礎上,選用不同化學藥劑在梨樹生長季節進行了藥效對比試驗。

1? ?發病規律及癥狀表現

黑星病是梨樹生產中主要病害之一,發生比較普遍。病菌主要在腋芽的鱗片、枝梢病部或落葉上越冬。第2年春季新梢基部最先發病,病梢上的分生孢子通過風雨傳播到附近的葉、果上,環境適宜時對葉、果進行侵染和再侵染。地勢低洼、樹冠茂密、通氣不良、濕度較大的梨園,以及樹勢衰弱的梨樹易發病。

梨黑星病主要危害幼葉、嫩梢、幼果等幼嫩組織。葉片受害,先在葉背產生圓形、橢圓形或不規則病斑,不久就變成輻射狀黑霉斑。嚴重時,病斑相連,葉背長滿黑色霉層,引起早期落葉。受害葉中脈上有長條狀黑色霉斑。

受害新梢長出黑霉層,甚至枯死。

果實在幼果期和生長期均會發病。幼果染病后大多早落或病部木質化形成畸形果。大果染病后果面形成多個瘡痂狀凹斑,常發生龜裂,有些病斑呈放射狀黑色星點,病斑傷口常被其他腐生菌侵染,致全果腐爛。

2? ?試驗材料與方法

2.1? ?試驗地情況? ?試驗設在陜西省富平縣原王寮鎮南董村梨園內,面積5畝,樹齡10年,株行距2 m×3.5 m,土壤pH值8.1,株施15-15-15復合肥、二銨、尿素共2 kg,商品有機肥? ? ? 3 kg。

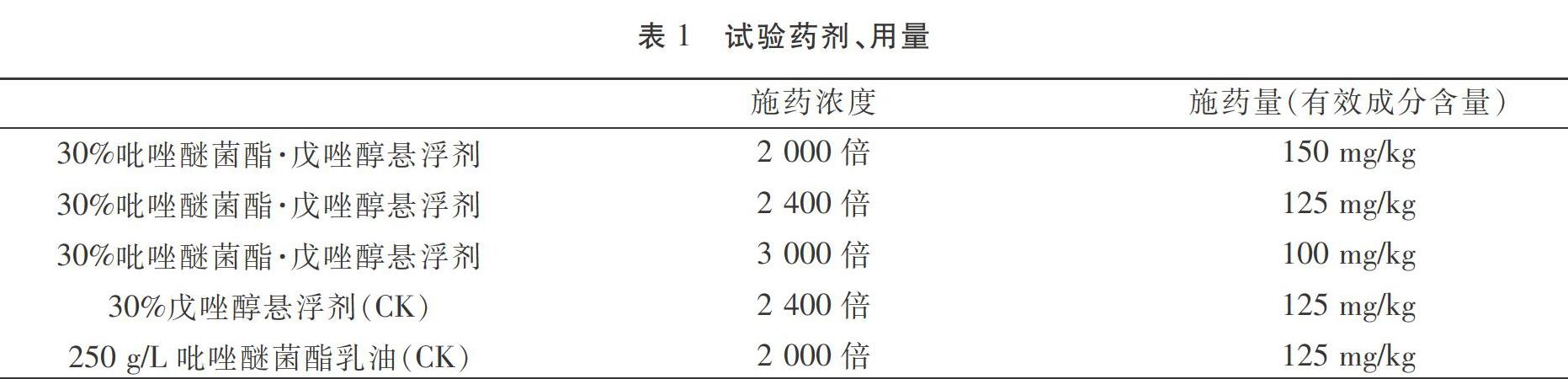

2.2? ?試驗設計? ?共設5個處理(表1),每小區2株梨樹,重復4次。

2.3? ?試驗方法? ?連續施藥3次,于2019年6月10日第1次施藥,6月17日第2次施藥,6月24日第3次施藥,采用全株莖葉均勻噴霧處理。施藥器械為HD-400型背負式手動噴霧器,工作壓力為0.4 Mpa,噴孔直徑1.2 mm。噴藥量為1 100 L/hm2。

2.4? ?數據采集? ?施藥時天氣晴朗微風。試驗期間平均最高氣溫31 ℃,平均最低氣溫23 ℃,最高氣溫37 ℃,最低氣溫18 ℃,平均相對濕度36.36%,總降雨量3.4 mm,無惡劣氣候因素出現。

于第1次施藥前(6月10日)進行發病基數調查,分別于6月17日、6月24日、7月1日各進行1次防效調查,共調查4次。

每小區隨機選擇2株樹,在每株樹的東、南、西、北、中5個方位5點取樣,每點選取當年生枝條的20片葉,按照病情分級標準(0級:無病斑;1級:病斑面積占整片葉面積的10%以下;3級:病斑面積占整片葉面積的11%~25%;5級:病斑面積占整片葉面積的26%~40%;7級:病斑面積占整片葉面積的41%~65%;9級:病斑面積占整片葉面積的65%以上)進行防治效果調查。

按照既有公式計算病情指數和防治效果。

3? ?結果與分析(表2)

1)試驗藥劑30%吡唑醚菌酯·戊唑醇懸浮劑對梨樹黑星病有顯著的防效,其2 000、? ? ? ?2 400、3 000倍液處理在末次藥后7天的平均防效分別為85.31%、80.27%、75.46%;對照藥劑30%戊唑醇懸浮劑2 400倍液處理和250 g/L吡唑醚菌酯乳油2 000倍液處理的防治效果分別為80.72%、77.64%。

2)對末次藥后7天的防治效果采用DMRT法進行生物統計學分析,方差分析結果表明:處理間差異達極顯著水平,重復間差異不顯著。在5%水平上和1%水平上差異顯著性比較結果一致。

30%吡唑醚菌酯·戊唑醇懸浮劑2 000倍液處理與其他各處理間差異達到極顯著水平;30%吡唑醚菌酯·戊唑醇懸浮劑2 400倍液處理與對照藥劑30%戊唑醇懸浮劑2 400倍液處理間差異不顯著,但二者均與其他各處理達顯著水平;30%吡唑醚菌酯·戊唑醇懸浮劑3 000倍液處理,對照藥劑250 g/L吡唑醚酯乳油2 000倍液處理與其他各處理間差異性均達極顯著 水平。

3)試驗期間系統觀察,供試藥劑在試驗濃度范圍內對梨樹生長發育無不良影響。

4? ?試驗小結

30%吡唑醚酯·戊唑醇懸浮劑對梨樹黑星病有顯著防治效果,其3 000~2 000倍液處理在末次藥后7天的平均防效達到75%以上,而且有利于梨樹的生長。建議按此濃度范圍推廣應用。

結合梨樹黑星病發生規律,在發病初期噴藥為好,間隔7~14天噴1次藥,連續噴藥3次以上。同時還應與其他不同作用機制的殺菌劑交替使用,延緩病原菌抗藥性的產生。

王舵柱,陜西省富平縣城鎮園林綠化管理站,郵編711700;陳聯英,富平縣農業農村局。

收稿日期:2020-09-21