村級自治需要提升管理優化服務

● 傅斯鴻

上世紀90年代,有一部電影叫做《被告山杠爺》,講述的是一個叫堆堆坪的小山村,當家人山杠爺一心一意為群眾著想,卻在村里搞“家長制”“一言堂”,最終因觸犯法律而受到法律制裁的故事。雖然時代發展到今天,《被告山杠爺》中那樣的極端模式已經少見,但一些地方的鄉村自治依然停留于簡單粗放的管理模式,服務意識缺失。

幾千年來,村落一直是中國社會治理體系中最基礎的單元,當下亦如是。《憲法》第111條明確規定,村民委員會是基層群眾性自治組織。在城市基層群眾性自治組織則是居委會。村干部不進入國家干部體系,但卻是與人民群眾直接打交道的一級班子,行使著相關權力,在多年的實踐過程中形成了一套特定的治理模式,對于所在村莊糾紛有事實的處理權,在土地流轉、扶貧以及集體財產的調配等方面也有著很大的決策權。

村民在村委會這一自治組織中享有對于村干部的選任權和評議權,以及對村務的知情權、參與權和決定權。但是很多時候,村民在選出村干部之后即讓渡了參與村務的諸多權利,村干部也理所當然地替村民“做主”,因此,一個鄉村的面貌如何,一定程度上取決于村干部的人品和能力。

早在2008年,中央即開展了選聘高校畢業生到村任職的工作,數十萬大學生村官為中國的村級治理工作輸送了新鮮血液。

2013年,國家又提出“精準扶貧”戰略,派駐大量駐村干部在鄉村一級的脫貧攻堅第一線。多年努力終于讓鄉村自治和村級治理工作的面貌大為改觀。但在脫貧之后,如何讓鄉村自治走得更長遠,如何讓鄉村自治為致富服務,顯然還有很長的路要走。

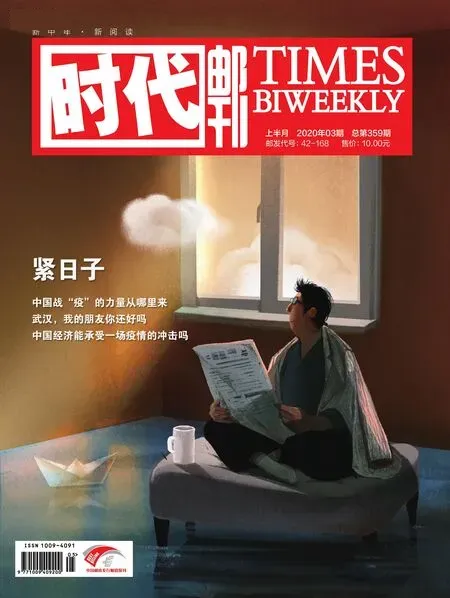

2020年春節,一場新冠肺炎疫情從武漢蔓延至全國,整個中國都進入了疫情防控的非常時期。很多地方以村或社區為單位開展疫情防控工作,這也讓村級組織的管理和服務面臨著考驗。

為了避免人傳人的交叉感染,很多村莊和社區都出臺了嚴格的防控措施。有條件的城市社區不僅每天定時進行消毒,還為居民提供了測量體溫、接收快遞等服務。而在廣大的鄉村,許多村莊的防疫手段以封村為主,新聞里甚至看到有的村子把前來視察的省委書記也堵在村外。

面對突發的疫情,封堵當然是一種阻隔病毒傳播的方式,但是很多鄉村除了封堵之外,并沒有展開相應的服務工作,有些村莊甚至連定時消毒都做不到。隨著中國的城市化發展,廣大鄉村的人口流動也日趨頻繁,這也增加了疫情排查的難度。一些村級組織只是在微信群里進行了初步的排查,并未深入到戶進行逐一監測。

也有一些鄉村防疫抗疫工作可圈可點,不僅做好了自身的防控工作,還積極組織村民對疫區展開了救助。例如山東壽光、貴州銀盞等一些地方的鄉村就組織村民為武漢捐贈了大量的蔬菜等物資。既體現了民間的溫情,也展示了基層的組織能力。

從上個世紀80年代起,中國的村級自治發展了近40年。管理權的下放,曾造就出不少馳名中外的奇跡,出現了一批如大邱莊、華西村、南街村這樣的名震天下的明星村。然而,隨著時代的進步,村民公民意識的覺醒,原有的村級自治與鄉村治理的偏重管理的觀念已經落后于村民的需求,亟需與時俱進。作為與群眾聯系最密切的基層組織,村委會在行使職能時需要提升管理優化服務。