“曼生壺”創(chuàng)作理念對(duì)當(dāng)代紫砂壺創(chuàng)作的啟迪研究

姜曉麗 曹萌 黃帥男 蔣夢(mèng)璐 李藍(lán) 盧景同

摘 ?要 ?本文從古書(shū)記載圖片和博物館等存世“曼生壺”作品入手,系統(tǒng)分析“曼生壺”的起源、造型特色、藝術(shù)特色、“曼生壺”創(chuàng)作過(guò)程中創(chuàng)意與技藝的關(guān)系,從中總結(jié)出“曼生壺”的創(chuàng)作理念,為當(dāng)今紫砂壺創(chuàng)作提供理論和實(shí)踐的創(chuàng)新依據(jù)和創(chuàng)新思路,從而為繁榮當(dāng)今的紫砂文化提供一種啟迪。

關(guān)鍵詞 ?曼生壺;創(chuàng)作理念;當(dāng)代紫砂壺;設(shè)計(jì)創(chuàng)新;技藝創(chuàng)新

項(xiàng)目名稱:基于傳承創(chuàng)新思路下的當(dāng)代紫砂壺設(shè)計(jì)研究。2019年大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目,項(xiàng)目號(hào):201911463020Z。

在漫長(zhǎng)的紫砂壺歷史中,清代“曼生壺”一直是歷代學(xué)者研究的主要對(duì)象之一。“曼生壺”的出現(xiàn)給紫砂壺的文化內(nèi)涵和清中期略顯沉悶的紫砂界帶來(lái)了一縷清雅之風(fēng),文人雅士以詩(shī)文、書(shū)畫(huà)刻于紫砂器的表面作為裝飾,由此蔚然成風(fēng),留下佳作無(wú)數(shù)。

1 ?“曼生壺”的起源

那么何為“曼生壺”呢?“曼生壺”是指清朝嘉慶年間流傳下來(lái)的、壺底的印章用“阿曼陀室”、壺把或壺蓋內(nèi)有“彭年”或“鳳年”印款的紫砂壺。清中期嘉慶年間,時(shí)任常州府溧陽(yáng)縣縣令的陳鴻壽,酷愛(ài)紫砂壺,加上其在詩(shī)、書(shū)、畫(huà)、印等方面的較高造詣,自己設(shè)計(jì)壺型并與宜興丁山制壺名匠楊彭年、楊鳳年兄妹合作,制作出一批造型簡(jiǎn)潔、品味獨(dú)特的紫砂壺,并親自書(shū)銘文,配以精美的詩(shī)句和構(gòu)圖巧妙的圖案,以其功力深厚的金石篆刻技巧雕刻在壺上,從而形成了獨(dú)具文人韻味的“曼生壺”。

陳鴻壽(1 768-1 822),字子恭,號(hào)曼生、種榆道人,錢(qián)塘(今浙江杭州)人,西泠八家之一。工詩(shī)文、書(shū)畫(huà),精篆刻,據(jù)清嘉慶十八年《溧陽(yáng)縣志·溧陽(yáng)縣知縣》載:“陳鴻壽,字曼生,浙江錢(qián)塘人,嘉慶辛酉拔貢,十六年三月十九日到任。”清代,溧陽(yáng)和宜興同屬常州府,且相互為鄰,宜興的丁山鎮(zhèn)是宜興紫砂壺的主產(chǎn)地,這里的人們大都農(nóng)忙種田,農(nóng)閑制壺。陳曼生在公余之暇,因?yàn)橄埠米仙捌鳎Y(jié)識(shí)了楊彭年和楊鳳年兄妹倆,并對(duì)楊氏兄妹的制壺技藝大加賞識(shí),并由此開(kāi)啟了文人與工匠的合作之旅,給后世留下了一筆寶貴的紫砂文化遺產(chǎn)。那么,“曼生壺”為什么有這么大的魅力,讓后世愛(ài)壺之士如此流連忘返?下面就此作一分析。

2 ?“曼生壺”的造型特色

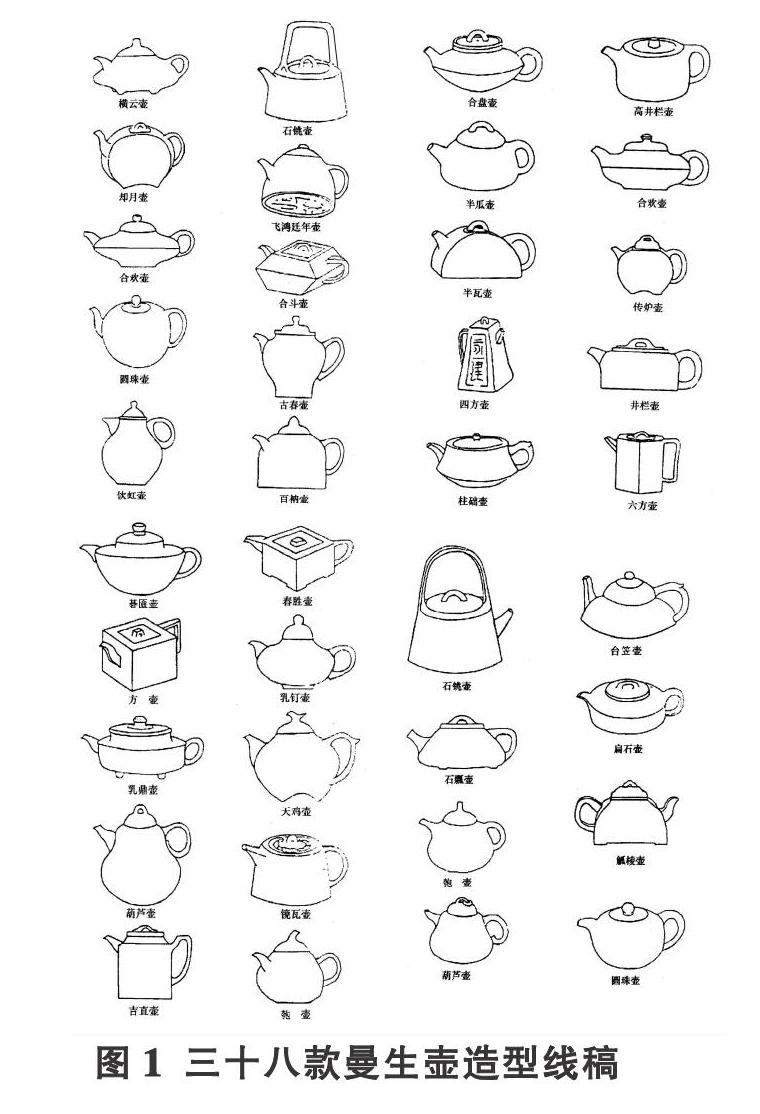

為了把自己對(duì)人生和茶文化的感悟,以詩(shī)、書(shū)、畫(huà)、印等形式系統(tǒng)地體現(xiàn)在紫砂壺壺體上,陳曼生設(shè)計(jì)的紫砂壺造型多以造型簡(jiǎn)潔的光器為主。所以,后世流傳“曼生十八式”,實(shí)際上是對(duì)陳曼生所設(shè)計(jì)壺型的總結(jié),“曼生壺”到底有多少款,到底有多少存世量,是一個(gè)未知數(shù)。后人將1813年陳曼生與汪鴻等合繪的壺式底本《陶冶性靈》中的二十個(gè)壺形,加上美國(guó)舊金山藝術(shù)館館長(zhǎng)、世界著名的吉祥花邊及唐卡專家、紫砂研究收藏專家謝瑞華女士(號(hào)琴軒)提供的十八式壺形,與民國(guó)二十六年李景康、賓虹先生合著的《陽(yáng)羨砂壺圖考》中曼生的傳器及傳世的二十二條銘文相對(duì)照后,發(fā)現(xiàn)壺銘與壺名基本相同的共十六式,如果將這三份資料中各不相同的壺型集在一起,就有了三十八個(gè)曼生壺造型了(見(jiàn)圖1)。

總結(jié)起來(lái),這三十八式壺的造型主要有以下幾個(gè)特點(diǎn):首先,壺的造型是以表面光潔的幾何形光器和方形光器為主,無(wú)花器和筋囊器,即使有取形于自然界的造型,也是以表面光潔的物品為主,且取其意,而非形,如“葫蘆壺”、“井欄壺”、“半瓜壺”、“卻月壺”等。

其次,壺身的造型除了功能性必須具備的壺嘴、壺蓋、壺鈕、壺把、壺底,沒(méi)有任何多余的裝飾性造型。為后期的以詩(shī)、書(shū)、畫(huà)、印為主的壺身裝飾,給文人的二次創(chuàng)作留下了很大的發(fā)揮空間。因此,文人的書(shū)畫(huà)因壺而生、因壺而傳,名氣大的詩(shī)、書(shū)、畫(huà)文人,常常其為壺而作的詩(shī)、書(shū)、畫(huà)作品蓋過(guò)了壺型本身的價(jià)值。所以,我們后人在對(duì)“曼生壺”的研究,更多地關(guān)注壺身所攜刻的詩(shī)、書(shū)、畫(huà),關(guān)注其給后世留下的人文信息,而壺型則成了文人詩(shī)書(shū)畫(huà)的載體。

第三,壺的造型在視覺(jué)上給人一種意猶未盡的感覺(jué),這是“曼生壺”造型的最大妙處之一。“曼生壺”的造型,由于壺身大量的留白給觀賞者留下了一種意猶未盡的感覺(jué),后期加上文人的詩(shī)、書(shū)、畫(huà)在壺身上的裝飾,尤其是迎合壺的造型和茶文化的詩(shī)書(shū)畫(huà),再加上金石名家陳曼生的精湛雕刻工藝,整個(gè)壺立刻顯得別具一格、雅趣十足,令人回味無(wú)窮,終成為傳世佳品。所以,“曼生壺”的原始設(shè)計(jì)沖動(dòng),就是陳曼生想為自己擅長(zhǎng)的詩(shī)、書(shū)、畫(huà)、印找到一個(gè)新的展示載體,這就使“曼生壺”的造型和之前的紫砂壺造型有了實(shí)質(zhì)性的區(qū)別。

3 ?“曼生壺”的藝術(shù)特色

“曼生壺”的出現(xiàn)讓文人找到了一個(gè)新的藝術(shù)表現(xiàn)形式,也讓紫砂壺?zé)òl(fā)出新的人文氣息,使紫砂壺由一個(gè)實(shí)用的茶具演變成茶文化傳承的雅器,一時(shí)成為文人雅士爭(zhēng)相擁有的雅器之一,文人們可以在創(chuàng)作之余邊喝茶、邊欣賞壺身上所刻的詩(shī)文和書(shū)畫(huà),何其雅致。若是壺身再由印石高手鐫刻名士的字畫(huà),加上制壺名工的印款,則壺價(jià)倍增,成為世人夢(mèng)寐以求的文化寶器。所以,詩(shī)文、書(shū)畫(huà)依壺而傳世,壺隨詩(shī)文、書(shū)畫(huà)作者的名氣而增值,由“曼生壺”開(kāi)始,其藝術(shù)特色主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn):

首先是壺的命名別具一格,不僅體現(xiàn)每把壺的特色,而且越品越有味,趣意盎然,壺名和壺身相得益彰,很多壺名流傳至今,令人稱絕。其次,寫(xiě)飲茶文化的詩(shī)詞、佳句數(shù)量增多,對(duì)茶文化的詩(shī)詞創(chuàng)作起到了促進(jìn)作用。如“石瓢壺”的壺銘:“不肥而堅(jiān),是以永年”;“笠蔭壺”(也稱“臺(tái)笠壺”)的壺銘:“笠蔭喝,茶去渴,是二是一,我佛無(wú)說(shuō)”;“乳鼎壺”(也稱“乳釘壺”)的壺銘:“水味甘,茶味苦,養(yǎng)生方,勝鐘乳”,還有“乳泉霏雪,沁我吟頰”;“葫蘆壺”的壺銘:“為惠施,為張蒼,去滿腹,無(wú)湖江”等等。詩(shī)隨壺形而作,趣味盎然。第三,為了把文人的書(shū)畫(huà)能夠完美地刻到壺身上,書(shū)畫(huà)家對(duì)其作品構(gòu)圖做了相應(yīng)的改進(jìn),形成了獨(dú)有的構(gòu)圖形式,且隨壺型變化而變化,從而對(duì)書(shū)畫(huà)的構(gòu)圖創(chuàng)新起到了促進(jìn)作用;無(wú)論是詩(shī)文還是圖畫(huà),常常都是寫(xiě)刻在壺的腹部或肩部,不少是滿肩、滿腹,占據(jù)空間較大,非常顯眼,特色很是彰顯。第四,由于陳曼生倡導(dǎo)“詩(shī)文書(shū)畫(huà),不必十分到家”,但必須要見(jiàn)“天趣”,他把這一藝術(shù)主張付諸紫砂陶藝,主張制壺創(chuàng)新,以文人特有的審美取向,將傳統(tǒng)的紫砂壺升華為融合造型藝術(shù)、詩(shī)書(shū)畫(huà)、雕刻藝術(shù)等多種文化元素的藝術(shù)綜合載體,可以說(shuō)是開(kāi)拓了一個(gè)新的藝術(shù)表現(xiàn)形式,令后人嘆為觀止,從此躋身于藝術(shù)精品之列。

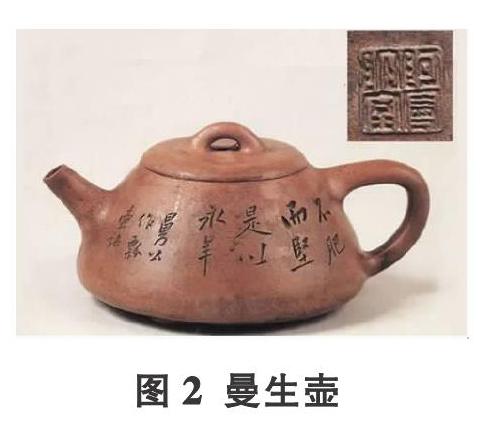

我們以“曼生壺”中最經(jīng)典的壺型“石瓢壺”為例,來(lái)分析“曼生壺”的藝術(shù)特色(見(jiàn)圖2),近代書(shū)畫(huà)家唐云先生收藏的“曼生石瓢壺”,該壺的設(shè)計(jì)成型源于陳曼生在古玩市場(chǎng)一乞丐處,偶得底部有“元人邵氏定制瓢器”款的有柄石制瓢器,遂以之為基礎(chǔ),加上蓋子和壺流,形成“瓢壺”雛形,后經(jīng)反復(fù)修改成為紫砂壺中經(jīng)典壺型之一的“石瓢壺”。并親自雕刻銘文“不肥而堅(jiān),是以永年,曼生作瓢壺銘”。因成型于石質(zhì)瓢器,后人稱之為“石瓢壺”,該器型以穩(wěn)定的三角形為基礎(chǔ),創(chuàng)意源自石質(zhì)瓢器,造型“不肥而堅(jiān)”,成為流傳至今的經(jīng)典紫砂壺型之一。后世藝人在此基礎(chǔ)上不斷改進(jìn)創(chuàng)新,形成各具風(fēng)格的“石瓢壺”流傳于世,最具盛名如“景洲石瓢壺”、“漢棠石瓢壺”等等傳承與創(chuàng)新并舉的佳作,把“曼生壺”所承載的“曼生創(chuàng)新文化”發(fā)揮得淋漓盡致。

4 ?“曼生壺”創(chuàng)作過(guò)程中創(chuàng)意與技藝的關(guān)系

“曼生壺”的創(chuàng)作打破了紫砂壺創(chuàng)作由制壺藝人從創(chuàng)意設(shè)計(jì)到采石、選料、練泥到制作集一身的歷史,是紫砂壺歷史上第一次開(kāi)啟了設(shè)計(jì)和制作分工協(xié)作的模式,也是紫砂壺創(chuàng)作史上創(chuàng)意和技藝分工協(xié)作最成功的一次。

首先,由于陳鴻壽作為溧陽(yáng)縣令和以書(shū)畫(huà)、篆刻見(jiàn)長(zhǎng)的“西泠八家”之一的特殊地位,決定了他在壺型設(shè)計(jì)中的絕對(duì)權(quán)威地位,使他的創(chuàng)意設(shè)計(jì)思想得以有效地貫徹,這是前人所無(wú)法達(dá)到的。清道光年間,書(shū)畫(huà)鑒定名家彭蘊(yùn)燦(字朗峰,蘇州長(zhǎng)洲人)所著的《耕硯田齋筆記》中有這樣的記載:“宜興素產(chǎn)砂壺,曼生做宰是邑,公余之暇,辨別砂質(zhì),創(chuàng)制新樣,并自制銘鐫句,人稱‘曼生壺。”從一個(gè)側(cè)面說(shuō)明了這一點(diǎn)。其次,我們來(lái)看和陳鴻壽合作的紫砂藝人楊彭年、楊鳳年兄妹。楊彭年,字二泉,號(hào)大鵬,清乾隆至嘉慶年間宜興紫砂名藝人。《耕硯田齋筆記》中也有記載:“乾隆時(shí)期制壺多用模銜造,其法簡(jiǎn)易,大彬手捏遺法已少傳人。彭年善制砂壺,始復(fù)捏造之法,雖隨意制成,自有天然風(fēng)致。”這就是陳鴻壽和楊彭年合作的原因,楊彭年繼承、恢復(fù)了龔春、時(shí)大彬的全手工制壺技法,同時(shí)有所創(chuàng)新,并且技法嫻熟、得心應(yīng)手、巧奪天工,為陳鴻壽的創(chuàng)意提供了可實(shí)物制造的技藝基礎(chǔ)。第三,二者的合作模式也是前無(wú)古人的。陳曼生在縣衙內(nèi)另辟一室,把楊彭年、楊鳳年兄妹請(qǐng)來(lái),共同成立類似于當(dāng)今的工作室“阿曼陀室”。陳曼生負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),楊彭年、楊鳳年兄妹及其他制壺藝人負(fù)責(zé)制壺,其合作制作的壺在壺底中央鈐蓋陶人印記的部位蓋上“阿曼陀室”的印,把制陶人的印章移在壺蓋里或壺把下腹部,形成了曼生壺獨(dú)有的印記,為后世設(shè)計(jì)者和制作者的有效合作提供了一個(gè)途徑。

從“曼生壺”的創(chuàng)作,我們可以看到要把文人與眾不同的創(chuàng)意變成實(shí)物,其合作者的藝術(shù)修養(yǎng)和制壺技藝必然要非凡,不僅能領(lǐng)悟設(shè)計(jì)者的設(shè)計(jì)思想,而且能根據(jù)創(chuàng)意者所設(shè)計(jì)的壺型,不斷改進(jìn)、創(chuàng)新制作技藝和工具,這樣才能給后世留下寶貴的器物文化遺產(chǎn)。

5 ?“曼生壺”創(chuàng)作理念對(duì)當(dāng)代紫砂壺創(chuàng)作的啟迪

從上述分析,我們可以把“曼生壺”的創(chuàng)作理念對(duì)當(dāng)代紫砂壺創(chuàng)作啟迪歸為以下幾點(diǎn):

首先,“曼生壺”的創(chuàng)作源于文人對(duì)于文化新載體的渴望,以及自身豐富的想象力和獨(dú)特的審美,并充分汲取和歸納生活元素融入其創(chuàng)作中,充分體現(xiàn)了“藝術(shù)來(lái)源生活又高于生活”的藝術(shù)創(chuàng)作內(nèi)涵,因而壺型豐富多彩、造型比例優(yōu)美,為后世紫砂壺壺型創(chuàng)作的多元化打下了基礎(chǔ)。

其次,以詩(shī)、書(shū)、畫(huà)、印作為紫砂壺壺身的裝飾手段,雖然在明末清初就已經(jīng)存在,但那時(shí)只是文人墨客或制壺藝人因壺商需求偶爾為之,并沒(méi)有形成風(fēng)格和影響力,技藝也沒(méi)有成熟。而“曼生壺”的出現(xiàn)開(kāi)啟了文人參與壺形設(shè)計(jì),且所提詩(shī)詞、所畫(huà)圖畫(huà)皆為壺型設(shè)計(jì)而作,既豐富了壺文化,又豐富了茶文化,為當(dāng)代紫砂壺設(shè)計(jì)與制作日漸分工明顯,書(shū)畫(huà)名人、陶藝名人、專業(yè)設(shè)計(jì)師參與紫砂壺設(shè)計(jì)打下了基礎(chǔ),并影響了一代又一代文人。

第三,隨著現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)的發(fā)展,紫砂壺的制作技藝除了傳統(tǒng)的全手工和半手工制壺技藝外,為了適應(yīng)廣闊的消費(fèi)市場(chǎng),還融入了大量現(xiàn)代科技的成分,其中最為突出的就是機(jī)制壺和灌漿壺的誕生,產(chǎn)量上去了,但由“曼生壺”而誕生的那種文化創(chuàng)新精神卻削弱了。雖然批量化的紫砂壺的出現(xiàn)是現(xiàn)代科技提高紫砂壺產(chǎn)量的技術(shù)改革手段之一,但是由于加工工藝的局限,能生產(chǎn)的壺型有限,提高了部分壺型的產(chǎn)量,卻羈絆了紫砂壺的藝術(shù)創(chuàng)新步伐。

6 ?結(jié) ?論

如今,伴隨著中國(guó)改革開(kāi)放四十年所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)突飛猛進(jìn),收藏?zé)岬呐d起,紫砂藝術(shù)的發(fā)展迎來(lái)空前的發(fā)展。以顧景舟大師為代表的現(xiàn)代紫砂大師和紫砂藝人把紫砂藝術(shù)推到了一個(gè)新的高度。“曼生壺”用它彌久如新的堅(jiān)強(qiáng)生命力向世人證明,創(chuàng)新是器物保持生命力的原始動(dòng)力。器物的形式與文化創(chuàng)新與技藝創(chuàng)新是相輔相成的,不同時(shí)代的同一器物,不僅能體現(xiàn)出當(dāng)時(shí)的時(shí)代精神和文化,同時(shí)也是相應(yīng)的制作技藝的體現(xiàn)。當(dāng)今,隨著信息化、智能化時(shí)代的到來(lái),社會(huì)分工越來(lái)越精細(xì),計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和輔助制作的應(yīng)用,多元化的紫砂壺設(shè)計(jì)不斷挑戰(zhàn)紫砂壺制壺的傳統(tǒng)技藝,現(xiàn)代科技帶來(lái)新的制壺技藝和工具,現(xiàn)代藝術(shù)和設(shè)計(jì)的創(chuàng)作思想不斷涌現(xiàn),這一切在不斷潛移默化地影響紫砂壺的創(chuàng)新和發(fā)展。

創(chuàng)新是人類永恒的需求,是人類文明進(jìn)步的前提,紫砂壺設(shè)計(jì)創(chuàng)新和壺藝創(chuàng)新亦如此。我們應(yīng)當(dāng)傳承紫砂壺壺藝,但無(wú)論怎么傳承都離不開(kāi)創(chuàng)新,保守的藝術(shù)終將被淘汰,與時(shí)俱進(jìn)的藝術(shù)才能永恒。

參 考 文 獻(xiàn)

[1]陸蕾,朱云峰.傳承·發(fā)展·創(chuàng)新[J].美術(shù)與設(shè)計(jì),2015(2):142-143.

[2]韋鐘云.曼生壺造型對(duì)紫砂創(chuàng)作的啟迪[J].中國(guó)陶瓷工業(yè),2009,16(6):57.

[3]駱彥卿,帥茨平.中國(guó)紫砂壺圖鑒[M].北京:中國(guó)商業(yè)出版社.2000.

[4]韓其樓.紫砂全書(shū)[M].福州:福建美術(shù)出版社.2004.

[5]劉汝醴,吳山.宜興紫砂文化史[M].杭州:浙江攝影出版社.2000.

[6]李硯祖.造物之美[M].北京:中國(guó)人民大學(xué)出版社.2000.

[7]余繼明.中國(guó)紫砂壺圖鑒[M].杭州:浙江大學(xué)出版社.2001.

The Study on The Enlightenment of Mansheng Pots

Creation Idea to Contemporary Purple Sand Pots Creation

Jiang Xiaoli,Cao Meng,Huang Shuainan,Jiang Menglu,Li Lan,Lu Jingtong

(Jiangsu university of technology, Changzhou213000)

Abstract ?Based on pictures in ancient literature and existing Mansheng Pot Works in Museum, the article systematically analyses its origin、its model characteristic and the art traits of it, especially the relationship between creativity and skills in the process of the creation of Mansheng Pot. Then the article sums up creative concept of the Mansheng Pot. This provides the innovative basis and ideas of theory and practice for todays Creation of Purple Clay Pot, thus giving a instructive idea for the prosperity of todays Purple Sand cuture.

Key words ?Mansheng Pot;creative concept;todays Purple Clay Pot;design innovation; technological innovation