基于系統視角的城市醫療系統地震韌性評估方法研究

費智濤 郭小東 劉朝峰 馬嘉

摘要:梳理了系統論、復雜性科學以及復雜城市系統理論脈絡,對比分析了一般系統論、復雜系統理論下的韌性框架內容,總結了基于網絡的復雜性系統視角下的評估指標。在系統分解的基礎上,確定基于網絡化系統和韌性特征的5項指標,并使用ArcGIS平臺、Python語言實現指標數據量化計算,以北京市六環路內189個街道(辦事處)為研究區,對其醫療系統進行韌性評估,結果顯示:研究區內街道韌性呈現圈層式衰減的空間分布模式;按區(縣)對醫療系統的地震韌性匯總表明,東、西城區醫院密度分別為1.41和1.25個/km2,遠高于其他區(縣),應合理配置醫療資源空間,促進城鄉醫療公平。

關鍵詞:地震韌性;韌性評估與指標;醫療系統韌性

0 引言

19世紀70年代,Holling(1973)首次在其《生態系統韌性和穩定性》中提出韌性概念,從此,韌性作為一種隱喻和視角被重視并不斷發展(Pickett et al,2004)。目前,除了生態學(Roggema,2014)、地理學(李艷等,2019),在城鄉規劃研究的多個領域也引入了這一理念(張惠璇等,2017;郝凌佳等,2015,劉堃等,2012)。城市韌性尤其是韌性本身概念的內涵與外延之寬泛(Ajibade,2017),為解決未知不確定性擾動對城市的影響、制定前瞻性政策與策略(Adriana et al,2018)提供了多重路徑與選擇(托馬斯·J·坎帕內拉等,2015)。城市的韌性概念最早由防災領域引入,以各類災害影響下的韌性為主題(楊敏行等,2016;黃曉軍,黃馨,2015),其中地震災害韌性主要關注城市在地震影響下的系統能力變化,以城市醫療系統為例,其不僅要在正常時期承擔醫療保健的功能,在震后維持其功能的連續性也同樣重要,為此有必要對規劃中設定的具有應急能力的醫院進行韌性的評估。

在國際學術界,Cutter(2016)總結了27個韌性評估框架與方法,強調關注韌性過程和結果的關系;Bruneau等(2003)、Cimellaro等(2010,2016)和Kammouh等(2017)從地震災害影響出發先后提出了韌性評估的框架、指標與量化方式。近年來,國內更多的研究體現在設施結構韌性(盧嘉茗等,2019)、基礎設施系統韌性(李倩等,2019;石振武等,2019)和震后社會經濟韌性(周侃等,2019)等方面,關于醫療系統地震韌性的研究較少(尚慶學等,2019),多為醫院單體的韌性評估,缺少城市尺度下醫療系統的地震韌性評估研究。

面對城市的復雜性,本文通過梳理系統論、復雜性科學和復雜城市系統理論的發展歷程,提出基于復雜系統視角和韌性特征的城市醫療系統地震韌性評估框架,凸顯醫療服務在空間運行方面的重要性。另外,使用街道(辦事處)為基本單元呈現評估結果,試圖將地震韌性作為一種客觀評估要素嵌入城市防災規劃。

1 系統視角下城市韌性指標梳理

1.1 系統論、復雜性科學到復雜城市系統理論

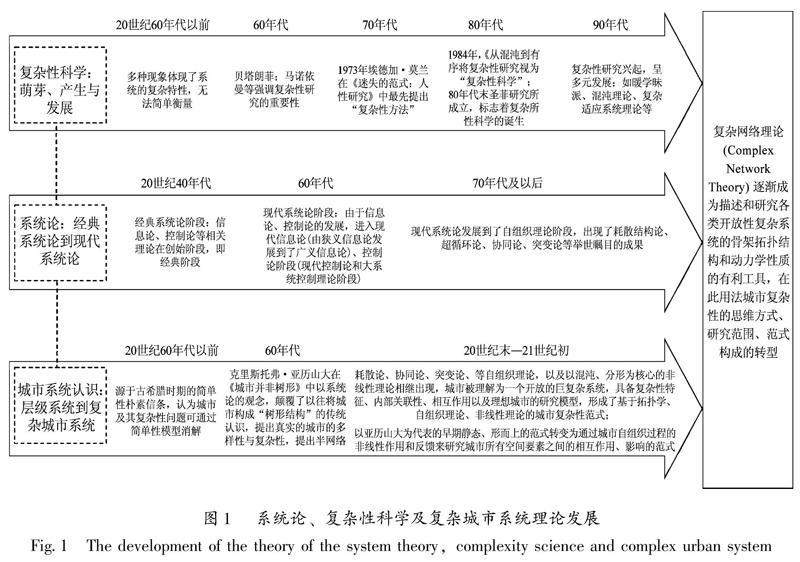

系統論誕生于20世紀40年代,最早由美籍奧地利學者Bertalanffy提出,也被稱為一般系統論。簡言之,一般系統論是研究和推導一般適用于“系統”的各種原理的科學,經歷經典系統論、現代系統論2個發展階段(常紹舜,2011)。20世紀六七十年代,美籍匈牙利數學家Von neumann、法國當代思想家Edgar Moran等闡釋了復雜性的重要與“復雜性方法”(向成軍,2019)。20世紀80年代,圣菲研究所的建立標志著“復雜性科學”的誕生(武杰等,2016),為之后的各類復雜性研究(如混沌理論、復雜適應性系統等)提供了基礎(向成軍,2019)。

復雜城市系統理論依托系統論、復雜性理論發展,簡·雅各布斯(2005)、克里斯托弗·亞歷山大(1985)強調了城市的高度復雜性,后者提出的“準網絡”(Semi-lattice)結構,體現了不同子系統之間的重疊關系。基于以上基礎,Salingaros(1998)融合分形、混沌等理論,更加關注系統節點(Node)和模塊(Moudle)之間關系,促進了研究范式的轉型(肖彥,孫暉,2013)(圖1)。復雜的城市系統具備的動態演化特征,體現了自下而上的系統變化方式,更加考慮了系統網絡要素與模塊之間的關系,與一般系統論中自上而下的層級系統劃分方式具有本質區別。當然,復雜性城市系統理論并不是要否定這種方式。

1.2 基于一般系統認識的韌性框架指標

傳統城市研究領域關于系統的認識源于一般系統論,城市系統被定義為相互作用元素或客體構成的有機整體(邁克爾·巴蒂,2019),雖然系統可由層次化的要素構成,但并不是封閉的、秩序化層級體系。倪曉璐和黎興強(2019)認為韌性城市評價體系可基于城市基本構成要素、城市韌性的特征和韌性階段過程3個出發點構建,如BRIC框架、PEOPLES框架等。雖然明確的層級化分類為指標量化計算提供便捷,但也造成難以構建指標之間關聯的問題,因此研究人員采用指標函數關系或相互關系矩陣等方式表征指標之間的相關性(表1)。面對城市系統具備的自組織、演化等復雜特征,韌性評估需要在系統層面更多地考慮這種相關性,更加體現韌性的特征。

1.3 基于復雜系統構成的韌性框架指標

學術界對城市系統的認識經歷了均衡穩態到復雜演化的演變,復雜適應性系統理論是城市韌性過程的最新認識(仇保興,2018),基于此構建的韌性框架體現了城市的動態性、演化性和自組織等特征,越來越多的學者將城市韌性置于復雜適應性系統之上開展研究(Cumming,2011;Davies,2015;Sharifi,Yamagata,2016)。

復雜網絡理論為城市復雜系統研究提供了新的思路與方法,韌性評估框架可利用各種城市復雜網絡模型加以描述和計算(Cumming,2011)。復雜網絡理論將城市中的要素視為節點(模塊),通過網絡連接和要素流體現城市的自組織。Salingaros(1998)認為節點、模塊之間的連接關系正是導致系統呈現自發與涌現性特征的關鍵,可以使用網絡算法計算并體現在韌性指標上。彭翀等(2019)、Aydin等(2018)基于Python與ArcGIS平臺構建城市系統網絡模型計算韌性指標,前者使用網絡效率、平均獨立路徑數量等指標反映城市群網絡的快速性與多樣性等韌性特征;后者則使用中間中心性、網絡效率,對加德滿都在地震影響下重要設施節點的健壯性做出評估。網絡化的系統評估框架并沒有摒棄層級化的系統分類,而是它的延續與發展,表2從指標特點、內容、形式和計算4個方面對比了2種系統的韌性指標。不少學者也認為復雜系統下的韌性框架在研究系統的演化路徑與結構方面具有優勢(Aydin et al,2018;田達睿,2019),但簡化的韌性框架更具操作性(Serre et al,2018;Fresco,Timm,2016)。

2 基于系統視角的城市地震韌性指標框架構建2.1 地震韌性概念的界定與系統分解

韌性的概念較為寬泛,這導致韌性評估很難找到唯一的方法在各層次、各尺度的場景中使用。為構建合乎本研究需求的韌性框架,首先需要對韌性的研究對象,即所研究的城市系統做出限定。本文將地震韌性視為一種階段性過程,包括震前的準備、震時的響應與震后的恢復3個階段。其中,所有為地震所做的準備(包括震害防御、吸收和各種為震后恢復所做的日常準備)都集中在震前。韌性能力是一種過程性能力,在震前表現為系統是否足夠健壯,因此,要更加關注承災體本身而非災害,評估震前所具備的防災減災能力是本文研究的重點。在此基礎上,選取為城市應急搶險救援、避險避難等提供應急服務的設施作為研究對象,包括應急指揮、應急醫療、消防搶險物資儲備和避難安置等,其中應急醫療承擔著震后急救、手術等重要功能,對于保障人的生命健康安全十分重要。此外,應急醫院一般按其等級、服務能力來劃分服務半徑,具有空間研究的價值。

本文以應急服務設施中的醫療設施子系統為地震韌性評估框架構建的目標系統,其中醫院選取具備較高應急救援能力的綜合性醫院,從網絡的視角,著重分析城市應急醫療設施的空間聯系。地震災害將作為一種場景要素被納入研究,醫院、城市道路等設施在地震場景下功能的下降體現在醫院建筑、功能受損和城市道路破壞、障礙物阻礙道路等方面,會影響災后醫療服務的水平與空間服務能力,導致災后醫療系統地震韌性的下降。本文以北京市六環路內的區域為研究范圍,基于可行性、數據可得性、真實性原則構建地震韌性評估框架與指標,并將計算結果反映在城市的基層行政管理單元——街道(辦事處)。

2.2 研究數據

本文研究數據來源于統計數據和網絡開源數據。其中醫療設施點數據使用Python網絡爬蟲爬取,包含名稱、性質、等級和地址信息等屬性共2 953條,經過篩選、處理,最終保留等級為三級的醫院。為了計算應急醫療系統的空間聯系,爬取研究范圍內城市道路路段25.4萬條,包含長度、等級、速度和位置等屬性,并去除空值、輔路、立交橋、胡同斜街等類別,轉化為道路單線。根據《北京市交通運行分析報告(2015年)》? 北京交通發展研究中心.2016.北京市交通運行分析報告(2015).,本文采用早、晚高峰與非高峰時間的平均速度作為道路速度,見表3,計算設施點與需求點的通行情況。對于應急醫療服務的需求點,

雖然類型多樣,但基于方便計算考慮,使用居住區作為應急醫療服務的需求點,通過高德地圖API爬取研究范圍內居住區3 220個,屬性包括名稱、位置、規模等。

2.3 指標構建與選取

本文研究的目標是基于復雜系統視角構建地震場景下的應急醫療系統韌性框架。評估指標考慮節點(模塊)和節點之間的聯系程度,以反映城市應急醫療系統韌性的特征。基于城市韌性的健壯性、冗余性、多樣性和快速性特征構建地震韌性評估框架,指標計算結果將反應在街道單元中,體現街道的地震韌性能力。

2.3.1 健壯性

城市醫療系統網絡的健壯性不僅體現在醫院本身的抗震能力、醫療水平等方面,其在城市中的空間活動同樣重要。本文使用度數中心性來體現空間性運作,醫院的度數中心性越高,表明該醫院在整體網絡中處于較為重要的地位,對于附近的需求點(居住區)而言十分重要。

式中:CRD(ni)為度數中心度;d(ni)為與某一節點直接相連的節點數;N為網絡規模。

2.3.2 冗余性

冗余性被認為是系統運行中某些功能的重疊,對應急醫療而言,醫院配套設施的冗余性配置有效增加了醫院的抗震冗余性,使醫院在面臨災害時功能不至于中斷。醫療系統的空間冗余則體現在設施的服務范圍在空間上的重疊:

式中:Redi,j為醫療服務設施系統i在研究j單元的空間冗余度;Nb(r)為醫療系統i服務區在j單元內的數量。

2.3.3 多樣性

多樣性概念來源于生態學,生態系統中的物種多樣性越強,系統就具備越強的抗干擾能力。仇保興(2018)認為,多樣化的城市系統布局應是“分布式”的,對于城市的應急服務設施來說,去中心化的空間配置除了具有更強的災害適應性,對整個城市系統的快速反應也起到了促進作用。雖然醫院本身準備措施的多樣、抗震措施的多樣有助于醫院在震時表現得更加穩健,但整個醫療服務系統給使用者提供的多樣性選擇更加重要。因此,本文使用選擇多樣性、轉運多樣性2個指標描述醫療系統地震韌性的多樣性。

(1)選擇多樣性

選擇多樣性可反映子系統服務對于使用者在可接受范圍內的多樣考慮。使用需求者(居住區)的可選目的點數量來表征醫療系統的選擇多樣性:

式中:Cij為應急醫療服務設施系統i在研究單元j的選擇多樣性;n為j單元中包含的需求者(居住區)數量;cij為第n個需求者(居住區)可選目標設施數量。

(2)轉運多樣性

在震后應急救援活動中,除了存在需求者直接到達符合要求的救援目的地的情況外,還存在因第一目的地本身服務能力、損毀情況等的限制,進行二次轉移的可能性,本文采用轉移多樣性進行描述:

式中:Tij為某服務設施系統i在研究單元j的轉運多樣性;n為j單元中包含的需求者(居住區)數量;tij為第n個需求者(居住區)通過可選目標設施,在可接受轉移成本范圍內可達的設施點數量。

2.3.4 快速性

快速性可以表征現有設施系統在受到不確定性擾動影響后,采取策略與救援恢復活動回到災前甚至高于災前水平的能力。本文主要關注醫療設施進行醫療活動的速度,即傷員轉運、醫療救護等。地震可能導致道路、橋梁破壞,道路兩側的墜落物也可能導致震后道路通行能力降低。因此,震后城市道路空間運行中會存在不同類型與級別的阻抗,導致了不同道路上可達性的差異,而可達性反應了快速性的韌性特征,可用時間來量化表征。可達性的計算模型有很多,本文采用空間阻隔模型來計算時間可達性:

式中:Hij為某個設施點的平均時間可達性;n為設施點OD個數;i為起始點編號;j為終點編號;dij為第i個設施點到第j個終點的最短路徑時間。對于指標計算結果采用離差標準化方法統一數據量綱,使用熵權法對每個研究對象街道單元的指標進行計算并確定指標權重。

3 北京市六環路以內城區醫療系統地震韌性評估3.1 研究區簡介

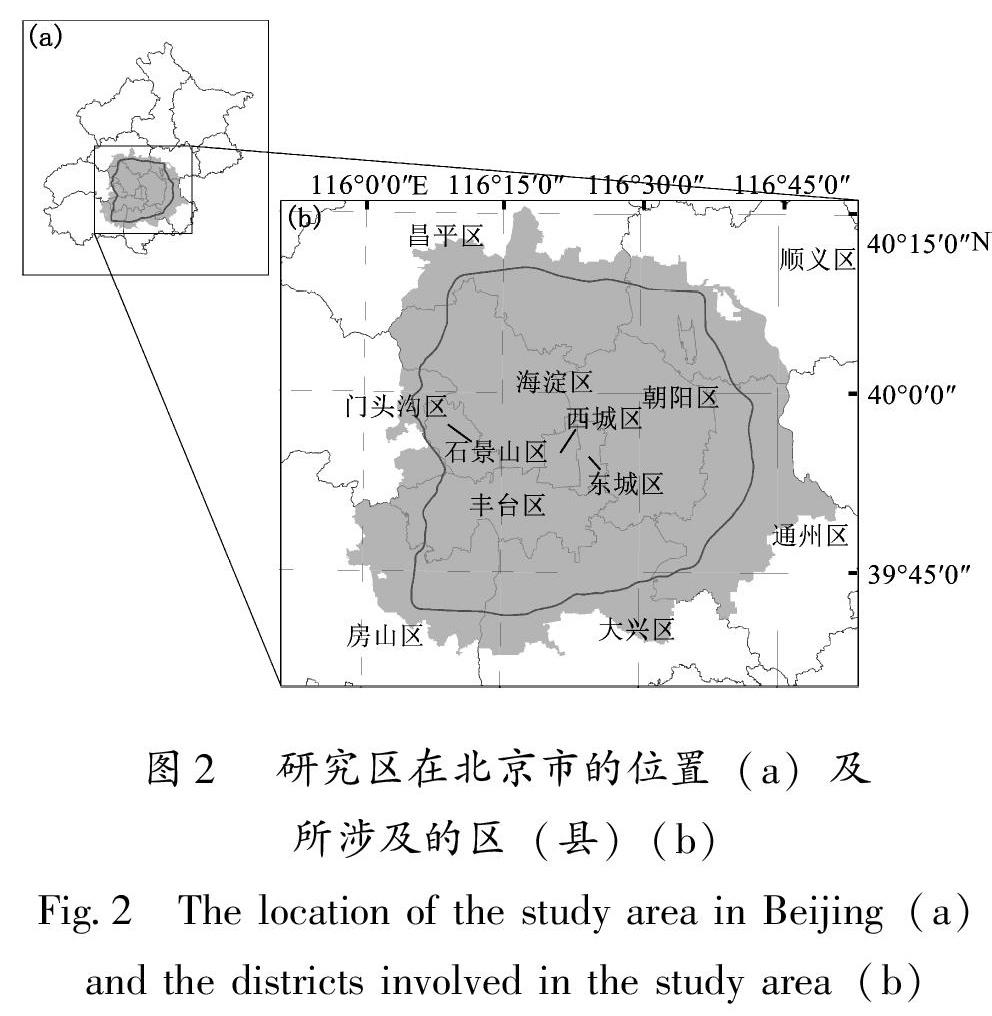

北京作為我國首都,對其開展地震韌性研究尤為迫切。鑒于北京市建成區絕大部分位于六環路范圍內,本文選取北京市六環路以內及其穿越的區縣、街道為研究范圍,除包括城六區(東城區、西城區、朝陽區、海淀區、豐臺區、石景山區)外,還涵蓋門頭溝區、昌平區、通州區、房山區、順義區和大興區等局部地區,總計189個街道,如圖2所示。

3.2 醫療系統地震韌性指標計算

3.2.1 健壯性

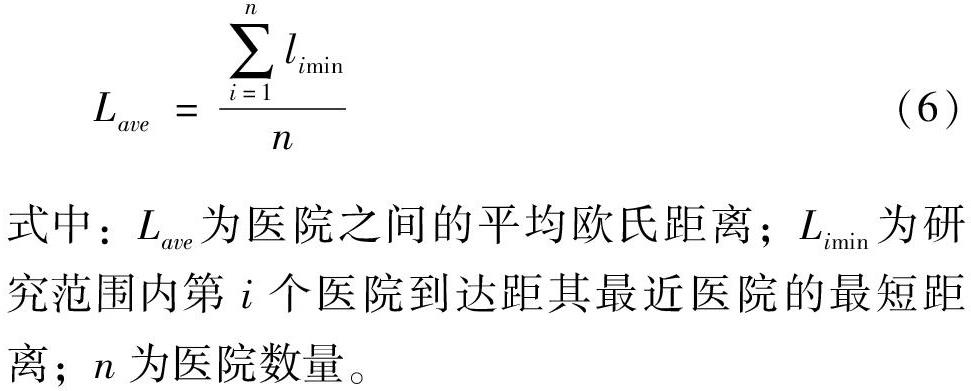

計算設施子系統的空間健壯性,首先需要構建評估網絡。不同醫院之間存在急診分診、患者轉運等活動,可通過這些關系構建醫院之間的聯系。除空間聯系外,醫院單體本身的健壯性同樣重要,體現在建筑抗震性能、醫護人員數量和床位數等方面,但由于數據限制,本文采用平均距離構建醫院之間的聯系:

式中:Lave為醫院之間的平均歐氏距離;Limin為研究范圍內第i個醫院到達距其最近醫院的最短距離;n為醫院數量。

根據式(6)計算得出研究區醫院之間平均距離為592.45 m(圖3)。選取每個醫院平均半徑內存在的其它醫院與該醫院構建聯系并形成網絡模型,由于研究區內醫院的空間分布并不均勻,

因此會形成局部聯系網絡。使用式(1)計算中心性,并反映為189個街(區)的健壯性等級(圖4a)。研究區街(區)健壯性呈現中心高、四周低的“輻射狀”空間分布模式,健壯性等級為5的街(區)在四環內占66.2%,五環內占44.3%。3.2.2 冗余性

醫療系統的冗余度考慮設施點為周邊需求者提供的冗余選擇。每一個醫院的服務半徑都考慮了醫院在空間路徑上的運作,據已有研究統計,國際上醫療救援時間為8~10 min,而2005年北京市總體120急救反應時間中位數為16.5 min,呼叫反應時間在5 min內的僅占2.28%,而30 min以上的占19.20%(陳輝等,2007)。綜合考慮,采用10 min的時間半徑為本文120緊急救援呼叫反應時間劃定服務半徑。根據式(2)計算得到街(區)的醫療冗余性等級如圖4b所示。3.2.3 多樣性

計算選擇多樣性首先要劃定需求點(居住區)10 min的可接受醫療范圍,其次,需統計落入每一個需求點可接受空間范圍的應急醫院數量,最后統計每個街(區)內應急服務設施個數的平均值,即為街(區)選擇多樣性指標。使用式(3)計算選擇多樣性,如圖4c所示。由于設施本身救援能力的飽和,需求者無法在首次選擇的設施點得到緊急服務,則需將其需求轉移至其它相關設施,這就需要計算每個需求者通過一個設施與其它設施的聯系程度,使用式(4)進行計算,結果如圖4d所示。3.2.4 快速性

本文使用時間可達性來反映快速性指標。基于GIS道路網絡構建可達性計算的OD成本矩陣,使用式(5)求取街(區)時間可達性,并反映在研究區189個街(區)內(圖4e)。

3.3 醫療地震系統韌性評估

綜合上述5個指標,使用熵權法計算各個指標的權重依次為0.051 4,0.234 3,0.209 4,0.376 3和0.128 3,進而求取每個街(區)的醫療系統地震韌性能力:

式中:Rj為第j個街(區)的醫療系統地震韌性;xij為第j個街道第i項指標標準化得分;wi為第i個指標的權重。研究區全部街道的醫療系統地震韌性情況如圖5所示。

從圖5可以看出,北京市六環內的醫療系統地震韌性呈現“向心性”,與其一直以來的圈層式發展模式相關。使用環路作為參照,發現在四環內韌性水平高于0.22,即處于中等偏上韌性的面積占90.1%,五環內處于中等及以上韌性面積占45.2%,“城八區”緊急醫療設施地震韌性處于較高、高水平,特別是景山街道(0.74)、金融街街道(0.72)、北新橋街道(0.70)和東四街道(0.68)

等街(區)。位于五環路外的街(區)普遍呈現低水平韌性,在空間上表現為南北對稱分布。其中,金盞地區辦事處位于五、六環之間,表現為高韌性水平(0.49),該街區雖然周邊可選的醫院較少,但進行二次轉運的多樣性、快速性指標較好,空間聯系有效地彌補了金盞地區相對較弱的醫院冗余,提升了其韌性。

將189個街(區)醫療系統的韌性能力值按照區(縣)匯總,其中韌性水平最高的為東城區(0.485),其次是西城區(0.464),與東、西城區較高的醫療資源數量成正相關。使用醫院數量與區(縣)面積的比值反映區(縣)醫院密度,東、西城區分別為1.41個/km2和1.25個/km2,遠高于位于第3位的朝陽區0.38個/km2(圖6)。

東、西城區醫院的高密度從本質上提升了其應急醫療韌性能力。由于北京市中心醫療資源的過度集中,外圍區(縣)如房山、門頭溝、順義和昌平等應急醫療的地震韌性略顯不足,震后除醫院本身發生不同程度的功能下降外,城市交通能力下降將使醫院和需求點、醫院和醫院之間的聯系變得更加脆弱。醫院的空間配置影響著醫療公平,對醫療設施作出合理的空間安排與規劃,對于提升城鄉醫療公平、減少需求者因時空成本判別誤差,減少“損失規避”的非理性就醫行為有所裨益(蔣翠珍等,2019)。

4 結論

本文基于系統視角,分析了典型韌性評估框架及其指標特點。研究發現,現有的城市韌性評估框架大多基于一般系統論,構建層級化的評估框架和指標,難以反映系統要素間存在的聯系。本文基于復雜城市系統和復雜網絡理論構建醫療系統地震韌性評估框架,指標體現了節點和模塊的網絡特征,如中心性、多樣性和演化等特征。以北京市六環范圍內189個街(區)為研究對象,從復雜性認識出發構建了體現韌性特征的指標,通過網絡和空間運算得到城市應急醫療系統的地震韌性。結果顯示研究區范圍內街道醫療系統地震韌性呈現中心高、四周低的特點;區(縣)尺度上,東城區、西城區醫院密度處于高水平,外圍區(縣)相對較低,醫療配置并不是十分平均。

研究發現,兩種系統認知一脈相承,但復雜城市系統視角下的韌性評估更加關注節點與模塊之間的關聯性,如醫院與醫院、醫院與需求點之間的空間聯系,體現了城市系統的動態和演化過程,這些與韌性的特征相匹配。同時,由于研究區二環內醫療資源過于集中,導致不同城區醫療系統的韌性水平差異明顯,規劃應注重醫療設施的空間布局合理性,選則合適的密度配置醫院,這也是實現醫療公平的具體措施。

當前,對系統要素的分解還需依托更為全面的系統認識。同時,空間性指標、結構性指標的有機結合也應在未來城市韌性評估中加以體現,才能更好地服務于應急資源的優化配置。復雜城市系統具備的自發性、涌現性與城市中的人類活動及其相互作用密不可分,如何將城市人的活動融入到復雜城市系統的韌性評估框架中去,作為節點、模塊,亦或是作為一種流態,又需要用何種指標進行衡量,是未來復雜城市系統韌性研究的方向之一。

參考文獻:

仇保興.2018.基于復雜適應理論的韌性城市設計原則[J].現代城市研究,13(3):1-6.

石振武,譚憲宇,劉潔.2019.防震視角下綜合管廊韌性評價體系[J].土木工程與管理學報,36(3):19-26.

盧嘉茗,解琳琳,李愛群,等.2019.適用于區域RC框架結構隔震韌性提升的簡化模型[J].工程力學,36(8):226-234,247.

田達睿.2019.復雜性科學在城鎮空間研究中的應用綜述與展望[J].城市發展研究,26(4):25-30.

邁克爾·巴蒂.2019.新城市科學[M].劉朝暉,呂薈譯.北京:中信出版集團.

托馬斯·J·坎帕內拉,羅震東,周洋岑.2015.城市韌性與新奧爾良的復興[J].國際城市規劃,30(2):30-35.

向成軍.2019.對復雜性理論的思考[J].系統科學學報,27(4):7-11.

劉堃,仝德,金珊.2012.韌性規劃·區間控制·動態組織——深圳市彈性規劃經驗總結與方法提煉[J].規劃師,28(5):36-41.

克里斯托弗·亞歷山大.1985.城市并非樹形[J].嚴小嬰譯.建筑師,(6):206-224.

楊敏行,黃波,崔翀,等.2016.基于韌性城市理論的災害防治研究回顧與展望[J].城市規劃學刊,(1):48-55.

李艷,陳雯,孫陽.2019.關聯演化視角下地理學區域韌性分析的新思考[J].地理研究,38(7):1694-1704.

李倩,郭恩棟,李玉芹,等.2019.供水系統地震韌性評價關鍵問題分析[J].災害學,34(2):83-88.

肖彥,孫暉.2013.如果城市并非樹形——亞歷山大與薩林加羅斯的城市設計復雜性理論研究[J].建筑師,(6):78-85.

張惠璇,劉青,李貴才.2017.“剛性·彈性·韌性”——深圳市創新型產業的空間規劃演進與思考[J].國際城市規劃,32(3):130-136.

陳輝,李航,張進軍,等.2007.北京市120急救網絡呼叫反應時間的研究[J].中華急診醫學雜志,16(10):1111-1114.

武杰,劉煊,孫雅琪.2016.復雜性科學的主要方法及其基本特征[J].系統科學學報,24(4):28-33.

尚慶學,李吉超,王濤.2019.醫療系統抗震韌性評估指標體系[J].工程力學,36(S1):106-110.

周侃,劉寶印,樊杰.2019.汶川MS8.0地震極重災區的經濟韌性測度及恢復效率[J].地理學報,74(10):2078-2091.

郝凌佳,鐘悠,王承慧.2015.彈性規劃理念下的文化創意產業集聚區規劃探討——以中國宋莊文化創意產業集聚區為例[J].規劃師,31(7):73-79.

倪曉露,黎興強.2019.韌性城市評價體系的三種類型及其新的發展方向[J/OL].(2019)[2020-03-30].http://kns.cnki. net/kcms/detail/11.5583.TU.20190909.0952.002.html.

黃曉軍,黃馨.2015.彈性城市及其規劃框架初探[J].城市規劃,39(2):52-58.

常紹舜.2011.從經典系統論到現代系統論[J].系統科學學報,19(3):1-4.

彭翀,陳思宇,王寶強.2019.中斷模擬下城市群網絡結構韌性研究——以長江中游城市群客運網絡為例[J].經濟地理,39(8):68-76.

蔣翠珍,羅傳勇,曾國華.2019.最佳就醫距離與醫療公平及非理性醫療行為[J].江西社會科學,39(5):73-84.

簡·雅各布斯.2005.美國大城市的死與生[M].金衡山譯.南京:譯林出版社.