基于IDA方法的基礎隔震結構失效模式研究

金建敏 肖驥 譚平 劉彥輝 黃襄云

摘要:為研究基礎隔震結構的失效模式,提高該類結構的抗震性能,采用OpenSees建立了考慮上部結構非線性的基礎隔震結構模型。首先,從太平洋地震工程研究中心地震動數據庫(PGMD)選擇11條與抗震規范反應譜吻合較好的地震動,然后,根據隔震層及上部結構失效準則,基于增量動力分析(IDA)方法,識別了基礎隔震結構的失效模式;最后,采用不同的加強方案,優化基礎隔震結構的最弱失效模式。結果表明:雖然各條地震動輸入下的IDA分析結果有所差異,但均為隔震層首先失效,然后上部結構失效;通過同時加強隔震層及上部結構的薄弱構件,可有效提高基礎隔震結構的抗震性能。

關鍵詞:基礎隔震結構;IDA方法;失效模式;抗震性能

0 引言

結構失效是構件失效逐步累積造成的,構件的不同失效類型及失效順序形成不同的失效模式(白久林,2010)。通過識別結構的失效模式以及對失效模式進行改善或優化,可有效提高結構的抗震性能。孫愛伏等(2010)通過極限時程和極限Pushover分析,對高層鋼框架結構的失效模式進行了分析,并通過逐步加強薄弱層的方法對極限時程分析得到的最弱失效模式(歐進萍,段宇博,1995)進行了控制,使高層鋼框架結構的整體抗震能力得到提高;蔡勇(2009)采用Pushover方法、增量動力分析(IDA)方法對鋼筋混凝土框架結構的失效模式進行了搜索與改善;白久林和歐進萍(2011)基于IDA方法識別出鋼筋混凝土框架結構的最弱失效模式,考慮結構失效路徑中失效截面的順序和結構形成“強柱弱梁”型失效機制,對結構進行優化再設計,提高了結構的抗震能力;鄭山鎖等(2014)通過IDA方法,對型鋼混凝土框架結構的失效模式進行了識別,根據失效路徑加固失效截面并加強薄弱層,較好地改善了結構的抗震性能,由得到的IDA曲線可知,輸入地震動的選取對結構IDA分析結果影響較大;Mastrandrea和Piluso(2009)對偏心支撐鋼框架結構的失效模式控制進行了研究,并通過Pushover分析進行了驗證;衛杰斌等(2012)運用IDA方法,選擇隔震層水平位移、支座面壓、最大層間位移角響應指標對高層裝配式層間隔震結構的失效模式進行了探討研究;劉晗等(2016)基于IDA分析和加權秩和比法對多跨隔震連續梁橋的失效模式進行了判別,為該類結構失效模式的識別提供了一種新的思路;喬愉博(2017)基于IDA方法,探討了近場脈沖地震作用下框-剪基礎隔震結構隔震支座的失效模式。

國內外學者采用IDA方法對抗震結構的失效模式進行了較為系統的研究,但對于隔震結構的失效模式的相關研究較少。頻譜特性不同的地震動會造成IDA分析結果離散性較大,因此,本文從太平洋地震工程研究中心地震動數據庫(PGMD)選擇了與抗震規范反應譜吻合較好的地震動,以減小分析結果的差異;在識別基礎隔震結構的失效模式后,通過加強隔震層及薄弱構件,優化基礎隔震結構的最弱失效模式,提高基礎隔震結構的抗震性能。

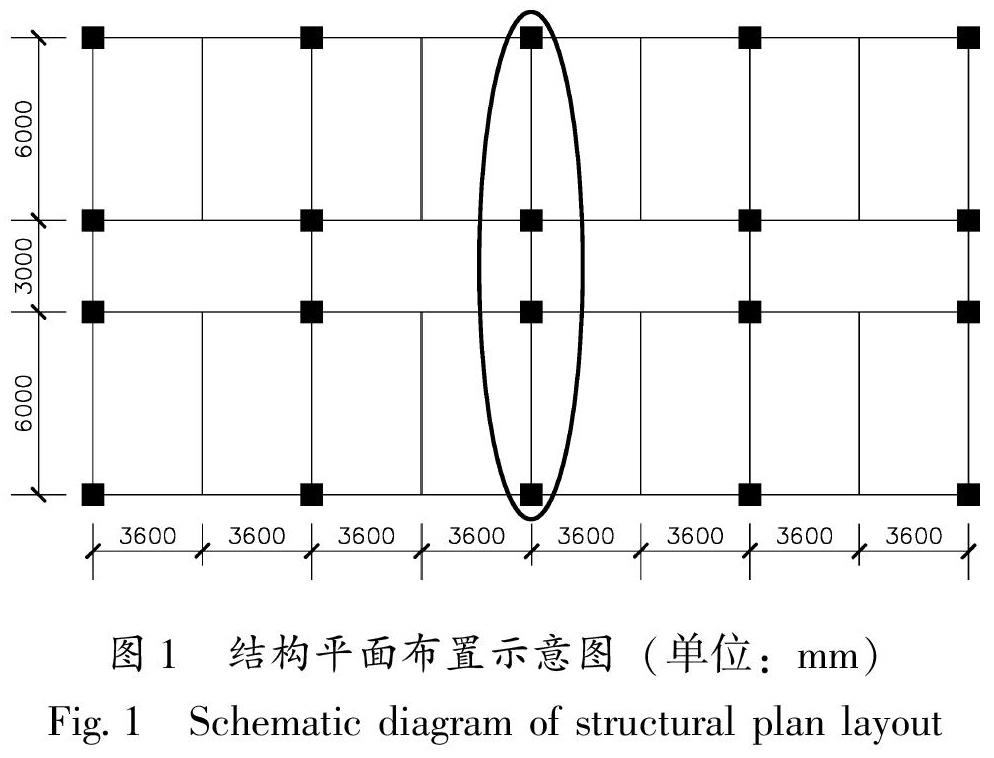

1 模型概況及參數

本文選用模型為鋼筋混凝土框架結構,依照《建筑抗震設計規范》(GB 50011—2010)、《混凝土結構設計規范》(GB 50010—2010)和《高層建筑混凝土結構技術規程》(JGJ 3—2010)的要求,采用PKPM進行抗震結構設計,結構的平面尺寸如圖1所示。抗震設防烈度為7度(0.15 g),抗震設防類別為乙類,Ⅱ類場地,設計地震分組為第一組,上部結構共8層,層高3.6 m,隔震層高1.9 m,除1~3層柱混凝土標號為C35外,其余梁、柱構件混凝土標號均為C30。

鑒于結構平面布置規則,選取圖1中的一榀框架進行計算分析,1~6層柱截面尺寸為700 mm×700 mm,7~8層柱截面尺寸為600 mm×600 mm,隔震層梁截面尺寸為400 mm×800 mm,1~8層邊梁截面尺寸為350 mm×600 mm,1~8層中梁截面尺寸為350 mm×500 mm。經過隔震設計,上部結構按7度(0.1 g)抗震設防進行配筋設計,鋼筋采用HRB400,配筋結果見圖2。

橡膠隔震支座參數見表1,邊柱下布置LRB600支座,中柱下布置LRB650支座,見圖2。采用OpenSees對結構進行非線性分析,混凝土本構模型采用Concrete02,鋼筋本構模型采用Steel02,截面采用纖維模型,梁、柱采用基于力的梁柱單元(Force-Based Beam-Column Element)模擬,鉛芯橡膠支座豎向采用LeadRubberX單元模擬。在重力荷載代表值作用下,邊柱和中柱下支座豎向壓應力分別為11.85和11.81 MPa,符合《建筑抗震設計規范》(GB50011—2010)關于乙類建筑支座豎向壓應力不超過12 MPa的規定。

2 基礎隔震結構失效準則

2.1 隔震層失效準則

橡膠隔震支座的水平剪切變形或應力超過《建筑抗震設計規范》(GB 50011—2010)的限值將導致隔震層失效,隔震層的失效準則如下:

(1)橡膠隔震支座的水平剪切變形超限,即隔震層水平位移超過隔震層中直徑最小支座有效直徑(D)的0.55倍及內部橡膠總厚度(Tr)3倍的較小值。

(2)橡膠隔震支座的應力超限,當隔震層中的橡膠隔震支座豎向壓應力或者豎向拉應力超過規范限值,即判斷隔震層失效。第二形狀系數S2=5系列(剪切模量0.392 MPa)橡膠隔震支座豎向壓應力限值為30 MPa,豎向拉應力限值為1 MPa,由于所選模型的抗震設防類別為乙類,橡膠隔震支座的豎向壓應力限值取為12 MPa的2倍,即24 MPa。

2.2 上部結構失效準則

結構的失效是由組成結構的構件逐步失效導致的,對于鋼筋混凝土構件,其失效類型有以下2種(蔡勇,2009):

(1)截面屈服,構件最外側受拉鋼筋的應力達到屈服應力,即判斷構件出現塑性鉸。

(2)截面極限狀態,構件受壓區邊緣混凝土的應變達到極限壓應變,極限壓應變取為0.004。

作為一種間接的判斷準則,結構層間位移角超過限值的準則,簡單可行且應用較廣。當上部結構層間位移角超過彈塑性層間位移角限值時,即判斷上部結構失效。本文采用《建筑抗震設計規范》(GB 50011—2010)規定的框架結構層間位移角限值來作為結構變形準則,取彈塑性層間位移角限值θp=1/50。

3 基于IDA方法的失效模式研究

IDA方法(Bertero,1977;Vamvatsikos,Cornell,2002;Vamvatsikos,Cornell,2004)將地震動強度指標(Intensity Measure,IM)及其對應的結構損傷指標(Damage Measure,DM)結合繪制成IDA曲線,通過IDA曲線可以了解結構在不同強度地震作用下的地震響應,該方法被各國學者關注和采用(Christovasilis et al,2009;呂大剛等,2009;周穎等,2010;張令心等,2016;Khorami et al,2017)。IDA方法可以克服Pushover分析方法因假定和簡化而帶來的問題,為結構失效模式識別及抗震性能評價提供有效的途徑。

以《建筑抗震設計規范》(GB 50011—2010)規定的規范反應譜作為目標譜,從太平洋地震工程研究中心地震動數據庫(PGMD)選擇了11條地震動(表2)進行IDA分析,來自同一地震事件的地震動不超過2條,震中距均大于10 km。單條地震動在結構主要周期點上的地震影響系數大于規范地震影響系數65%,11條地震動平均后的地震影響系數曲線,除在上升段(0~0.1 s)及水平段(0.1 s~Tg)的個別周期點與規范地震影響系數誤差略微超過20%外,在絕大多數周期點與規范地震影響系數誤差不超過20%。輸入峰值加速度3.10 m/s2,所選11條地震動加速度反應譜與7度(0.15 g)罕遇地震規范反應譜(Tg=0.4 s,ζ=0.05,規范規定計算罕遇地震時,特征周期應增加0.05 s)如圖3所示,由圖可見,所選地震動的加速度反應譜與規范反應譜吻合較好。

考慮到等步長法操作計算方式簡單且易于在程序中實現的特點,因此本文采用等步長法,調幅步長為0.025 g,最大峰值加速度為0.675 g,此時,所有地震動輸入下,上部結構最大層間位移角均已超過1/50,通過多次峰值加速度(PGA)插值分別計算出隔震層水平位移達到330 mm(隔震層中直徑最小支座LRB600的水平剪切變形限值)及上部結構最大層間位移角1/50所對應的單條地震動PGA。圖4為隔震層水平位移IDA曲線,單條地震動均以上部結構最大層間位移角達到1/50時所對應的PGA為終點。表3為隔震層水平位移達到330 mm時(隔震層失效),對應的輸入峰值加速度及上部結構最大層間位移角。由圖4及表3分析可見,隔震層失效時,GM3輸入峰值加速度最小,為0.322 g,GM1輸入峰值加速度最大,為0.505 g;各條地震動輸入下,隔震層失效時,上部結構均未失效,最大層間位移角為1/117,地震動輸入峰值加速度平均值為0.382 g,上部結構最大層間位移角平均值為1/148。

支座應力計算表明,各支座始終處于受壓狀態,最大面壓在24 MPa以下,未超過限值,圖5為1號支座(左邊柱下的 LRB600支座)面壓IDA曲線,單條地震動均以上部結構最大層間位移角達到1/50時所對應的PGA為終點。圖6為上部結構最大層間位移角IDA曲線,表4為上部結構失效時所對應的PGA、隔震層水平位移。由圖6及表4分析可見,上部結構失效時,GM3輸入峰值加速度最小,為0.434 g,GM1輸入峰值加速度最大,為0.667 g,11條地震動輸入峰值加速度平均值為0.532 g;由表4分析可見,單條地震動輸入下的隔震層水平位移結果(最大為471.14 mm,最小為402.21 mm)與11條地震動輸入下的平均結果(437.71 mm)的偏差較小,基本在±8%以內;由表3,4可知,GM3輸入下,隔震層失效及上部結構失效時,輸入峰值加速度最小,因此,GM3作用下的失效模式為最弱失效模式。計算結果表明,各條地震動輸入下,上部結構第3層的層間位移角最先達到1/50,第2層的層間位移角接近1/50,第3層為最薄弱樓層,圖7為上部結構失效時,各條地震動輸入得到的上部結構層間位移角包絡圖,圖中的“平均”為11條地震動輸入下層間位移角計算結果的均值,可見單條地震動輸入下的結果與11條地震動輸入下平均結果吻合較好。

表5為GM3輸入下,上部結構最大層間位移角達到1/50時,基礎隔震結構的失效路徑。表中,梁、柱構件,第一位為字母,B代表梁,C代表柱;第二位為數字,代表樓層,0為隔震層;第三位為數字,對于梁,1,2,3分別代表左邊梁、中梁、右邊梁,對于柱,1,4分別代表左、右邊柱,2,3分別代表左、右中柱;第四位為字母,代表截面所在位置,L表示梁構件左端,R表示梁構件右端,B表示柱構件下端,T表示柱構件上端;最后一位為字母,y表示屈服狀態,u表示極限狀態;用1,4分別代表左、右邊柱下的LRB600支座,2,3分別代表左、右中柱下的LRB650支座;為便于區分,將表中支座編號斜體加粗,柱截面編號標下劃線,達到極限狀態的截面編號加粗。由表5可見,在上部結構最大層間位移角達到1/50時,第6層以下梁兩端截面均已進入屈服狀態,進入屈服狀態的梁截面總數為42個,形成梁鉸,柱截面只有首層的2根中柱柱底的截面進入屈服狀態,形成柱鉸;梁截面共有6個達到極限狀態,主要分布在第1~3層的中梁梁端,柱截面均未達到極限狀態,這說明了上部結構較好地形成了“強柱弱梁”失效機制。

4 最弱失效模式優化

本文基礎隔震結構模型的隔震層首先失效形成薄弱部位,由表5中的失效路徑可以找出上部結構的薄弱構件,分析可見,第1~3層中梁為上部結構的薄弱構件,通過加強隔震層及上部結構的薄弱構件,優化基礎隔震結構失效模式,以提高基礎隔震結構的抗震性能,優化步驟分為加強隔震層及加強上部結構的薄弱構件。

4.1 加強隔震層

加強隔震層,所采用的橡膠隔震支座均應在滿足可降半度的隔震效果前提下,將隔震層水平位移控制在設計容許范圍以內(3Tr及0.55D中的較小值,對于S2=5系列的支座,0.55D為較小值),以推遲隔震層失效,提高基礎隔震結構的抗震性能。選取以下可降半度的方案與原結構進行對比:

(1)方案1:隔震支座均采用LRB650支座,支座直徑650 mm,鉛芯直徑110 mm,支座參數見表1。

(2)方案2:隔震支座均采用LRB700支座,支座直徑700 mm,鉛芯直徑110 mm,內部橡膠層厚5 mm,28層,橡膠總厚140 mm,豎向壓縮剛度為325 9 kN/mm,屈服后剛度為1.076 kN/mm,屈服力為75.8 kN。

GM3輸入下,原結構隔震層失效及上部結構失效時所對應的峰值加速度分別為0.322 g及0.434 g,分析表明,方案1隔震層失效及上部結構失效時所對應的峰值加速度分別為0.368 g及0.451 g,方案2隔震層失效及上部結構失效時所對應的峰值加速度分別為0.440 g及0.456 g。可見,方案1并未明顯推遲隔震層的失效,隔震層失效時所對應的峰值加速度與上部結構失效時所對應的峰值加速度仍有一定差距,而方案2明顯推遲了隔震層的失效,解決了方案1存在的問題,隔震層失效時所對應的峰值加速度比原結構提高了37%,因此,在方案2的基礎上進行下一步優化及對比。

4.2 加強上部結構的薄弱構件

在方案2的基礎上,加大第1~3層的中梁截面高度,改為350 mm×600 mm,即方案3。

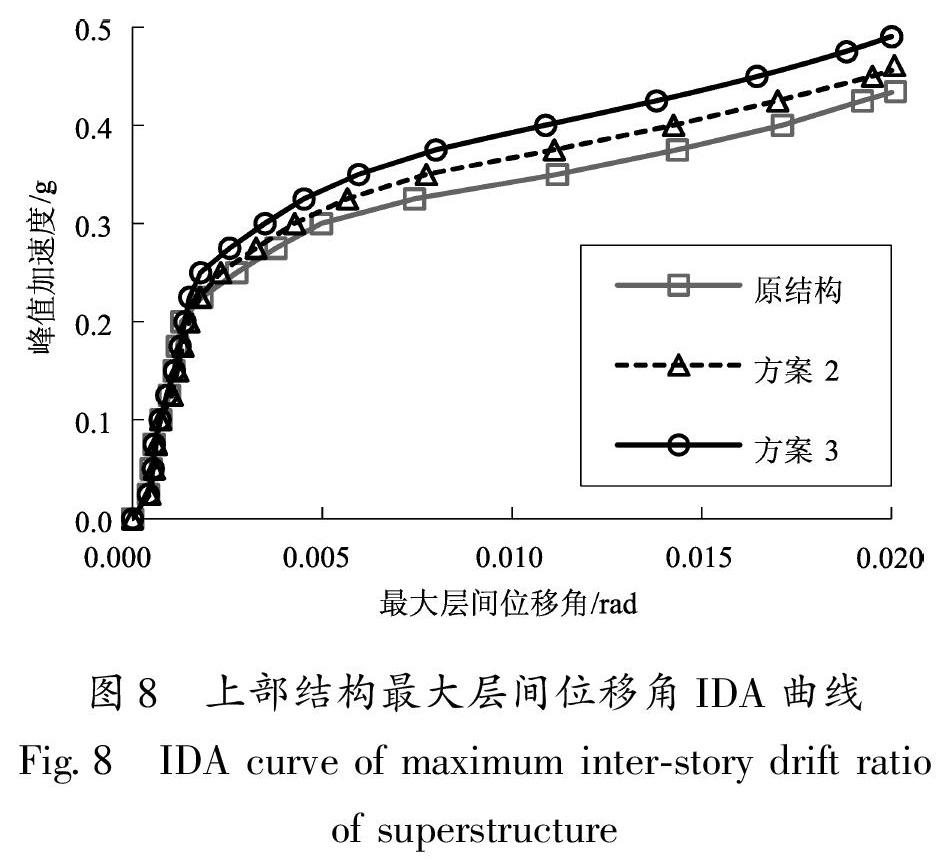

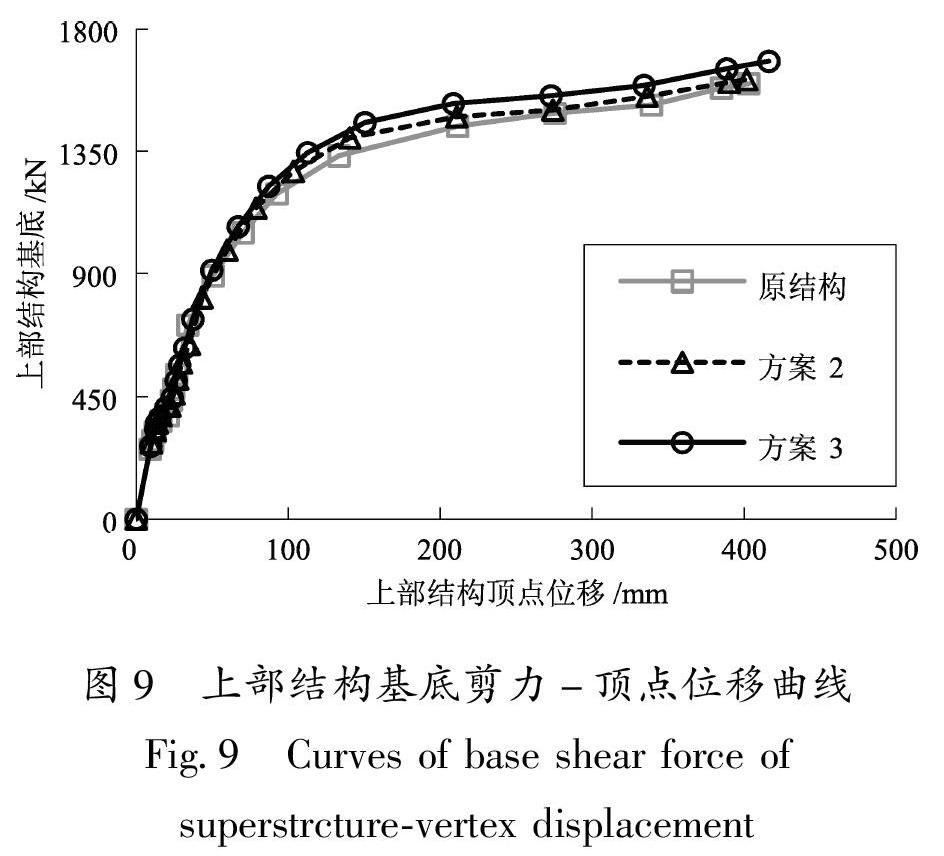

圖8為GM3輸入下,原結構、方案2及方案3的上部結構最大層間位移角IDA曲線,以上部結構最大層間位移角達到1/50為終點,圖9為上部結構基底剪力-頂點位移曲線,表6為隔震層失效時,原結構、方案2及方案3的對比,表7給出了上部結構失效時所對應的PGA、上部結構頂點位移(頂點位移減隔震層水平位移)、上部結構基底剪力。由圖8可見,峰值加速度在0.20 g以下時,與原結構對比,方案2和方案3的最大層間位移角以略有放大為主,方案3比方案2有所改善;峰值加速度在0.225 g以上時,方案2及方案3的最大層間位移角均比原結構有所降低,方案3的最大層間位移角最小。

由表6可見,隔震層失效時,方案2的上部結構最大層間位移角為1/54,所對應的峰值加速度由原結構的0.322 g提高為0.440 g,而原結構在峰值加速度為0.434 g時,上部結構最大層間位移角即達到了1/50,說明方案2提高了基礎隔震結構的抗震性能。方案3,隔震層失效時所對應的峰值加速度為0.455 g,比原結構提高了41%,上部結構最大層間位移角為1/59,這說明方案3在方案2的基礎上,進一步提高了基礎隔震結構的抗震性能。

結合表6、表7及圖9可見,采用方案2及方案3,由于推遲了隔震層的失效,隔震層失效及上部結構失效時所對應的峰值加速度接近;與原結構比較,采用方案2,上部結構承擔基底剪力的能力及變形能力與原結構相當,方案3則提高了上部結構承擔基底剪力的能力及變形能力。

可見,經過加強隔震層及上部結構的薄弱構件,優化了基礎隔震結構的失效模式,有效提高了基礎隔震結構的抗震性能。

5 結論

本文采用上部結構為8層的鋼筋混凝土框架基礎隔震結構為分析對象,選取11條地震動,基于IDA方法,識別了基礎隔震結構的失效模式;通過不同加強方案,優化基礎隔震結構的最弱失效模式,得到以下結論:

(1)選取11條與抗震規范反應譜吻合較好的地震動,減小分析結果的差異,雖然各條地震動輸入下的IDA分析結果有所差異,但均為隔震層首先失效,然后上部結構失效;上部結構構件的失效主要出現在梁端,較好地形成了“強柱弱梁”失效機制。

(2)加強首先失效的隔震層,優化了基礎隔震結構的最弱失效模式,提高了基礎隔震結構的抗震性能;同時加強隔震層及上部結構的薄弱構件,進一步優化了基礎隔震結構的最弱失效模式,有效地提高了基礎隔震結構的抗震性能。

參考文獻:

白久林,歐進萍.2011.基于IDA 方法的鋼筋混凝土結構失效模式優化[J].工程力學,28(S2):198-203.

白久林.2010.結構失效模式分析及優化初探[D].哈爾濱:哈爾濱工業大學.

蔡勇.2009.鋼筋混凝土框架結構地震失效模式搜索與改善[D].哈爾濱:哈爾濱工業大學.

劉晗,譚平,張尚榮,等.2016.某隔震連續梁橋的地震失效模式研究[J].四川大學學報(工程科學版),48(5):42-49.

呂大剛,于曉輝,王光遠.2009.基于單地震動記錄IDA方法的結構倒塌分析[J].地震工程與工程振動,29(6):33-39.

歐進萍,段宇博.1995.高層建筑結構的抗震可靠度分析與優化設計[J].地震工程與工程振動,15(1):1-13.

喬愉博.2017.框-剪隔震結構隔震支座布置方法及失效模式研究[D].蘭州:蘭州理工大學.

孫愛伏,歐進萍,侯爽.2010.高層鋼框架結構的薄弱層加強與最弱失效模式控制[J].地震工程與工程振動,30(6):49-55.

衛杰彬,譚平,匡珍,等.2012.高層裝配式層間隔震結構的抗震性能及破壞失效模式研究[J].土木工程學報,45(S1):171-176.

張令心,徐梓洋,劉潔平,等.2016.基于增量動力分析的超高層混合結構地震易損性分析[J].建筑結構學報,37(9):19-25.

鄭山鎖,孫龍飛,司楠,等.2014.型鋼混凝土框架結構失效模式的識別和優化[J].振動與沖擊,33(4):167-172.

周穎,呂西林,卜一.2010.增量動力分析法在高層混合結構性能評估中的應用[J].同濟大學學報:自然科學版,38(2):183-187.