電針及牽引聯合發散式沖擊波治療神經根型頸椎病臨床觀察

朱沛榮,龍 喜,胡朝耀

(廣東省佛山市南海區第八人民醫院康復醫學科,廣東 佛山 528216)

臨床以神經根型頸椎病(cervical spondylotic radiculopathy,CSR)最為多見,是由頸椎間盤的退行性變導致神經根受到牽拉、壓迫等刺激而引起以頸肩背部疼痛、上肢的麻木和放射痛癥狀等為主要表現的病癥[1]。筆者用發散式沖擊波同電針及牽引治療神經根型頸椎病療效較好,報道如下。

1 臨床資料

共120例,均為2018年1月至2019年8月我院康復醫學科就診治療的門診和住院患者,隨機分為實驗組和對照組各60例。實驗組男29例,女31例;年齡23~70歲,平均(49.47±14.58)歲;病程1個月~10年,平均(3.03±2.81)年。對照組男28例,女32例;年齡19~69歲,平均(46.62±15.12)歲;病程2個月~8年,平均(3.02±2.69)年。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

納入標準:根據國家中醫藥管理局于1994年頒布的《中醫病證診斷療效標準》[2]。①具神經根型頸椎病的癥狀。明顯的神經根性疼痛、麻木癥狀,大致范圍與頸神經所分布支配的區域相一致。頸肩背局部壓痛點明顯,肩背部麻木、手指麻木,頸部活動時誘發疼痛麻木癥狀加重。臂叢神經牽拉試驗(+)、壓頂試驗(+)。②經影像學(X線或MRI)檢查確診。頸椎X線示椎體增生,鉤椎關節增生明顯,椎間隙變窄,椎間孔變小。CT可見椎間盤內髓核的突出與脫出等。③治療前1周未進行任何治療,能堅持完成療程,知情同意。④單側神經根性癥狀。

排除標準:①頸椎骨骼其他實質性病變(結核、腫瘤、骨折等),頸椎外病變如頸椎畸形、椎管發育性狹窄、胸廓出口綜合征、肩關節周圍炎、肱二頭肌長頭腱鞘炎、肱骨外上髁炎、肘管綜合征、腕管綜合征等以上肢疼痛為主的各種疾病。②合并有椎動脈型、脊髓型頸椎病患者。③合并心腦血管、肝、腎、造血系統等嚴重疾病,精神病患者,有出血傾向的疾病。④妊娠及哺乳期婦女。⑤雙側神經根性癥狀。

2 治療方法

頸牽。用頸椎電動機械牽引儀器,患者坐位,頸部放松,稍前屈10o~20o,牽引重量根據患者體重及耐受程度而定,牽引時間為20min,日1次,6天為一療程,共治療2個療程,療程之間間隔2天。

電針。取風池、天柱、頸夾脊、大杼、曲池、外關、合谷等,日1次,6天為一療程,共治療2個療程,療程之間間隔2天。

發散式沖擊波。頸肩背部常見疼痛麻木部位鄰近腧穴,主選用6個腧穴:①頸百勞穴,在項部,大椎穴直上2寸,后正中線旁開1寸,位置相當于5、6、7頸椎間隙部位。②曲垣,在肩胛部,岡上窩內側端,當臑俞與第2胸椎棘突連線的中點處。③肩外腧,在背部,當第1胸椎棘突下,旁開3寸。④肩井,在肩上,前直乳中,當大椎與肩峰端連線的中點上。⑤肩貞,在肩關節后下方,臂內收時,腋后紋頭上1寸。⑥天宗,在肩胛部,當岡下窩中央凹陷處,與第4胸椎相平。沖擊波治療參數為強度1.4~4.5ba、頻率10~15HZ、每穴擊打300次、共1800次。沖擊波治療每3天1次,共治療5次。

對照組用常規電針及牽引治療,實驗組用電針、牽引、沖擊波治療,兩組均每周治療6天,治療2周后總結分析。

3 觀察指標

用視覺模擬評分法(VAS)評定表進行評分。

用SPSS18.0軟件統計分析數據,計量資料以(±s)表示、用t檢驗,計數資料以(%)表示、用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

4 療效標準

依據國家中醫藥管理局頒布的《中醫病證診斷療效標準》[2]。治愈:癥狀、體征消失,頸肩背及肢體活動功能恢復正常。顯效:癥狀、體征明顯改善,仍存頸肩背及肢體某些癥狀。好轉:癥狀減輕,體征有所改善。無效:癥狀、體征無變化或加重。

5 治療結果

兩組臨床療效比較見表1。

表1 兩組臨床療效比較 例(%)

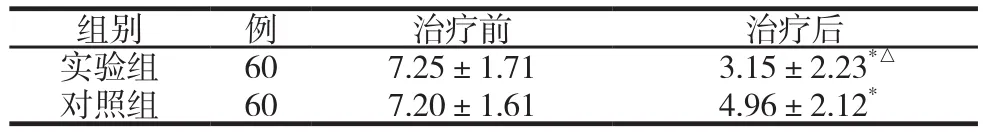

兩組治療前后VAS疼痛評分比較見表2。

表2 兩組治療前后VAS疼痛評分比較 (分,±s)

表2 兩組治療前后VAS疼痛評分比較 (分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

組別 例 治療前 治療后實驗組 60 7.25±1.71 3.15±2.23*△對照組 60 7.20±1.61 4.96±2.12*

6 典型病例

李某,男,58歲。頸背部疼痛伴左側上肢麻木6年,騎摩托車時癥狀明顯加重,以背部左手的無名指、小指麻木癥狀為重,睡眠質量差。伴有頸部的僵硬、酸脹不適,偶有頭痛、耳鳴、失眠。查頸背部肌肉僵硬,頸2、3、4、5棘突旁壓痛明顯。曲垣、肩貞、肩井、肩外腧、天宗附近均可觸及痛點。頸部后伸時疼痛受限,左側屈受限,左旋受限,左壓頂實驗(+),左臂叢牽拉實驗(+)。頸椎X光片顯示第2~6頸椎前緣唇樣增生,左側頸4、5,頸5、6椎間孔狹窄,項韌帶鈣化。診斷為神經根型頸椎病。予以電針、牽引及沖擊波治療。電針治療穴取風池、天柱、頸夾脊、大杼、曲池、外關、合谷等,針刺后加電30min。1天1次,6天為一療程。電動機械牽引,坐位,頸前屈l0o~30o,牽引重量8kg,持續牽引20min,1天1次,6天為一療程。電針、牽引共治療2個療程,療程間間隔2天。沖擊波治療選頸百勞、曲垣、肩貞、肩井、肩外腧、天宗。沖擊波治療參數強度2.8ba,頻率12HZ,每穴擊打300次,共1800次。沖擊波治療每3天1次,共治療5次。療程結束后癥狀消失。查頸背部肌肉不硬,頸2、3、4、5棘突旁無明顯壓痛。曲垣、肩貞、肩井、肩外腧、天宗無壓痛。頸部后伸、左側屈、左旋均無受限,左壓頂實驗(-),左臂叢牽拉實驗(-),囑平素注意日常的調護,保持正確坐姿及睡姿,堅持進行頸部康復鍛煉。3個月后電話回訪無不適。

7 討 論

神經根型頸椎病(CSR)是頸部椎間盤發生退行性改變,引起小關節錯位,刺激脊神經根而使患者的神經分布區產生疼痛、麻木等癥狀。電針治療CSR是在針刺后加以電流刺激,加速局部循環,消除炎癥,從而達到緩解頸肩背部疼痛癥狀的作用[3]。針刺時針感可通過脊髓閘門的作用解除或降低疼痛部位的痙攣,從而緩解疼痛[4]。可以改善頸肩背部局部局部組織缺血缺氧狀態、減輕神經根水腫,進而減輕神經根刺激癥狀[5]。頸椎牽引能夠有效解除神經、血管壓迫,從而緩解機體疼痛癥狀[6-7]。頸椎牽引能夠擴大椎間孔和椎間隙,同時促進椎間關節半脫位的復位,減少神經根的壓迫和刺激,使炎癥水腫消退,改善局部血液循環,使頸部肌肉僵硬得以緩解、達到輔助電針治療CSR而提高臨床療效。發散式沖擊波可以對骨骼肌肉組織的疼痛、粘連以及鈣化產生良好的治療效果。在很多骨科疾病上均取得明顯的臨床療效[8-10]。發散式沖擊波擊打作用與推拿擊法拍法相類似,可以松解粘連,降低肌張力[11]。發散式沖擊波作用可達人體的組織深部,間接刺激組織重新修復、改善病變局部循環、提高痛閾耐受等機制來緩解疼痛[12]。發散式沖擊波治療選肩井、天宗、頸百勞、曲垣、肩外腧、肩貞。肩井穴為足少陽膽經穴位,是膽經與手足少陽、足陽明、足陽維交會穴,可起到“腧穴所在,主治所及”的作用,又可以同時疏通多條陽經。肩井穴所在位置有斜方肌、肩胛提肌、上后鋸肌等肌肉分布。天宗穴記載自《針灸甲乙經》,屬于手太陽小腸經腧穴,手太陽小腸經經絡“繞肩脾,交肩上”,天宗穴所在位置有斜方肌、岡下肌等肌肉分布。故刺激天宗穴可以達到治療相關部位癥狀的目的[13-14]。頸百勞穴為治療頸肩部勞損常用的經外奇穴,頸百勞穴下有斜方肌、上后鋸肌、頭頸夾肌和頭半棘肌。針刺可緩解頸部勞損[15-17]。穴位近柱骨之根,對退行性變的頸椎病有良好的治療作用。穴位深處分布有頸4、5前支之分支,可用于治療上肢麻木[15]。曲垣為手太陽小腸經腧穴,在在肩胛部,岡上窩內側端,位于斜方肌和岡上肌中。松解此腧穴及相關肌肉附著點治療肩胛背項疼痛。肩外腧為手太陽小腸經腧穴,穴下有斜方肌,肩胛提肌,菱形肌。肩貞為手太陽小腸經腧穴,在肩關節后下方,位于肩胛骨外側緣,三角肌后緣,下層為大圓肌,有“四邊孔”的解剖結構,“四邊孔”處病變常有手背疼痛、脹麻癥狀,癥狀較重者側躺時可引發疼痛、脹麻癥狀加劇,甚者影響睡眠質量[18-19]。六腧穴均與位于頸椎病病變相關聯的肌肉、神經匯集交界處,故發散式沖擊波擊打刺激相關腧穴部位,可更好地松解相關緊張肌肉、消除炎癥,解除神經水腫壓迫,達到緩解疼痛麻木癥狀的目的。電針、牽引聯合發散式沖擊波治療神經根型頸椎病療程較短、療效較好。