醒腦開竅針刺防治全麻術后認知功能障礙臨床觀察

譚祿倫,鄒春艷,王大剛,劉 菲(重慶市綦江區中醫院,重慶 401420)

術后神經認知功能障礙(post-operative neurocognitive dysfunction,簡稱PNCD)系指手術前無認知功能障礙的患者,經麻醉和手術后數天至數周出現的記憶力、認知集中能力、語言理解力受損,社會適應能力下降,表現為精神錯亂、焦慮、人格改變及記憶障礙等,被疑為阿爾茲海默病(Alzheimer disease,簡稱AD)的前期病變,在老年手術患者中發病率較高,影響疾病的恢復,延長住院時間,嚴重危害患者術后身心恢復,加重了家庭及社會醫療保障體系負擔[1]。醒腦開竅針刺法由石學敏院士創立,是治療中風病的大法,而意識障礙的基本病機是瘀血阻滯腦竅,也是醒腦開竅針刺法的適應癥[2-3]。本研究用醒腦開竅針刺防治全麻術后認知功能障礙效果較好,報道如下。

1 臨床資料

共62例,均為全麻下擇期行骨科手術的患者[4],美國麻醉醫師協會(American Society of Anesthesiologists,簡稱ASA)分級Ⅱ~Ⅲ級[5],隨機分為治療組和對照組各31例。治療組男8例,女23例;年齡65~90歲,平均(73.94±4.96)歲;手術時間60~80min,平均(66.52±4.72)min;出血量(279.35±41.55)mL;術后鎮痛評分(1.13±1.15)分。對照組男13例,女18例;年齡65~90歲,平均(76.03±5.52)歲;手術時間60~80min,平均(66.77±4.94)min;出血量(280.32±42.15)mL;術后鎮痛評分(1.23±1.2)分。兩組性別、年齡、手術時間、出血量、術后鎮痛評分比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

排出標準:嚴重視力和聽力障礙、文盲以及在語言上無法溝通,有中樞神經系統或心理疾病并口服藥物治療,長期酗酒。

2 治療方法

兩組術后均采用舒芬太尼為主的自控靜脈鎮痛(Patient controlled intravenous analgesia,簡稱PCIA),維持視覺模擬評分法(Visual Analogue Scale/Score,簡稱VAS)評分小于4分。

治療組:手術當天入手術室前在病房給予醒腦開竅針刺治療,術后連續2天繼續給予醒腦開竅針刺治療。主穴取內關(雙)、水溝、三陰交(雙),配穴取上星透百會。對于針刺水溝日久不能耐受疼痛者,可用上星、百會、印堂替代水溝或交替使用。辨證肝陽上亢者加太沖,風痰上擾者加豐隆,肝腎陰虛者加太溪。局部按常規消毒,選華佗牌0.3mm×50mm毫針,手法行提插行針、以瀉為主,即先刺雙側內關,直刺1.0~1.5寸,采用捻轉提插瀉法,施1min;繼刺水溝,用重雀啄手法,向鼻中隔方向斜刺入0.5寸,至流淚或眼球周圍充滿淚水(即眼球濕潤)為度;三陰交沿脛骨后緣進針,針尖向后斜刺與皮膚呈45o進針1.0~1.5寸,采用提插補法,使患側下肢抽動3次為度。當收縮壓大于180mmHg,舒張壓大于100mmHg時,由于針刺人中穴具有升壓作用,這時不用大醒腦,采用小醒腦法,選穴為印堂、上星、百會、太陽、四神聰、雙側內關、雙側三陰交。上星、百會穴可單獨采用捻轉補法,也可上星透百會,其余操作同前。

對照組:麻醉復蘇后以舒緩音樂即刻,術后第1天、第2天,每天至少3次,每次至少30min音樂播放,分貝以舒適為度[6]。

3 觀察指標

進行簡易智力狀態檢查量表評分(Mini-mental State Examination,簡稱MMSE),包括時間、地點、定向力、注意力、計算力、命名、繪圖等11項內容,以術前測試值為對照,得分較術前降低大于等于2分判定為術后腦功能障礙。

用SPSS21.0統計軟件對數據分析處理,計量資料采用(±s)表示、用t檢驗,計數資料以(%)表示、用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

4 治療結果

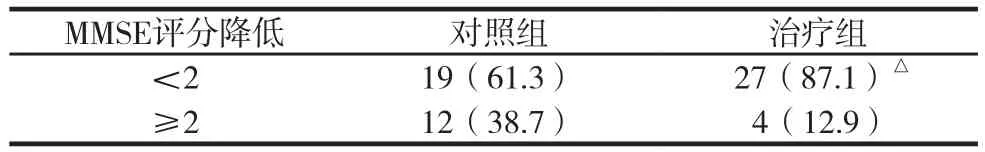

兩組MMSE評分降低比較見表1。

表1 兩組MMSE評分降低比較 例(%)

5 討 論

PNCD的發病機制還未明確,但普遍認為文化程度、年齡、糖尿病、腦卒中史、手術類型、二次手術等均可為PNCD的危險因素。尤其是高齡、缺氧與PNCD的發生率及嚴重程度有顯著的相關性,目前尚無確切有效預防措施。

PNCD屬中醫“健忘”范疇。為風、火、痰、瘀阻滯腦絡、上擾腦神或肝、腎、脾虧虛、腦髓失充所致。病位在腦,與腎關系密切,涉及心肝脾等臟腑。病機為本虛標實。治應益氣活血,通絡啟閉,醒神開竅。

醒腦開竅針刺有醒腦通絡醒神的功效[7],對于卒中患者腦功能恢復有著良好的效果。研究結果顯示,醒腦開竅針刺療法對PNCD有一定的預防作用。