27 例脂肪肉瘤的影像學表現及鑒別診斷

秦

(陜西能源職業技術學院,陜西 咸陽712000)

脂肪肉瘤是常見的軟組織惡性腫瘤之一,約占軟組織惡性腫瘤的14%-18%[1],在所有軟組織肉瘤中僅次于纖維肉瘤,居第2 位,多發生于深部軟組織,常見于大腿及腹膜后。腫瘤多為原發性病變,由不同分化程度和異型性的脂肪細胞組成,很少來自脂肪瘤的惡變。不同成分的脂肪肉瘤影像學表現各異,缺乏特異性。本文擬對照27 例經手術或穿刺病理證實為脂肪肉瘤患者的臨床及影像學資料,分析不同部位、不同病理學類型脂肪肉瘤的影像學表現及相關鑒別診斷,給臨床提供可靠的影像學信息。

1 資料與方法

1.1 一般資料

收集西安交通大學第一附屬醫院2013 年01 月-2016 年12 月接受CT 或MR 檢查并經手術或穿刺病理證實的脂肪肉瘤患者27 例,男14 例,女13 例,年齡36-80 歲,中位年齡63 歲;其中原發22 例,術后復發5 例。發生于腹膜后7 例,其中高分化型4 例,非典型性2 例,去分化型1 例;腹腔4 例,均表現為為高分化型;四肢15 例,其中黏液型8 例,高分化型4 例,非典型性2 例,去分化型1 例;陰囊1 例,為非典型性。

臨床癥狀以緩慢無痛性增大的軟組織腫塊或腹部包塊、腹脹、腹部疼痛、消瘦等就診,病程數天至數年不等。

1.2 方法

1.2.1CT 掃描方法:使用東芝64 排螺旋CT 或飛利浦128 排螺旋CT 掃描儀,層厚5mm,層間距2mm 持續掃描;然后靜脈團注碘海醇65~80ml 后行增強掃描,注射劑量65-100 ml,流率2.5-3.0 ml/s。對腫瘤的部位、大小、形狀、密度、邊緣、內部結構及增強掃描的特征進行CT 影像分析。

1.2.2 MRI 掃描方法:采用飛利浦或GE 1.5T 超導型磁共振掃描儀,體部線圈,行腹部或四肢檢查,被檢查者取仰臥位,常規采用FSE-T1WI 及FSE-T2WI 壓脂序列,層厚5mm,層間距2mm,然后靜脈注射0.1-0.2mmol/kg Gd-DTPA(中文名為二乙三胺五醋酸釓,商品名為馬根維顯),行增強掃描。對腫瘤的部位、大小、形狀、密度、邊緣、內部結構及增強掃描的特征進行MRI 影像分析。

2 結果

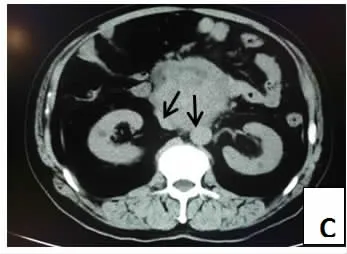

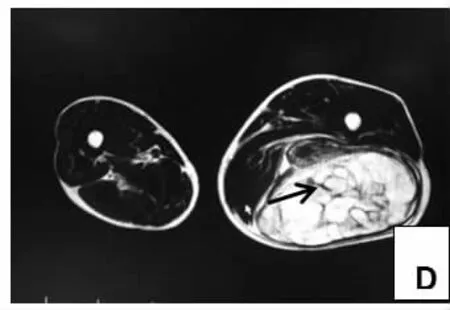

27 例脂肪肉瘤均表現為單發結節或腫塊,其中發生于下肢13 例,以大腿最為多見(13/27,48.1% ),腹膜后7 例,腹腔4 例,上肢2 例,陰囊1 例。高分化脂肪肉瘤12 例,主要表現腫塊影,脂肪密度或信號占大部分(如圖A、B),增強掃描后只有腫塊的實性部分或內部條索狀間隔呈現輕度強化;黏液型脂肪肉瘤8例,多呈現略高于水的密度或信號,通常沒有脂肪或僅含有少量脂肪密度或信號,增強掃描后病變有時呈輕度強化,有時強化明顯,表現為云絮狀或網格狀;去分化脂肪肉瘤2 例,主要表現為實性腫塊,含有少量的脂肪密度或信號(如圖C),腫瘤實性部分在增強掃描中呈明顯強化現象;非典型性脂肪肉瘤5 例,影像表現與其組織成分有關(如圖D)。

圖A、B 為腹腔高分化脂肪肉瘤,部分腫瘤組織疝入右中腹部切口,及左側腹股溝。病灶邊界較清,以脂肪密度為主,內見多發不規則分隔及少小斑點狀鈣化灶,局部見團塊狀、結節狀軟組織密度影,雙期增強掃描病灶呈輕度不均勻強化。

圖C 為腹膜后去分化脂肪肉瘤,CT 平掃呈不規則形等低混雜密度包塊,邊界尚清,腹主動脈受壓,部分包繞,下腔靜脈受侵犯。

圖D 為左股部混合型脂肪肉瘤(粘液樣型與高分化型相混合),T2WI 左側股骨下段后方軟組織內橢圓形混雜高信號影,邊界清楚,其內可見片絮狀及條索狀低信號分隔。

3 結論

脂肪肉瘤是軟組織腫瘤中最常見的惡性腫瘤之一,通常發生于大腿、腹腔及腹膜后等脂肪組織較多的部位。腫瘤多為原發性,很少來自脂肪瘤的惡變。腫瘤外覆假包膜,通常呈結節或分葉狀結構,可見出血及壞死灶。2013 年WHO 分類將脂肪肉瘤分類為非典型脂肪瘤性腫瘤、高分化型脂肪肉瘤、去分化型脂肪肉瘤、黏液型脂肪肉瘤(含圓細胞型脂肪肉瘤)及多形性脂肪肉瘤等類型[2],不同類型的脂肪肉瘤,其組織成分不同,腫瘤的生物學行為也是有差異的。

3.1 脂肪肉瘤的影像學表現

3.1.1 CT 表現

分化良好的脂肪肉瘤通常呈分葉狀,邊界清晰,大部分以脂肪密度為主,CT 值低于-100 Hu。盡管脂肪組織在增強掃描中強化程度不明顯,但脂肪肉瘤仍與良勝脂肪瘤卻具有一定差異,主要表現為其組織內部的條狀、網狀、絮狀及結節狀分隔在增強掃描中有輕度到中度的強化;去分化型脂肪肉瘤為脂肪和軟組織密度混合的腫塊影,在增強掃描中,多數情況下,兩者有明顯界限,這歸因于軟組織強化程度較輕,而脂肪組織強化程度不明顯,若腫瘤內脂肪成分較少,則在增強掃描時脂肪成分與軟組織分界不明顯;黏液型脂肪肉瘤呈棉絮樣改變,通常沒有肌組織密度高,在增強掃描中呈現的強化特點為不完全的漸進性不均勻性強化,腫瘤內部可見少許條索狀高密度影(即強化的血管影),部分腫瘤還可呈邊緣較清晰的水樣低密度分隔狀改變,CT 值0-20 Hu;多形型脂肪肉瘤大多表現為軟組織腫塊,周邊可見條索狀高密度影,平掃接近骨骼肌密度,增強掃描大部分強化程度不一致,壞死區強化程度不明顯。一般情況下,脂肪肉瘤占位征象明顯,體積多較大,其內含脂肪組織是診斷此病的主要依據,腫瘤內也可見罕見的鈣化影[3]。

3.1.2 MRI 表現

腫瘤呈軟組織腫塊影,具有形態各異、大小不等、邊界模糊和信號強度不均勻等特點。不同成分的腫瘤,其MRI 信號特點千差萬別。分化良好的、含脂肪成分較多的脂肪肉瘤,表現為不均勻的短T1 中長T2 信號,STIR 序列則呈等信號改變,存在鈣化與出血的病灶中均具有不規則的混雜信號區征象[4]。瘤內纖維間隔呈長T1 信號,增強掃描后間隔強化突出;黏液型脂肪肉瘤最常見,液體囊性成分占絕大多數,多以長T1 長T2 信號為主,T2WI 信號不等,有時也可見線樣低信號分隔影或稍高信號影,增強掃描為持續性不均勻性強化表現;含脂肪量少的圓細胞型脂肪肉瘤,多為等T1 等T2 信號影。

3.2 鑒別診斷

3.2.1 錯構瘤:錯構瘤瘤體具有兩種組織成分:單一組織結構,三胚層結構。脂肪( 囊性液脂)、鈣化或骨骼(類似牙齒組織),是其明確的診斷依據[5]。多數錯構瘤內既有囊性成分,又有實性成分,80%可見結節影(T2WI 呈高信號),當腫瘤發生惡化時,則會出現囊壁增厚、侵犯周圍組織以及鄰近淋巴結腫大的征象。

3.2.2 畸胎瘤:畸胎瘤最好發的部位在盆腔,以卵巢最為多見,其特征性表現包括密度不均勻,包含牙齒、骨質、毛發等成分復雜,鈣化影多見。良性畸胎瘤多見于兒童,根據CT 表現較易與脂肪肉瘤區分;惡性畸胎瘤多為實性腫塊,脂肪和骨質成分不多,當腫瘤與周圍組織分界不清時,則很難與脂肪肉瘤鑒別。

3.2.3 膿腫或囊腫:脂肪肉瘤完全黏液變時,與囊腫或膿腫表現相似。囊腫多在鄰近關節部位生長,似圓形,其壁較薄,與周圍組織分界清楚,平掃呈長T1 長T2 信號,一般情況下,囊腫信號均勻,增強掃描病灶強化程度不明顯[6],而膿腫其壁較厚,與周圍組織分界不清,周圍可見炎性滲出改變,增強掃描環壁強化,病史及增強有利于診斷。

3.2.4 神經鞘瘤:神經鞘瘤明顯囊變或富含黏液變性的Antoni B 型神經組織時,CT 平掃與黏液型脂肪肉瘤相似,但不同的是,神經鞘瘤沒有纖維分隔與脂肪成分,而且此病一般多發于頭頸部、脊柱旁以及肌間隙等部位,神經鞘瘤的特征性表現是在增強掃描中,瘤體內部呈“籬笆”狀或“云絮”狀混雜密度改變,脊柱旁的腫瘤常常會出現相鄰椎間孔擴大及鄰近骨質破壞等征象。

綜上所述,不同亞型的脂肪肉瘤的影像學表現雖有差異,但其內均含有大量脂肪成分,所以通過分析影像學檢查結果結合臨床資料來診斷脂肪肉瘤是不難的,然而病理學結果仍然為診斷的金標準,總之影像學檢查有利于此病在術前的診斷與鑒別診斷。