止痛湯治療慢性盆腔痛氣滯血瘀夾濕型臨床觀察

王興敏

(廣東省珠海市斗門區僑立中醫院,廣東 珠海 519040)

盆腔炎是女性內生殖器官,包括子宮、輸卵管、卵巢及盆腔結締組織、盆腔腹膜等因受病菌或病毒的感染而引起的炎癥[1]。盆腔炎是婦女不在行經、妊娠及產后期間發生的小腹或少腹疼痛,甚則痛連腰骶[2]。其中慢性盆腔炎為急性盆腔炎未能徹底治療,或體質較差病程遷延所致[3],表現為慢性盆腔痛、下腹墜脹、疼痛,腰痛、或有月經不調、不孕或癥瘕、異位妊娠、偶有低熱、易疲倦、精神不振等。本研究用止痛湯口服及灌腸治療慢性盆腔炎氣滯血瘀夾濕型療效較好,報道如下。

1 臨床資料

共104例,均為2017年2月到2019年2月本院門診診治的慢性盆腔痛氣滯血瘀夾濕型患者,隨機分為A組與B組各52例。A組年齡22~50歲,平均(32.4±3.7)歲;病程4個月~5年,平均(3.3±1.0)年。B組年齡22~50歲,平均(32.6±3.6)歲;病程4個月~5年,平均(3.2±1.1)年。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。

評價項目包括主癥、次癥、舌脈,至少具備主癥2項,次癥3項,參照舌苔脈象即可診斷。其中主癥為下腹脹痛或刺痛、疼痛部位固定,腰骶脹痛,經行腹痛加劇;次癥為月經量多或經期延長,夾暗紅色血塊,胸脅或乳房脹痛,白帶量多、色白或黃;舌脈為舌質暗紅或有瘀斑瘀點,脈弦或弦澀。

西醫診斷標準:符合《婦產科學》[4]有關慢性盆腔炎的診斷標準,臨床表現為一定程度的下腹痛,腰痛且勞累或性交后加重等癥狀。

中醫診斷標準:符合《中藥新藥臨床研究指導原則》[5]中有關盆腔炎的診斷標準,辨證分型屬氣滯血瘀夾濕型,對研究知情且自愿簽署同意書。

納入標準:①病歷完整;②年齡大于等于18歲;③經婦科檢查、B超檢查,白帶常規檢查等確診。

排除標準:①因婦科腫瘤、盆腔瘀血綜合征、子宮內膜異位癥、子宮肌瘤、生殖道畸形等婦科疾病引起的腹痛、盆腔痛;②盆腔炎急性期發作期;③合并嚴重臟器疾病、血液系統疾病、嚴重皮膚感染;④精神疾病;⑤妊娠及哺乳期婦女。

2 治療方法

A組予以止痛湯(自擬)。藥用丹參20g,白芍20g,敗醬草20g,雞血藤20g,蒲黃15g,川楝子15g,五靈脂15g,延胡索15g,薏苡仁15g,赤芍10g,黃柏10g,蒼術10g,桃仁10g,香附10g。瘀血重有包塊加紅花10g,莪術10g,沒藥10g;胃納差加砂仁5g,陳皮10g;氣滯重加木香5g,郁金10g;濕重加黃芩10g,藿香10g;熱重加白花蛇舌草15g,蒲公英15g;偏寒加桂枝10g,小茴香10g;輸卵管堵塞加路路通15g,王不留行10g,青皮10g;小便不利加車前草15g。日1劑,浸泡約30min,加水煎煮0.5h,取汁200mL,復渣再煮,取汁200mL,混合均勻,分早晚2次溫服。

B組止痛湯灌腸。止痛湯濃煎至100mL,冷卻至40℃左右,于入睡前進行灌腸,要求先排空糞便,體位取頭低臀高位,將100mL藥液經直腸灌入,灌腸后體位取臥位,保持藥液于肛管中2~6h,日1次。另用止痛湯煎煮至200mL,溫服,日1次。

兩組均持續治療1個月(經期停用)。

3 觀察指標

中醫證候評分參照《中藥新藥治療盆腔炎的臨床研究指導原則》[5],主癥包括下腹脹痛、腰骶疼痛不適,白帶異常,癥狀由輕到重,以0、2、4、6分進行評分;次癥包括月經不調、乳房脹痛、同房或勞累后腹痛加重,癥狀由輕到重,以0、1、2、3分進行評分。最后將各證候評分相加,計算總評分,得分越高提示癥狀越嚴重。

疼痛程度:參照視覺模擬評分法(Visual Analogue Scale/Score,VAS),以0~10分進行評分,得分越高提示疼痛程度越嚴重[6]。

臨床癥狀緩解時間:包括腹痛消失時間、體溫恢復正常時間、婦檢體征消失時間。

4 療效標準

治愈:癥狀完全消失,中醫證候評分為0分,婦科檢查、B超檢查提示無異常,6個月內未復發。顯效:癥狀基本消失,中醫證候評分減少2/3以上,婦科檢查、B超檢查明顯改善。有效:癥狀有所改善,中醫證候評分減少1/3~2/3,婦科檢查、B超檢查有所改善。無效:未達“有效”標準。

5 治療結果

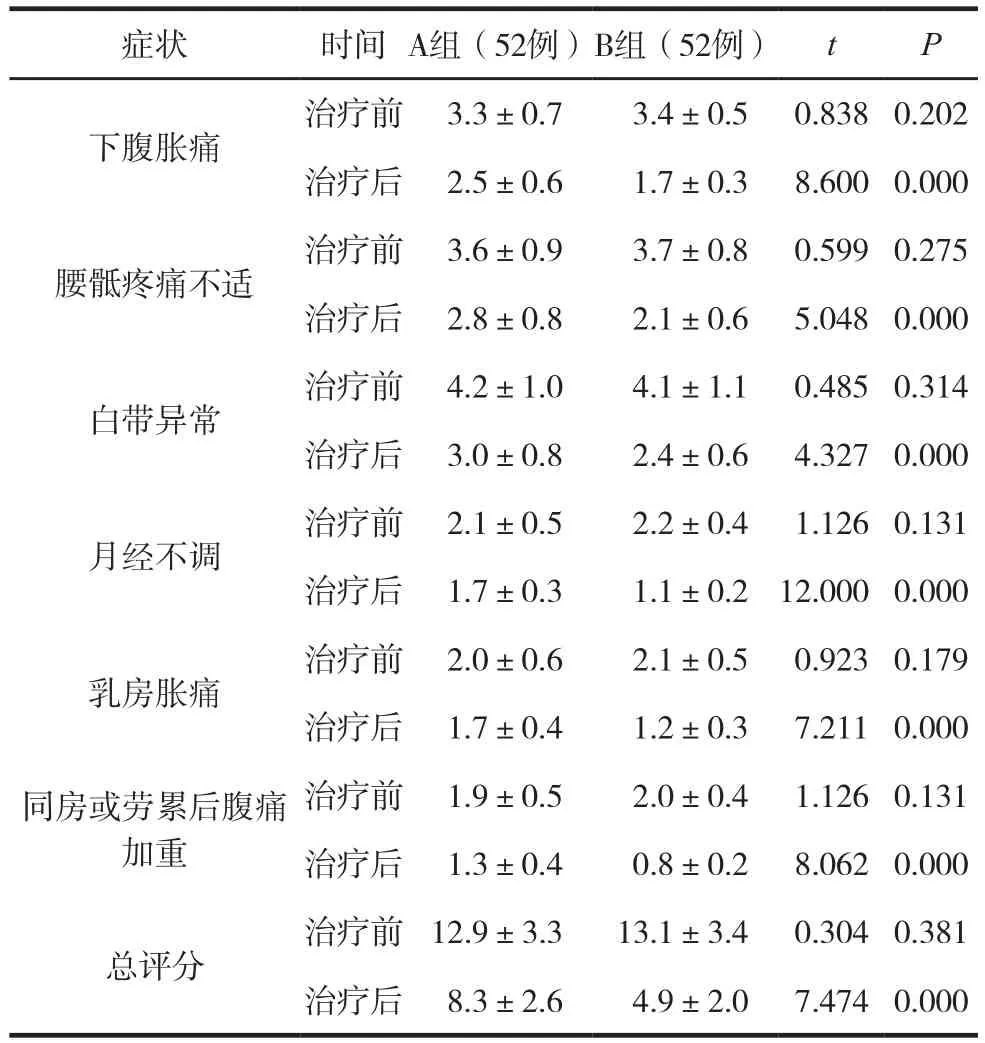

兩組治療前后中醫證候評分比較見表1。

表1 兩組治療前后中醫證候評分比較 (分,±s)

表1 兩組治療前后中醫證候評分比較 (分,±s)

癥狀 時間 A組(52例)B組(52例) t P下腹脹痛治療前 3.3±0.7 3.4±0.5 0.838 0.202治療后 2.5±0.6 1.7±0.3 8.600 0.000腰骶疼痛不適治療前 3.6±0.9 3.7±0.8 0.599 0.275治療后 2.8±0.8 2.1±0.6 5.048 0.000白帶異常治療前 4.2±1.0 4.1±1.1 0.485 0.314治療后 3.0±0.8 2.4±0.6 4.327 0.000治療前 2.1±0.5 2.2±0.4 1.126 0.131治療后 1.7±0.3 1.1±0.2 12.000 0.000乳房脹痛 治療前 2.0±0.6 2.1±0.5 0.923 0.179治療后 1.7±0.4 1.2±0.3 7.211 0.000同房或勞累后腹痛加重月經不調治療前 1.9±0.5 2.0±0.4 1.126 0.131治療后 1.3±0.4 0.8±0.2 8.062 0.000總評分治療前 12.9±3.3 13.1±3.4 0.304 0.381治療后 8.3±2.6 4.9±2.0 7.474 0.000

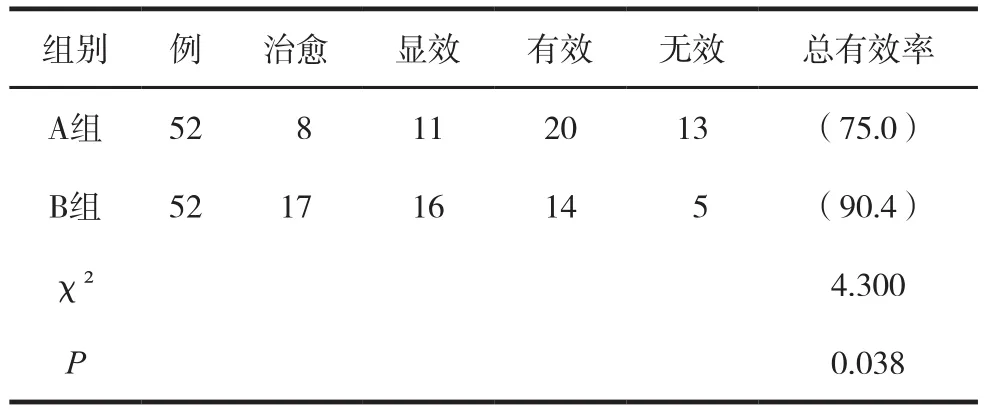

兩組臨床療效比較見表2。

表2 兩組臨床療效比較 例(%)

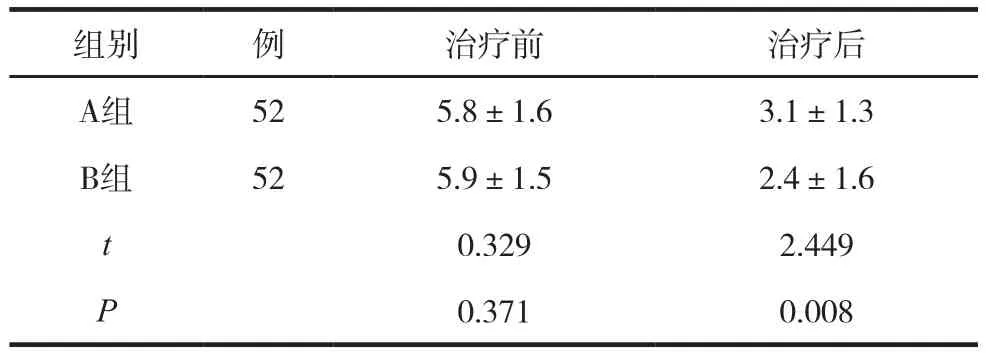

兩組治療前后的VAS評分比較見表3。

表3 兩組治療前后VAS評分比較 (分,±s)

表3 兩組治療前后VAS評分比較 (分,±s)

組別 例 治療前 治療后A組 52 5.8±1.6 3.1±1.3 B組 52 5.9±1.5 2.4±1.6 t 0.329 2.449 P 0.371 0.008

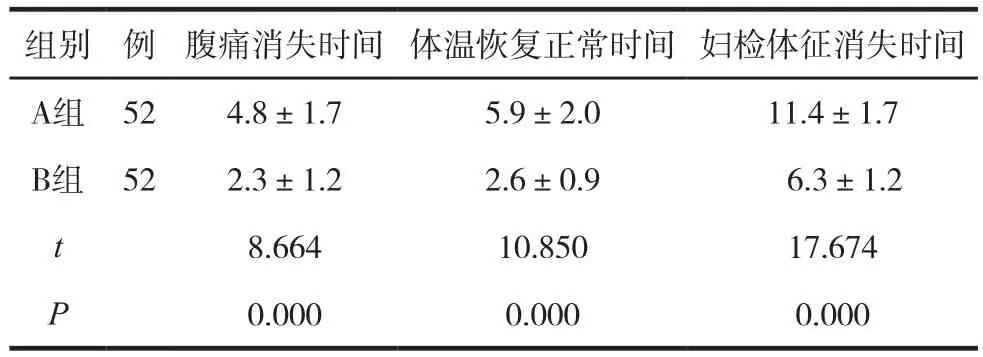

兩組臨床癥狀緩解時間比較見表4。

表4 兩組臨床癥狀緩解時間比較 (d,±s)

表4 兩組臨床癥狀緩解時間比較 (d,±s)

組別 例 腹痛消失時間 體溫恢復正常時間 婦檢體征消失時間A組 52 4.8±1.7 5.9±2.0 11.4±1.7 B組 52 2.3±1.2 2.6±0.9 6.3±1.2 t 8.664 10.850 17.674 P 0.000 0.000 0.000

6 討 論

慢性盆腔痛屬中醫“婦人腹痛”“癥瘕”等范疇。《金匱要略·婦人雜病脈證并治第二十二》云:“婦人腹中諸疾痛,當歸芍藥散主之。”又云:“婦人之病,血寒集結,胞門寒傷,此皆帶下。”《諸病源候論》言:“婦人月水來腹痛者,由勞傷血氣,以致體虛,受風冷之氣,客于胞絡,損沖任之脈,手太陰、少陰之經……其經血虛,受風冷,故月水將來之際,血氣動于風冷,風冷與血氣相擊,故令痛也。”馬寶璋主編的《中醫婦科學》也提出“婦女不在行經、妊娠及產褥期發生小腹或少腹疼痛,甚至痛連腰骶者,稱為婦人腹痛”。說明慢性盆腔痛病機主要為經行產后,胞脈不閉,風寒濕熱侵犯,隨著疾病進展機體正氣進一步消耗,各器官功能減退,經絡堵塞,脾腎功能因而受影響。患者體易抑郁,氣血失和,氣機不暢,血行受阻,久病傷絡成瘀,瘀停體內,氣血運行不暢,不通則痛。另外天氣潮濕,機體易外感濕邪,濕性黏膩,易襲下焦,致病不易痊愈。多表現為舌質暗苔黃膩,脈弦亦表現氣滯血瘀夾濕之證。因此,治療原則是行氣、活血、散結、祛濕[7]。

中藥具有調節局部血液循環、調節機體功能、改善內分泌、促進毒素排除等功效,且能使氣血通暢、疏通經絡、緩解疼痛,因此能預防疾病復發[8]。止痛湯具有祛瘀行氣止痛、活血祛濕功效,灌腸有利于靜脈叢直接吸收中藥向盆腔組織彌散,提高盆腔血藥濃度,還能減少藥物對胃腸道的刺激[9]。中藥方中黃柏祛濕,五靈脂、蒲黃能活血化瘀并散結止痛,赤芍、丹參活血化瘀,川楝子、延胡索理氣、活血、鎮痛,雞血藤行血養血,白芍養血、止痛。口服聯合灌腸方式給藥,能提高機體藥物濃度[10],快速改善疼痛等癥狀。結果顯示,B組治療后VAS評分低于A組,臨床癥狀緩解時間短于A組,其原因可能是灌腸給藥有利于藥物直達病所,促進局部血液循環、疏通經絡,因此疼痛可以得到有效緩解甚至消除。止痛湯口服聯合灌腸能益氣扶正,改善機體微循環,提升機體免疫能力[11-12]。此外,總有效率B組高于A組。說明聯合用藥能提高臨床療效、降低復發率。女性的生殖器官靜脈叢密,血運豐富,且直腸黏膜和盆腔器官相鄰、管壁薄、組織疏松,灌腸給藥可使藥物保留于直腸區,經直腸黏膜上皮細胞吸收后經下直腸靜脈、肛門靜脈、髂內靜脈直接進入體內參與循環,使藥物直接浸潤、滲透至盆腔臨近組織,具有見效快、生物利用率高等特點,從而提高療效,降低復發率。治療過程中將藥液溫度控制在40℃左右,使其與機體溫度相近,能避免藥液對機體產生不利的刺激[13]。

綜上所述,中藥湯劑口服聯合灌腸治療慢性盆腔痛氣滯血瘀夾濕型效果較好,且不易復發。