溫經湯加減結合針刺治療原發性痛經療效觀察

高 潁

(北京豐臺右安門醫院中醫科,北京 100069)

原發性痛經是女性常見病癥之一,發病次數較多,占痛經病因90%以上,原發性痛經也被叫做功能性痛經,是指月經期間疼痛,一般呈痙攣性,集中在腹部的中下方,主要表現為在月經來潮之前或者來潮時出現下腹部疼痛;其他癥狀為頭痛乏力、惡心嘔吐、腹瀉、腰腿疼痛。除此之外,原發性痛經患者還會有焦慮、莫名難過等心里情緒,對生活造成了很大的影響[1]。本研究用溫經湯加減結合針刺治療原發性痛經療效較好,報道如下。

1 臨床資料

共120例,均為2017年6月至2019年6月收治的原發性痛經患者,隨機分為觀察組和對照組各60例。對照組年齡18~32歲,平均(22.53±3.97)歲;未婚32例,已婚28例。觀察組年齡19~35歲,平均(23.21±5.26)歲;未婚37例,已婚23例。兩組年齡、婚史比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

診斷標準:符合《中醫病證診斷療效標準》[2]中痛經的寒凝血瘀證診斷標準,確診為原發性痛經,屬寒凝血瘀型。

納入標準:符合原發性痛經寒凝血瘀證,患者及家屬知情并簽署知情同意書。

排除標準:合并惡性腫瘤、血液系統疾病,對研究藥物過敏,近期內用其他治療或藥物,伴有器質性病變。

2 治療方法

兩組均給予針刺三陰交穴治療。仰臥位,皮膚常規消毒,取2寸毫針,針刺使用漢醫牌一次性針灸針(津杏林書院醫療器械有限公司出品,規格為40~ 50mm×0.25mm)。消毒后,選擇三陰交穴為針刺穴位,在內踝高點直上3寸的地方,脛骨內側面后緣。非經期隨而濟之、順經補發斜刺1~2寸,經期迎而奪之。用提、插、捻、轉的方法向后斜刺,與皮膚呈45o角,進針1.0~1.5寸,持續大概0.5s,之后每次間隔10min進行1次捻轉,每次持續0.5min,留針30min后出針,每周治療1次。虛寒證采用補法,用力輕、緩緩捻轉進針,得氣為度,緩緩間斷捻針,捻轉幅度90o左右,待疼痛逐漸減輕之后緩慢提插出針,不留針。

觀察組加用溫經湯加減治療。藥用吳茱萸、川芎、牡丹皮各15g,當歸、人參、桂枝、半夏、麥門冬各10g,芍藥9g,阿膠20g,牡丹皮15g,生姜、甘草各6g。子宮虛寒、少腹冷痛加肉桂15g易桂枝。去丹皮、麥冬,加艾葉10g,橘核6g,荔枝核9g,小茴香6g。氣滯加香附10g,萊菔子3g,烏藥6g。經血紫塊去阿膠,加桃仁10g,澤蘭10g,紅花6g。寒濕凝滯明顯加干姜6g,艾葉10g。濕熱瘀阻明顯加丹皮,生地。每次月經來潮前1周開始服用,月經期間不停藥,直至月經干凈為止,連續治療3個月經周期。

兩組治療3個月。

3 觀察指標

采用視覺模擬評分方法進行自測評定。

4 療效標準

參照《臨床疾病與療效判斷標準》[3]。痊愈:疼痛癥狀消失,且連續3個月內未見復發。好轉:疼痛癥狀好轉,但不能維持3個月內無復發情況。無效:疼痛癥狀未見改善或加重。

5 治療結果

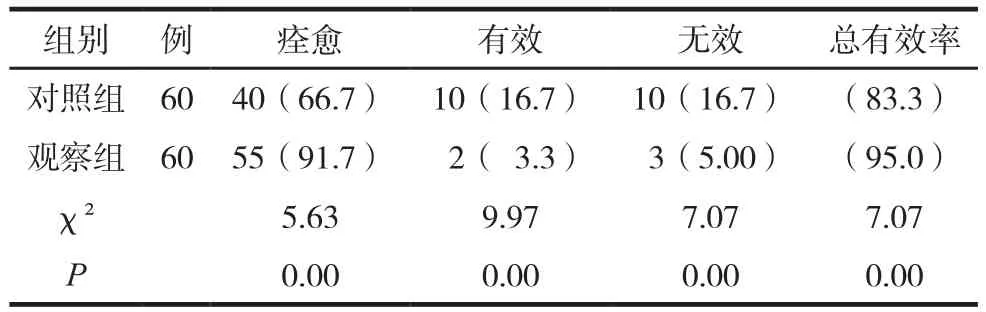

兩組臨床療效比較見表1

表1 兩組臨床療效比較 例(%)

兩組治療前后視覺模擬評分比較見表2。

表2 兩組治療前后視覺模擬評分比較 (分,±s)

表2 兩組治療前后視覺模擬評分比較 (分,±s)

組別 例 腹痛 情緒不穩 疲倦 社交沖突治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后對照組 60 43.5±10.3 9.6±3.2 40.0±15.3 12.3±3.8 27.3±11.0 11.2±4.9 23.5±8.5 13.0±4.9觀察組 60 42.9±11.3 5.8±3.0 42.2±18.6 6.2±2.0 27.6±10.8 6.3±2.3 22.6±8.1 6.3±2.4 t 0.304 6.710 0.706 11.00 0.150 7.011 0.593 9.511 P 0.761 0.000 0.480 0.000 0.880 0.000 0.553 0.000

6 結 論

痛經是指月經前后或者月經期間出現下腹部疼痛、墜漲,伴有腰部酸痛。疼痛常呈痙攣性,位于下腹部趾骨上,或延伸至腰骶部和大腿內側[4]。劇烈疼痛者可出現面色蒼白、惡心、嘔吐、出冷汗等。不同年齡段發生率不同,初潮時發生率較低、隨后逐漸增加,16~18歲達到頂峰,30~35歲時下降,生育期穩定40%左右,50歲在20%左右。鄭芳等[5]指出,痛經的主要病機是氣血運行不暢通,沖任二脈血流受阻,“不通則痛”。治療要以調理沖任氣血、活血、溫經散寒通經為主。有關研究表示,暴露于寒冷的環境中或者劇烈運動等都會引發痛經。治療痛經除了用藥物外,也需要配合一定的心理治療,如告知患者月經期間輕度不適是正常的生理反應,消除緊張、緩解憂慮后可緩解痛經。其次需要保持良好的生活習慣,保持經期有足夠的休息時間,有充足的睡眠,規律適度的鍛煉,忌煙酒[6]。中醫認為,氣血是生命活動中的重要物質,氣血運行的通道是經絡,氣血輸入和分布都需要依賴于順暢的經絡運行,針刺能使經絡疏通、調理陰陽和氣血,在氣血運行的同時起到促進和調節的作用,所以在辨證論治的時候配合針刺可提高治療效果。

溫經湯出自《婦人大全良方》,具有溫經散寒、活血祛瘀的功效,主治沖任虛寒、瘀血阻滯證。方中吳茱萸為君,溫經消寒;當歸、白芍、牡丹皮為臣,補血生氣、活血化瘀;川芎為佐,活血、行氣止痛;半夏、麥門冬為使,養陰止嘔。三陰交穴在足內踝上4指寬處各有1個,有健脾益血作用,其次,三陰交穴還能調肝補腎[7]。針刺三陰交穴可以治療月經不調、痛經、陰道瘙癢、白帶過多等,中醫認為“女子以血為本”,除月經外,懷孕、生產甚至哺乳都需要有氣血的支持。三陰交穴是足太陰脾經、足厥陰肝經以及足少陰腎經的交會穴,針刺三陰交穴對這3條經脈都進行了調節。

綜上所述,溫經湯加減聯合針刺三陰交穴治療原發性痛經效果較好,復發率較低。