某鐵路怒江至伯舒拉嶺段主要工程地質問題及地質選線

霍 欣

(中鐵第一勘察設計院集團有限公司,西安 710043)

1 工程概況

某鐵路怒江至伯舒拉嶺段是昌都至林芝段的一部分,位于西藏昌都地區的八宿縣、洛隆縣,線路整體呈東西走向,東起同卡鎮吉巴村怒江右岸,西至昌都縣與波密縣交界處,長度約72.5 km。本段屬喜馬拉雅造山帶[1],地殼抬升劇烈,巖體受推擠變形強烈,造就了高地應力、高地溫的地質環境。由于地質構造復雜,地形陡峻,巖性多變,沿線不良地質作用強烈,崩塌、危巖落石、巖堆等不良地質隨處可見;受古地理環境的影響,飛來峰等大型推覆構造亦有分布,這都給該區域的鐵路選線帶來很大困難。

2 地質特征

2.1 地形地貌特征

本段位于藏東南橫斷山高山峽谷區(圖1),總體地勢北高南低,西高東低。線路走行于橫斷山系腹地西部,山嶺海拔3 000~5 500 m,地形高差1 500~2 000 m,河谷狹長幽深,兩側山峰高聳,形成了特殊的封閉性高山峽谷地貌,在極端氣候條件和復雜地質構造影響下,危巖落石、崩塌隨處可見,泥石流、滑坡、巖屑坡等地質災害十分發育。

圖1 怒江峽谷區地形地貌

2.2 地層巖性

本段三大巖性均有分布,其中,沉積巖主要為古近系、白堊系的泥巖、砂巖、礫巖及二疊系至石炭系的砂巖,局部分布侏羅系的砂巖、晚古生代的灰巖;侵入巖以燕山期和喜馬拉雅期花崗巖、閃長巖為主;沉積巖和早期的巖漿巖在后期巖漿作用和動力變質作用下,常形成變質巖,本段常見的變質巖為變質砂巖、片巖、大理巖、片麻巖等。

2.3 地質構造

本段位于二級構造單元班公湖—怒江結合帶及拉達克—岡底斯—察隅弧盆系交匯處,線路大段落走行于三級構造單元伯舒拉嶺巖漿弧構造內,沿線構造發育,主要以北西-南東向擠壓性斷裂構造為主,規模較大,一般在幾十千米,個別區域性斷裂延伸長度可達上百千米,斷帶寬度從幾十米至上百米不等;次級斷裂主要分布在兩個二級構造單元結合處,多與主斷裂呈“人”字形相交,發育密集。

2.4 氣象水文

本段為高原亞溫帶亞濕潤氣候,年平均氣溫為1.5~13.6 ℃,夏季溫和濕潤,冬季寒冷干燥,年溫差小,日溫差大,整體而言以寒冷為主。區內年平均降水量在300~500 mm,降雨集中,季節分布不均,多集中在5~9月份,占全年降雨量的77.9%~95.8%。區內年平均蒸發量1 600~2 100 mm,蒸發量遠大于降水量。該區域怒江、德曲等河谷深切,峽谷高差大,氣候垂直變化大于水平變化。

3 主要工程地質問題

本段具有高海拔、大高差、地殼隆起抬升、構造運動強烈、河流剝蝕急速下切的特殊地質背景,在內外動力地質作用下,本段主要存在高壓構造突涌水、越嶺段深埋長大隧道高地應力、高地溫及隧道進出口處高位危巖落石等工程地質問題,鐵路選線面臨復雜、嚴峻的安全形勢。

3.1 高壓構造突涌水問題

本段構造發育,存在斷裂及大型推覆構造。該段共發育有19條區域型大斷裂,23條支斷裂,其中,在班公湖—怒江縫合帶的西邊界發育有邊壩—洛隆活動斷裂,該斷裂為全新世左旋活動性區域斷裂,延伸長500余 km,斷層產狀N37°W∠70°N,在本段與康玉隧道呈大角度相交。此外,在活動斷裂東側發育有大型逆沖推覆構造(飛來峰),該構造形成于早期的中侏羅世,覆蓋于侏羅系中統地層之上,巖性主要為上古生界瞎絨曲組(Pz2x)的灰巖、大理巖。斷裂及推覆構造分布于隧道工程處,對深埋隧道的影響主要體現在高壓構造突涌水問題。

一方面,斷裂[2-3]尤其是區域性活動斷裂處的巖體,以及受推覆構造[4-6]影響、改造的巖體,一般完整性差,節理裂隙發育,富含大量基巖裂隙水,受完整基巖的隔水作用,水體常具有承壓性,在深埋(埋深一般>1 200 m)隧道開挖時,極易碰到高壓突涌水。

另一方面,組成推覆構造的灰巖和大理巖等可溶巖,在水流侵蝕作用下形成巖溶,伴隨多次構造運動的抬升-夷平過程,巖溶被封閉或半封閉于基巖中,隧道施工將引起巖溶水的突涌問題。本段巖溶的發育受地殼升降及自然氣候效應控制,巖溶的發育程度與夷平面的形成規模呈正相關,巖溶的發育特征如下。

(1)隧址區在4 500~4 800 m和3 400~3 600 m高程段為地勢相對平緩的寬谷區。其中,4 500~4 800 m高程段是區內各級切溝水流發源地,溝內坡降較小,是區內主夷平面重要組成部分,該高程段巖溶發育強;3 400~3 600 m高程段是區內河流剝蝕面的重要組成部分,該高程段地貌平緩,為水平巖溶作用提供了有利的環境條件,該高程段巖溶發育較強。

(2)高程3 600~4 500 m段位于主夷平面以下,往往是坡度為30°~40°的斜坡段。由于此時高原已經抬升,巖溶發育所需的自然氣候條件已經弱化,因此該期巖溶作用發育相對較弱。

(3)在3 400 m以下高程段,地形多為狹窄的“V”形峽谷,表明該階段地殼處于強烈的抬升運動中,區內以干燥寒冷的氣候條件為主,巖溶的下蝕作用遠遠跟不上河流的下切作用,巖溶發育程度較弱。

因此,巖溶發育程度在垂向上具有明顯的分帶性,即4 500~4 800 m高程段巖溶發育強,3 400~3 600 m高程段巖溶發育較強,3 600~4 500 m及3 400 m高程以下巖溶發育較弱。

3.2 越嶺段深埋長大隧道高地應力問題

通過資料收集和現場地應力實測,結合數值計算和模擬分析,本區最大主應力方向為N19.2°E-N82°W,在越嶺隧道埋深66.5~712.45 m的實測地應力范圍內,最大水平主應力(SH)為3.63~30.1 MPa,對應的最小水平主應力(Sh)為3.05~20.23 MPa,用巖石容重估算的垂直主應力(Sv)為1.79~19.88 MPa。場區三向主應力值的關系為:SH>Sh>Sv,主要以水平應力為主,在全線最大2 100 m的埋深處,最大主應力可達80 MPa,高地應力環境下,硬質巖將發生巖爆[7-9],軟質巖將發生大變形[10]。

3.3 高地溫問題

線路所經的藏東南地區是地中海-南亞地熱異常帶的重要組成部分,根據收集的資料并結合地質調繪,怒江至伯舒拉嶺段發現有溫泉共64處,多集中在怒江斷裂帶內,溫度最高的為江云溫泉,溫度高達60 ℃。

根據深鉆孔測溫數據,怒江至伯舒拉嶺段正常地溫梯度為2.7~3 ℃/100 m,考慮地溫梯度、地表溫度、地形、地下水的影響,在埋深800~1 000 m及以上的隧道,可能存在熱害的風險,一般為28~37 ℃,最高可達50 ℃,高地溫一方面惡化隧道施工及運營環境,同時影響隧道襯砌材料選擇及施工方法[11-12]。

3.4 隧道進出口高位危巖落石問題

受構造、風化、凍融等作用的影響,裸露的基巖表面節理裂隙發育,巖體被塊狀切割,完整性差,陡坡上方普遍發育危巖落石。特別是在怒江、德曲、娃拉擁等沖溝的兩側,由于河流深切,岸坡陡峻,地形落差巨大,高位危巖落石及高位崩塌規模較大。經過地質選線,貫通及對比方案已經避繞了對工程影響較大的高位危巖落石,但在怒江兩側的果拉山隧道出口、夏里隧道進口及德曲右岸的察達隧道出口處仍面臨高位危巖落石的威脅,其中夏里隧道進口上方140 m處分布面積8.2×104m2的高位危巖落石,對工程安全影響大。

4 地質選線原則

鑒于怒江至伯舒拉嶺段地質條件復雜,控制線路的工程地質問題眾多,為指導鐵路線位的選擇,便于方案比選過程中開展針對性的工作,在現場調查并結合鉆探、物探成果的基礎上,制訂了本段線路的選線原則。

(1)線路應盡量繞避斷裂[13-14],盡可能少地穿越斷層破碎帶,無法繞避時,應選擇在完整性相對較好的地段或硬質巖區通過[15]。線路應繞避大型推覆構造,在垂向上遠離推覆構造與原始基巖的接觸帶。線路通過巖溶發育區時應選擇合理的高程,避開高程4 500~4 800 m巖溶強發育段[16-17],同時避免隧道反坡施工,平行導坑設置在地下滲流方向的上游一側。

(2)在高地應力區,應通過展線拔高線位或通過傍河隧道降低隧道埋深,線路走向應與區域最大主應力方向平行或呈小角度,以減小隧道洞室開挖后的切向應力;同時隧道應優先考慮走行于硬質巖地區;在軟質巖地區應選擇在構造不發育或發育較弱、地下水不發育的地段通過;越嶺隧道不宜行走于駝峰應力增高區域,盡量走在應力降低區或原巖應力區。

(3)線路應繞避可能大范圍出現嚴重熱害的高地溫地區,無法避開地熱異常帶時應垂直或以大角度通過地熱異常帶[18-19];隧道通過高地溫地區時,宜減少隧道埋深,盡量設置傍河隧道以優化輔助坑道條件。

(4)隧道進出口盡量避開高位危巖落石發育區[20],無法繞避時,應抬高線位高程或選擇在危巖落石易整治且整治范圍較小處通過。

5 線路方案比選

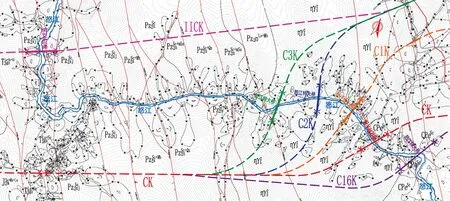

5.1 怒江橋位比選

怒江特大橋為設計跨度大于1 000 m的懸索橋,是本段線路的控制性工程。根據沿線地形地質條件,結合影響線路的主要因素研究了吉村橋位和擁巴橋位兩大線路走向方案(圖2)。兩大走向方案的區別在于跨越怒江的位置不同,擁巴橋位(IICK)方案在擁巴鄉東側約3 km處跨怒江;吉村橋位方案在怒江既有公路橋上下游5 km范圍內跨越怒江,該方案細化研究了C16K、CK、C1K、C2K、C3K共5處橋位方案。

圖2 怒江橋位方案對比示意

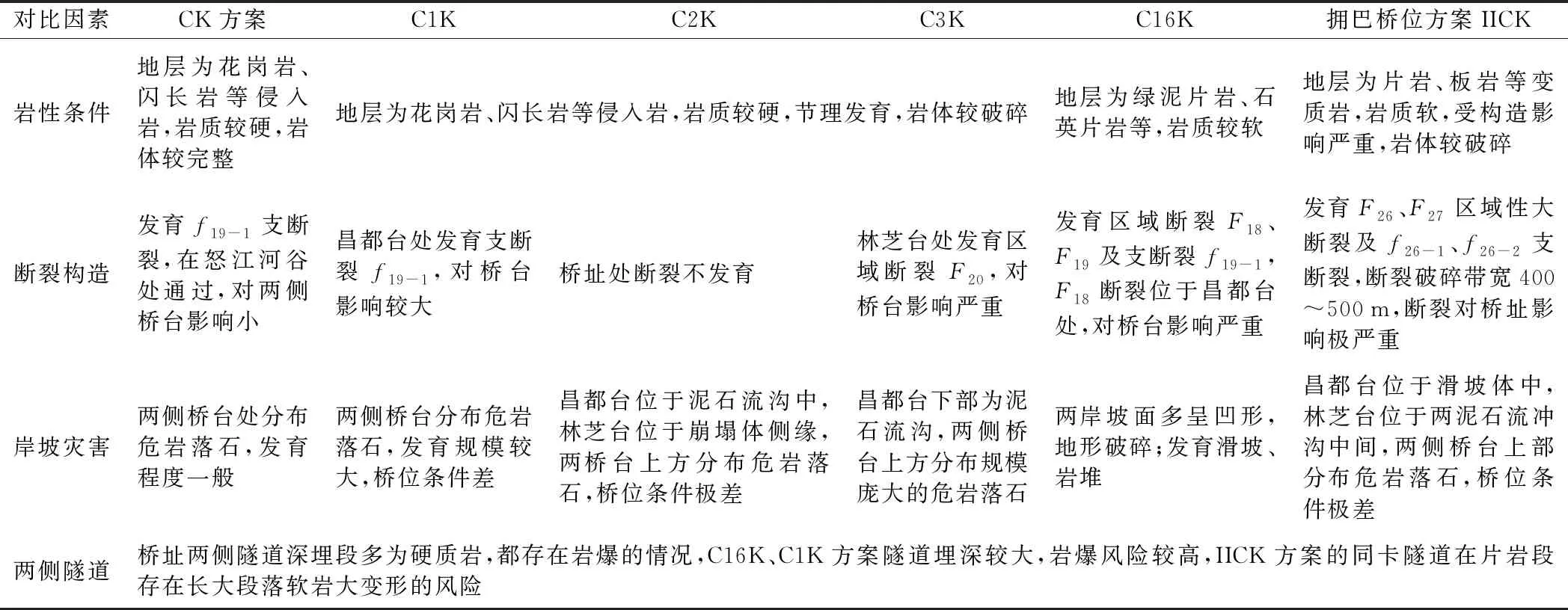

兩大方案同屬于怒江高山峽谷地貌,構造上都處于班公湖-怒江結合帶,橋址處都面臨斷裂構造、危巖落石、泥石流等不良地質的影響,各方案地質條件對比分析情況詳見表1。

表1 各方案工程地質條件評價

通過對各橋址處地質條件分析評價,擁巴橋位(IICK)方案地層以片巖、板巖等軟質巖為主,并發育有區域性大斷裂,兩岸巖體破碎,節理裂隙、揉皺較發育,坡面整體穩定性差,滑坡、巖堆、泥石流、危巖落石等不良地質集中、連續分布,兩端引線隧道工程軟巖大變形問題突出,該方案最差。吉村橋位方案地層以花崗巖、閃長巖等硬質巖為主,不良地質主要為危巖落石,工程地質條件相對較好,其中CK方案橋位受斷裂影響小,巖體較為完整,橋臺上方危巖落石發育程度一般,兩端引線工程條件較好,該方案最優。

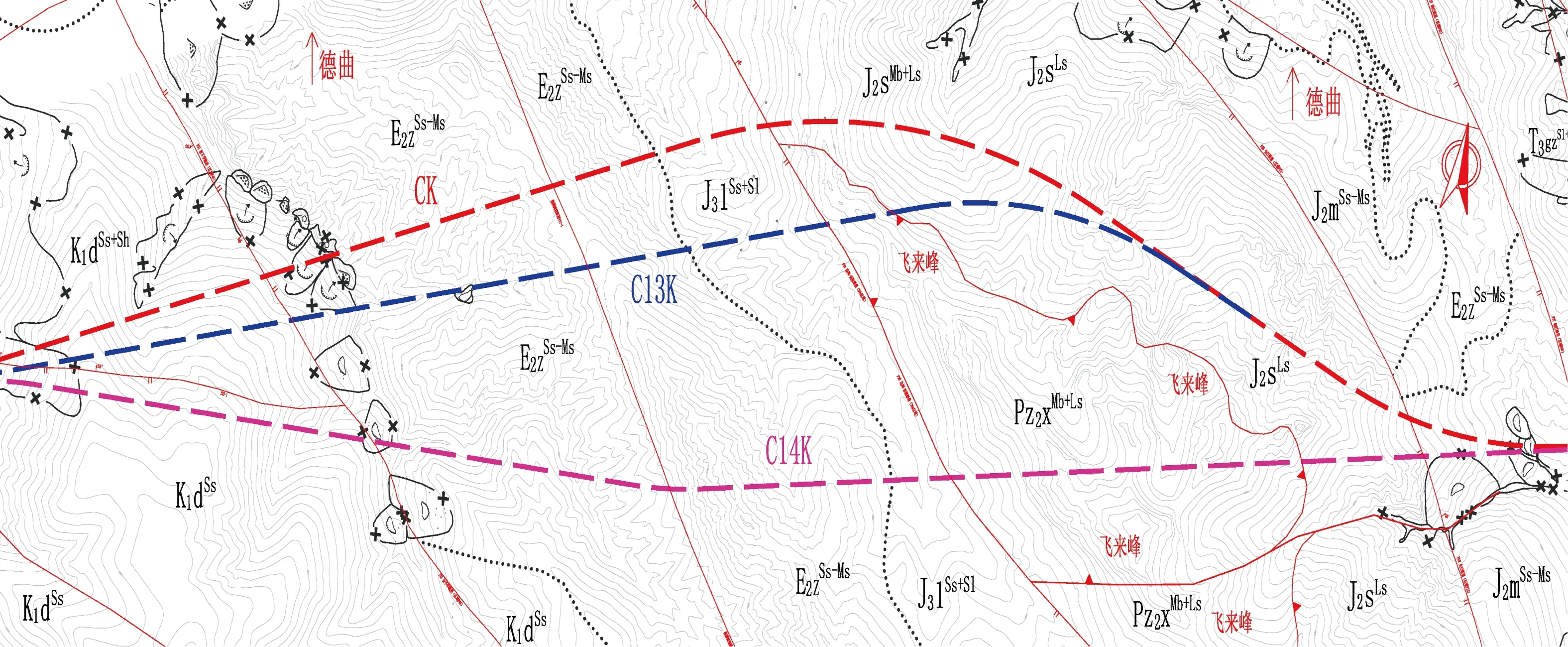

5.2 康玉隧道方案比選

本段為越嶺地段,線路位于怒江支流德曲南側山體中,距離德曲河谷3~7 km,主要比選CK傍河隧道方案、C13K半取直方案及C14K取直方案(圖3)。CK方案傍德曲河谷展線,降低隧道埋深,并繞避了飛來峰,該方案隧道長20.25 km;C13K方案線路走向與CK方案相似,為減小線路長度,該方案下穿飛來峰北側邊角,隧道長19.90 km;C14K方案近似直線,從飛來峰中部大段落穿越,該方案隧道長度最短,為19.20 km。

圖3 康玉隧道方案對比

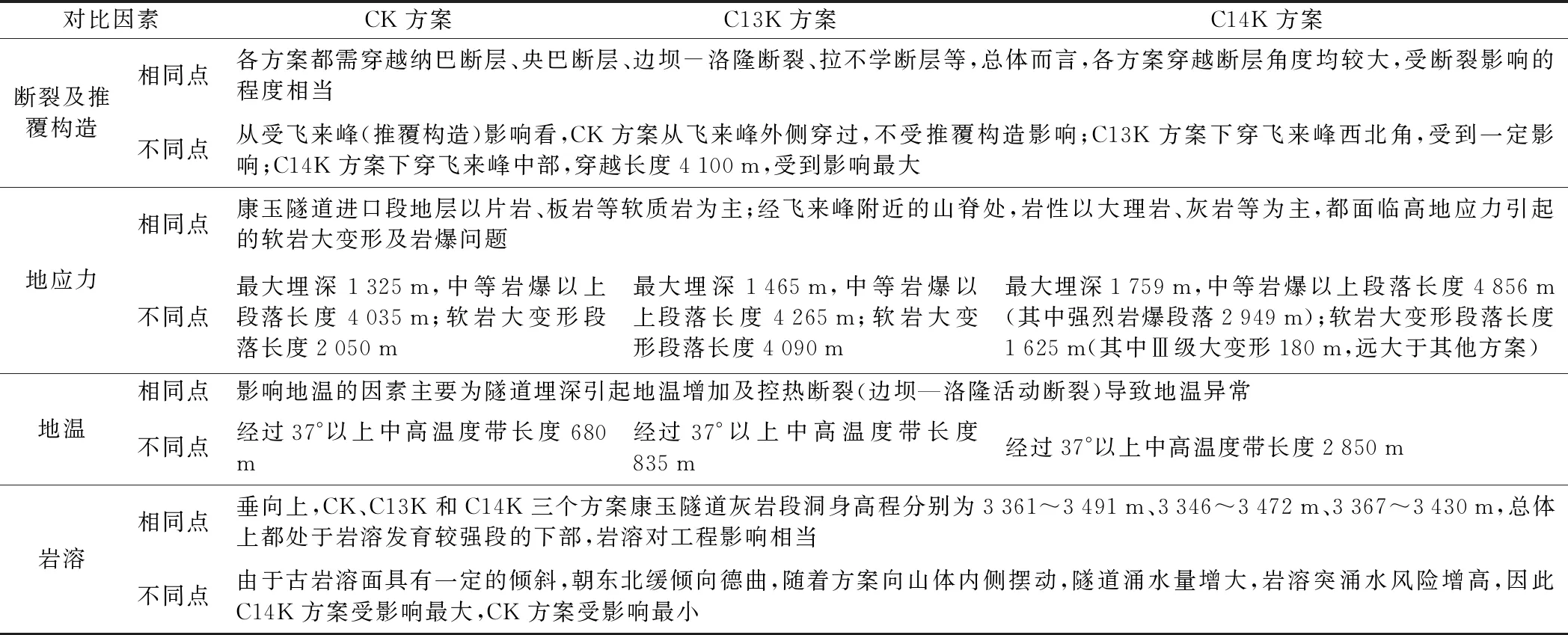

三方案同屬高山峽谷地貌,所經地層巖性、穿越的構造基本相當,隧道進出口位置相同,影響方案的地質因素主要為斷裂構造、高地應力、高地溫和巖溶。三方案地質條件對比分析情況見表2。

通過對各方案受斷裂構造、地應力、地溫、巖溶等方面的影響評價(表2),CK方案通過靠向德曲河谷一側展線,減小了隧道埋深,降低了熱害風險,同時減少了巖爆段落的長度和等級;另外,該方案輔助坑道施工條件較好,有利于處理巖溶水問題,施工風險相對較小,綜合比較,該方案最優。C14K方案隧道長度最短,但受構造、地應力引起的巖爆和軟巖大變形的段落長度及強度最嚴重,受高地溫、巖溶突涌水的風險最大,因此該方案最差。

表2 各方案工程地質條件評價

5.3 夏里至察達溝谷方案對比

該段為越嶺段,線路擬沿德曲南北兩側展線,主要比選了德曲南岸CK方案、德曲北岸C7K方案,方案走向詳見夏里至洛隆方案走向圖(圖4)。兩方案主要區別在于CK方案在希塘附近繼續沿德曲向西展線,向西跨越康玉曲,穿越察達隧道至察達溝谷;C7K方案在希塘附近轉向北,跨越德曲后沿德曲北側進察達隧道至察達溝谷。

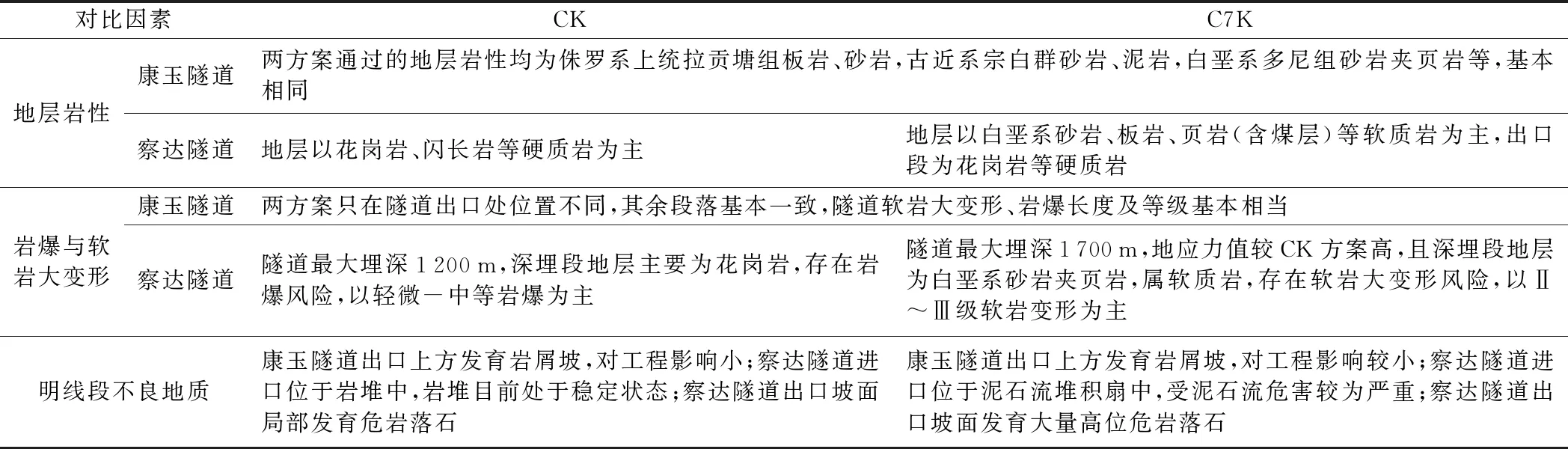

兩方案同屬怒江高山峽谷區向伯舒拉嶺高山區過渡區域,比選段落內主要工程為康玉隧道和察達隧道,兩方案地質構造發育程度及其影響基本相同,控制方案的地質因素主要為地層巖性、地應力(巖爆與軟巖大變形)及明線段的不良地質,兩方案地質條件對比分析見表3。

表3 夏里至察達溝谷段地質條件對比分析

通過對比分析,在康玉隧道段,CK、C7K兩方案地層巖性相同,明線段不良地質主要為巖屑坡、巖堆,對工程影響不大,兩方案整體上工程地質條件相當。在察達隧道,CK、C7K方案隧道主要區別在于洞身條件,CK隧道洞身地層主要為燕山期二長花崗巖、花崗閃長巖等硬質巖,工程地質問題主要為輕微-中等巖爆,圍巖條件相對較好;C7K隧道洞身地層主要為白堊系多尼組砂巖、板巖、頁巖,其中頁巖、板巖巖體破碎、層間結合差、局部含煤層,巖質軟,工程地質問題主要以軟巖大變形為主,圍巖條件相對較差。另外,從不良地質角度分析,C7K察達隧道進口受泥石流影響較為嚴重。因此,從地質條件分析,CK方案優于C7K方案。

6 結論

新建某鐵路怒江至伯舒拉嶺段位于班公湖—怒江結合帶及拉達克—岡底斯—察隅弧盆系交匯處,構造發育,地形陡峻,巖體破碎,不良地質作用密集分布。沿線地質條件是鐵路選線的控制性因素。通過對本段工程地質條件的分析,得出以下結論。

(1)影響本段鐵路選線的工程地質問題,主要為高壓構造突涌水、越嶺段深埋長大隧道高地應力、高地溫及隧道進出口高位危巖落石等。

(2)在現場調查及鉆探、物探成果分析的基礎上,提出了怒江至伯舒拉嶺段鐵路選線的原則,其中為減小高壓構造突涌水、越嶺段深埋長大隧道高地應力及高地溫的影響,傍河隧道方案優勢明顯。

(3)通過對本段3處重點方案具體工程地質條件的比選,依據選線原則,怒江橋位處,CK方案的吉村橋位受重力型不良地質影響較小;在康玉隧道處,CK傍河隧道方案受高壓構造突涌水、越嶺段深埋長大隧道高地應力、高地溫影響較小;在夏里至察達溝谷段,CK德曲南岸方案巖性為硬質巖,且埋深較小,方案較優。