高職院校圖書館積壓圖書的編目工作

王 艷

(無錫商業職業技術學院圖書館,江蘇 無錫 214153)

因外包加工人員無法及時到館加工,高職圖書館積壓了大量的未驗收加工的新書,新書待編時間過長,導致圖書未能及時整理上架。為了盡快解決這一問題,圖書館調整業務模式,由外包加工轉變為自加工,搶抓時間,化解積壓,為提高文獻資源的有效利用做好充分的準備。

在編目工作外包的大形勢下,編目員多年來僅負責外包數據的審校工作,缺乏扎實的實踐功底,尤其是原編,造成了編目員業務能力的退化。這次由外包轉變為自加工,雖然任務重、時間緊,但也是一個重新回爐的好機會。通過自加工,使編目員進一步熟悉編目規則,不斷地積累經驗,并促使編目員不斷地學習和思考,提高自己的業務素質。筆者在實際編目工作中總結了由外包轉為自加工后應注意的幾個方面:

1 多途徑全面查重

查重是編目的一個重要環節,可以保證同一主題文獻歸入到相同的類目,某文獻的不同版本、版次,多卷書的不同卷冊或續編等能夠集中收藏,使同種圖書的分類標引前后一致,避免同書異號現象的發生,從而使圖書排架更加科學規范,方便讀者查找與使用。在編目工作中應按書名、作者、ISBN、叢書名等多途徑進行查重,對題名中含有符號、字母、數字、空格的圖書,查重時要特別注意,提取題名中的關鍵詞用任意匹配的方式進行查重;用外國著者查重時,就要考慮用規范的漢譯名稱及英文全名查重。例如: 《論自由》一書,上海人民出版的中文作者譯為約翰·穆勒,商務印書館出版社的中文作者譯為約翰·密爾,這種情況下就要用英文原名進行查重,使得同種書能夠集中歸類、排架,真正方便讀者查找。

2 仔細核對MARC信息

套錄數據在給編目工作帶來便利的同時也存在不少問題,現階段書商提供的編目數據一部分是從聯合中心下載而來,一部分是由書商聘請的編目人員編目完成的。編目人員專業技術水平參差不齊,再加上對分類、著錄標準理解的不同,因此這類數據良莠不齊,格式規范性差,錯誤率極高。筆者在實際工作中發現套錄數據存在信息少著、漏著、錯著等現象,這就需要編目員細心核對實體書與MARC信息,如:ISBN 978-7-5502-0533-8《唐朝大歷史》一書,為第2版重印版,而書商提供的MRC為第1版的信息,因此,編目人員在套錄數據時不能照搬照抄,要嚴格把關,對數據中存在的問題和錯誤及時糾正,并根據圖書館的實際情況,做出相應的調整和修改,確保文獻的連續性、規范性和統一性。

3 貼切準確揭示分類

圖書分類必須歸入最大用途和最切合其內容的類,同時考慮到本館的性質和任務,使圖書歸入本館使用和讀者利用最確切的類。在判斷分類時不能僅憑書名或套錄數據中的主題去分,應該查閱實體書的相關信息并參考其他圖書館的記錄再給出分類號。如:四川人民出版社的鄧蕾著的《創業者:不一樣的孫陶然》一書,查詢了幾個權威數據館,有的歸入K類企業家生平事跡,有的歸入F創業經驗,而通過翻閱書中內容和前后簡介,該書主要內容為孫陶然親述連續創業、連續成功的完整歷程,是孫陶然一路人生的逆襲,實際應該歸入K類。

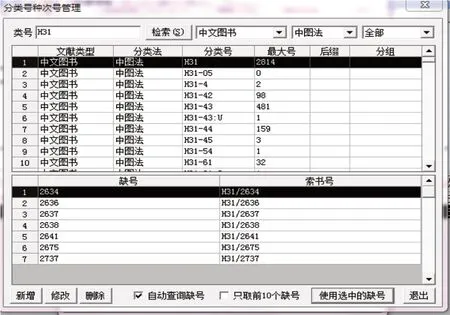

4 及時填補空缺索書號

由于多年的外包,編目過程中會由于修改索書號而產生大量的空號,而外包人員為了追求加工速度往往忽略填空號。在自編目時,編目人員應在分配索書號前查一下“種次號管理”,若有該類的空號就優先選擇空號(如下圖),使排架更為合理有序。

5 結語

編目是一項專業性較強的工作,是圖書館開展各項業務的基礎,工作量大、繁雜、累積性強, 每一道工序都有著詳細、嚴格的流程。能否建立起一個信息準確、質量可靠的書目數據庫是關系到圖書館整體業務工作能否正常運轉、高效服務讀者的關鍵。在編目工作中應不斷實踐、總結經驗,才能提高工作效率、提高圖書館的整體服務質量。