漢傳佛樂“十方腔”的起源初探

胡煒光

摘要:漢傳佛樂“十方腔”在全國范圍內通行,其代表我國佛教音樂核心部分,成為區分佛教音樂和民間音樂的重要標識,但“十方腔”亦非無源之水,必有其源。本文結合僧人口碑資料、歷史文獻資料及音樂形態三方面綜合分析,認為漢傳佛樂的“十方腔”最初產生于我國歷史上佛教盛行的江南地區,其典型旋律、旋法、音調等諸多形態要素與江南民歌存在相似之處。

關鍵詞:口碑資料? 歷史文獻? 音樂形態

中圖分類號:J605? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1008-3359(2020)20-0049-04

漢傳佛樂的“十方腔”以統一音樂形態在全國各大寺廟廣泛使用,形成“超地域”①的風格,與民間音樂有著很大的不同。但另一個問題也隨之而來,那就是“十方腔”的起源問題。

“十方腔”之所以被各大寺廟所接受,一方面是其自身的風格適應了佛教的審美特性,另一方面則反應了“十方腔”最初盛行區域可能就是佛教繁盛之地,只有在這樣的條件下,該地才會吸引到其它區域的僧人前往學習并最終促進“十方腔”傳播而形成統一局面,那么“十方腔”最初源于何處呢?本文結合僧人口碑、歷史資料、音樂形態三者的綜合分析,力圖論證“十方腔”最初起源于佛樂盛行的江南地區。

一、江南源頭的假設

為弄清“十方腔”的源頭,筆者進行過實地調查,多次獲得了一些僧人口碑資料,在2016年初探訪雙桂堂時,其維那師清睦就說“十方腔”從江浙一帶傳來,他本人也曾在浙江出家參學;在探訪重慶慈云寺時,其維那師常靜談到了“川腔”與“下江腔”兩個口頭概念,常靜師父明確指出了“下江腔”在全國范圍廣泛通行,已經逐漸影響到了“川腔”的生存。“下江腔”恰是“十方腔”的另一種表述,該命名直截了當指明了其源頭。

從僧人們的口碑資料中暗示“十方腔”很可能最初起源于江南一帶,但由于僧人們并非音樂專業出身,大多停留在感性認識層面,故江南起源暫且作為假設,尚需進一步以新證據予以論證。既然“十方腔”起源于江南并最終傳入到全國各地,那這意味著江南地區必然在歷史上長期都是佛樂繁榮發展的地域,那歷史上佛樂發展是否均以江南作為大本營呢?接下來將對這個問題作進一步探索。

二、基于佛樂史料的論證

通過對相關文獻資料的整理,發現歷史上江南地區確實是佛樂發展的核心區域,現今佛教的諸多儀軌以及梵唄編創活動均發生在江南區域。

在東晉時期,佛教音樂就開始在江南逐步發展。江西廬山的高僧慧遠就強調音樂對講經、弘法的重要性。在慧遠的一些傳記里,客觀反映了當時佛教儀式的一些雛形,為佛樂與儀式相結合奠定了基礎。“廬山釋慧遠,道業貞華,風才秀發,每至齋集,輒自升高座,躬為導首,廣明三世因果,卻辯一齋大意,后代傳授,遂是永則”②。在東晉時逐步盛行于江南的道樂亦間接影響了佛樂,有些僧人接受了道教音樂的傳授,從這一側面亦反應釋道音樂相互授粉的關系。“太極左仙公葛真人諱玄字孝先,于天臺山授弟子鄭思遠、沙門竺法蘭、釋道徵兵、時先主孫權,后思遠于馬跡山中授葛洪,洪乃葛仙公之從孫”③。南北朝時期,偏安江南的統治者普遍信奉佛教,推動了佛樂發展。當時齊王朝的皇室成員蕭子良就十分注重佛教音樂的改革與編創,他集結了許多優秀樂僧對梵唄進行了一次整理④,并編纂出了《梵唄序》等文獻,成為我國最早的梵唄集成之一。“齊文宣感夢之后集諸經師,乃共忍斟酌舊聲詮品新譯,制《瑞應》四十二契…遂傳法于今”⑤。

除此之外,南朝梁武帝將儒家禮樂制度與佛教相結合,逐步將佛樂與各種儀式結合在一起,他制定了諸多流傳于后世的儀式文本。例如帶有水陸法會雛形的《水陸齋儀》,帶有懺悔反省意味的《梁皇懺法》,且這些儀式中基本程序大同小異,已達到了通用性目的。從此以后,佛樂有了儀式文本作為傳承資料,形成了相對保守的傳承模式。

相比之下,北朝更傾向造像并不注重講經,鮮有關于北朝佛樂活動以及儀式創立的相關記載,顯然輸在了起跑線上,這奠定了佛樂長期以來“南強北弱”的基礎。

隋唐時期,江南依舊是儀軌新創及傳承之地。江西南昌百丈山的僧人創立了《百丈清規》如軍營一般,進一步促進了佛樂的穩定傳承。另外《百丈清規》還收集了不少儀式,如《講經儀》《浴佛儀》《水陸齋儀》等;南京天臺宗僧人智凱根據之前的《梁皇寶懺》創立了諸如《法華三昧懺儀》《金光明懺法》等新的儀式,其基本結構大同小異;南岳衡山的法照大師制定了《凈土五會念佛略法事儀贊》;浙江縉云少康“所述偈贊,皆附會鄭衛之聲,變體而作,非哀非樂,得處中曲韻”。⑥

唐代中后期以及五代時期,因安史之亂與武宗滅佛等事件,使佛樂在北方的傳承再次受到影響。

宋元時期,江南地區產生不少流傳至今的儀式。例如寧波的志磬師父根據梁武帝的《水陸法會》進行了一些創新,曰《水陸新儀》;臺州的高僧在之前懺法的基礎上繼續發展,曰《凈土懺》;而凈土宗代表王子成則“依梁武懺之儀軌,闡彌陀教之功行,千佛備列,圣眾全彰”⑦而制定《彌陀懺法》。很明顯這些儀式皆在前朝儀式基礎上發展,反應了江南地區佛樂傳承幾乎未有斷絕,并且種類日漸增多,這必然促進了江南地區佛樂的繁榮。

相比之下,北宋無論是御制的 “贊”還是所謂“佛頂金輪會”⑧,均未留下詳細的文字記載,難以論證這些內容包含了音樂。

明清儀式制定依然以江南為中心,這一時期大批總結性的文獻誕生,并成為現今寺廟常用的儀式文本。尤其是《禪門日誦》的制定,成為現今寺廟最常使用的唱本并通行于全國。而浙江韻棲寺的袾宏在南宋志磬的《水陸新儀》基礎上創立了《水陸法會儀軌》,后來清代杭州僧人儀潤進行補加后就正式確立了形成現今通行于全國的《水陸儀軌》,成為佛教儀式中參與人數最多、梵唄數量最多、持續時間最長的儀式,基本上涵蓋了寺廟中所有的梵唄。清代的康熙年間,江蘇寶華山僧人德基制成了《瑜伽焰口施食集要》,成為我國現今焰口儀式的唱本。

綜上所述,佛樂在歷史上的傳承與發展基本上都是以江南地區作為中心。相比之下北方地區由于頻繁的王朝更替以及統治者的干預,佛教發展難以持續,佛樂發展必受其影響。新中國成立后,隨著中國佛學院在北京廣化寺的創建,才逐漸改善了北方佛樂發展偏弱的局面。

佛樂在江南的盛行,是否意味著它會采用當地音樂進行發展呢?這是個饒有趣味的問題,接下來筆者將“十方腔”的典型形態同江南民歌進行對比分析,力圖證明這個猜想。

三、音樂形態佐證

由于“十方腔”的節奏節拍和速度要素更多具有佛樂的宗教屬性,與民間音樂靈活多變的節奏節拍存在較大區別,因此這些要素并不具有典型性。在音樂形態分析中,更應該將目光放在音樂音調旋法、發展方式等方面,這才能更準確地抓住“十方腔”的地域性特征。

事實上,“十方腔”與江南民間音樂之間在旋律上有著諸多相似之處,其主要表現在音調旋法、音樂結構以及旋律運動三個方面,下面將對各相似點作詳細論證。

(一)窄音調級進旋法

音調是音樂旋律最基礎的結構,亦是音樂發展的基本動力,其大約由三到四個音按照一定的音程結構進行排列組合,該結構對其旋法特征有著重要的影響。

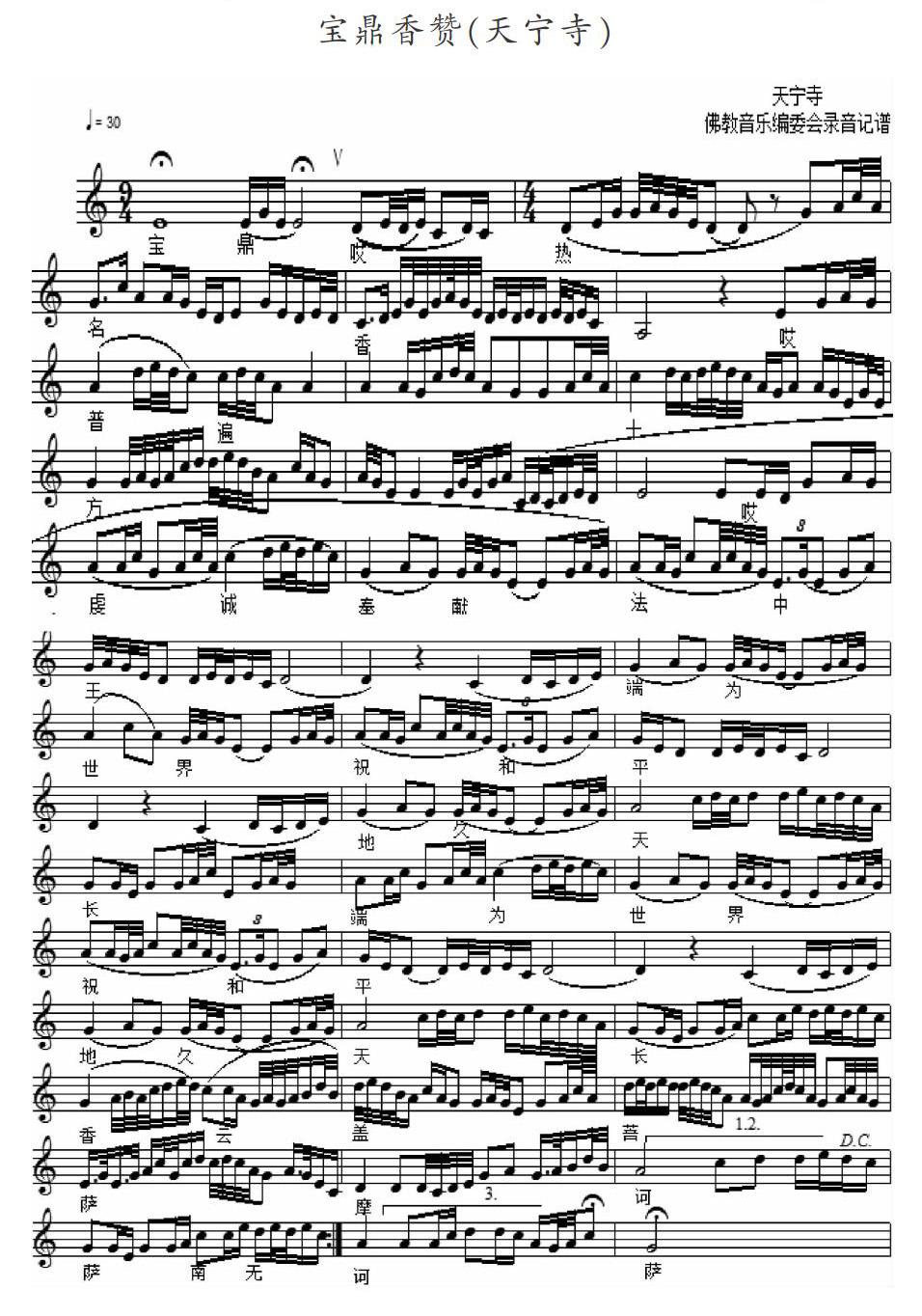

現在以“十方腔”代表曲目《寶鼎香贊》為例進行分析,該曲常作為早課的第一首梵唄,其旋律徐緩哀婉、氣息綿長,僧人們通過詠唱該梵唄達到身心寧靜的狀態,從而更好地進入到修行當中。《寶鼎香贊》有多個同曲異名的梵唄,其基本旋律與《爐香贊》《戒定真香》等均有相似之處,僧人能夠靈活地使用其中旋律進行編創。

寶鼎香贊(天寧寺)

該梵唄系單個樂句的變化反復形式而得來,該樂句就是《寶鼎香贊》的核心旋律,除了《寶鼎香贊》外,它在其它贊子中也反復變化出現,是“十方腔”的通用旋律,基本涵蓋了“十方腔”旋律音調、旋法特征。

《寶鼎香贊》:

《爐香贊》:

該旋律采用“SOL、La、Do”及其同質異構的變體形式,而在結束時運用“Do、Mi、Re”上下微波創腔,后者在宗教音樂以及弋陽腔類戲劇中普遍使用,更多體現了宗教音樂的自身特性,而前者恰好反應了“十方腔”原本的地域性。從《寶鼎香贊》的旋律中不難發現,其在“SOL、La、Do”三音列的基礎上以徵為中心作上下微波運動,采用了級進上下行的旋法,反應了音樂舒緩、柔美的風格特點。

該形態特征與江南民歌不謀而合,早年江明惇教授通過對江南民歌的調查研究,總結出江南民歌大量使用吳徵三音列級進上下行的基本特征。現以江南民歌《茉莉花》為例,該歌曲的三音列“SOL、La、Do”頻繁使用,奠定了徵中心音的基礎地位,加上級進旋法的運用,導致其旋律與“十方腔”存在著或多或少的相似。

(二)變奏為主的曲式結構

之前通過對《寶鼎香贊》的分析,不難看出“十方腔”通常采用變奏為主的曲式結構進行發展,其涵蓋了加花、減花燈變奏形式,使音樂始終處于漸變的基礎上。

變奏為主的曲式結構在江南民間音樂中比較常見,尤其在民歌當中體現得較多。現以蘇州小調《姑蘇風格》為例,該歌曲雖然采用了連續延展的四句體形式,樂句之間采用了“魚咬尾”的方式進行發展,形成漸變性質的動態發展形式,但很明顯第一樂句旋律形態已經有漸變發展的雛形,其對整首歌曲基本形態有重要影響。

第一樂句:

第二樂句:

第三、四句

(三)級進下行為主的旋律運動方式

級進逐層下行的旋律運動在“十方腔”中使用得較多,這使音樂更加偏向于寧靜、婉轉的表現力,以更好地服務于宗教所需要的清凈心態。該運動特征在江南民間音樂中亦有較多體現,尤其在歌曲終止式中出現得最多,例如江南小調《孟姜女》就是其中一個典型例子,其樂句均采用連續下行的運動方式,把孟姜女思念丈夫的悲傷心情描繪地淋漓盡致。

《寶鼎香贊》旋律:

《孟姜女調》

綜上所述,不難看出“十方腔”旋律等要素與江南民間音樂有著諸多相似性,這進一步從實證角度論證了“十方腔”源于江南的推測。而后來隨著我國佛教在全國范圍內的廣泛傳播,江南逐步成為各地僧人學習之地,他們通過在江南的學習中接觸到“十方腔”,之后將其帶入到各地寺廟中,這為佛教音樂“超地域”現象的產生提供了充分條件。

四、結語

“十方腔”雖在全國各地呈現出超地域性的風格,但其必有最初源頭。作為佛教音樂中最核心的要素,其發展與繁榮必然與佛教盛行息息相關。歷史上江南地區因長江天險的阻礙,較大程度促使了佛教的發展,加上南方佛教注重以儀式弘法的傳統,促使了佛樂得以依附儀式穩定地傳承,造就了江南地區佛樂得以繁榮的根源。

本文通過結合僧人口碑、歷史資料以及音樂形態三者的分析,對“十方腔”的起源問題進行了初步研究。既然知曉了“十方腔”的源頭,同時知曉其分布于全國各地的現狀,那究竟通過哪些途徑傳播的呢?這是否也有相應的文獻或僧人口碑記載呢?這些問題在今后亦值得進一步研究,以厘清佛樂傳播的基本規律。

參考文獻:

[1]蒲亨強.中國音樂的新視野[M].南京:南京師范大學出版社,2002(12).

[2]方立天.中國佛教簡史[M].北京:宗教文化出版社,2001(07).

[3]蔡日新.臨濟下虎丘禪系概述[M].蘭州:甘肅民族出版社,2008(09).

[4]蒲亨強.長江音樂文化[M].武漢:湖北教育出版社,2006(06).

[5](梁)慧皎.高僧傳.卷十三[M].《大正藏》第50冊,大正原版.

[6](宋)王子成.禮念彌陀道場懺法.卷一[M].《凈土大藏經》第15冊,石家莊:河北省佛教協會影印版.

[7]胡暐光.漢傳佛樂“十方腔”研究——以中國大陸幾個代表性寺廟儀式音樂為例[D].重慶:西南大學,2017年.