長江中下游地區雜交小麥初步研究

陳琛 郭瑞 李東升

摘要:為探究雜交小麥在長江中下游地區的適應性,選用溫光敏雄性核不育系K456S為母本配組的6個雜交組合為研究材料,以揚麥20為對照,研究雜交小麥在長江中下游地區的產量及品質特點。結果表明,不同雜交小麥材料株高均高于對照,但均在1 m以內,生育期則短于對照2 d以上;不同雜交小麥材料產量差異較大,除D組合高于對照953%外,均低于對照6.28%及以上;雜優D組合有效穗數和千粒質量均優于對照,且對產量影響穗粒數>有效穗>千粒質量;各雜交小麥材料主要品質性狀趨勢不明顯,但雜優D組合接近國家優質弱筋小麥品質要求。雜優小麥在長江中下游地區具有較好的產量和品質潛力。

關鍵詞:雜交小麥;產量;產量三因素;品質

中圖分類號: S512.103.51? 文獻標志碼: A? 文章編號:1002-1302(2020)20-0075-04

雜交小麥育種對于小麥產量水平的提高具有重要意義[1-2]。小麥雜種優勢利用主要有3種方式:二系法(光溫敏核雄性不育)、三系法和化學殺雄法。其中,二系法是我國首創,具有恢復源廣、易于制種等特點,科學家們已利用二系法在創制不育系、恢復系和強優勢組合篩選等方面取得了重要研究進展[3-4]。雜種優勢材料的產量構成要素主要包括穗數、穗粒數和千粒質量等,盡量發揮三要素的雜交優勢是雜交小麥產量優勢實現的可行途徑。早在1992年,張愛民等研究表明,雜交小麥產量優勢近似等于各產量構成三因素(穗數、穗粒數、粒質量)的雜種優勢之和[3]。然而雜交小麥產量構成因素在雜交小麥產量形成中哪個起決定性作用,研究結果尚不一致[5-9]。前期雜交小麥研究主要集中在黃淮麥區、長江中上游地區及云南地區等,而對長江中下游地區雜交小麥的研究相對較少,且雜交小麥的利用主要集中在產量和群體結構等方面[10],對雜交小麥品質的研究則相對較少[11]。本研究選用溫光敏雄性核不育系K456S[12]為母本配組的6個雜交組合為研究材料,探究雜交小麥在長江中下游地區的產量及品質特征,以期為該地區雜交小麥研究提供重要材料支持。

1 材料與方法

1.1 試驗場地及研究材料

試驗于2018—2019年在江蘇丘陵地區鎮江農業科學研究所行香基地進行,于2018年10月30日,按照基本苗225萬苗/hm2進行人工條播,行距為26.7 cm,每小區面積為13.34 m2。選用K456S為不育系材料雜交形成的6個雜種優勢組合,分別為A組合、B組合、C組合、D組合、E組合、F組合,以揚麥20為對照(CK),每個組合重復3次,隨機分布。土壤質地為板漿白土,土壤全氮含量為 1.1 g/kg,堿解氮含量為83.6 mg/kg,速效磷含量為34.5 mg/kg,速效鉀含量為71.4 mg/kg,前茬種植田菁作為綠肥。小麥全生育期積溫為2 185.6 ℃,全生育期總降水量為347.5 mm,日照累積時數為 1 106.4 h。

1.2 材料培育及管理

肥料施用:主要分為基肥、壯蘗肥和拔節孕穗肥,磷肥和鉀肥基施,其中基肥施45%的復合肥 375 kg/hm2、尿素150 kg/hm2;壯蘗肥和拔節孕穗肥按照體積比為1 ∶ 4進行施用。適期防治病蟲害,試驗材料生長狀況良好。

1.3 測定內容與方法

在各材料成熟之前,選取各小區中間2行調查有效穗數,每個重復隨機取50個穗子調查每穗粒數,收獲后測定千粒質量。于成熟期全小區收割測定產量。小麥籽粒樣品經過3個月的生理后熟后采用DA7250近紅外分析儀[波通瑞華科學儀器(北京)有限公司]測定籽粒蛋白質含量,選用2200型質量測定儀[波通瑞華科學儀器(北京)有限公司]測定濕面筋含量,并用JFZD型粉質儀(北京東孚久恒儀器技術有限公司)測定面粉吸水量和穩定時間。

1.4 數據計算和統計分析

在數據分析時將3個重復數據取平均值進行統計分析;采用Excel 2010進行數據處理和圖表繪制;采用SPSS 19.0進行數據統計分析。

2 結果與分析

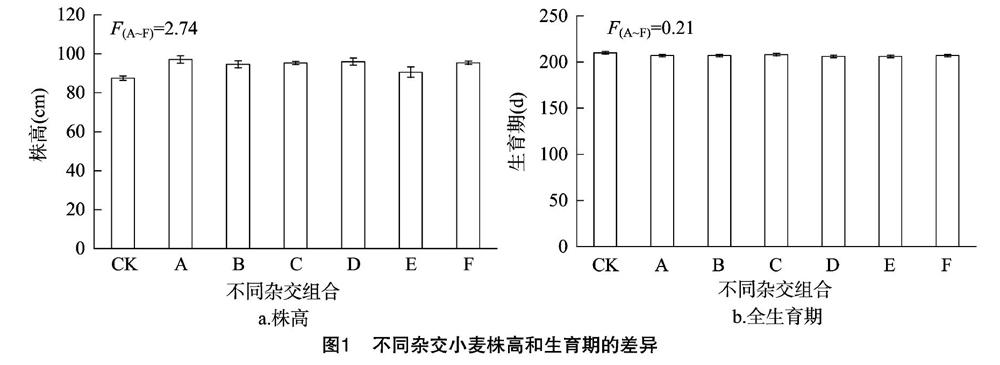

2.1 不同雜交小麥材料株高與生育期的差異

由圖1可知,A組合至F組合株高的變幅為 91~97 cm,且分別比對照高10.97%、8.11%、891%、9.71%、3.54%、9.03%。可見,雜交小麥材料株高均高于對照,但6個組合株高均在100 cm以下。A組合至F組合全生育期的變幅為206~208 d,分別較對照短-1.43%、-1.43%、-0.95%、-1.90%、-1.90%、-1.43%,6個雜交小麥材料的全生育期天數均較對照有所縮短,其中D、E組合較CK早熟4 d,A組合、B組合、F組合早熟3 d,C組合早熟2 d。可見,雜交小麥材料在生育期上較對照材料揚麥20有不同程度的優勢,其中D和E優勢最為明顯。

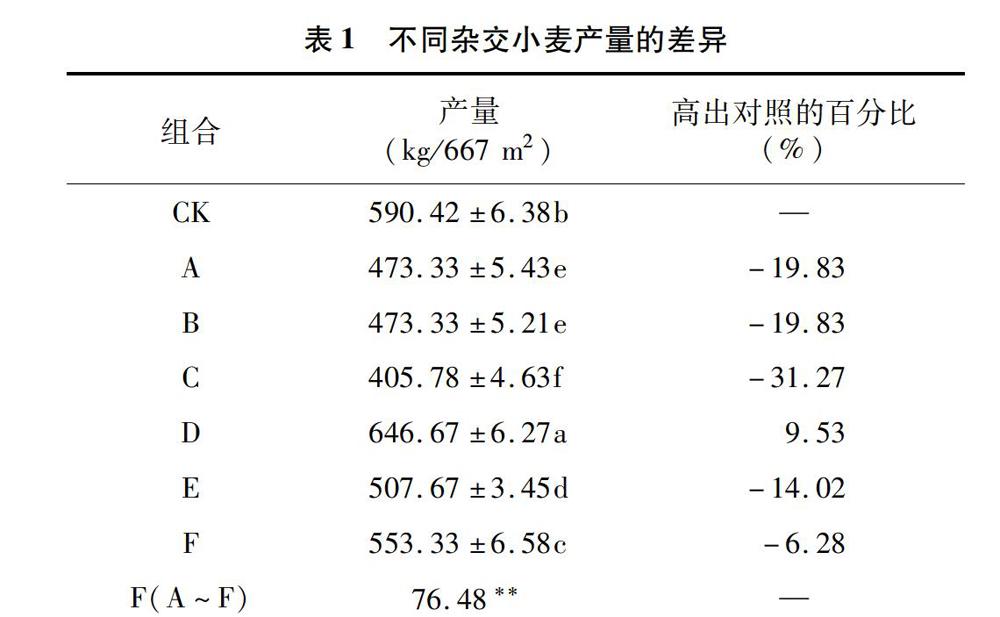

2.2 不同雜交小麥材料產量的差異

由表1可知,不同雜優組合材料的產量變幅為405.78~646.67 kg/667 m2,其中D組合的產量較對照高出9.53%,而其他5個組合產量較對照低628%~31.27%。方差分析表明,A組合至F組合產量差異達極顯著水平(F=76.48* *)。除D組合產量較對照具有雜種優勢外,其他5個雜交小麥材料在產量上雜種優勢均不明顯。

2.3 不同雜交小麥材料產量構成因素的差異

由表2可以看出,有效穗數方面,A組合至F組合分別較對照高-15.93%、-1.47%、22.07%、1676%、-24.26%、-1.77%,其中C組合和D組合的有效穗數較對照有顯著增加。穗粒數方面,A至F組合分別較對照高6.97%、-3.65%、0.92%、20.95%、32.37%、10.62%,除B組合略低于對照外,其他5個組合穗粒數均較對照有優勢。千粒質量方面,A組合至F組合分別較對照高9.73%、1886%、-5.45%、2.33%、5.35%、6.18%,其中C類千粒質量略低于對照外,其他各組合千粒質量均高于對照。可見,D組合有效穗、穗粒數和千粒質量均高于對照,而其他組合在3個產量構成因素上較對照存在不同程度的降低,這一結果較好地印證了產量的結果。方差分析表明,有效穗數(F=1125* *)、穗粒數(F=9.27* *)和千粒質量(F=743* *)差異均達極顯著水平,表明不同雜優組合間產量構成三因素差異較大。

2.4 不同雜交小麥材料產量構成因素對產量的通徑分析

雜交小麥材料產量構成因素對產量的通徑分析結果如表3所示,產量構成三因素對產量均有正向促進作用,且直接通徑系數穗粒數(1.18)>有效穗數(1.01)>千粒質量(0.86)。可見,該不育系材料所配6個雜交組合的產量性狀受產量三因素影響顯著,穗粒數影響最大,而千粒質量影響最小。

2.5 不同雜交小麥材料品質的差異

由表4可知,不同雜交小麥材料吸水量變幅為51.71~54.45 mL/100 g,最大值較最小值高530%,不同組合間差異不大,A組合至F組合吸水量較對照分別高-2.75%、-1.04%、-0.83%、-4.40%、0.67%、-1.81%;粗蛋白含量的變幅為12.25%~14.78%,最大值較最小值高出20.65%,A組合至F組合粗蛋白較對照高出7.59%、2065%、7.76%、0.00%、16.82%、12.33%;濕面筋含量變幅為24.40%~30.09%,最大值較最小值高23.32%,A組合至F組合濕面筋含量較對照分別高5.39%、20.22%、7.07%、-2.52%、16.54%、1123%;穩定時間變幅為1.90~4.12 min,最大值較最小值高116.84%,A組合至F組合穩定時間較對照高出 -15.56%、79.56%、16.44%、1.78%、80.00%、8311%。方差分析表明,不同雜優組合間主要品質指標差異均未達顯著水平。

不同雜交小麥材料主要品質性狀極值間的差異在5.30%~116.84%,存在顯著差異。GB/T 17320—2013《小麥品種品質分類》中規定,粗蛋白含量<12.5%,濕面筋含量<26%,吸水量<56 mL/100 g,穩定時間<3.0 min的為弱筋小麥品種,由表4可以看出,D組合材料在這4個方面均達到弱筋小麥的要求。

3 討論與結論

3.1 溫光敏雄性核不育系的基本特點及其利用前景

小麥溫光敏雄性核不育法是指利用不育系在特定的光照長度和溫度條件下表現雄性不育,可用于生產雜交小麥種子;而在另一光照條件或溫度條件下表現出可育,材料可以進行繁殖這些特點達到一系兩用的目的[13]。小麥溫光敏核不育系有恢復源廣、一系兩用、操作簡單、雜交制種成本低等特點[14],因此,被廣泛運用于小麥雜交種制種。前人利用溫光敏核雄性不育系已選育出了多個不育系材料,如C49S、ZP39、ZP45、94-3375、94-337S、K78S、BS20、YS型小麥溫敏不育系等材料[15-20]。本研究使用的溫光敏雄性核不育系K456S, 由云南省農業科學院糧食所選育,育性穩定、豐產性較好、抗穗發芽、抗病性好,可用于安全制種。本研究中由

3.2 不同雜交小麥組合材料產量及其構成因素的差異

雜交小麥具有顯著的雜種優勢,但其產量構成因素對產量的貢獻率目前還未有一致的研究結論。有研究表明,千粒質量是構成雜交小麥產量的最重要的因素,其次是有效穗數,穗粒數對雜交小麥產量的影響最小[8,21]。也有研究認為雜交小麥的產量優勢主要來源于粒質量的優勢[9,22],而張勝全等的研究認為穗數和千粒質量對雜交小麥產量貢獻明顯,進一步挖掘穗粒數的潛力對增產有重要作用[23]。本研究結果表明,不同的雜交小麥材料的產量差異較大,除D組合的產量較對照增加外,其他材料產量均呈現負增長,且對雜交小麥產量貢獻最大的是穗粒數,其次是穗數,千粒質量的貢獻最小,這與前人的研究結果不同。

3.3 不同雜交小麥組合材料品質的差異

小麥品質包括籽粒的營養品質和加工品質、面粉的烘烤品質等,目前我國對面粉的烘烤品質的研究越來越多,其參數主要包括硬度指數、面筋含量、穩定時間、吸水率、蛋白質含量等等。近年來,對雜交小麥的雜種優勢研究主要集中在產量方面,對品質的雜種優勢研究相對較少。安浩軍等認為,蛋白質含量存在負向雜種優勢,但是通過配置優勢雜交小麥組合,仍可以增加籽粒蛋白質含量[24]。本研究結果表明,各雜交小麥材料的粗蛋白含量與濕面筋含量正向關系密切,而且隨著雜交小麥產量的升高,各品質指標數值大致呈下降趨勢,這與李桂萍的研究結果[25]一致,且只有D材料接近弱筋小麥的品質指標,其他材料均不能同時滿足弱筋或中筋、中強筋、強筋小麥的品質標準。

以云南省農業科學院育成的溫光敏雄性核不育系K456S為母本,配組的6個雜交組合株高和生育期均與對照品種接近或優于對照,盡管產量和品質方面目前尚顯不足,但D組合的雜交小麥材料表現出了較好的產量和品質優勢。可見,雜優小麥在長江中下游地區具有一定的種植潛力。

參考文獻:

[1]趙昌平. 中國雜交小麥研究現狀與趨勢[J]. 中國農業科技導報,2010,12(2):5-8.

[2]李生榮,陶 軍,杜小英,等. 強優勢小麥雜交種‘綿雜麥168選育研究[J]. 農學學報,2011(9):26-29.

[3]張愛民,孫其信. 雜種小麥產量優勢與產量因素優勢的關系(簡報)[J]. 北京農業大學學報,1992,3(1):8.

[4]王志敏,方保停. 論作物生產系統產量分析的理論模式及其發展[J]. 中國農業大學學報,2009,14(1):1-7.

[5]Slafer C A,Calderini D F,Miralles D J. Yield components and compensation in wheat,opportunities for further increasing yield potential[J]. Increasing Yield Potential in Wheat:Breaking the Barriers,1996:101-133.

[6]齊志廣. 雜交小麥產量構成因素分析[J]. 河北師范大學學報(自然科學版),2005,29(4):399-403.

[7]李萬昌,劉曙東. 強優勢雜交小麥產量結構優勢間關系的研究[J]. 麥類作物學報,2002,22(3):1-6.

[8]蔣紀蕓,馮佰利,張保軍,等. 雜種小麥生育規律的研究 Ⅰ開花后光合產物的積累及對產量的影響[J]. 西北農學報,1992(3):31-36.

[9]蔣紀蕓,馮佰利. 雜種小麥生育規律的研究 Ⅱ雜種小麥籽粒的灌漿規律[J]. 西北農業學報,1992(4):31-34.

[10]張勝全. 雜交小麥產量形成的研究進展[J]. 中國農學通報,2019,35(6):1-5.

[11]栗現芳,馬守才,張改生,等. 雜交小麥品質改良技術體系的建立[J]. 西北植物學報,2007,27(9):1759-1766.

[12]楊木軍. 溫光敏兩系法雜交小麥技術體系的研究與應用[D]. 南京:南京農業大學,2006.

[13]張天真. 作物育種學總論[M]. 北京:中國農業出版社,2003.

[14]馬小飛,王 震,李雪垠,等. 小麥溫光敏雄性不育系BNS育性恢復性測定及雜種優勢[J]. 西北農業學報,2013,22(7):90-94.

[15]譚昌華,余國東,李伯群,等. C49S溫光敏核不育小麥雜種F1代的育性恢復[J]. 西南農業學報,1999,12(3):26-29.

[16]榮德福,李少華,郭擁軍,等. 兩極光溫敏感型小麥雄性不育系337S的選育[J]. 湖北農業科學,2001(5):13-16.

[17]何蓓如,董普輝,宋喜悅,等. 小麥溫度敏感不育系A3314溫敏特性研究[J]. 麥類作物學報,2003,23(1):1-6.

[18]程旭東,孫東發,榮德福. 新型光溫敏小麥不育系337S的組織結構研究[J]. 植物科學學報,2004,22(6):495-499.

[19]Li Y F,Zhao C P,Zhang F T,et al. Fertility alteration in the photo-thermo-sensitive male sterile line BS20 of wheat (Triticum aestivum L.)[J]. Euphytica,2006,151(2):207-213.

[20]楊木軍,顧 堅,劉 琨,等. 小麥溫光敏雄性核不育系K78S在云南的生態適應性研究[J]. 作物學報,2006,32(11):1618-1624.

[21]孫其信,郭玉響. T型雜種小麥優勢表現的形態及遺傳基礎Ⅱ.雜種優勢與配合力效應的關系[J]. 中國農業大學報,1985,11(4):65-74.

[22]蒲宗君,劉仲齊,饒世達,等. 雜種小麥與常規小麥產量性狀改良的比較分析[J]. 麥類作物學報,2001,21(4):15-17.

[23]張勝全,陳兆波,王 拯,等. 二系雜交小麥群體結構與產量構成分析[J]. 作物雜志,2017,181(6):45-49.

[24]安浩軍,王衛平,李志勇,等. 普通小麥品質及農藝性狀的雜種優勢和性狀相關分析[J]. 麥類作物學報,1996(5):8-9.

[25]李桂萍. 雜種小麥品質性狀遺傳規律的研究[D]. 楊凌:西北農林科技大學,2003.張 凱,馬蘭英,馬麗媛. 不同溫度條件下模擬干旱脅迫對小麥種子萌發的影響[J]. 江蘇農業科學,2020,48(20):79-82.

doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2020.20.013