秦皇島濱海建筑文化景觀資源調查

王婷,馮柯

(1.內蒙古工業大學建筑學院;內蒙古自治區綠色建筑重點實驗室;內蒙古工業大學建筑技術科學學科團隊,內蒙古 呼和浩特010052;2.燕山大學建筑學系,河北 秦皇島 066004)

1 引言

秦皇島是一座歷史悠久的小城,其城市文化上可追溯至孤竹古國,盛可以考察始皇駐蹕所之金三咀行宮遺址,從國家防御的角度,明代設衛的陸防海防體系,長城的東向入海口。近代也是最早開埠的沿海城市。1898年光緒皇帝朱批“依議欽此”[1]秦皇島正式開港。

2019年秦皇島政府報告中指出:“開辟秦皇島特色全域旅游。努力開辟休閑漁業、郵輪游艇等海洋休閑旅游目的地,推動旅游產業由休閑觀光向康養度假轉型;大力發展工業旅游;積極盤活山海關古城資產資源,引進新業態;保護、挖掘、活化長城文化遺產,爭創長城國家文化公園;提升旅游淡季文體活動知名度,推動秦皇島冰雪嘉年華等活動,發展冰雪旅游等相關產業。”

2 提出問題

2015年,河北發布“十三五”規劃[2]的建議,首次正式公布了河北省內各城市在京津冀中的定位,秦皇島城市功能定位是:國際濱海休閑度假之都、國際健康城和科技創新之城。

2016年9月28日,國務院批復同意在秦皇島設立北戴河生命健康產業創新示范區,《北戴河生命健康產業創新示范區發展總體規劃》獲得國家發改委等13個部委批復同意,這是我國第一個國家級生命健康產業創新示范區。

2017年,根據河北省住建廳發布的《河北省城鎮體系規劃(2016-2030年)》,到2020年秦皇島將成為河北省9座大城市之一。其中秦皇島的城市定位為國家歷史文化名城,環渤海地區重要港口城市,國際濱海休閑度假之都,國際健康城。

在這樣的歷史機遇下,認真梳理秦皇島已有的文化景觀資源是十分必要的。目前學界的研究熱點集中在以旅游為中心的城市定位與發展,而在非商業化視角下的城市景觀分析與城市定位的研究顯得鳳毛麟角。

因此,文章選擇從建筑文化景觀入手,在非商業化視角下,對現存與秦皇島市的景觀資源進行分析研究,重點關注的是濱海建筑文化景觀。

3 課題研究現狀

國內外學者對于旅游開發的研究課題的研究較為深入,包括從旅游資源的評價,旅游資源的開發等種種角度,并形成一定的理論成果,比如業內較為熟悉的SWOT法等。從文化的角度對旅游產品開發的研究課題也為數不少,但大多數的研究成果基于一種商業化的考慮或者說其研究的前提為了增加地區的經濟效益,相反地立足于非商業化角度的課題研究就顯得彌足珍貴了。尤其是在文化遺產視野下進行相關的文化景觀分析與研究,這在目前對北戴河濱海景觀的研究中還不是很多,值得深入研究。

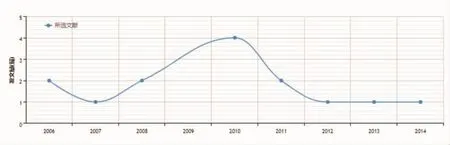

圖1 文獻分布(搜索“秦皇島城市定位”關鍵詞)(資料來源:知網可視化數據)

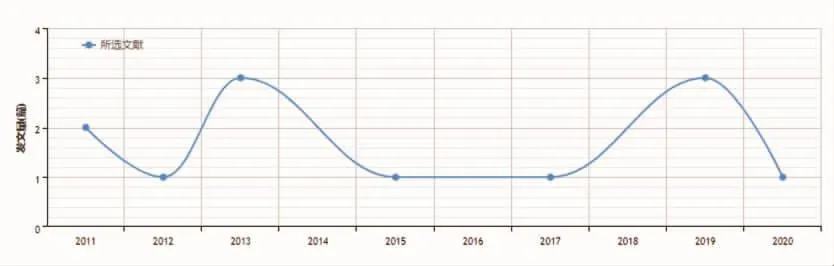

圖2 文獻分布(搜索”秦皇島文化景觀“關鍵詞)(資料來源:知網可視化數據)

從研究成果上看,對秦皇島的城市定位研究是分階段的,以知網為文獻源,搜索“秦皇島城市定位”關鍵詞,文獻數量14(圖1)搜索“秦皇島文化景觀”關鍵詞,文獻數量12(圖2).從知網提供的數據可視化分析,研究的熱點年份分別在2010、2013、2019 三個時間節點,研究者的學科背景多是集中在旅游管理方向。

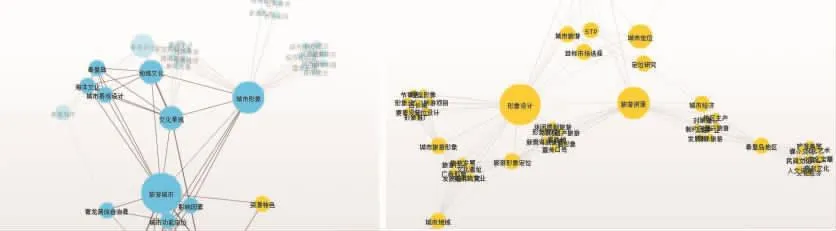

研究的關鍵詞及相關關聯性的分析,可以看出“文化景觀”也好,“城市定位或城市形象”也好,其關聯的熱點是“旅游”,這和近十余年來,大力倡導旅游經濟相關(圖3)。但對旅游地的歷史文化資源明顯的挖掘深度與廣度都有待深入。以山海關為例,目前業界的關注點多在古鎮游、軍事文化題材旅游,這兩年開始關注古街巷或是民俗。而根據筆者的多年調研,山海關的資源遠不止于此,舉個例子,作為防御體系的一部分,長城在老龍頭處入海,因此山海關的建筑文化景觀還可以擴列到海防文化以及與海洋有關的民俗文化上。

圖3 聚合呈現——關鍵詞的關聯性(資料來源:知網可視化數據)

4 秦皇島濱海景觀資源的調查分析

4.1 建筑文化景觀分類

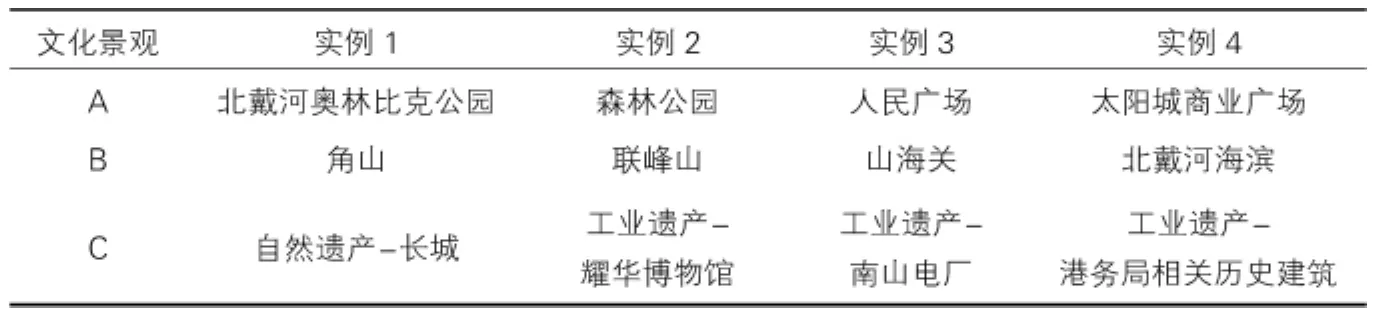

根據調研的情況,繪制秦皇島現有文化景觀分類簡表。見表。

建筑文化景觀概括來說大致包括三種:①由人類設計創造的具有明確規劃的景觀,如具有美學意義的花園或廣場景觀(A);②有機發展而成的景觀,最初基于社會、文化、行政或者宗教要求,并與環境相適應。這種景觀反映了其形式的演變過程及構成特點(B);③綜合類文化景觀,如將其列入《世界遺產名錄》須具備通過某些物質遺產所展現的強烈的宗教、藝術或文化影響(C)。

秦皇島現有文化景觀分類及實例簡表

4.2 濱海建筑文化景觀

從建筑文化景觀中先選擇濱海建筑文化景觀進行分析。秦皇島的濱海建筑文化景觀,從歷史積淀上講,筆者認為主要分為三個部分。其一老龍頭沿海的長城景觀以及與民間祭祀有關的媽祖或是天后的民俗文化;其二是北戴河作為近代開埠的旅游勝地營建的近代濱海別墅景觀以及聯峰山內存在的古建筑景觀,當然也包括發現的一些建筑遺址,比如秦行宮遺址;其三是秦皇島港及其周邊形成的工業建筑遺產景觀以及新建部分游樂的建筑景觀。

4.2.1 長城景觀及民俗文化

對于海邊的居民而言,海神廟是古代民間祭海的場所。根據文獻和資料,從明初通海運開始,老龍頭到石河口先后建有4座海神廟。在老龍頭處的,叫“海神廟”,在石河口處的叫“天后宮”。這些建筑大都毀于清末,僅余建筑遺址。

作為長城較為特殊的一段,老龍頭長城入海口,使得長城文化景觀與濱海的民間祭祀文化得以交集,由此而形成可以成為“伴生”的建筑景觀。當然,今天的部分建筑是近期修繕或在建的建筑。(見圖 4、圖 5)。

圖4 老龍頭長城入海處(圖片來源:馮柯攝)

圖5 海神廟·天后宮(圖片來源:馮柯攝)

4.2.2 近代濱海別墅文化景觀

此類建筑的外觀往往具有如下的特點:屋頂紅色瓦屋面,坡屋頂,外設排水管,主立面柱廊形式簡潔但各具特色(圖6)。柱廊多為深綠色,方柱或圓柱。

圖6 北戴河近代濱海別墅(圖片來源:馮柯攝)

建筑平面分為自由式和對稱式兩種,一般都有外廊。外廊形式有一字式、半包圍式等,有的因為地勢高差向外伸出平臺有臺階相連。部分建筑帶有地下室或半地下室。地下室作為房屋的供暖設備間往往設置鍋爐等設備。半地下室,一般作為室內鋪設木地板的透風通道。

4.2.3 港口相關工業遺產景觀

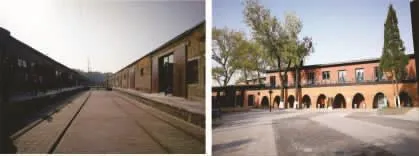

秦皇島市是中國老工業基地之一,是中國為數不多的沐浴了近代工業文明的城市之一,自開埠以來,歷經洋務運動、民族工業等重要歷史時期演變,基礎工業起步較早。清光緒十九年(1893),創辦山海關造橋廠,開辟了秦皇島地區近代工業之先河。1922年,著名實業家周學熙,與比利時合資創辦“耀華機器制造玻璃股份有限公司”成為中國乃至亞洲第一家用“弗克法”制造玻璃的工廠。這些工業廠房的大部分遺留建筑作為秦皇島市近代工業遺產而被列入秦皇島市近代工業遺產名單。比如秦皇島開灤礦務局高級員司俱樂部、秦皇島開灤礦務局高級員司特等房、南棧房等。(圖7)

圖7 秦皇島港南站房工業遺產公園(圖片來源:馮柯攝)

5 結語

秦皇島地處京津冀都市圈,其獨特的地理區位,悠久的歷史文化資源,以及自明代形成的陸防海防體系,依托長城景觀文化,可以在海防體系中再深挖老龍頭的文化意義都是秦皇島定位自身城市文化的寶藏資源。

5.1 資源

調查走訪現存的文化資源如建筑的遺址遺跡等,既是對建筑遺產的收集整理,也是深入了解文化資源的利用情況。從文化景觀的特點出發,給出秦皇島濱海文化景觀的分類與描述,發掘作為具有獨特地方特色的資源閃光點。

5.2 定位

歷史是延續發展的,不光是古代,近代包括當代都有新的建筑文化景觀存留,他們或者轉變了功能,比如近代的許多工業建筑,這些廠房或是站房已經不適合今日的生活需求,在新時期,他們作為工業遺產保存了當時的建筑形態或使建筑文化得以傳遞,改造成的工業遺產公園,成為人們新的參觀地,這也是文化的另一種傳承。

基于歷史發展的角度,明確保護與城市發展的關系,利于城市的文化定位,打造屬于該城市特色的文化品牌。從城市性質的方向,分析秦皇島現存的不同性質的建筑文化景觀特點,并針對不同的性質給出指導性的保護意見。

注釋

[1]1898年3月26日,清政府總理衙門將《秦皇島自開口岸》奏折上奏光緒皇帝;同日,光緒朱批“依議欽此”。4月2日,清政府總理衙門發文訓示總稅務司妥籌辦理開辦事宜,同時照會各國駐華使節和張貼告示,正式宣布秦皇島自行開埠。

[2]2015年11月16日,河北發布《中共河北省委關于制定河北省“十三五”規劃的建議》