量子科技:中國按下創新“快進鍵”

在量子科技領域,一場激烈的競賽正在展開。量子通信、量子計算、量子測算……如今,量子科技已成為全球科技大國集中發力的新一輪科技革命和產業變革前沿陣地。掌握創新的主動權,才能掌握發展的主動權。搶抓量子科技發展機遇,中國已按下“快進鍵”。

10月16日,中共中央政治局就量子科技研究和應用前景舉行第二十四次集體學習,并達成共識:要充分認識推動量子科技發展的重要性和緊迫性,加強量子科技發展戰略謀劃和系統布局。

而在10月7日,美國物理學會將一年一度的“蘭道爾-本內特量子計算獎”頒發給中國科技大學教授陸朝陽,以表彰其在光學量子信息科學,特別是在固態量子光源、量子隱形傳態和光量子計算方面的重要貢獻。

接連不斷的消息讓量子科技成為輿論關注的熱點。

量子科技被稱為21世紀的尖端科技,不僅可以讓“竊聽”無處遁形,甚至被認為可以改變未來人類生活。近期,我國在量子科技領域取得多項國際前沿重大成果:國際首次實現高保真度32維量子糾纏態,自主研發的6比特超導量子計算云平臺上線,千公里級無中繼量子通信取得新突破……我國已成為國際量子科研強國之一。

圖/東方IC

神奇的“糾纏”和“疊加”

提到量子科技,不得不提量子。量子指的是物質不可再分的基本單元。通俗來說,如果把能量等物理量一份份往下分,分到無法再分的小塊就是量子。例如,光量子就是光能量的基本單元,不可能再分為1/2個、1/3個光子。事實上,我們在物理課上所學到的分子、原子、電子等,都是量子的不同表現形式。

1900年,德國物理學家馬克斯·普朗克提出量子理論,開啟了研究物質世界微觀粒子運動規律的物理學分支。120年來,全球幾代科學家孜孜以求,在量子理論、量子科技及其應用等領域開疆拓土。

在宏觀世界中,牛頓經典力學可以幫助我們理解和測算物體的運動、速度等規律。但在量子微觀世界中,許多規則卻與我們的認知截然不同。其中的兩個基本原理就是“疊加”和“糾纏”。

疊加原理,最經典的理論莫過于神秘莫測的“薛定諤的貓”。根據量子力學理論,物質在微觀尺度上可以同時存在多種狀態和多個位置的“疊加”。

為了解釋疊加狀態,奧地利物理學家薛定諤在1935年提出了經典理論:將一只貓關進裝有少量鐳和氰化物的箱子里,如果鐳發生衰變,就會觸發機關打碎裝有氰化物的瓶子,貓就會死;反之,貓就存活。在量子世界中,由于放射性的鐳處于衰變和沒有衰變兩種狀態的疊加,“可憐的”貓便處于死貓和活貓的疊加狀態。

更為神奇的是,如果想要測量量子,它便會從疊加狀態變為確定的狀態,就像是如果有人懷著好奇心去打開箱子,便只能看到一只死貓或者活貓。

一個量子可以“疊加”多種狀態,多個量子則會產生“糾纏”的奇妙反應。兩個處于量子糾纏狀態的粒子,就像雙胞胎的心靈感應一樣。無論相隔多遠,當一個量子的狀態發生變化,另一個量子也會超“瞬間”發生變化。對于詭異的糾纏現象,愛因斯坦在當時也難以作出解釋,將其稱之為“鬼魅般的超距作用”。

量子理論誕生一百多年來,催生了許多重大發明,核能、激光、半導體等科技得以問世,進而發展出計算機、互聯網、手機等重大應用,改變了人類文明進程。今天,量子科技發展具有重大科學意義和戰略價值,是一項對傳統技術體系產生沖擊、進行重構的重大顛覆性技術創新,將引領新一輪科技革命和產業變革方向。

將帶來重大顛覆性技術創新

量子科技并不是新近出現的新學科領域,它距離民眾并不遙遠。量子力學理論發軔于1900年,隨后引發的“第一次量子革命”催生出半導體、激光、計算機等改變人類文明進程的重大成果。進入新世紀以來,量子領域新發現、新理論、新技術密集涌現,預示著“第二次量子革命”已進入加速期、起跑期。

量子科技已成為當前世界科技研究的一大熱點。中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室副研究員袁嵐峰認為,量子科技被中央賦予前所未有的重視程度受之無愧,因為量子力學和相對論是現代物理學的兩大基礎理論。人類在20世紀基于量子力學了解了微觀世界,才產生了許多重大的技術進步和發明創造。例如導電性,就是有了量子力學后才能解釋清楚的。磁性也是如此。

量子科技的應用為科技發展帶來無限的想象空間。那它將帶來哪些重大顛覆性技術創新呢?谷歌曾稱,世界第一的超級計算機要算一萬年的實驗,量子計算機只用200秒就能算完。目前全球一年產生的數據需要百億TB的存儲量才能完成,而未來的量子存儲設備可能只需指甲蓋大小就能存儲人類幾百年的信息數據。

量子科技給高密度、低能耗的信息存儲帶來巨大想象空間,而基于此的大數據發展也將突飛猛進。清華大學副校長薛其坤說,量子計算會顛覆性提高信息運算處理速度,量子通信會大幅度提升通信安全性,量子精密測量和傳感技術會在未來數字時代和萬物互聯時代有著廣泛的應用。此外,得益于量子保密通信的高度安全性,量子通信未來將在國防、財務和金融專網等領域有重要應用。

隨著量子科技的不斷發展,其在計算等方面的能力,一定會超乎人們的想象。清華大學物理系教授龍桂魯表示:“量子科技就像一只初生的‘老虎’,雖然它現在的力量還不大,但它長大后就會顯示出巨大的威力。”

世界首臺超越早期經典計算機的單光子量子計算機(圖/新華社)

各國激烈爭奪技術制高點

正是因為量子技術所蘊含的巨大發展前景,量子科技領域的國際競爭日益激烈。據了解,全球主要科技強國近期均出臺了國家層面的量子信息技術戰略計劃。美國正在建設量子網絡;英國建成了連接布里斯托、劍橋等地的量子網絡,并聯合新加坡啟動了量子衛星項目;德國、法國等19個歐盟成員國簽署了未來10年開發和部署歐盟范圍內量子通信基礎設施的聲明。

華安證券分析師尹沿枝稱,美國近10年來已通過“量子信息科學和技術發展規劃”等項目,以每年約2億美元的投入力度,持續支持量子信息各領域研究。歐盟2016年推出“量子宣言”旗艦計劃,在未來10年投資10億歐元,支持量子計算、通信、模擬和傳感四大領域的研究和應用推廣,并在2018年11月正式啟動首批20個研究項目。日本文部科學省2013年成立量子信息和通信研究促進會以及量子科學技術研究開發機構,計劃未來十年內投資400億日元,支持量子通信和量子信息領域的研發。

而美國尤其表現得雄心勃勃。2018年底,美國頒布了《國家量子倡議法案》,宣稱絕不能容忍在量子科技領域落后。2020年7月,美國能源部宣布了建設量子互聯網的藍圖。10月7日,美國發布的《國家量子信息科學戰略投入的量子前沿報告》宣布,美國將在量子信息科學領域保持領導地位,作為確保美國長期經濟繁榮和國家安全的關鍵優先事項。袁嵐峰說:“這些文件都表明,美國非常重視量子科技,決心用國家的力量大量投入。”

目前,量子科技的競爭并非只局限于政府之間,企業之間的競爭也非常激烈。中國科學院院士、世界首顆量子科學實驗衛星“墨子號”首席科學家潘建偉介紹,谷歌、微軟、IBM、英特爾等國際巨頭都積極投入量子計算研發。尹沿枝表示,美國的這些企業近年來大舉進軍量子計算領域,并且與耶魯大學、麻省理工學院、加州大學等科研機構聯合攻關共性技術,主要集中在超導量子計算領域,目前這些企業已經在超導量子計算領域取得較好成果。另外,在產業化方面,IBM發布超導量子比特的量子計算云平臺。而谷歌也推出了72比特的量子計算芯片“狐尾松”。

中國量子科技加速前進

近年來,我國多次創造量子比特糾纏數量的世界紀錄,成功發射世界首顆量子實驗衛星“墨子號”、成功開通世界首條量子保密通信干線“京滬干線”、首次實現千公里級基于糾纏的量子密鑰分發……中國已成為國際量子科研強國之一,在量子通信、量子計算、量子測量三大科研方向居于世界領先。

量子通信“墨子”領跑

2016年8月,中國發射了自主研制的世界上首顆空間量子科學實驗衛星——“墨子號”。《自然》雜志曾評價道,在量子通信領域,中國用了不到10年的時間,由一個不起眼的國家發展成為現在的世界勁旅,將領先于歐洲和北美。

量子通信是各國優先發展的重點量子科技領域。傳統的通信方式中,加密方式依靠的是計算的“復雜性”,有被竊聽的風險。而量子的獨有特性,使其具有不可克隆、測不準等“先天優勢”。用量子做成的“密鑰”來傳遞信息,加密的內容不會被破譯,竊聽者必然會被“抓包”。量子通信因此被看作信息安全傳輸的“保護盾”,為破解信息加密“瓶頸”提供了解決方案。

近年來,中國量子通信技術取得多項突破性進展。“墨子號”的發射為通過太空“量子傳密”提供了可能。實驗表明,在1200公里通信距離上,星地量子密鑰的傳輸效率比地面光纖信道高1萬億億倍,衛星平均每秒發送4000萬個信號光子,一次實驗可生成300千比特的密鑰,平均成碼率達1.1千比特/秒。

與此同時,中國科研人員還利用量子衛星在國際上率先成功實現了千公里級的星地雙向量子糾纏分發等成果。2017年,全球首條量子保密通信骨干網“京滬干線”項目通過總技術驗收。

“墨子號”承載著率先探索星地量子通信可能性的使命(圖/新華社)

2017年6月15日,在烏魯木齊南山觀測站,“墨子號”量子科學實驗衛星過境,科研人員在做實驗(合成照片)(圖/新華社)

2020年,中國科學家在量子通信領域同樣取得諸多成果——

3月,潘建偉團隊等研究人員實現了500公里級真實環境光纖的雙場量子密鑰分發和相位匹配量子密鑰分發,傳輸距離達到509公里,創造了新的世界紀錄。

5月,中國科研團隊在國際物理學權威期刊《現代物理評論》上發表論文,系統闡述了量子密碼的原理、理論和實驗技術,為量子密碼的廣泛應用以及標準化制定奠定了基礎。

今年9月,郭光燦院士團隊與奧地利同行合作,首次實現了高保真度的32維量子糾纏態,顯著提高了量子通信的信道容量,創造了當前世界最高水平。

科研人員在中國科學技術大學先進技術研究院量子通信“京滬干線”總控中心工作(新華社 劉軍喜 攝)

量子計算搶占先機

量子計算同樣是各國競相布局的量子科技領域。

與傳統計算機相比,量子計算機有獨特優勢。傳統計算機的運算單位比特只有0和1兩種狀態。而在量子計算機里,由于量子疊加態的存在,1個量子比特可同時記錄0和1兩個狀態。如果計算機操縱的量子數目增多,就會以指數級增長提升計算機的運算速度,計算能力潛力巨大。

隨著運算能力的提升,社會生活的諸多領域都有望迎來“革命”——提高農作物產量、指導科學的城市交通規劃、促進新藥研發、實現高精度的天氣預報……專家表示,量子計算將極大促進當前人工智能及其應用的發展,深刻地改變包括基礎教育在內的眾多領域。

目前,在量子計算領域,中國整體上與發達國家處于同一水平線。近年來,多支科研團隊在量子計算領域取得階段性成果。2019年底,潘建偉等學者與德國、荷蘭的科學家合作,在國際上首次實現了20光子輸入60×60模式干涉線路的玻色取樣量子計算,在四大關鍵指標上均大幅刷新國際紀錄,逼近實現量子計算研究的重要目標“量子霸權”。

而在企業方面,百度、阿里巴巴、騰訊、華為等科技企業也相繼出臺了量子計算研究計劃。今年9月,中國企業自主研發的6比特超導量子計算云平臺“悟源”正式上線,全球用戶可以在線體驗來自中國的量子計算服務。

量子測量穩步推進

相比量子通信、量子計算,量子測量顯得更為神秘。它的應用涵蓋科研、醫療、地質、能源、災害預防等。

“量子測量的精度可以達到原子量級。”國儀量子(合肥)技術有限公司副總經理張偉介紹,傳統測量技術最小只能探測到微米量級,而量子技術可以精細千倍、萬倍到納米、亞納米量級,帶來革命性的技術進步。

比如將量子測量用于電網,可以精確監測電流、電壓;用于探礦,可以邊鉆井邊測量周邊地質成分;用于醫療,可以精確分析血液微量元素含量。

與量子通信和量子計算相比,量子測量的公眾認知度較小,但普通人首先能用上的量子科技,或許就是量子測量相關成果。

據中國信息通信研究院統計,與量子通信和量子計算相比,量子測量領域的專利申請和研究論文總量偏少,但近年來呈現增長趨勢。從地域上看,美、中、日的專利申請量較多,且中國在 2018 年趕超了美國。

有專家指出,從科研成果來看,國內產業化領域多集中在原子鐘領域,少數企業致力于量子雷達、量子態操控與讀取等領域。部分領域與歐美國家有所差距,但總體穩步推進。

一直以來,我國科學家們都在奮力追趕。近期,我國在量子測量領域剛剛取得一項重要科研進展:潘建偉、陸朝陽等學者與美國、德國科學家合作,在同時具備高純度、高不可分辨、高效率的單光子源器件上觀察到強度壓縮。這是自從2000年實現量子點單光子源后,科學家通過20年的努力首次在該體系直接觀測到強度壓縮,為基于單光子源的量子精密測量奠定了基礎。

總的來說,在量子測量領域,我國科研人員潛心研究,不斷取得新進展,穩步推進產業發展與成果轉化。

未來需加強重點領域科研攻關

量子科技事關國家安全和經濟社會高質量發展,因此必須將創新主動權和發展主動權牢牢掌握在自己手中。在業內人士看來,我國的量子科技研究走在了世界前列,但仍然存在不少短板,如科研機構間的協作相對不足、從科研到產業的轉化不夠順暢、人才培養體系不完善等。

目前,歐盟和美國在量子科技發展上都有整體的地區、國家戰略和法案,并從人才培養到成果轉移轉化等都進行了布局。薛其坤表示,目前我國量子科技領域研究水平與國外相差不大,今后要重點做好成果轉移轉化等工作。 “讓量子科技研究的成果及時轉化,提高轉化效率,是值得重視的問題。”

事實上,目前我國量子通信科技研究和產業化已實現局部領先,國內已經有了初步的產業鏈。國盾量子等多家企業在積極推動量子科技的產業化應用。

“包括量子保密通信在內的一些科技成果,在技術上的儲備已經基本成熟,但在產業推廣上還需要更多努力。量子通信產業發展,需要建設量子保密通信網絡,并在此基礎上不斷開發出行業應用;只有行業應用和實際用戶不斷擴展,才能形成‘網絡建設—接入應用—網絡擴容’的良性循環。”一位來自企業的負責人如此表示。

中國科學院院士、中國科學院大學副校長吳岳良指出,發展量子科技,關鍵要建立一體化的產學研協同創新模式,讓不同的人在創新鏈上都發揮各自的優勢。

薛其坤表示,應努力“打開三堵墻”,即研究單位之間的墻,研究與產業之間的墻、學科之間的墻,不斷探索實施人才“兼聘兼薪”等體制機制創新模式,為我國量子科技發展作出更多貢獻。

重大發明創造、顛覆性技術創新離不開人才驅動,量子科技發展亦是如此。當前,量子科技已進入從科學探索到產品研發的“產業前夜”,必須以更大的改革勇氣激發更多的創新活力,讓青年才俊敢闖產業的“無人區”。

吳岳良深有感觸:“基礎研究重大理論的突破,是由科研人員的好奇心驅動的,要靠科學問題驅動。而這需要長期的積累、穩定的支持,摒棄論文數量、雜志影響因子等不良導向。”

對此,北京市科學技術委員會主任、北京量子院理事會副理事長許強表示,要加快量子科技領域人才培養力度,加快培養一批量子科技領域的高精尖人才,建立適應量子科技發展的專門培養計劃,打造體系化、高層次量子科技人才培養平臺。

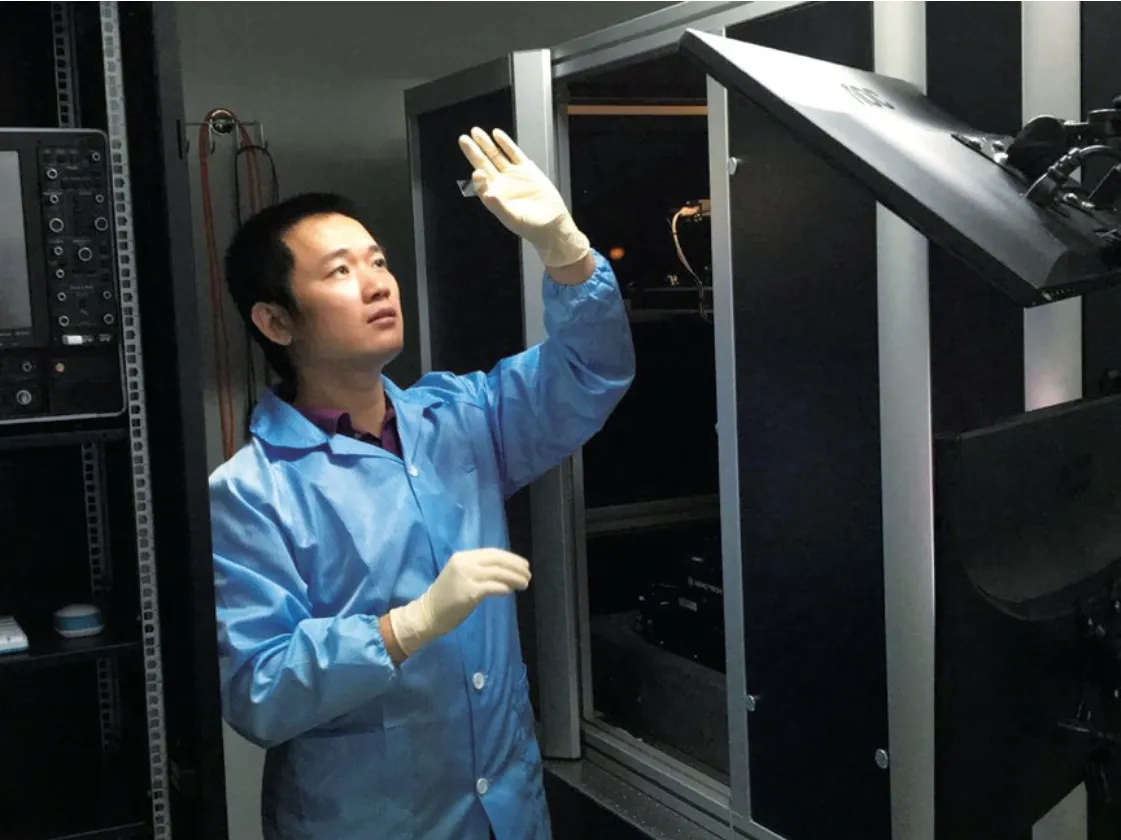

研究人員在觀察自主制備的光量子集成芯片(圖/上觀新聞)

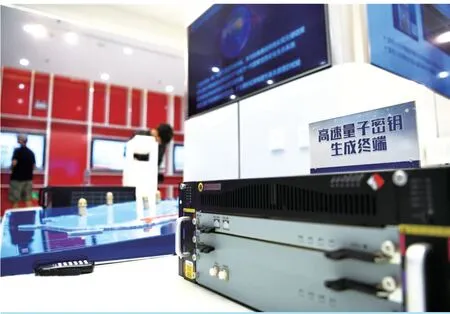

中國科學技術大學展示的“高速量子密鑰生產終端”模型(新華社 劉軍喜 攝