以新發展理念引領東莞經濟高質量發展

——基于新冠疫情的影響分析

●袁蔭貞 張林云

自黨的十八大提出實施創新驅動發展戰略以來,廣東省東莞市創新創業環境持續優化,創新能力也不斷提升,創新驅動產業轉型升級成效顯著,為經濟高質量發展提供了強大的新動力。但2020 年1 月份以來在全球肆虐的新冠疫情對各國經濟都造成了激烈的沖擊。作為我國外貿依存度最高的城市之一,海外訂單的減少對東莞經濟沖擊更是讓東莞面臨前所未有的經濟壓力和挑戰。

一、新冠疫情對東莞經濟的影響

當前對于新冠疫情的影響多從各行各業的行業角度加以分析,對整體經濟的影響分析也多參考2003 年非典對經濟的影響。2003 年的經濟GDP 在第二季度有明顯下降,但在當時中國剛加入WTO,經濟高速增長的大環境下,影響的時間非常短暫。

(一)非典疫情的影響對新冠疫情影響分析的參考價值

非典疫情的影響和新冠疫情不可同日而語,參考價值不大。非典沒有形成全球性的傳染態勢,主要集中在我國香港、珠三角地區、北京等少數城市。非典全球感染人數在8422 例左右,而新冠疫情在2020 年6 月就已經突破700 萬。根據世衛組織2020年6 月份報告,在全球206 個國家和地區中,僅有幾個國家沒有報告確診病例。2003 年的東莞和2020 年的東莞無論是經濟總量還是經濟結構也存在很大不同。2003 年東莞GDP 達到947.53億元,同期進出口貿易總額達到4312.8 億人民幣,外貿依存度為455.16%。2019 年東莞實現地區生產總值9482.50 億元,進出口總額13801.65 億元,外貿依存度為145.54%。外貿依存度的降低凸顯東莞經濟抗擊外部沖擊的能力相比于2003 年更強。同時2003 年東莞全市注冊登記的工商企業和個體戶有24.84 萬戶,2019 年工商登記注冊戶數達123.86 萬戶,經濟主體龐大和多元。雖然相比于2003 年的非典,新冠疫情的沖擊更大,但2020年的東莞相比于2003 年的東莞具有更健康的經濟肌體。因此,通過分析非典疫情的影響對分析新冠疫情東莞經濟影響的參考價值并不大。

(二)2008 年金融危機對新冠疫情影響分析的參考價值

2008 年金融危機,導致全球實體經濟面臨嚴重下滑,經濟增長放緩, 市場也總是出現東莞大量代工企業破產倒閉的新聞,和2020 年東莞不少外貿企業破產倒閉的新聞如出一轍。但2008年金融危機主要聚集在金融領域,對實體經濟的影響較為有限。反映在統計數據上就是2009 年第一季度東莞實現地區生產總值1966.68 億元,按可比價計算,同比增長7.0%,。2010 年第一季度東莞完成生產總值854.5 億元,按可比價計算,同比增長9.7%,均保持正增長。但2020 年新冠疫情對東莞經濟第一季度的直接影響是1—4 月GDP 負增長8.8%,這是改革開放40 余年以來,首次第一季度出現負增長。2008 年金融危機期間,東莞積極貫徹落實國家加大內需、擴增投資等宏觀調控政策,積極發掘經濟增長的內生力量,加快東莞制造業轉型升級,經濟增速過快下滑的局面不到兩年時間很快得到遏制。但2020 年的新冠疫情影響將更加深遠。2008 年金融危機對新冠疫情影響的分析,尤其是政府決策方面具有極大的參考價值。

(三)新冠疫情對東莞經濟的影響到底有多大

東莞經濟情況自2018 年由于中美貿易戰,以及電子通信設備行業、手機行業、傳統制造業產業周期的影響,發展情況一度十分嚴峻。2020 年開年就遭遇新冠疫情,經濟再次面臨較大挑戰。

表1 2011—2020 年東莞第一季度經濟情況

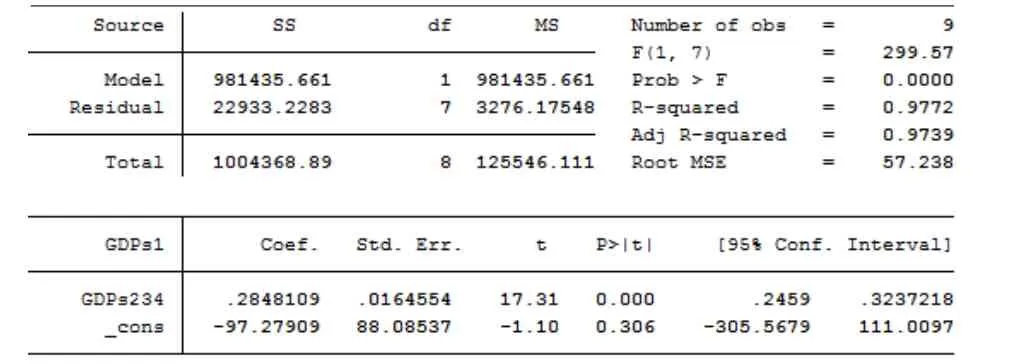

通過對表1 分析可以發現,第一季度GDP 約占全年的20.95%左右。初步建立線性方程式GDPs1=a+β*GDPs234+U(GDPs1:東莞第一季度GDP;GDPs234:東莞第二、三、四季度GDP 合計)。

采用stata16.0.得到計量結果如表2。

?

可以發現第一季度GDP 和后續GDP 合計相關系數高達97.72%。據此推算,2020 年全年GDP 有較大概率在9076 附近,經濟增長率有較大概率在-5.3%附近。考慮到未來第二、第三、第四季度的強勢復蘇,2020 年全年GDP 有較大概率在10000 萬億附近,經濟增長率有較大概率在0.75%附近。由此,可見新冠疫情對東莞經濟的壓力前所未見,必須以新發展理念引領東莞經濟高質量發展,尋找突圍之道。

二、面對疫情,堅持新發展理念,以創新驅動東莞高質量發展

2020 年5 月習近平總書記在參加全國“兩會”內蒙古代表團審議時指出,“我們追求的是經濟的科學發展、是貫徹新發展理念,追求的是廣大人民群眾的幸福美好生活。其實在追求這些的時候,也會間接推進國內生產總值降幅盡可能減少,但著眼點著力點不能放在GDP 增速上。”由此可見,新冠疫情的影響下,貫徹新發展理念不是著眼于追求GDP 的增長,而是著眼于幸福美好生活的高質量發展。幸福美好生活的高質量發展離不開創新驅動的經濟發展路徑。

在當前的特殊環境下,堅持新發展理念,以創新驅動東莞高質量發展對穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期起著十分關鍵的驅動作用。東莞,必須深入推進創新驅動發展戰略,進一步深入融合“粵港澳大灣區”協同創新中心的建設,在創新環境、創新投入、創新產出和創新實效等方面發揮東莞在“粵港澳大灣區”產業種類齊全、產業基礎雄厚的優勢。并在關鍵領域、關鍵設備、原始創新、革命性創新等方面尋求更大的突破。

三、面對疫情,多措并舉,強化企業創新主體地位

2019 年10 月黨的十九屆中央委員會第四次全體會議著重研究了堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的若干重大問題,作出如下決定:“建立以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系,支持大中小企業和各類主體融通創新,創新促進科技成果轉化機制。”疫情當前,更要突破機制障礙,激發東莞123.86 萬戶工商登記主體的活力。要強化企業創新主體地位,就應當重點支持實體經濟,大力扶持高新技術產業,促進中小企業加快發展。與深圳、廣州、深圳等城市相比,東莞還存在企業創新主體地位不強,企業研發人員偏少,對高水平研發人才的吸引力不強,產學研結合不夠緊密,科技資源配置水平不高等突出問題。

2019 年,我國全社會研發投入達2.17 萬億元,占GDP 比重為2.19%。2019 年廣東省全社會研發投入約3000 億元、占地區生產總值比重近2.8%。東莞2019 年研發支出約占GDP 比重為2.85%。而深圳,2018 年全社會研發投入占GDP 比重就達4.2%,居全球前列;PCT 國際專利申請量達1.8 萬件,連續15 年居全國首位;90%以上的研發機構和研發人員在企業,90%以上研發資金和專利來自企業。2018 年,深圳人才資源總量達548 萬人,經認定的海內外高層次人才近1.3 萬人,高層次人才平均年齡39.3歲。人才資本和研發都集聚到深圳企業中,用科技創新支撐起企業的競爭力,最終成長出華為、騰訊、大疆、華大基因等一批在全球有影響力的大企業。

廣州、深圳高校科研院所眾多,但高校的科研和人才優勢要通過企業變成市場優勢。相比高校科研院所,企業的研發直面市場,以市場需求為導向,成果轉化率更高。東莞在統籌周邊城市科技資源上應持續發力,給東莞企業營造更好的創新環境、創新資源、創新人才搭好橋,做好支撐。

四、面對疫情,高質量全方位服務東莞企業創新創業

東莞高質量發展離不開“粵港澳大灣區”國家戰略的區位優勢和承接我國香港、深圳、廣州產業轉移和創新資源的溢出效應優勢,持續通過高質量創新服務促進創新創業資源在東莞集聚。2019 年12 月中央經濟工作會議指出,要更多依靠市場機制和現代科技創新推動服務業發展,推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸,推動生活性服務業向高品質和多樣化升級。

應當按照“粵港澳大灣區”建設目標,東莞應主動鏈接全球創新創業網絡,建設國際化教育、醫療、社區等項目,提升產業、企業和城市品質,吸引國內外高端人才。將硬科技作為實施落實省委“1+1+9”等各項決策部署的重要抓手,在松山湖、濱海灣新區等高科技人才聚集區域,建設融科研、孵化、會展、辦公、生活、休閑娛樂等于一體的硬科技創新綜合體,高質量服務硬科技產業。要聚焦人工智能、航空航天、生物技術、光電芯片、信息技術、新材料、新能源、智能制造等高精尖科技產業,發展集研發設計、檢測檢驗、創業孵化、科技金融、技術轉移等于一體的新型科技服務業。把數字經濟新技術、新產品、新業態和新模式融入工業互聯網,帶動東莞乃至粵港澳地區制造業的數字化轉型,構建起工業全要素、全產業鏈、全價值鏈的新型制造業服務體系。以2020 年5 月《東莞市人民政府關于印發東莞市深化“放管服”改革優化營商環境2020 年工作要點的通知》為基礎,進一步深化“放管服”改革和優化營商環境,了解并消除企業生產經營中的難點痛點堵點。借鑒發達地區和城市的先進經驗和做法,搭建“粵港澳大灣區”創新創業云孵化平臺和“銀政通”對接創新創業服務平臺,匯聚創業服務機構和雙創導師,促進“粵港澳大灣區”創新要素資源與東莞的互聯互通與開放共享。

五、面對疫情,進一步持續促進科技成果在東莞轉移轉化

技術供給與市場需求不匹配、科技成果與市場資本脫節是困擾科技成果轉化率不高的主要原因,因此如何將實驗室和市場緊密連接,開展新型產學研合作成為政界、學界、產業界共同關心的大問題。

疫情當前,東莞應進一步支持高校成立協同創新與技術轉移研究院,搭建包括技術研發、轉移轉化、技能培訓等功能的新型研發平臺。設立技術轉移轉化專職人員和機構,加強與知識產權代理服務機構合作,形成線上線下促進技術成果轉移轉化的便利條件,促進創新鏈和產業鏈的深度融合,為企業技術升級和產品迭代提供服務。2019 年12 月中央經濟工作會議強調,要深化科技體制改革,加快科技成果轉化應用,加快提升企業技術創新能力,發揮國有企業在技術創新中的積極作用,健全鼓勵支持基礎研究、原始創新的體制機制,完善科技人才發現、培養、激勵機制。

2008 年金融危機以來,東莞積極參與珠三角國家科技成果轉移轉化示范區建設,著力推進科技成果轉化工作,取得了一系列成果。2019 年1 月,廣東省人民政府印發《關于進一步促進科技創新若干政策措施的通知》。東莞應進一步加快制定出臺《東莞市促進科技成果轉化若干政策措施》,通過構建完善科技成果轉移轉化體系,促進國內外優質科技成果在東莞落地轉化;研究東莞市高校科研院所科技成果管理改革的相關政策,解決當前束縛高校科研院所開展科技成果轉化工作的體制機制障礙。