山西南部旱地區試小麥產量構成因素變異分析

蘆艷珍,馬 樂,楊三維

(1.山西農業大學山西有機旱作農業研究院,山西太原030031;2.石家莊市藁城區農業科學研究所,河北石家莊050011;3.山西農業大學農業經濟管理學院,山西太原030006)

小麥是僅次于水稻、玉米的重要糧食作物之一,占糧食年總產量的20%以上[1],隨著經濟社會的發展、人口與市場需求的不斷增加,對小麥質和量的需求也在增長。如何在有限的耕地上,挖掘小麥的生產潛力、提高單產和品質,是當前農業科研的重要任務。小麥產量性狀不僅受基因控制而且受環境因素等的影響,成因也較為復雜。小麥的單產決定于單位面積的穗數、穗粒數和千粒質量三因素,但在不同的產量水平下,各構成因素對籽粒產量的貢獻不同,三因素之間存在著一定的制約關系[2-3],只有三因素協調發展,才能獲得高產。因此,研究產量構成三因素效應,對提高小麥單產水平具有重要的意義。

目前,關于小麥產量構成因素對產量的影響已有大量的研究。任文斌等[4]以山西南部水地區試小麥品種為材料進行研究,結果發現,穗粒數是影響小麥產量的主要因素;在山東省小麥高肥組區試結果顯示,穗數和千粒質量與產量呈極顯著正相關[5];在河南省小麥水地區試研究認為,產量構成因素與產量的相關程度大小為穗粒數>公頃穗數>千粒質量[6];楊程等[7]研究認為,產量三因素對小麥產量的貢獻大小為公頃穗數>穗粒數>千粒質量;王志芬等[8]研究認為,不同類型品種存在差異,大穗型品種應靠增加千粒質量提高產量,而多穗型品種則主要通過增加穗粒數來增加產量。由于自然生態環境、試驗材料和方法的不同,其結果也存在差異。小麥主要分布在干旱和半干旱地區,明確其產量與產量構成因素之間的關系,是提高小麥育種水平以及快速育成耐旱、高產新品種的前提。

山西省地處典型的干旱和半干旱區,旱地小麥占全省小麥播種面積的60%以上[9],生產主要依靠天然降水,歷來以旱作聞名全國,山西省農業科學院育成的晉麥33、長6878和晉麥47號等一批優良品種多年來一直是國家旱地小麥區試的對照品種,為國家糧食安全作出了突出的貢獻。如晉麥47號小麥品種,從20世紀90年代至今,一直是黃淮北片旱地區試、山西南部旱地和陜西渭北旱地區試的對照品種[10]。晉南是山西小麥的主產區,提高該區域旱地小麥產量,是保障國家糧食安全的重要途徑。因此,開展山西南部旱地小麥區試品系產量性狀相關要素研究、明確其機制,有利于科學制定育種目標、把握育種方向,育成與本區環境相適應的旱作品種,制定相匹配的栽培措施,實現小麥產業的可持續發展,服務國家糧食安全戰略。

本研究以近年來山西省南部小麥旱地區試品系為研究對象,分析小麥產量及產量構成因素之間的相關關系,旨在探討提高單產的遺傳生理機制,為山西旱地小麥育種方向的創新與實踐提供理論依據。

1 材料和方法

1.1 試驗材料

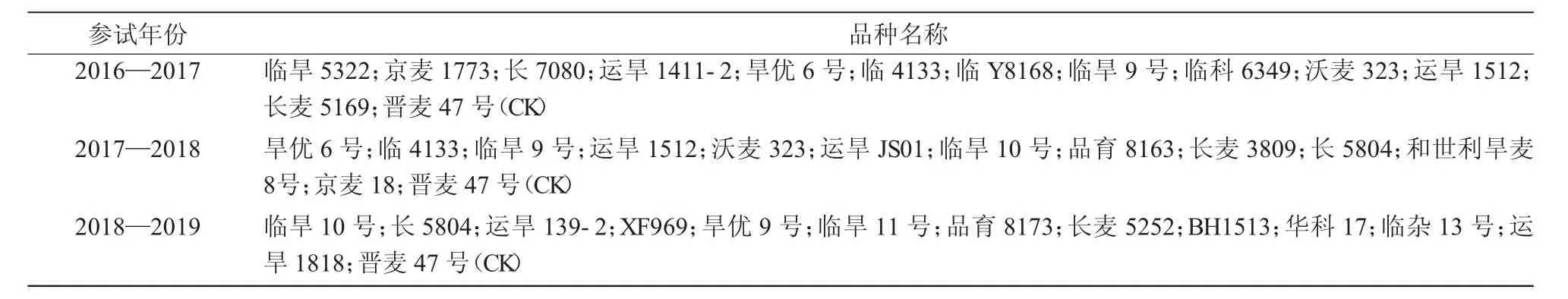

本研究以2016—2019年山西省南部旱地小麥區試的30份材料為研究對象,探討小麥產量及產量構成因素之間的相互關系。參試品系信息如表1所示。

表1 參試品種信息

1.2 試驗方法

試驗在山西省運城風陵渡云豐種業的區試基地進行,地勢平坦,前茬作物一致,肥力均勻,各項管理措施一致。采用隨機區組排列,3次重復,小區面積12 m2,播種密度300萬株/hm2,對照為晉麥47號;整個生育期依靠自然降水,無灌溉,各月降水量如圖1所示,2016—2019年生育期的年均降雨量為288.27 mm。成熟前調查成株高、穗長、穗數,隨機取100穗測定穗粒數,脫粒后測定千粒質量和產量。

1.3 數據統計分析

采用Excel和SPSS 24.0軟件對數據進行相關、回歸和通徑分析。

2 結果與分析

2.1 旱地小麥產量構成要素變異分析

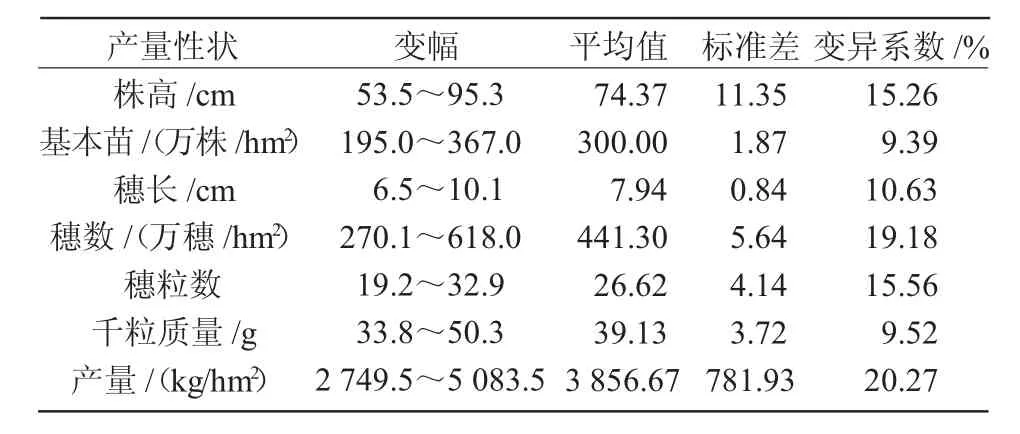

由表2可知,2016—2019年山西南部旱地區試小麥產量性狀變異豐富,各性狀的變異系數均大于9.3%,以基本苗和千粒質量變異最小,產量的變異最大,說明產量受遺傳和環境雙重因素的影響較大;產量變幅為2 749.5~5 083.5 kg/hm2,平均產量為3 856.67 kg/hm2,可見,山西南部旱地的小麥產量較低,需加大力度提高產量;產量構成三因素中穗數均值為441.3萬穗/hm2,變異范圍為270.1萬~618.0萬穗/hm2,穗粒數均值為26.62粒,變異范圍為19.2~32.9粒,千粒質量均值為39.13 g,變異范圍為33.8~50.3 g。其中,穗數的變異系數最大,其次為穗粒數,千粒質量最小,說明育種單位注重對單位面積穗數多樣性的選擇。

表2 小麥產量構成因素變異分析

2.2 產量構成因素與產量間的相關性分析

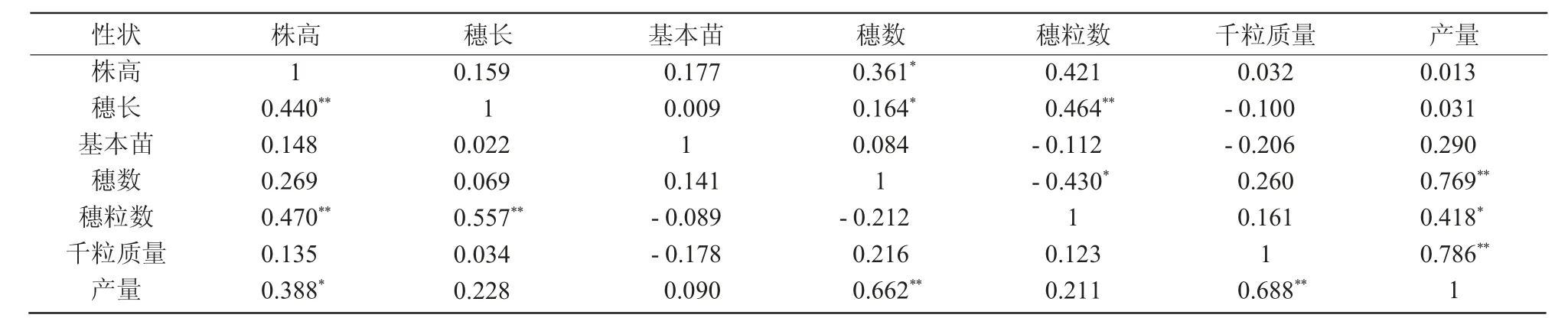

由于產量構成因素之間相互影響,為了解山西南部旱地小麥區試品種產量性狀的變化特點,對產量構成因素與產量間的相關性進行分析,結果顯示(表3),穗長、穗粒數和株高均呈極顯著正相關;株高是植株生物量的一項表征,與穗粒數和產量顯著正相關,可見,保證一定的生物量是保持小麥產量的基礎。產量構成因素中,單位面積穗數與千粒質量和產量均呈極顯著正相關,以千粒質量與產量的相關系數最大,為0.688,穗粒數與產量未達顯著相關。可見,山西南部旱地區試產量的增加主要是通過增加穗數和千粒質量來實現的。而偏相關分析發現,三要素均與產量顯著相關,以穗數和千粒質量的相關性較高,穗粒數與穗數偏相關呈顯著負相關,說明二者之間相互制約。表明在育種過程中,如果只單純地提高某一性狀,會降低其他性狀,從而影響最終產量的提高。因此,在品種選育過程中,只有充分考慮性狀間的相互制約關系、兼顧產量三因素的同步提高,才能選育出高產優良品種。

表3 產量及其構成因素間的相關性分析

2.3 產量構成因素對產量的回歸分析

以產量(Y)為因變量,株高(X1)、穗長(X2)、基本苗(X3)、穗數(X4)、穗粒數(X5)和千粒質量(X6)性狀為自變量,進行逐步回歸,建立了產量在2 749.5~5 083.5 kg/hm2范圍內的回歸方程為Y=-4 293.61+84.23X4+52.03X5+109.56X6,表明穗數、穗粒數和千粒質量是影響產量的主要因素。對回歸方程進行顯著性檢驗發現,R2為0.82,偏回歸系數小于0.01,可見,產量三要素與產量間存在顯著線性回歸關系。此外,在其他變量不變時,穗數每增減15萬穗/hm2,產量增減84.23 kg/hm2,穗粒數每增減1粒,產量增減52.03 kg/hm2,千粒質量每增減1 g,產量增減109.56 kg/hm2。

2.4 產量構成因素對產量的通徑分析

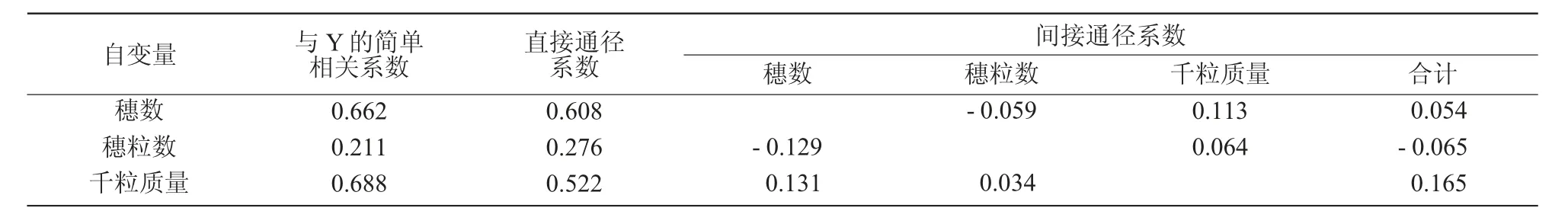

表4 產量構成因素對產量的通徑系數

在相關分析和回歸分析的基礎上進行通徑分析,可以更清楚地了解各性狀對產量的直接和間接影響程度。通徑系數分析表明(表4),穗數、穗粒數和千粒質量對產量的直接通徑系數均為正值,表明各因素對產量都有直接的正效應。在產量構成三因素中,穗數和千粒質量對產量的直接效應都較大,依次為穗數(0.608)、千粒質量(0.522),穗粒數(0.276)相對較小;但千粒質量通過穗數和穗粒數對產量的間接效應、穗粒數通過穗數對產量的間接效應均為負效應,間接效應抵消了一部分直接效應,綜合效應相對較小。因此,在晉南冬小麥新品種選育中要想進一步提高單產水平,必須在合理的群體結構基礎上,適當增加穗粒數和千粒質量。

2.5 降水量對產量性狀的影響

小麥生長發育除受本身的生物學特征決定外,還受氣候因子等環境因素的影響。不同年份參試品系存在差異,因小麥生育期間年際間降水變率較大,致使產量性狀變異豐富。選取對照品種晉麥47號分析3 a間小麥生育期降水量對產量性狀的影響,結果發現,產量與降水量呈正相關,以2017—2018年小麥生育期內降水量最大,晉麥47號的產量最高,且顯著高于其余2 a的產量,可見,年總降水量顯著影響小麥產量(圖2)。產量三要素中,千粒質量和穗數表現出年降水量最高值最大,2016—2017年與2018—2019年的千粒質量間差異不顯著;穗粒數以2016—2017年最多,2017—2018年和2018—2019年差異不顯著(圖3)。可見,產量構成三要素與年總降水量不是簡單的正相關關系,可能與各個生育時期的降水分布及其他因素有關。

3 結論與討論

作物育種是適應氣候變化自然和人工長期選擇的結果。對參試小麥種質材料進行產量性狀變異分析,有助于了解本地區小麥育種的方向。本研究對山西南部旱地區試小麥產量性狀變異分析發現,參試品種的產量變異豐富,受遺傳和環境影響較大;產量三要素中,以穗數變異系數最大,穗粒數次之,千粒質量變異最小,這與趙倩等[5]的研究結果一致,可能與穗數受環境條件的影響較大有關[11]。小麥高產需通過高產栽培管理,采取合理的肥水管理以提高分蘗成穗率,但產量構成因素在不同生態環境下的作用不一,且山西省旱地小麥主要靠自然降雨,因此,旱地小麥單產的提高應注重產量構成要素的協調發展。

本研究還發現,山西南部旱地區試小麥品種的株高與產量呈顯著正相關,表明旱地小麥保持一定生物量是確保高產的前提。穗數和千粒質量與產量關系最密切,穗粒數與產量相關性不顯著,說明近年來山西省南部旱地小麥品種產量潛力的提高主要歸因于穗數和千粒質量;通徑分析三要素對產量都有直接的正效應,表現為穗數>千粒質量>穗粒數;而穗數通過穗粒數對產量的間接通經系數為負值,說明穗數和穗粒數間存在抑制效應,但綜合作用為正值,說明產量三要素相互影響、相互制約。綜上可知,有效穗數較多的品系在區試中容易高產,保證一定的有效穗數也是旱地小麥高產的關鍵。山西南部旱地區試小麥的有效穗數和高千粒質量對產量的直接效應較大,穗粒數對產量的影響較小。今后育種中應在保持一定有效穗數和高千粒質量的基礎上,要注重小麥穗粒數的提高。小麥高產是穗數、穗粒數和粒質量共同協調的結果,且隨著小麥新品種的應用,產量不斷提高,受群體質量和遺傳因素的影響,極大地提高穗數和粒質量受到限制,進一步提升產量應依賴于穗粒數的增加[4,12-14]。

小麥生長發育除受本身的生物學特性決定外,還受氣候因子、土壤因子和農藝措施等影響。小麥生長發育良好以及產量高低等與水分因子具有十分密切的關系。本研究發現,小麥產量與降水量呈正相關,但產量三要素與年降水總量的相關性存在差異[15],可能是與產量三要素各形成時期的降雨量有關;趙吉平等[16]和徐為根等[17]研究指出,水分能否滿足小麥生育期的需求,不僅取決于總降水量,還要看降水在不同生育階段的分配。因此,只有對生育時期和降水規律進行深入了解,才能清楚小麥各生育時期的缺水情況,探明降水與產量性狀之間的關系。目前,小麥旱地育種主要集中在抗旱性和高產2個方面[18-20],山西南部氣候干旱,降水量較少,因此,在提高抗旱能力和品種水分利用效率的基礎上,保持一定量的穗數是獲得穩產的前提,高而穩定的千粒質量是獲得高產的關鍵因素,穗粒數的增加是育種工作者的努力方向。