莜麥新品種晉燕19號的選育及栽培技術

韓啟亮,王星醒,張浩楠,張成龍,張姝鑫,景玉川

(山西農業大學(山西省農業科學院)五寨農業試驗站,山西五寨036201)

燕麥在我國種植歷史悠久,是禾本科燕麥屬一年生草本作物。根據內外稃與籽粒的組織形態,通常有裸粒型與帶稃型兩類[1-2]。裸粒型燕麥在北方俗稱莜麥或鈴鐺麥,是一種糧飼價值兼高的作物,播種面積占燕麥總面積的90%[3]。作為北方餐桌上的傳統食糧,莜麥粉營養豐富,其氨基酸組成全面,人體必需的8種氨基酸含量比較多,其中,賴氨酸含量比小麥粉高0.4%左右,比玉米粉高0.3%左右[4];燕麥亦是優質飼草,其莖、葉、秸、稃中含有豐富易消化的營養物質,對奶牛、羊乳量和奶質的提高作用明顯[2]。

莜麥喜冷涼、耐旱、耐瘠,對無霜期較短、日照較長、氣溫較低的寒冷地區有很好的適應性[2]。主要生產區域集中在山西省的太行、呂梁山地區,河北省的壩上、燕山地區及內蒙古自治區的陰山南北等地[5]。晉、冀、蒙三省播種面積占全國莜麥播種面積的70%[1]。莜麥主產區由于受氣候干旱、土壤貧瘠、栽培理念滯后、商品化意識差等因素的影響,導致莜麥種植規模萎縮、生產效益下滑,影響了農戶的種植積極性[6];在實際生產中,莜麥商品種種類不多、適應范圍窄、單位面積產量不高、品質良莠不齊、混雜退化嚴重等問題,進一步限制了莜麥的生產發展。

山西省農業科學院五寨農業試驗站立足莜麥發源地之一——山西省五寨縣,結合當下農產品市場發展趨勢,把提升莜麥的高產、優質、抗旱、耐瘠作為新品種選育重點,采用常規育種方法,育成晉燕19號,2015年9月通過山西省農作物品種審定委員會認定。

1 品種選育過程

山西省農業科學院五寨農業試驗站以產量高、品質好、抗倒抗病、耐旱耐瘠、適應性好等因素作為新品種、新品系選育方向擬定了晉燕19號的選育方案。2004年,莜麥課題組研究人員以性狀互補為原則,選用五寨農家種三分三為母本、皮燕麥原始材料健壯為父本,進行皮裸燕麥種間人工授粉雜交,采用大群體連續多代選擇[5],經4 a的單株、株系鑒別篩選及3 a的品系測產鑒定和比較試驗,于2011年出圃,出圃號為0413-2-2-1。2012—2013年連續2 a參加了山西省莜麥新品種區域生產試驗。2015年9月,經山西省農作物品種審定委員會認定,定名為晉燕19號,編號為晉審燕(認)2015003。

2 主要特征特性

該品種生育期100 d左右,株高110 cm左右,幼苗直立,葉片上沖,葉色濃綠,生長勢強,分蘗早。成株群體生長整齊,株形緊湊,上部葉短而寬。平均單株分蘗1.7個,主穗側散穗型。小穗串鈴形,穎殼黃色,無芒。主穗長16.7 cm,穗鈴數22.5個,穗粒數56.5粒,千粒質量22.4 g。籽粒黃褐色,細長圓。化稍率0.2%,帶殼率0.15%。莖稈堅韌,根系發達,抗旱、抗倒、耐水肥、耐瘠薄,抗堅黑穗病、稈銹病、紅葉病。2014年7月經農業部谷物品質監督檢驗測試中心分析,粗蛋白質(干基)含量為17.17%,粗脂肪(干基)含量為5.12%,粗淀粉(干基)含量為62.81%。

3 產量表現

3.1 品系測產鑒定

2009年在山西省農科院五寨農業試驗站試驗田進行測產鑒定試驗,平均籽粒產量為2377.5kg/hm2,比對照晉燕8號(1 987.5 kg/hm2)增產19.6%,作為優良品系參加下一年品系比較試驗。

3.2 品系比較試驗

2010—2011年連續2 a在山西省農業科學院五寨農業試驗站試驗田進行品系比較試驗,平均籽粒產量為2 280 kg/hm2,對照晉燕8號平均籽粒產量為2 060 kg/hm2;比對照平均增產10.68%(表1)。

表1 晉燕19號的品系比較試驗產量結果

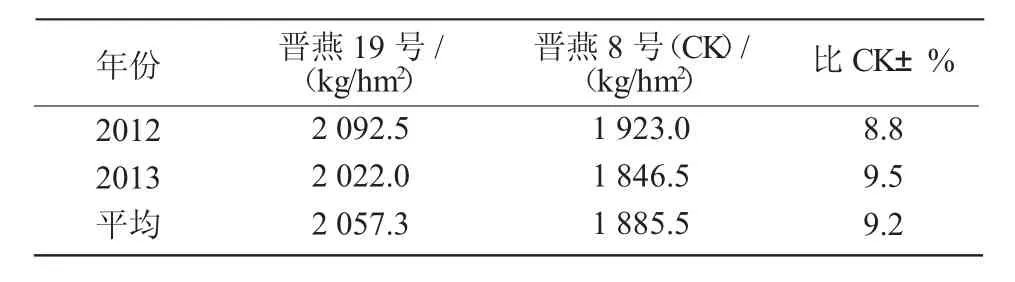

3.3 區域生產試驗

2012—2013年連續2 a在忻州市、長治市、大同市、朔州市等地進行山西省燕麥品種區域生產試驗,有效試點共11個。其中,2012年晉燕19號平均產量為2 092.5 kg/hm2,比對照晉燕8號平均增產169.5 kg/hm2,5點增產;2013年晉燕19號平均產量2 022.0 kg/hm2,比對照晉燕8號增產192.09 kg/hm2,6個試點全部增產。2 a晉燕19號的平均產量為2 057.3 kg/hm2,比對照晉燕8號(1 868 kg/hm2)增產9.2%(表2)。

表2 晉燕19號區域生產試驗產量結果

4 栽培管理要點

4.1 選地用地

莜麥屬禾谷類作物,生產中需要吸取大量的氮、磷等營養元素,且秸稈多數不實行還田,對土壤肥力的保持和補充不足。豆科作物的固氮作用及殘根落葉較多,對土壤肥力狀況有明顯作用。塊根塊莖類作物如馬鈴薯,在寒冷地區收獲時,其莖、葉枯萎掉落,分解腐爛快,地上有機部分能有效還田,對補充土壤養分作用明顯[7]。因此,莜麥前茬選擇以豆類、馬鈴薯為好[8],不宜重茬連作,應實行輪作養地。

4.2 種子處理

剔除霉變、損傷籽粒,選用粒大飽滿、成熟度好的籽粒[6]。播前進行種子晾曬,滅活種皮表面病菌,以提高發芽率[9-10]。

4.3 整地施肥

莜麥多為旱作,土壤耕作要以蓄水保墑為中心[3]。一般耕作深度以25 cm左右為宜,但應因地制宜,如遇梁坡地,土層薄,以15~18 cm為宜;灘、水地則以20~25 cm為宜[1]。同時,配合耙、耱、壓等作業,以達到保墑蓄水的效果。施足基肥是莜麥豐產的重要因素,可用過磷酸鈣與農家肥3∶100(質量比)混合漚制做基肥,一般地塊用量為15.0~22.5 t/hm2。

4.4 播期播量

夏、秋莜麥區適宜播期一般分別在3月下旬和5月中下旬,播量為120~150 kg/hm2,田間出苗率85%以上,成苗420萬~450萬株/hm2。具體的播期及播量要結合土壤基礎墑情、整地質量、溫度、降水變化趨勢、播種方式及種子發芽率來確定[5,11]。

4.5 田間管理

苗期進行首次淺中耕,達到松土鋤草、提高地溫、減少水分蒸發的作用。分蘗階段進行2次深中耕,誘導根系深扎,增強抗旱抗倒能力[12]。水肥方面要注意“飽澆分蘗水、晚澆拔節水、早澆孕穗水”[13]等3個關鍵點,同時可在抽穗前遇水追施尿素150~225 kg/hm2。

4.6 收獲

當穗中上部籽粒進入蠟熟末期、穗下部籽粒進入蠟熟期[14-15],應及時收獲,以防自然災害可能造成的落粒、倒伏、霉變,以致減產。

5 適宜區域

該品種適宜在山西省莜麥(裸燕麥)主產區旱地、旱平地種植。

6 推廣應用

晉燕19號在2011年出圃前后的各級鑒定比較及區域生產試驗示范期間,表現出綜合農藝性狀較好,遺傳性狀穩定,適應性好,未發生病害,豐產潛力大,受到當地農戶的一致認可。2015年以來,在忻州市、朔州市、大同市莜麥主產區11個縣累計推廣面積300 hm2,按歷年平均增產135 kg/hm2,增收405元/hm2計算,可增產4.05萬kg,增收12.15萬元。