晉北地區引進馬鈴薯品種(系)適應性分析

毛向紅,白小東,齊海英,范向斌,杜培兵,楊 春,王興濤,朱智慧

(山西農業大學高寒區作物研究所,山西大同037008)

山西省地處華北地區西部、黃土高原東翼,地形比較復雜,地理坐標為北緯34°36′~40°44′,東經110°15′~114°32′,境內有山地、丘陵、高原、盆地、臺地等多種地貌類型,海拔在1 000~2 000 m;其屬于暖溫帶、溫帶大陸性氣候,年平均氣溫在-4~14℃,晝夜溫差15~20℃,無霜期120~220 d[1-4];全省年平均降水量為400~650 mm,大多集中在7、8、9月3個月,與馬鈴薯全生育期需水規律吻合,是我國優勢產區之一。

馬鈴薯(Solanum tuberosum L.)作為山西省的傳統作物,具有耐寒、耐旱、耐瘠薄、適生性廣、增產潛力大的特點,糧菜飼兼用,是潛在的生物質能源作物,具有極大的發展潛力[5]。其主要分布于雁門關、太行山和呂梁山3個生態區,主產縣(區)大多位于山區,環境污染少、化肥農藥用量少,產品安全性高,品質及口感較好,暢銷于當地及周邊市場。由于燕山—太行山、呂梁山兩大集中連片貧困區與山西馬鈴薯生產帶高度重疊,馬鈴薯產業成為山西省部分貧困縣的主要脫貧產業。因此,馬鈴薯在保障山西省糧食安全、精準扶貧、種植業結構調整中發揮著至關重要的作用[6-9]。

當前,山西省馬鈴薯生產上以中晚熟品種晉薯16號、晉薯24號、冀張薯8號、青薯9號等為主,這些品種普遍存在芽眼深、抗病性差、適口性不佳等缺陷[3]。

為豐富山西省馬鈴薯品種,加快新品種的應用,山西省農業科學院高寒區作物研究所長期開展馬鈴薯新品種選育、國內外新品種引進篩選等試驗研究。本研究對引進的12個國內馬鈴薯品種(系)開展品種比較試驗,旨在篩選出適宜晉北地區種植的高產、優質、抗病品種,為新品種(系)在該地區的示范推廣提供可靠的理論依據。

1 材料和方法

1.1 試驗材料

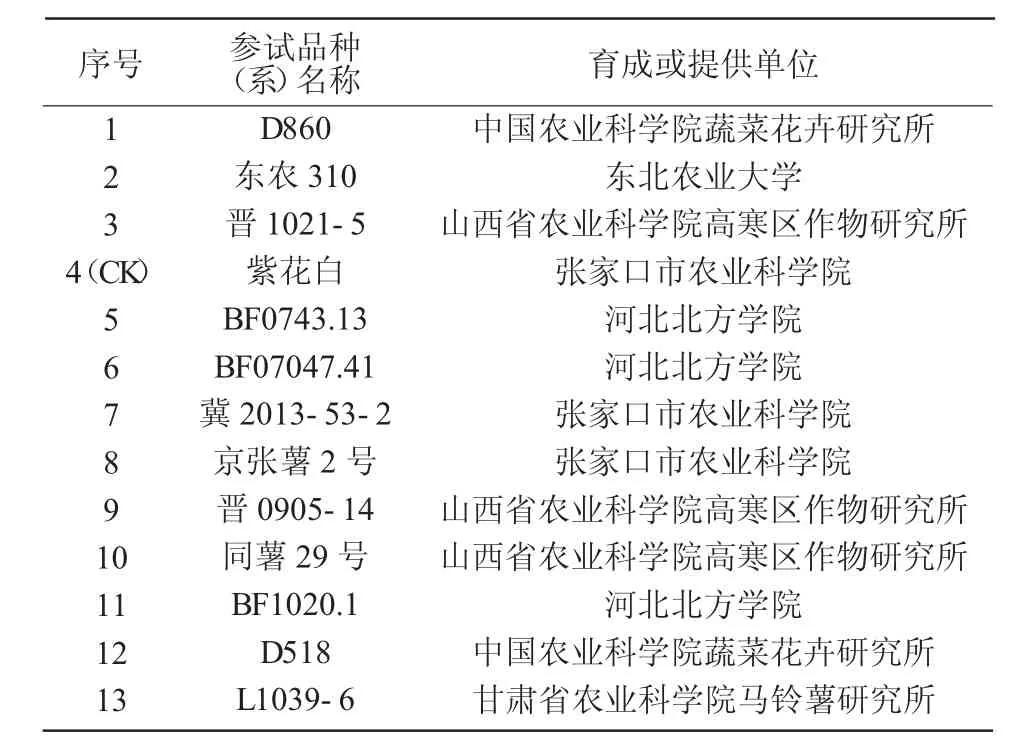

供試馬鈴薯品種(系)為D860、東農310、晉1021-5、BF0743.13、BF07047.41、冀2013-53-2、京張薯2號、晉0905-14、同薯29號、BF1020.1、D518、L1039-6,同時以紫花白為對照。種薯來源如表1所示。

表1 參試品種(系)育成或提供單位

1.2 試驗地概況

試驗設在山西省農業科學院高寒區作物研究所試驗基地,東經112°34′~114°34′,北緯39°03′~40°44′;海拔為1 040 m,平均氣溫14℃,降水量為456 mm。試驗地土壤為輕沙壤土,肥力中等[5],pH值為8.39,前茬作物為谷子。

1.3 試驗方法

試驗采用隨機區組排列,設13個處理(品種),3次重復,小區面積19.92 m2(8.3 m×2.4 m),單壟雙行種植,每小區播種4行,每行25株,種植密度約為5.0萬株/hm2,試驗區四周設有保護行。種薯于2019年4月15日出窖催芽,5月4日切塊,5月9日機械播種,基肥施魯西復合肥(N∶P∶K=18%∶18%∶18%)600 kg/hm2。6月10日齊苗培土,噴施田普除草劑,生育期共澆水6次,其中,7月10日第1次澆水并追施尿素75kg/hm2;7月21日、7月30日、8月10日追肥,每次施用量為尿素37.5 kg/hm2、硝酸鈣鎂75kg/hm2、瑞士鉀45kg/hm2;8月29日、9月8日每次追施硝酸鈣鎂75 kg/hm2、瑞士鉀45 kg/hm2。

1.4 數據采集及處理

1.4.1 數據采集 數據采集參照《馬鈴薯種質資源描述規范和數據標準》[10]進行。

收獲期按小區單收測定產量。

調查開花期病毒病、早疫病和晚疫病田間發病情況,用發病率和病情指數表示。每個小區隨機取3個點,每點取10株。

1.4.2 數據處理 試驗數據采用Excel和SPSS軟件進行處理和分析。

2 結果與分析

2.1 生育期比較

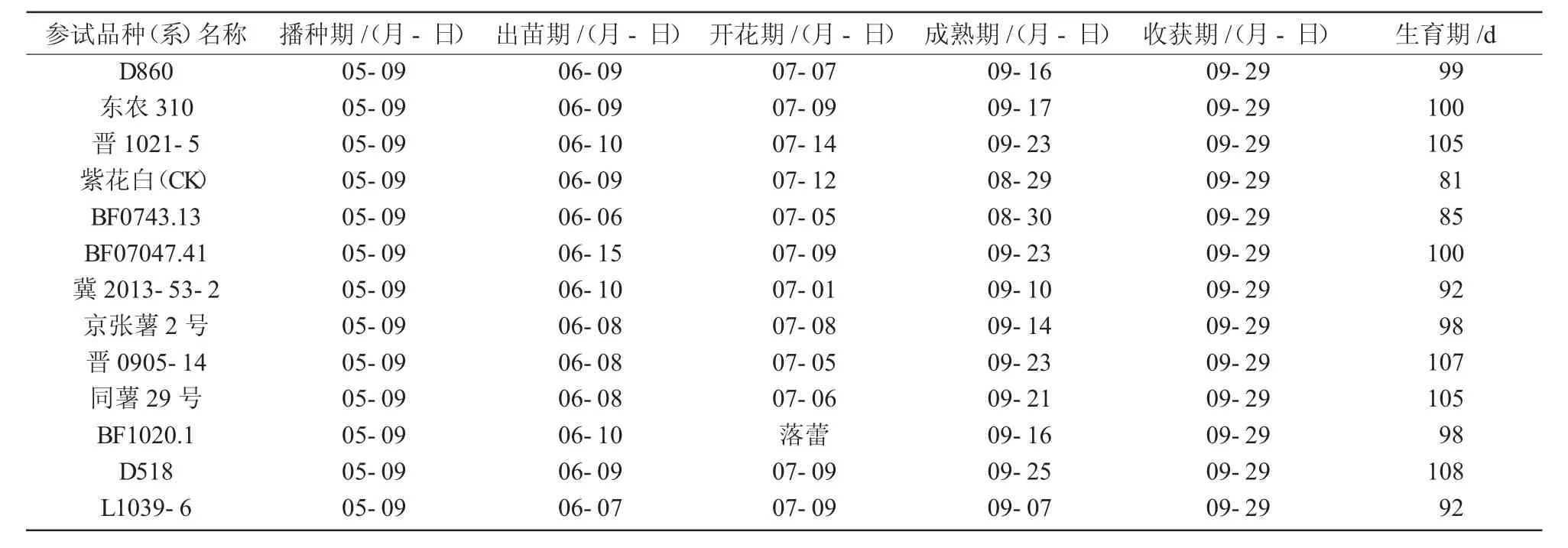

表2 參試品種(系)生育期比較

從表2可以看出,BF0743.13出苗最早,為6月6日,其次是L1039-6,為6月7日,BF07047.41出苗最晚,為6月15日;冀2013-53-2開花最早,為7月1日,晉1021-5開花最晚,為7月14日;所有參試品種(系)均于收獲期前成熟,其中,最先成熟的是對照紫花白,為8月29日,D518成熟的最晚,為9月25日;生育期在81~108 d,中熟品種有紫花白(CK)、BF0743.13、冀2013-53-2、L1039-6,其余9個品種為晚熟品種。

2.2 植物學性狀比較

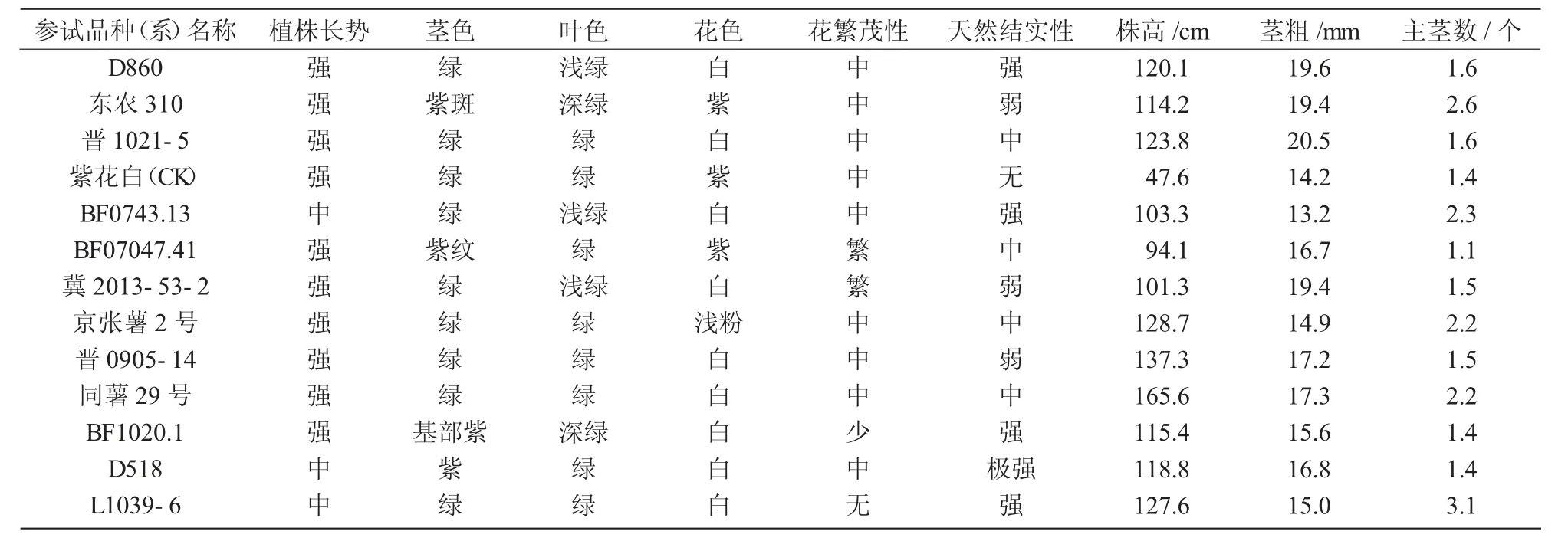

2.2.1 植株形態特征比較 從表3可以看出,各參試品種(系)的植株形態特征差異比較大,植株長勢方面,BF0743.13、D518、L1039-6長勢中等,其余均為強;D518莖紫色,BF1020.1莖基部紫色,東農310莖綠色帶有紫斑,BF07047.41莖綠色帶有紫紋,其余品種莖為綠色;D860、BF0743.13、冀2013-53-2葉色為淺綠色,東農310、BF1020.1葉色為深綠色,其余品種葉色為綠色;花色方面,東農310、紫花白(CK)、BF07047.41為紫色,京張薯2號為淺粉色,其余品種均為白色;開花繁茂性方面,BF07047.41、冀2013-53-2開花繁茂,BF1020.1開花較少,L1039-6落蕾無花,其余參試品種(系)中等;從天然結實性來看,D518結實性極強,紫花白(CK)不能天然結實,東農310、冀2013-53-2、晉0905-14結實性為弱,晉1021-5、BF07047.41、京張薯2號、同薯29號結實性中等,其余品種結實性為強;參試材料中,同薯29號植株最高,為165.6 cm,比對照紫花白高118 cm,對照株高最低,為47.6 cm,其他品種(系)株高在94.1~137.3 cm;各品種(系)莖粗在13.2~20.5 mm,其中,晉1021-5莖最粗(20.5 cm);參試品種(系)的主莖數為1.1~3.1個。

表3 參試品種(系)植株形態特征比較

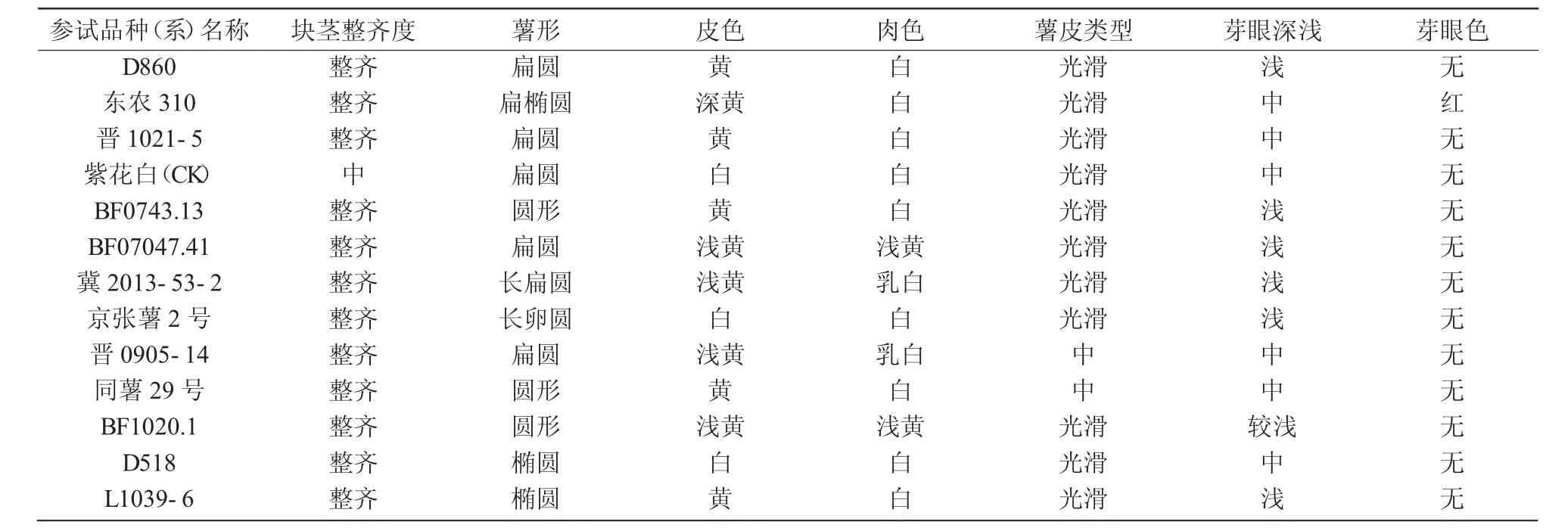

2.2.2 塊莖性狀比較 參試品種(系)塊莖性狀比較結果列于表4。

表4 參試品種(系)塊莖性狀比較

由表4可知,參試材料中塊莖整齊度除紫花白(CK)為中等外,其余品種均整齊;薯形有扁圓、橢圓、扁橢圓、圓形、長扁圓、長卵圓6種;薯皮顏色大多品種(系)為黃色,東農310為深黃色,BF07047.41、冀2013-53-2、晉0905-14、BF1020.1為淺黃色,紫花白(CK)、京張薯2號、D518為白色;除晉0905-14和同薯29號外,其余品種(系)的薯皮均表現光滑;薯肉顏色方面,BF07047.41、BF1020.1為淺黃色,冀2013-53-2、晉0905-14為乳白色,其余品種(系)為白色;芽眼深淺方面,D860、BF0743.13、BF07047.41、冀2013-53-2、京張薯2號、L1039-6為淺,BF1020.1芽眼較淺,其余品種芽眼為中等深淺;芽眼顏色除東農310為紅色外,其余品種均為無色。

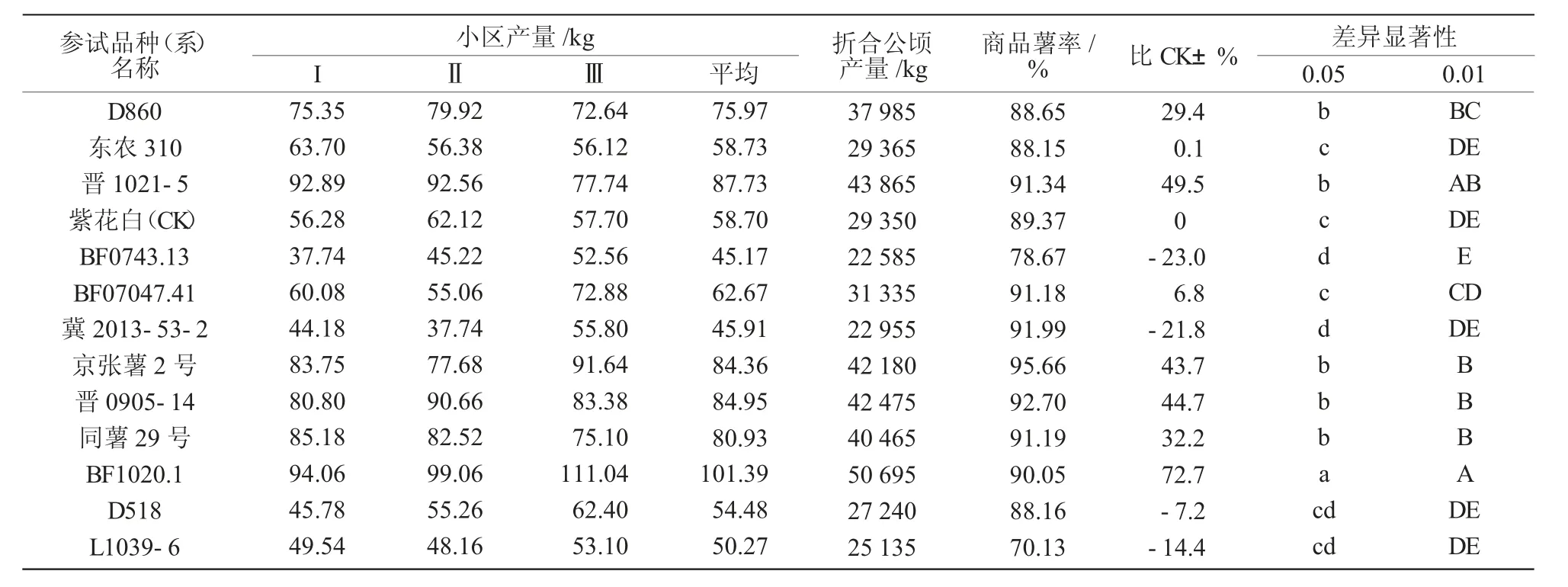

2.2.3 產量性狀比較 由表5可知,2019年商品薯率普遍較高,但各品種(系)之間存在較大差異,最高的是京張薯2號,95.66%,其次為晉0905-14(92.7%),商品薯率在90%以上的有7個品種,L1039-6商品薯率最低,為70.13%;參試品種(系)中,7個品種(系)的產量高于對照紫花白,分別為BF1020.1、晉1021-5、晉0905-14、京張薯2號、同薯29號、D860、BF07047.41,增產幅度為6.76%~72.73%,東農310與紫花白(CK)產量持平,其他4個品種比對照減產7.19%~23.05%。

經方差分析可知,F區組間=1.30<F0.05=3.40,區組間差異不顯著,F處理間=22.36>F0.01=2.18,品種間差異達極顯著水平。產量結果經新復極差法多重比較可知,BF1020.1產量居第1位,與其他品種(系)產量差異達到極顯著水平;晉1021-5、晉0905-14、京張薯2號、同薯29號、D860產量高于紫花白(CK),且差異顯著;冀2013-53-2和BF0743.13產量較低,且與對照相比差異顯著。

表5 參試品種(系)產量性狀比較

2.3 塊莖營養品質比較

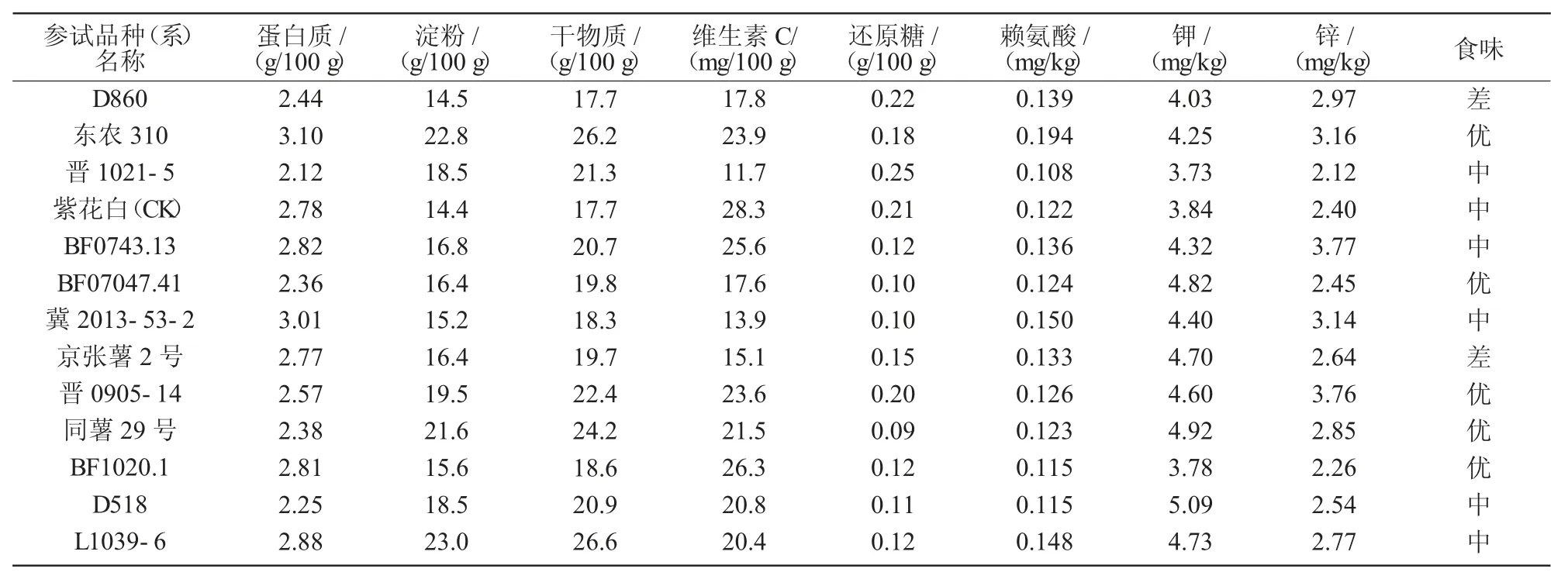

參試品種(系)塊莖樣品送中國農業機械化科學研究院食品與食品機械檢測中心檢測營養品質,檢測結果如表6所示。

表6 參試品種(系)塊莖營養品質比較

從表6可以看出,蛋白質含量最高的是東農310,其次依次是冀2013-53-2、L1039-6、BF0743.13、BF1020.1,分別為3.10、3.01、2.88、2.82、2.81 g/100 g;淀粉含量在19 g/100 g以上的有L1039-6、東農310、同薯29號、晉0905-14,分別為23.0、22.8、21.6、19.5g/100g;紫花白(CK)的維生素C含量最高,為28.3 mg/100 g,達到20 mg/100 g以上的有BF1020.1、BF0743.13、東農310、晉0905-14、同薯29號、D518、L1039-6;還原糖含量普遍較低,最高的是晉1021-5,為0.25 g/100 g,最低的是同薯29號,為0.09 g/100 g;賴氨酸含量東農310的最高,為0.194 mg/kg,晉1021-5較低;鉀含量最高的是D518,達5.09 mg/kg,其次依次是同薯29號、BF07047.41,分別為4.92、4.82 mg/kg;鋅含量達到3 mg/kg以上的有BF0743.13、晉0905-14、東農310、冀2013-53-2;蒸煮食味評價,D860、京張薯2號口味差,不適合蒸煮食用,東農310、BF07047.41、晉0905-14、同薯29號、BF1020.1蒸煮食味優[11-13]。

2.4 主要病害發生情況比較

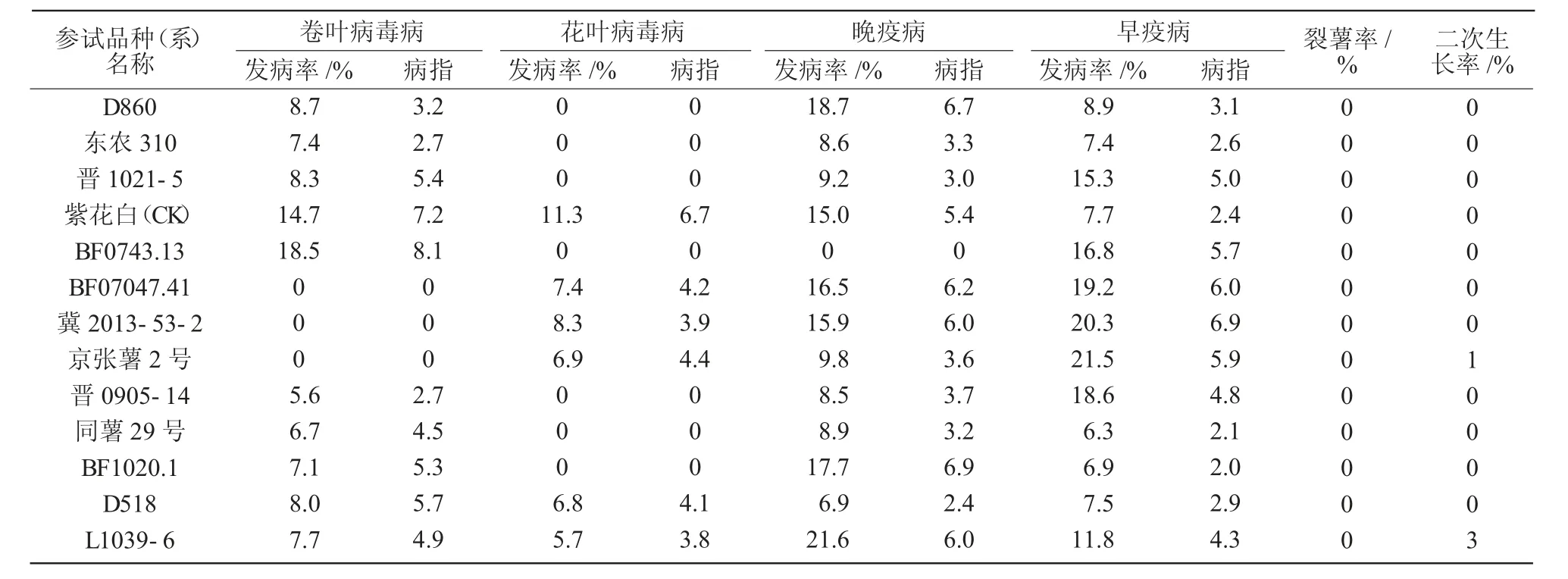

從表7可以看出,參試品種(系)中,病毒病和早晚疫病普遍感病較輕,多數品種感卷葉病毒病,其中,BF0743.13表現較重,而BF07047.41、冀2013-53-2、京張薯2號3個品種未發病;部分品種輕感花葉病毒病;大多品種發生早晚疫病的程度較輕,病情指數也較低,其中,東農310、同薯29號、D518、晉1021-5、晉0905-14抗病性較好;所有參試品種(系)均無塊莖開裂現象;京張薯2號和L1039-6分別有1%和3%的二次生長現象[14-17]。

表7 參試品種(系)病害發生情況調查結果

3 結論與討論

本試驗對12份馬鈴薯品種(系)的適應性進行了比較,分析試驗材料的生育期、塊莖性狀、抗病性、商品性、豐產性、塊莖品質,揭示其增產潛力、抗病能力和營養品質,結果可為引進資源的進一步示范推廣提供理論基礎。

近年來,隨著人們生活水平的提高以及馬鈴薯主糧化戰略的實施,篩選馬鈴薯優良品種不僅要比較產量性狀,也要兼顧外觀性狀、品質及食味性。山西省現有主栽品種類型單一,難以滿足規模不斷擴大的馬鈴薯產業,本試驗旨在通過對引進品種進行比較試驗,篩選出適宜晉北地區種植的優良馬鈴薯品種,豐富馬鈴薯品種類型,優化馬鈴薯種植品種結構。結果表明,BF1020.1、晉0905-14、同薯29號、東農310這4個品種(系)適合在晉北地區種植,其中,BF1020.1、晉0905-14產量高、營養品質好,適合鮮食;同薯29號還原糖含量低,可以用作鮮食和加工;東農310淀粉含量高,可作為主食化加工品種應用。其中,品種BF1020.1的生育期為98 d,株形直立,莖基部紫色,葉深綠色,天然結實多;塊莖整齊,薯形圓形,淺黃皮淺黃肉,薯皮光滑,芽眼較淺,抗病性較好,平均產量為50 695 kg/hm2,位于參試品種第1位,商品薯率為90.05%;塊莖維生素C含量為26.3 mg/100 g,粗蛋白含量較高,為2.81 g/100 g,還原糖含量較低,為0.12 g/100 g,蒸煮食味優。

品種晉0905-14的生育期為107 d,株形直立,莖葉綠色,花白色,塊莖整齊,薯形扁圓形,淺黃皮乳白肉,薯皮略麻,芽眼深淺中等,植株抗病性較好;平均產量為42 475 kg/hm2,商品薯率92.7%;塊莖Zn含量為3.76 mg/kg,在參試品種(系)中僅次于BF0743.13,淀粉含量為19.5 g/100 g,K含量為4.60 mg/kg,均位于參試品種(系)前列,蒸煮食味優。

品種同薯29號的生育期為105 d,株形直立,莖葉綠色,花白色,天然結實多,塊莖整齊,薯形扁圓形,黃皮白肉,薯皮略麻,芽眼深淺中等,植株抗病性較好;平均產量為40 465 kg/hm2,商品薯率91.19%;淀粉含量為21.6 g/100 g,干物質含量為24.2 g/100 g,K含量4.92 mg/kg,均位于參試品種(系)前列,而還原糖含量0.09 g/100 g,在所有參試品種(系)中最低,蒸煮食味優。

品種東農310的生育期為100 d,株形直立,莖紫色紋,葉綠色,花紫色,天然結實較少,塊莖整齊,薯形扁圓形,黃皮淺黃肉,薯皮光滑,芽眼淺,植株抗卷葉病毒病,中感晚疫病。平均產量為29 365 kg/hm2,商品薯率為91.34%;塊莖蛋白質含量3.10 g/100 g、賴氨酸含量0.194 mg/kg,均位于參試品種(系)第1位,淀粉、干物質、維生素C及鋅含量均位于參試品種(系)前列,蒸煮食味優。

馬鈴薯的生長發育和營養品質受自然生態環境和栽培技術的影響較大,因此,在進行馬鈴薯選育和引種時,選擇優良品種的同時,還應考慮外界環境因素對其產量和品質的影響[18]。本試驗結果受地域環境、氣候特點和栽培管理方式影響,有一定的局限性,參試材料的豐產性、抗病性、塊莖品質以及穩定性還有待進行多年多點試驗進一步驗證。