芯筒式雙法蘭剛性連接平面及減震框架試驗對比分析

張愛林,王慶博,張艷霞1,,上官廣浩,劉安然

(1.北京建筑大學,北京未來城市設計高精尖創新中心,北京100044;2.北京建筑大學土木與交通工程學院,北京100044;3.北京工業大學,北京市高層和大跨度預應力鋼結構工程技術研究中心,北京100124)

裝配式鋼結構符合我國建筑產業化發展的需要,研發裝配式鋼結構高效連接框架,實現建筑產業從高能耗、高人工、高消耗的狀態,向綠色環保、高速高質新模式的轉變,將成為未來中國建筑發展的趨勢。

近年來,國內外學者對多高層裝配式鋼結構框架及其關鍵連接技術進行了一系列創新和研究。欒宇等[1]對應用法蘭連接節點的圓管結構進行了非線性動力分析;王元清等[2]對全螺栓法蘭連接節點的抗彎性能進行研究并給出了設計模型;劉康等[3]提出了一種方鋼管柱對穿螺栓柱拼接節點,并對節點進行了軸壓破壞試驗;劉學春等[4]對調整后的柱與柱座的法蘭連接、梁柱的半剛性連接進行了試驗研究;Blachowski 和Gutkowski[5]對應用于高聳塔類結構中的罐裝法蘭連接節點進行了非線性數值分析;丁娟等[6]對采用鋼板攻絲高強螺栓法蘭方鋼管柱連接節點進行了靜力和擬靜力試驗;劉學春等[7?8]以柔性法蘭鋼柱為對象,對多高層裝配式法蘭連接方鋼管柱進行了拉-彎-剪及壓-彎-剪工況下試驗研究及有限元分析;笠井和彥和城臺顕[9]對4種間柱型粘滯阻尼器進行了動力試驗研究和理論分析,提出了簡易的方法評估剛度和滯回性能;鈴井康正等[10]對具有4個摩擦面的中間柱型阻尼器進行了擬動力試驗研究;任文杰等[11]研制了一種新型自復位變摩擦阻尼器并對其進行了拉壓循環力學試驗;劉少波和李愛群等[12]研制出一種泡沫鋁/聚氨酯復合材料摩擦阻尼器并進行了相關試驗研究;朱立華等[13]提出了一種由多種耗能單元組成的新型格柵式摩擦阻尼器并進行了試驗研究;張愛林等[14?15]將中間柱型阻尼器應用于裝配式自復位鋼框架體系中,并進行了靜力推覆及擬動力試驗研究。

2016 年?2017年,課題組提出了一種裝配式鋼結構芯筒式全螺栓柱連接剛性節點,并完成了低周往復荷載下的足尺節點試驗研究、數值模擬及變參數分析。在此試驗研究基礎上,構建兩榀適合多高層建筑、高烈度地區及跨度較大鋼結構的芯筒式雙法蘭剛性連接節點平面框架及減震框架,設計并完成擬動力試驗,對比研究平面框架及減震框架的滯回性能、承載力、剛度退化、典型部位應變變化等力學性能,并對中間柱型阻尼器在減震框架中的工作機制進行研究。

1 芯筒式雙法蘭剛性連接平面框架及減震框架構造

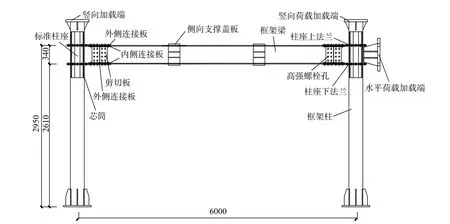

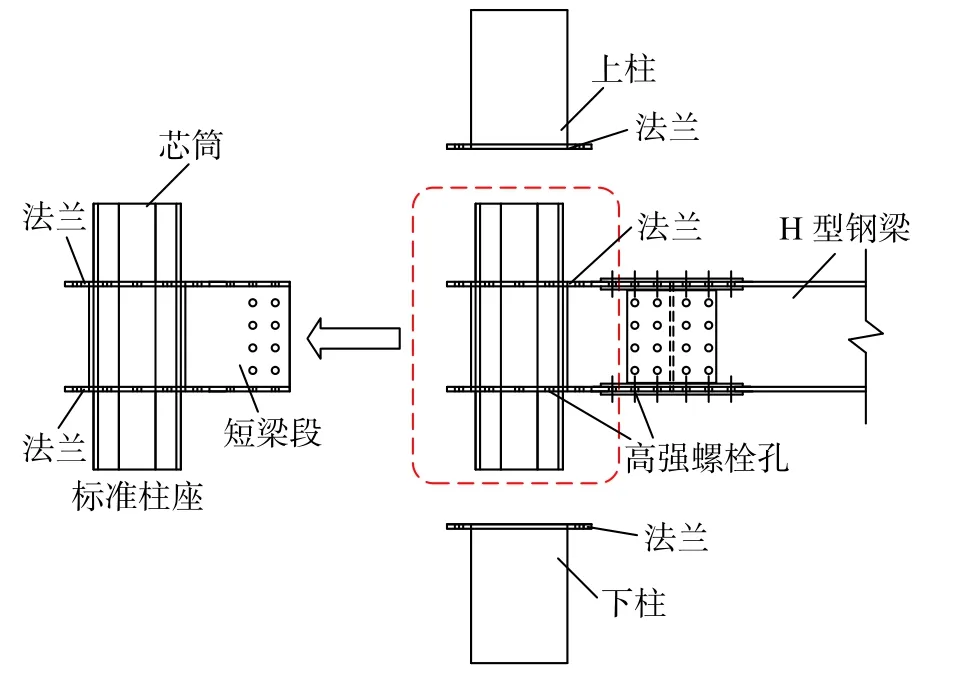

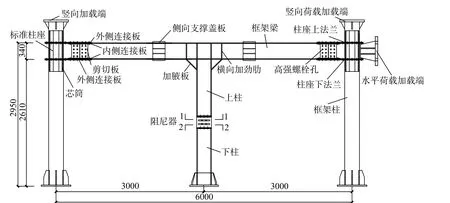

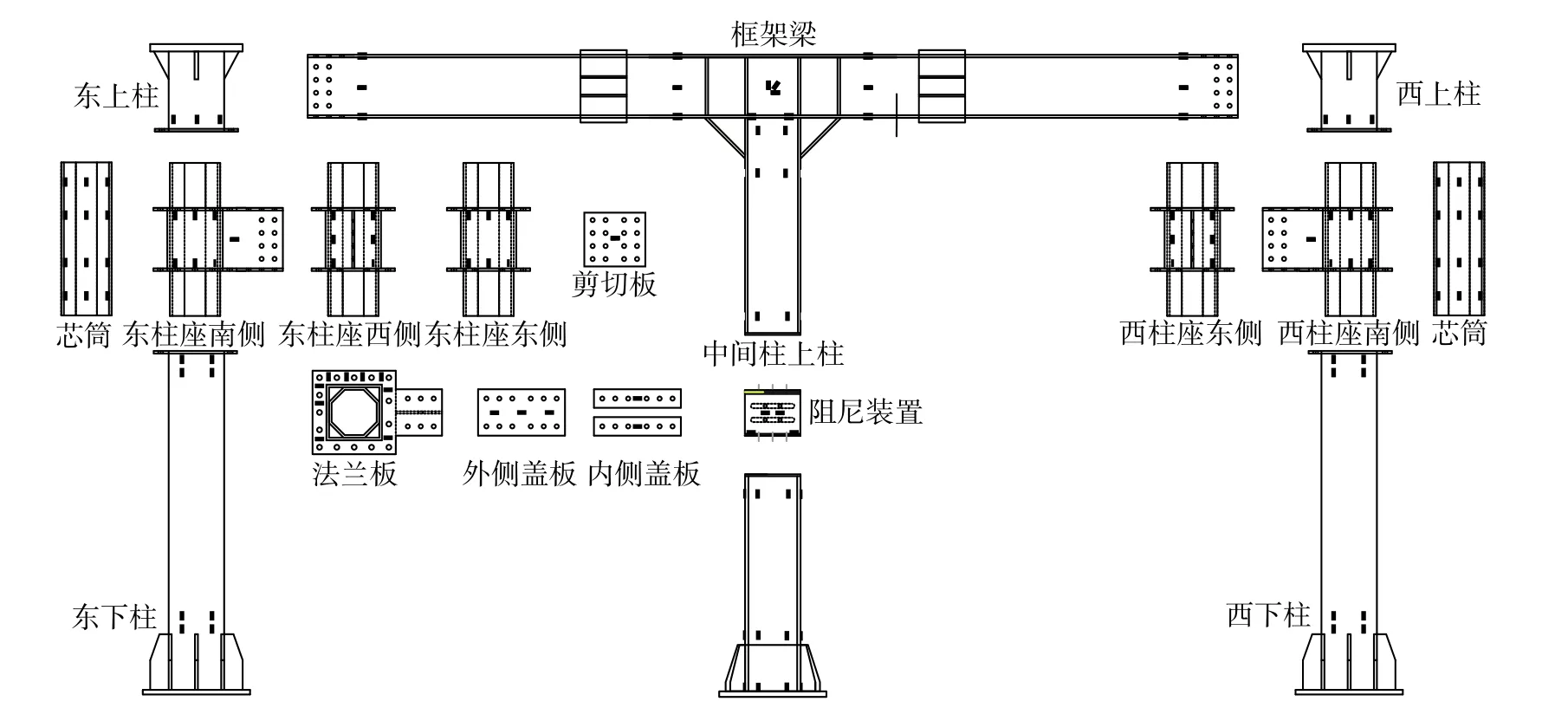

芯筒式雙法蘭剛性連接平面框架構造如圖1所示,框架由三部分組成,包括框架柱、框架梁、標準柱座。標準柱座細部構造如圖2所示。上柱與下柱之間通過標準芯筒-柱座單元采用高強螺栓連接。在上、下柱及柱座設置法蘭板并采用10.9 s M24摩擦型高強螺栓連接完成豎向構件的高效裝配,標準柱座與水平構件通過連接板及剪切板進行全螺栓連接。

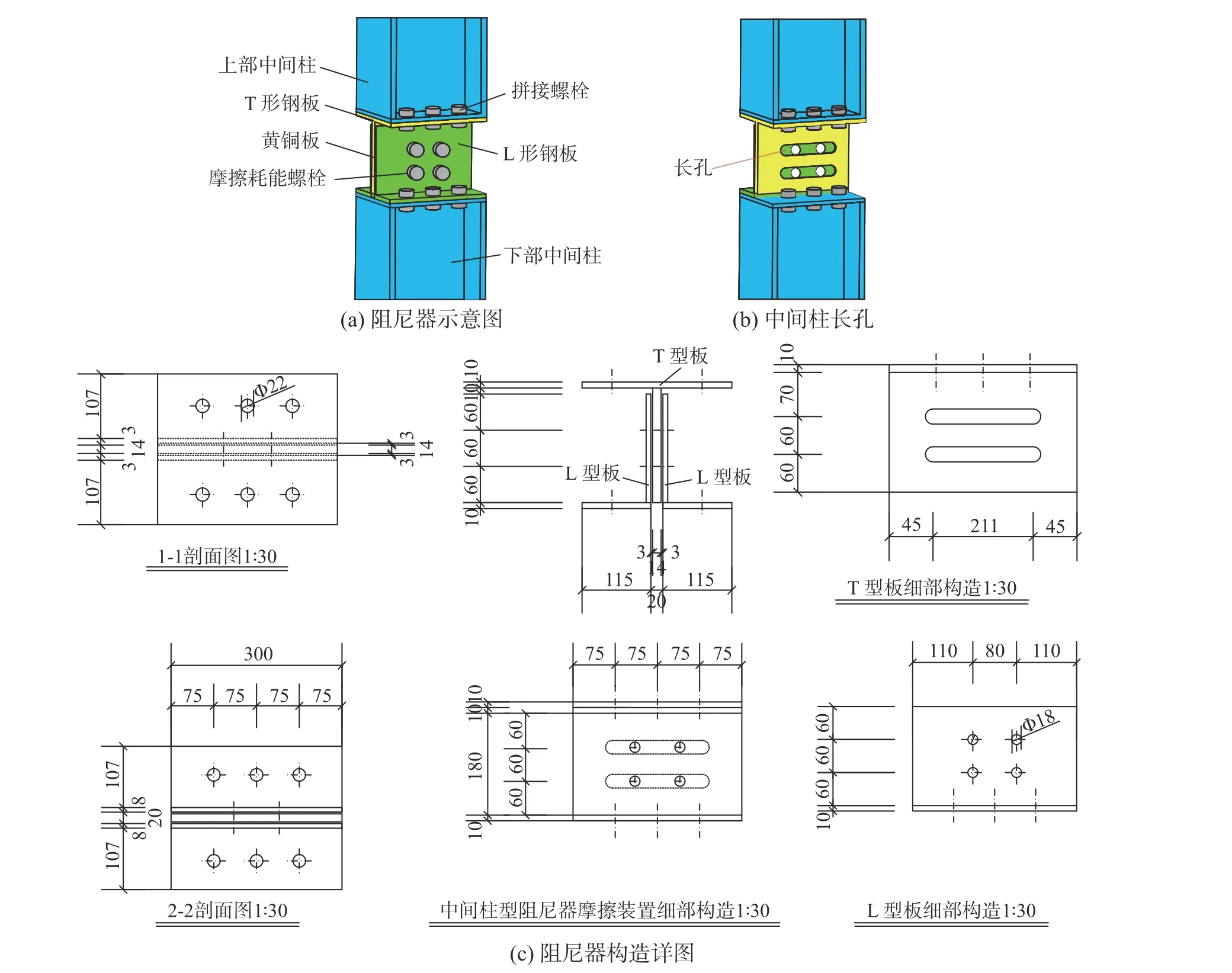

在芯筒式雙法蘭剛性連接平面框架基礎上,增加中間柱型摩擦阻尼器形成芯筒式雙法蘭剛性連接減震框架,增加了中間柱后,在中間柱型阻尼器未滑移時,中間柱剛接,在中間柱型阻尼器滑動后,中間柱對框架梁約束減弱,在整個過程中,減震框架梁線剛度大于平面框架,梁柱線剛度比增大,梁端所分配彎矩增大,柱腳分配彎矩減小,從而起到保護柱腳的作用,減震框架構造如圖3所示。中間柱型阻尼器構造如圖4所示,由上中間柱、下中間柱及阻尼裝置構成,阻尼裝置由1塊T型板及2塊L型板組成,鋼板間夾設2塊黃銅板以提供穩定的摩擦力。T型板及L型板上設圓孔與上、下中間柱端板通過摩擦型高強螺栓進行連接,阻尼裝置內T 型板開設長孔、L 型板及黃銅板開設圓孔,通過10.9 s M16摩擦型高強螺栓進行連接,形成中間柱型摩擦阻尼器。

2 試驗設計

2.1 原型結構與試驗結構

圖1 平面框架構造 /mm Fig.1 Construction of the frame

圖2 標準柱座細部構造Fig.2 Details of the standard column base

芯筒式雙法蘭剛性連接平面框架以首都師范大學附屬中學教學樓為原型結構,按照正常的規范要求進行0.7倍縮尺設計,軸壓比與實際工程保持一致為0.21,減震框架在平面框架的基礎上增加中間柱型阻尼器形成。圖5為原型結構平面圖,選取圖中虛線框選的1榀框架首層為原型結構開展擬動力試驗研究,框架柱截面尺寸□500 mm×500 mm×25 mm,框架梁尺寸H500 mm×300 mm×18 mm×22 mm,縮尺后的試驗結構的主要構件尺寸見表1。

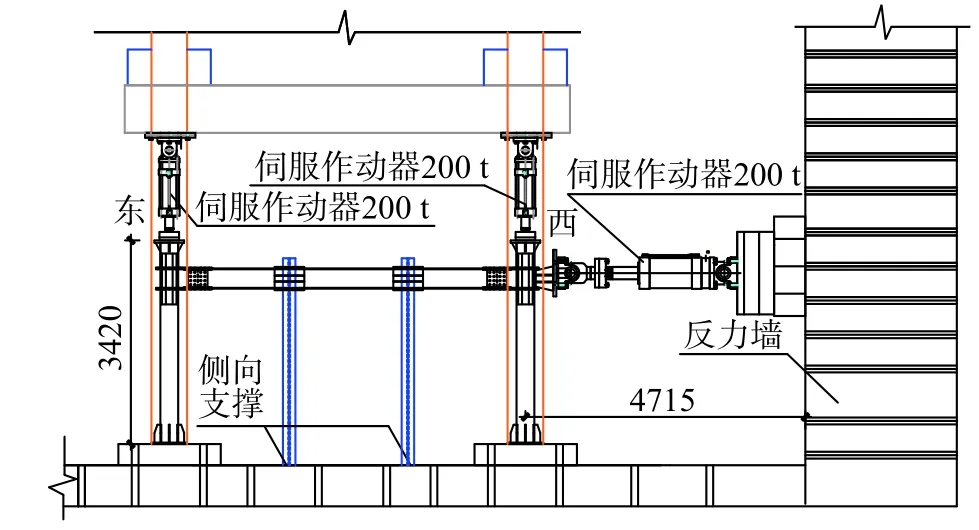

芯筒式雙法蘭剛性連接平面框架及減震框架試驗在北京建筑大學工程結構實驗室完成,對結構各主要構件進行設計時,主要滿足以下原則:

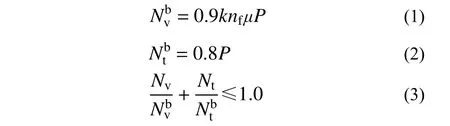

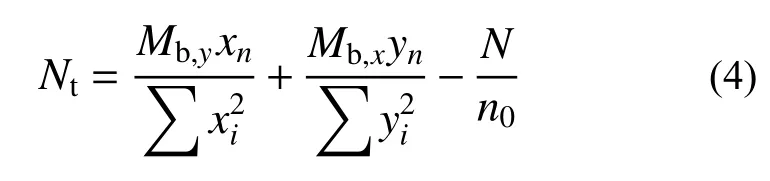

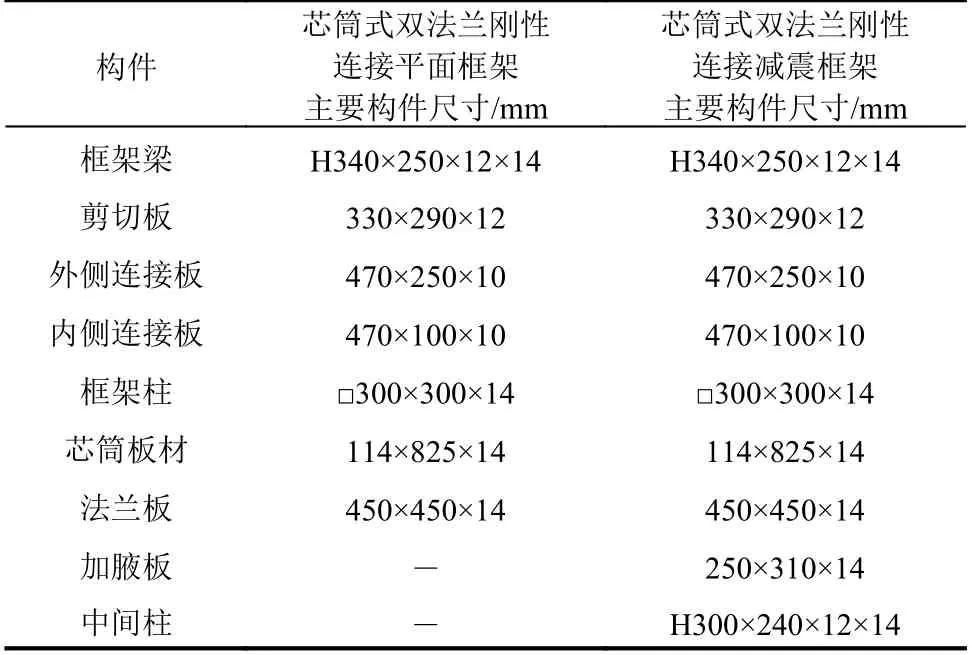

1)柱拼接節點:芯筒未與上、下柱接觸并共同工作時,高強螺栓群受剪、受拉及受拉剪組合應分別滿足[16]:

圖3 減震框架構造 /mm Fig.3 Construction of shock absorption frame

圖4 中間柱型阻尼器細部構造Fig.4 Detailed construction of intermediate column with friction dampers

圖5 原型結構平面圖Fig.5 Plan of prototype structure

式中:Nvb為一個高強度螺栓的受剪承載力設計值;k為孔型系數,標準孔取1.0;大圓孔取0.85;內力與槽孔長向垂直時取0.7;內力與槽孔長向平行時取0.6;nf為傳力摩擦面數目;μ為摩擦面的抗滑移系數;P為一個高強度螺栓的預拉力設計值。

芯筒與上、下柱接觸并共同工作時,芯筒抵抗節點所受水平剪力,高強螺栓群需滿足受拉承載力要求:

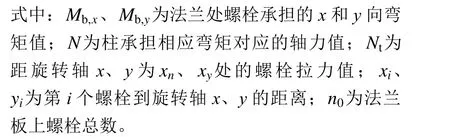

表1 主要構件尺寸Table 1 Size of components of specimens

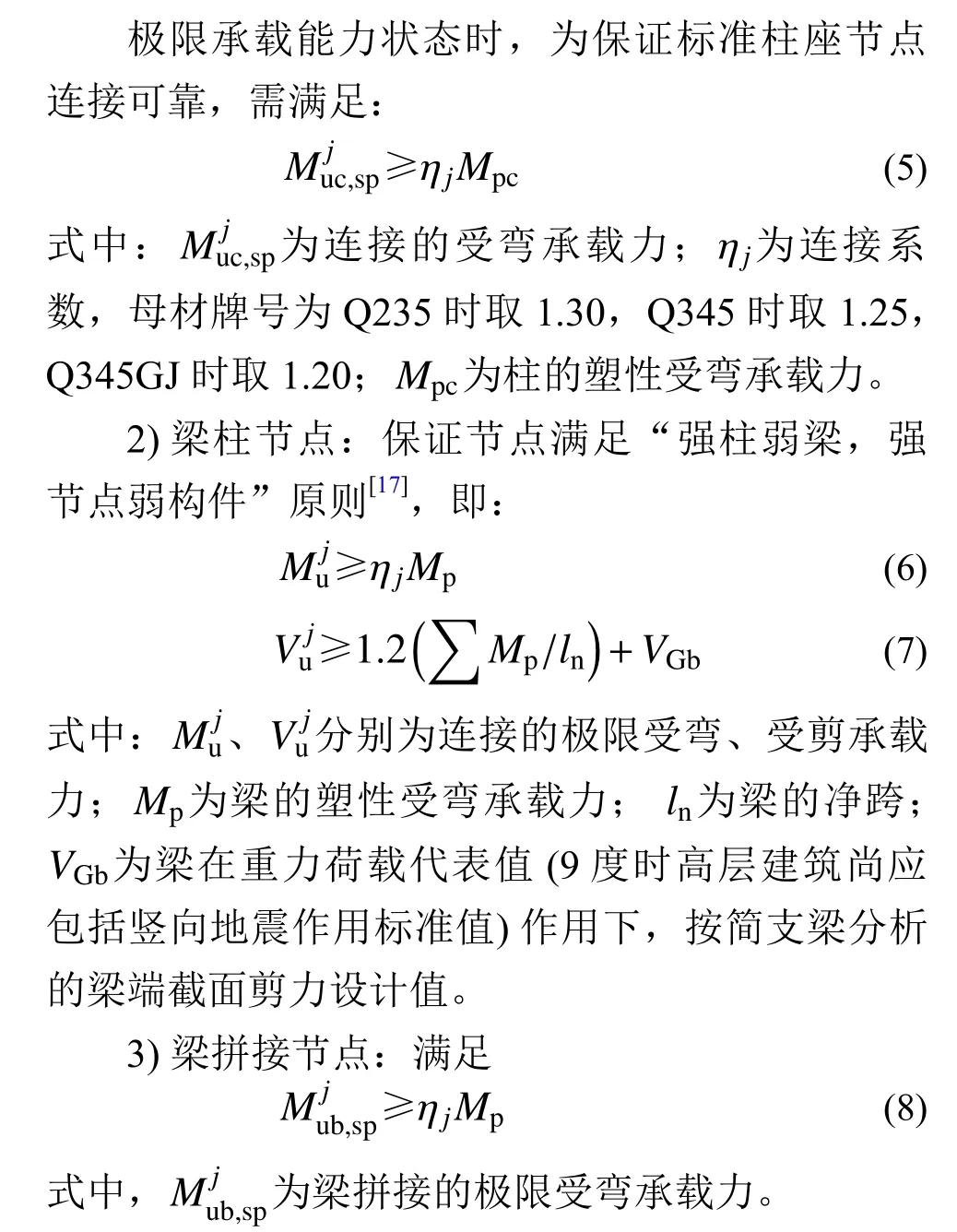

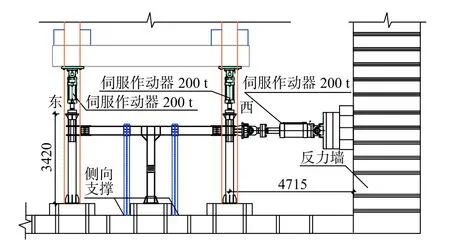

2.2 加載裝置

擬動力試驗加載采用電液伺服加載系統進行加載,加載裝置如圖6和圖7所示。在距梁兩端1/3處設置2對側向支撐進行面外約束,側向支撐與梁接觸點處設置聚四氟乙烯板減少摩擦,保證框架僅在面內方向發生變形及框架梁的整體穩定性。由2個200 t 電液伺服作動器施加豎向荷載至預定軸壓比并在整個試驗過程中保持不變,軸壓比為0.21,軸力為1050 kN。由1個200 t 電液伺服作動器進行水平方向加載。

2.3 測點布置與量測

2.3.1荷載

試驗過程中的豎向荷載及水平荷載均由電液伺服作動器內部傳感器進行測量。

圖6 平面框架加載裝置示意圖Fig.6 Test setup schematic of frame

圖7 減震框架加載裝置示意圖Fig.7 Test setup schematic of shock absorption frame

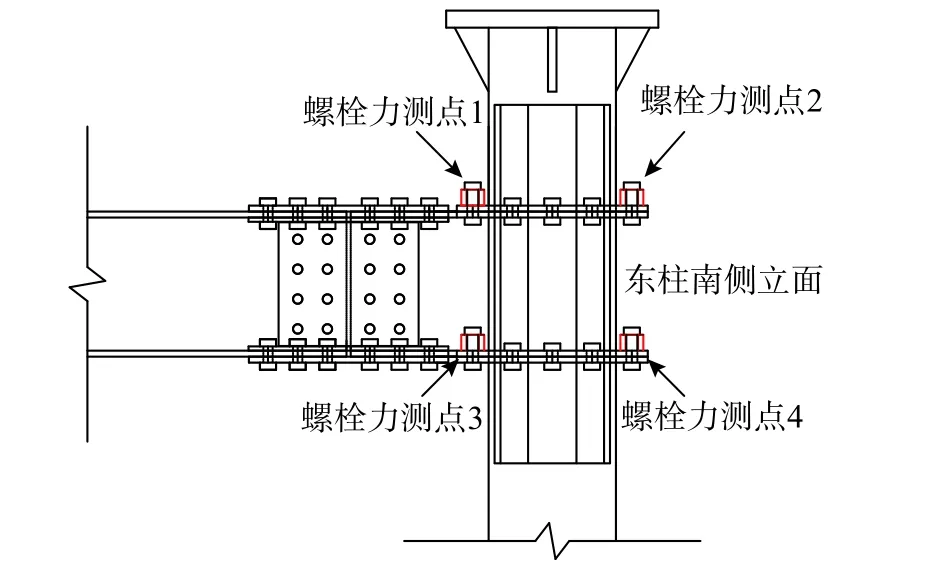

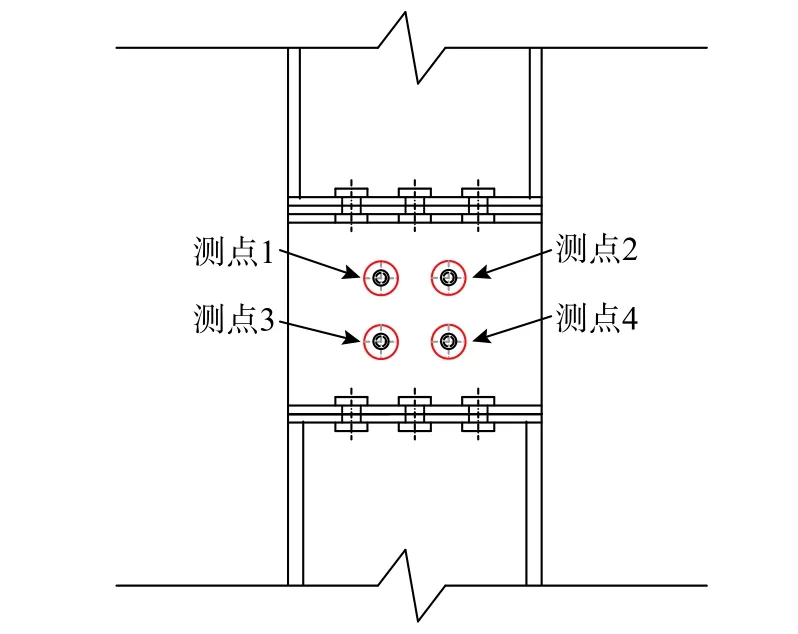

2.3.2螺栓預拉力

如圖8所示,平面框架及減震框架標準柱座與上、下柱法蘭連接處各設置2個量程為500 kN的壓力傳感器測量高強螺栓預拉力[18]。減震框架中間柱型摩擦阻尼器處高強螺栓預拉力采用4個量程為300 kN 的壓力傳感器進行測量,如圖9所示。

圖8 柱座高強螺栓測點布置Fig.8 Transducer arrangement for high-strength bolts of the column base

圖9 阻尼器高強螺栓測點布置Fig.9 Transducer arrangement for high-strength bolts of the friction dampers

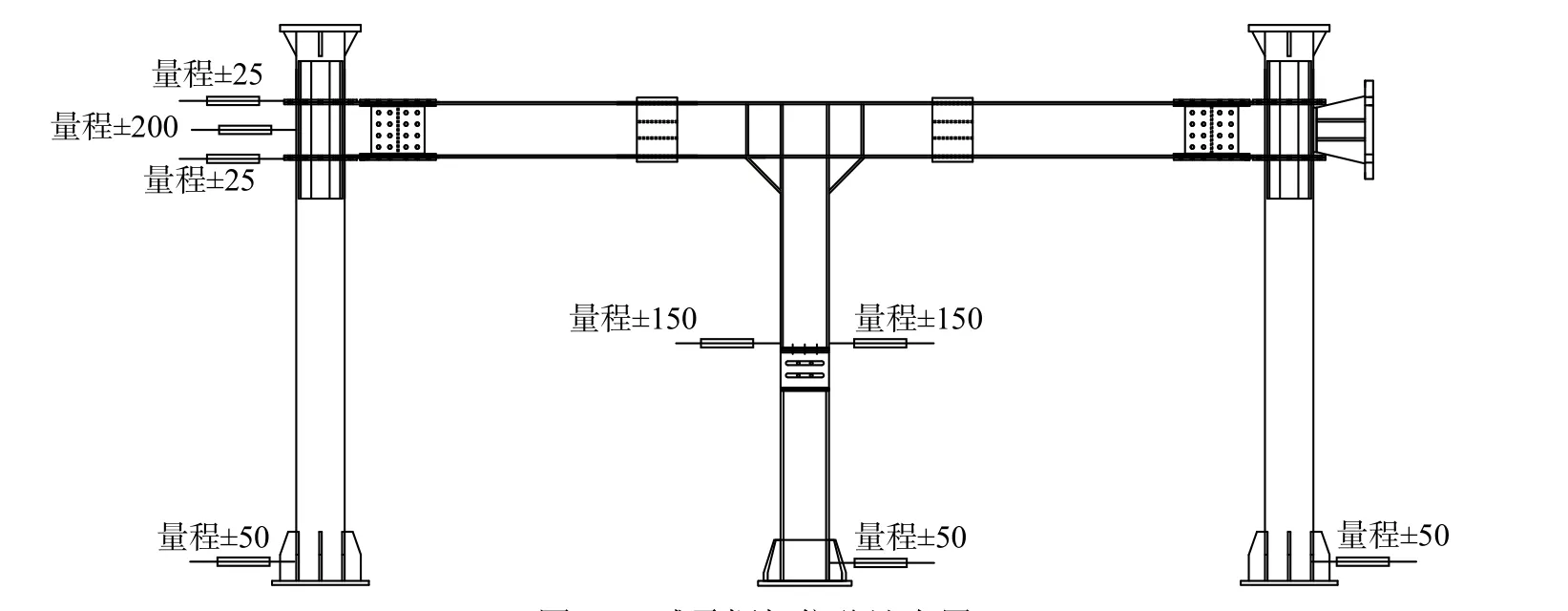

2.3.3位移的測量

芯筒式雙法蘭剛性連接減震框架電阻位移計布置情況如圖10所示。除中間柱型阻尼器設置區域,芯筒式雙法蘭剛性連接平面框架電阻位移計布置情況與減震框架保持一致。東側標準柱座上、下法蘭各布置1個量程為±25 mm 的位移計測量法蘭板滑移;東柱柱座中間高度位置設置2個量程為±200 mm 的位移計測量結構側移,東西柱柱腳位置各設置1個量程為50 mm 的位移計測量柱腳滑移。中間柱型阻尼器兩側設置2個量程為±150 mm 位移計測量阻尼器滑移,柱腳設1個量程±50 mm 位移計測量柱腳滑移。

2.3.4應變的測量

減震框架應變片布置情況如圖11所示,除中間柱型阻尼器設置區域,平面框架的應變片布置與減震框架保持一致。沿框架柱外部、框架梁翼緣及腹板、八邊形芯筒內部、標準柱座截面周長,及法蘭板、剪切板、梁內外側連接蓋板平面進行應變片的橫向及縱向布置,對節點域及主要結構構件進行應變監測。在中間柱型阻尼器與框架梁節點域位置布置應變片,并在中間柱翼緣及腹板環向、阻尼裝置平面進行應變片布置,對中間柱型阻尼器各部位的應變變化進行實時監測。

圖10 減震框架位移計布置/mm Fig.10 Arrangement of displacement parameters for shock absorption frame

圖11 減震框架應變片布置Fig.11 Strain gauges arrangement of shock absorption frame

2.4 材料性質

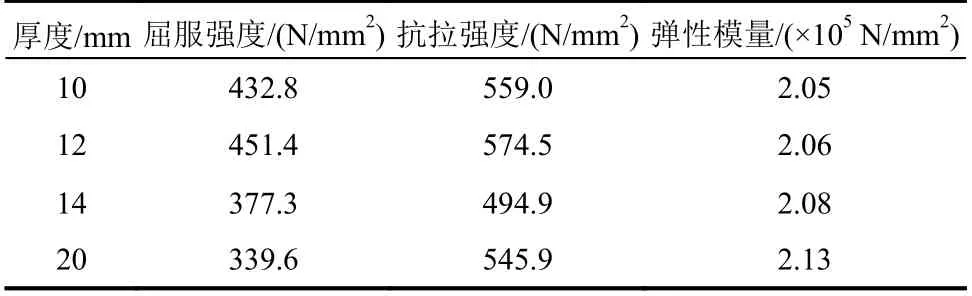

鋼結構部件均采用Q345B鋼材,涉及板件厚有10 mm、12 mm、14 mm 及20 mm 四種,根據《鋼及鋼產品力學性能試驗取樣位置及試樣制備》(GB/T 2975?2018)[19]板件試樣規定進行標準拉伸試件設計[20],每種試件制作3個試樣,使用萬能試驗機對試樣進行單向拉伸試驗,板件力學性能試驗結果如表2所示。根據材性試驗結果,取屈服應變為1800με。試驗中采用的黃銅板與鋼板之間的摩擦系數通過文獻[21]試驗計算得到為0.34。

表2 標準板狀試樣材性試驗數據Table 2 Material properties data of standard plate specimens

2.5 加載制度

本試驗分為擬動力試驗和擬靜力試驗兩部分,研究減震框架及平面框架在地震作用及大變形下的力學性能,先對減震框架及平面框架進行0.07g、0.20g、0.40g、0.51g、0.62g震級下的擬動力試驗,在結構剛進入塑性狀態時停止擬動力試驗,在此基礎上進行擬靜力試驗。限于篇幅,本文只寫擬動力試驗部分。

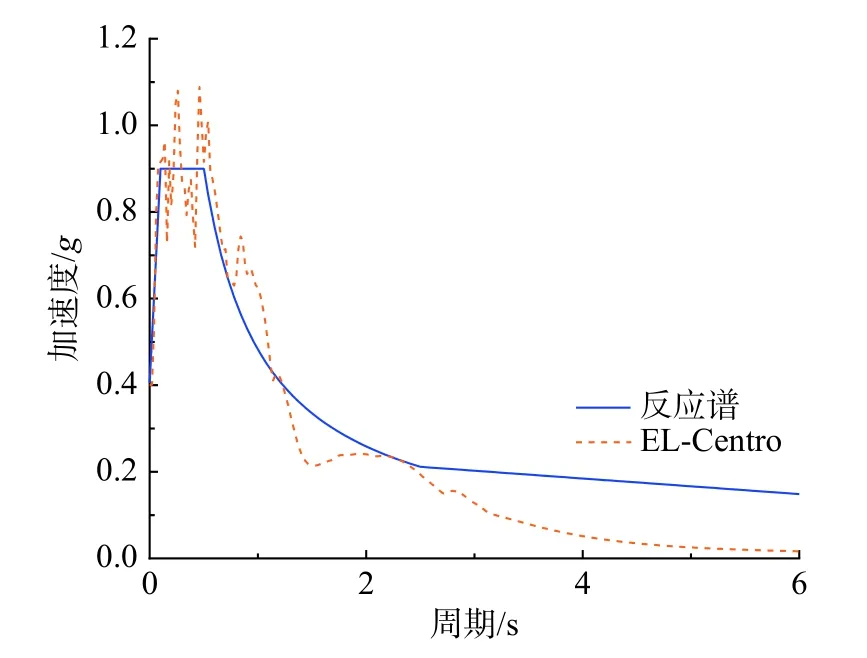

擬動力試驗選取工程常用EL-Centro Array#9臺站記錄的Imperial Valley 主方向地震動,其幅值與持時滿足規范要求。8度罕遇地震水平(PGA=0.40g)EL-Centro波主方向地震動時程如圖12所示,加速度反應譜如圖13所示。

圖12 El-Centro波主方向加速度時程Fig.12 Acceleration time history in main direction of EL-Centro

圖13 加速度反應譜Fig.13 Acceleration spectrum

對應《建筑抗震設計規范》(GB 50011?2016)[17]中所規定8度(0.20g)多遇、設防、罕遇、8度(0.30g)罕遇、9度罕遇5個不同地震水平對El-Centro主方向地震動數據進行調幅,并按照地震動峰值加速度由小到大的順序(即PGA=0.07g、0.20g、0.40g、0.51g、0.62g)依次輸入至試驗平臺中以進行不同水準地震作用下的擬動力試驗。地震動原時間步長0.01 s,試驗結構較原型結構縮尺0.7,試驗加載地震動的時間步長考慮縮尺比例調整至0.00836 s[22],阻尼比取0.05。

3 試驗結果對比分析

3.1 試驗現象

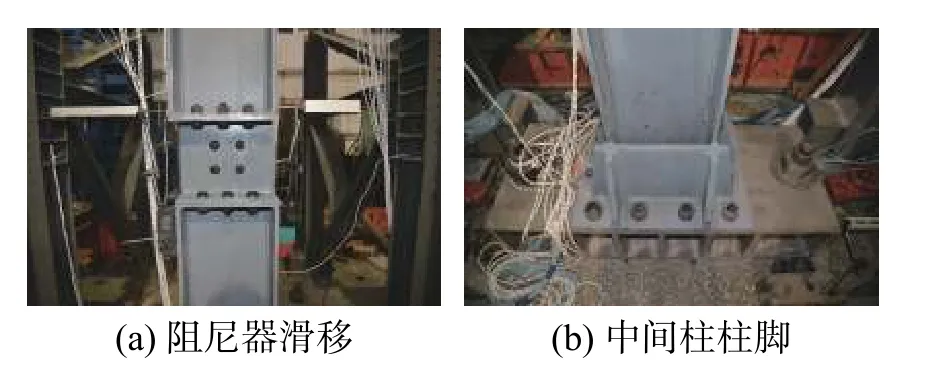

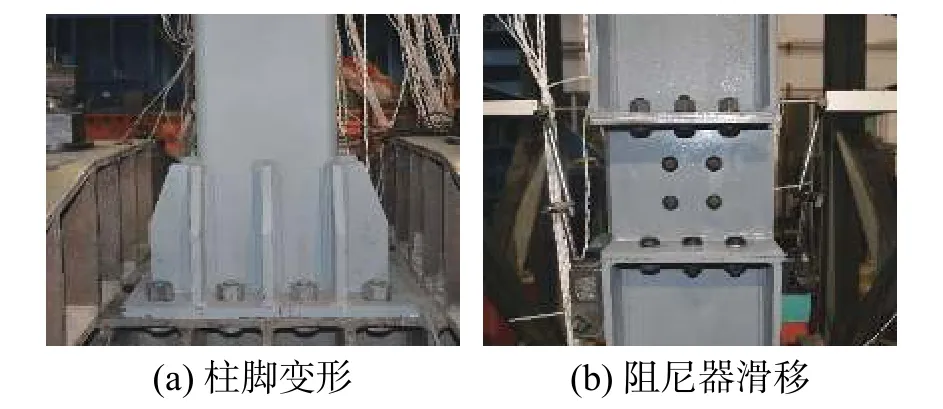

平面框架及減震框架歷經8度多遇、設防、罕遇、8度罕遇(0.30g)及9度罕遇五個不同的震級作用(PGA=0.07g、0.20g、0.40g、0.51g和0.62g),減震框架試驗結構的層間位移角始終小于平面框架,對結構層間位移角的控制能力較好。平面框架柱腳在8度半罕遇地震(PGA=0.51g)作用下發生較小屈曲變形,其余各典型部位均無明顯損傷;減震框架各典型部位均無明顯損傷,如圖14所示。平面框架及減震框架上、下法蘭板無相對滑移,法蘭板無開口,螺栓預拉力基本無降低。圖15為PGA=0.51g時減震框架中間柱變形情況。在9 度罕遇地震(PGA=0.62g)作用下,減震框架梁端翼緣、腹板、柱節點域均未產生變形,法蘭板無變形及相對滑移,柱腳產生微小屈曲,中間柱型阻尼器滑移增大,如圖16所示。

圖14 0.51 g 平面框架、減震框架及典型部位試驗照片Fig.14 Test photographsof the typical parts of frameand shock absorption frame for PGA=0.51 g

圖15 0.51 g 中間柱阻尼器變形圖Fig.15 Deformation of intermediate column with friction damper for PGA=0.51 g

圖16 0.62 g 減震框架典型部位試驗照片Fig.16 Test photographs of the typical parts of shock absorption frame for PGA=0.62 g

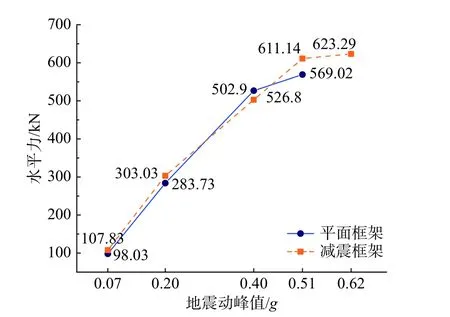

3.2 地震動峰值與試驗結構頂部水平加載的關系

在不同地震動等級加載下,地震動峰值與試驗結構頂部水平加載的關系曲線如圖17所示。在PGA=0.07g~0.62g的加載過程中,隨著地震動峰值的增加,減震框架及平面框架頂部結構水平力呈上升趨勢,減震框架在PGA=0.51g時,結構頂部水平力上升趨勢減緩;平面框架在PGA=0.40g時,結構頂部水平力上升減緩。在PGA=0.07g、0.20g時減震框架結構頂部水平力大于平面框架;在PGA=0.40g時,減震框架中間柱型阻尼器開始滑移,平面框架柱腳接近塑性,減震框架結構頂部水平力小于平面框架;在PGA=0.51g時,減震框架頂部結構水平力大于平面框架。

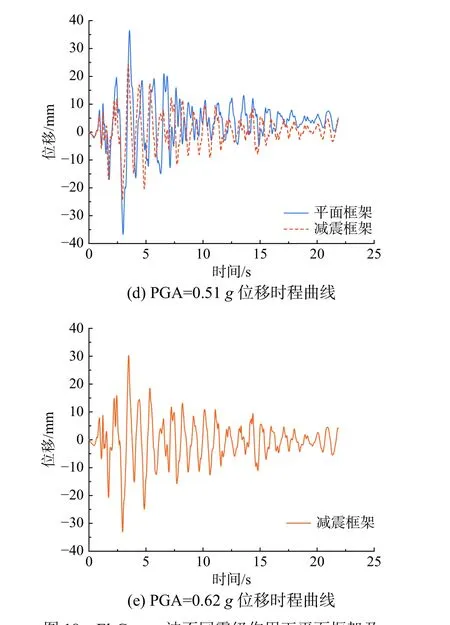

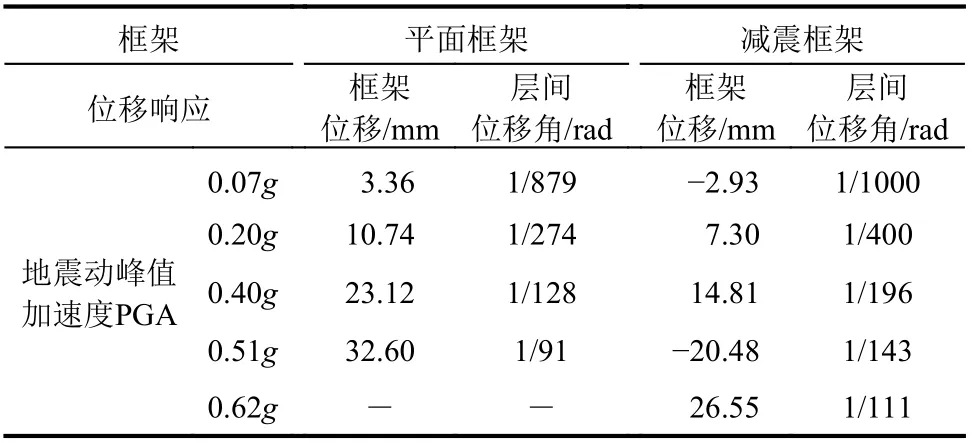

3.3 層間位移角及位移時程

在8度多遇、設防、罕遇地震及8度半罕遇、9度罕遇地震作用下,平面框架及減震框架位移時程曲線如圖18所示,表3為平面框架及減震框架最大位移及層間位移角。8度多遇地震作用下,平面框架的層間位移角為1/879 rad,減震框架的層間位移角為1/1000 rad,均小于《建筑抗震設計規范》(GB 50011?2016)[17]中所規定的彈性層間位移角限值1/250 rad。8度罕遇地震作用下平面框架的層間位移角為1/128 rad,減震框架的層間位移角為1/196 rad,8度半罕遇地震作用下,平面框架層間位移角為1/128 rad,減震框架層間位移角為1/143 rad,遠小于規范中所規定的彈性層間位移角限值1/50 rad,減震框架的層間位移角均小于平面框架。

圖17 地震動峰值與試驗結構頂部水平加載的關系曲線Fig.17 Relation curves of peak ground accelerations and horizontal loading on the top of test substructure

圖18 El-Centro波不同震級作用下平面框架及減震框架位移時程曲線Fig.18 Displacement response of frame and shock absorption frame under El-centro ground motions with various magnitudes

表3 平面框架及減震框架最大位移及層間位移角Table 3 The maximum displacement and story drift of frame and shock absorption frame

平面框架及減震框架在8度(0.20g)罕遇及8度半(0.30g)罕遇地震作用下表現出良好的抗震性能。當地震動水平達到9度罕遇(PGA=0.62g)時,減震框架試驗子結構的最大層間位移角為1/111 rad,仍小于彈塑性層間位移角限值1/50 rad。中間柱型阻尼器能夠提高平面框架剛度,控制層間位移角,在大震下仍分擔一定側力,有效保護主體結構。

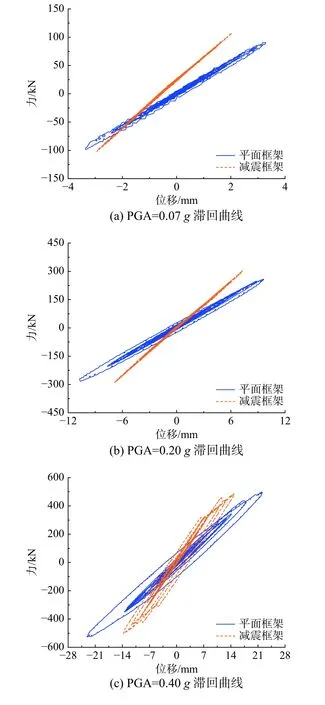

3.4 滯回曲線

圖19所示為PGA=0.07g~0.51g時平面框架及減震框架的滯回曲線。當PGA=0.07g、0.20g時,平面框架及減震框架的滯回曲線均呈線性,由圖19可知減震框架剛度明顯大于平面框架,中間柱型阻尼器在多遇及設防地震作用下為減震框架提供剛度,控制結構的層間位移角從而避免主體結構損傷。

圖19 El-Centro波不同震級作用下試驗子結構滯回曲線Fig.19 Hysteresis loops of test sub-structure under El-Centro with various magnitudes

當PGA=0.40g時,平面框架與減震框架均產生微小滯回環。8度(0.20g)罕遇地震作用(PGA=0.40g)下,平面框架柱腳接近塑性,隨著水平側移增大,抵消結構內部初始安裝誤差、部件間發生小滑移和錯動致使滯回曲線出現環狀;減震框架在罕遇地震作用下結構仍處于彈性狀態,結構水平荷載克服中間柱型阻尼器最大靜摩擦力,阻尼器開始滑移耗能,形成微小滯回環。

當PGA=0.51g時,平面框架及減震框架滯回環較飽滿,減震框架剛度仍大于平面框架。平面框架柱腳產生塑性,結構通過柱腳塑性發展耗散大量能量,等效粘滯阻尼比為14.56%;減震框架結構主體在該震級下仍處于彈性狀態,中間柱型阻尼器滑移增加,耗能增大,阻尼器耗能顯著,有效保護了主體結構,延緩塑性發展,等效粘滯阻尼比為11.58%。

當PGA=0.62g時,減震框架滯回曲線較上一級更加飽滿,結構柱腳產生塑性,減震框架其余各典型部位無塑性發展,均處于彈性狀態,滯回環主要由阻尼器滑移摩擦耗能及柱腳塑性變形耗能形成。

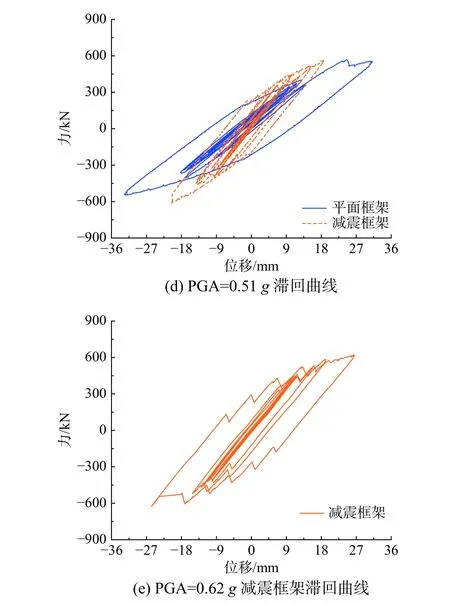

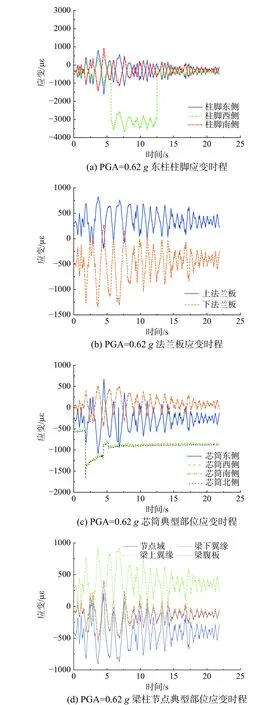

3.5 應變變化情況

表4 為不同震級下典型部位的應變峰值。由表4 可知,在EL-Centro波多遇地震作用下,平面框架及其減震框架均處于完全彈性狀態,減震框架芯筒、上下法蘭板應變對比平面框架小,節點域應變較大,兩試驗框架節點均具有良好的剛接效果,減震框架柱腳應變小于平面框架。設防地震作用下,平面框架及減震框架仍處于完全彈性狀態,平面框架柱腳應變大于減震框架,減震框架中間柱型阻尼器無滑移產生,僅提供抗側剛度,與主體抗側構件共同分擔地震力并控制層間位移角。

表4 不同震級典型部位應變峰值Table 4 Maximum strain of typical parts for various magnitudes

當地震動水平達到8度罕遇地震時,平面框架柱腳應變達到了1706.49με,接近屈服應變1800με,而減震框架柱腳應變最大值僅為1123.59με;平面框架的節點域、芯筒及上下法蘭應變持續增長,減震框架增幅及數值小于平面框架。中間柱型阻尼器在該震級下摩擦耗能機制啟動,但仍具有一定剛度,能夠同時起到控制結構側移并耗能的作用,避免或減少主體結構塑性損傷。

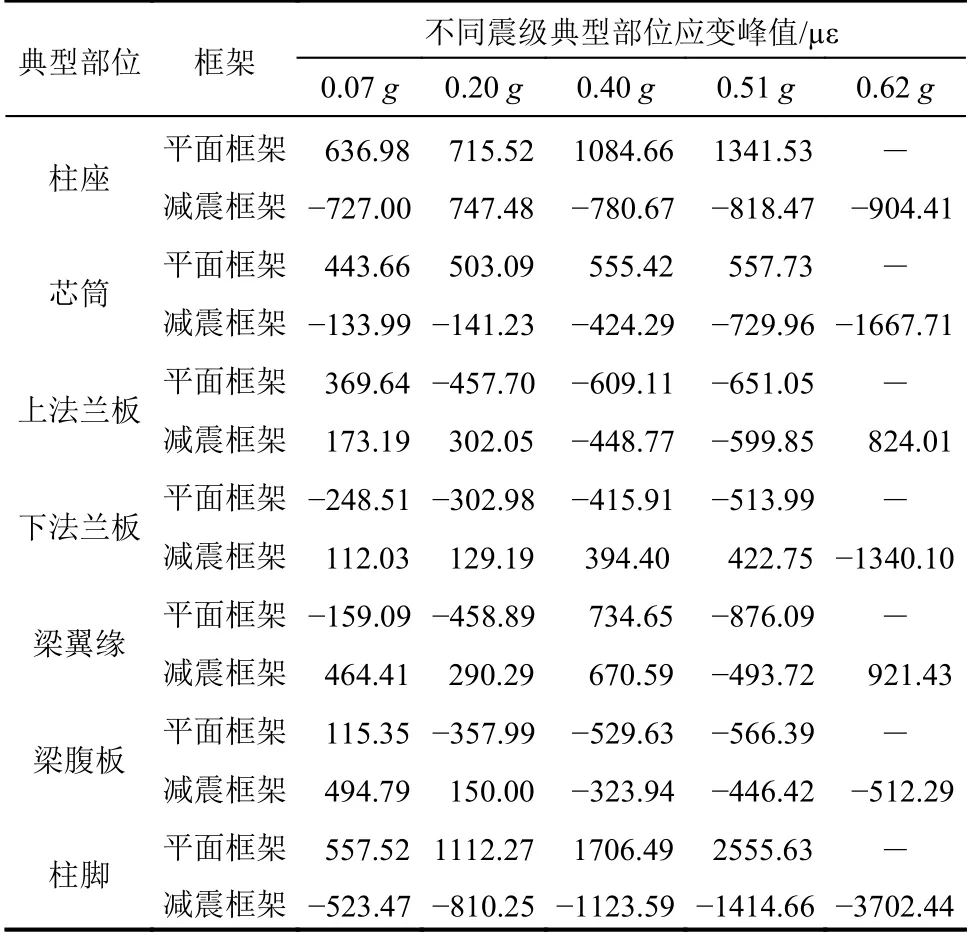

圖20 0.51 g 平面框架及減震框架典型部位應變時程對比Fig.20 Comparison strain variation of frame and shock absorption frame for PGA=0.51 g

在8度(0.30g)罕遇地震作用下(如圖20所示),平面框架各典型部位構件應變均大于減震框架,試驗結束后平面框架柱腳達到為2555.63με 進入塑性狀態,減震框架同為柱腳應變值最大為1414.66με,仍保持彈性。減震框架中間柱型阻尼器滑移增大,耗能增加,保護結構梁、柱及節點域等主要構件,延緩結構塑性發展,控制結構損傷。

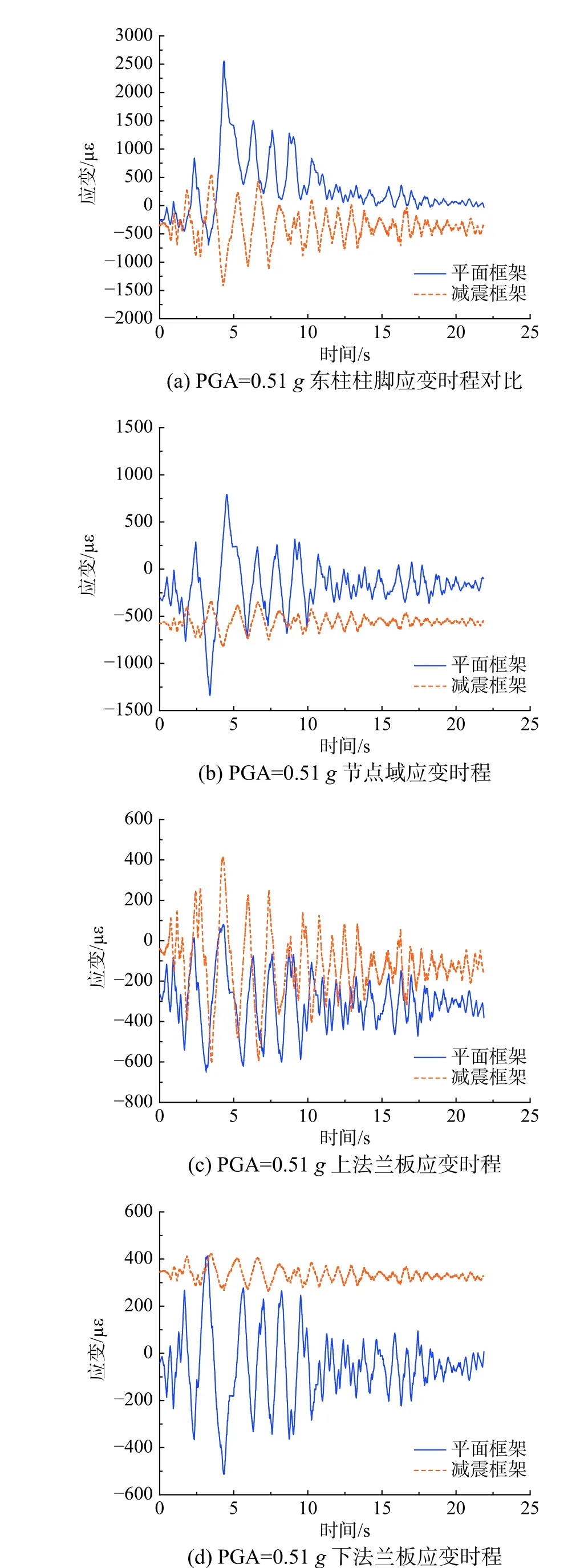

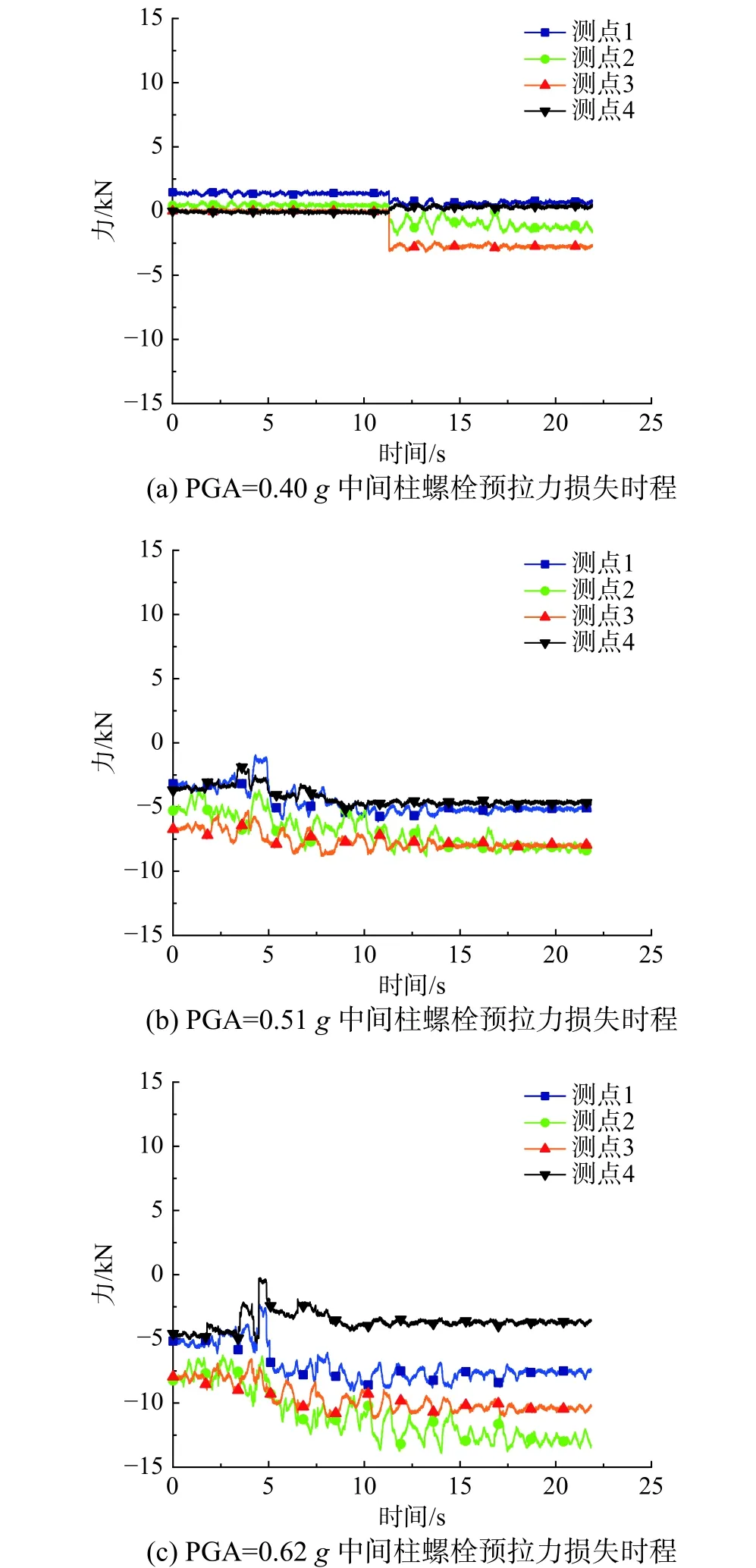

在9度罕遇地震作用下(如圖21所示),減震框架芯筒應變達到1667.71με,與柱協同工作能力因接觸充分增強,有效加強節點域、限值法蘭板相對滑移、減緩節點塑性發展,芯筒式雙法蘭節點連接性能良好。東柱柱腳西側出現了應變較大突變,由于試驗加載是沿著東西方向進行加載,加載端在框架西側,加載不對稱,在0.62g時東柱柱腳西側出現鼓曲,進入塑性,最大應變為3702.44με。中間柱型阻尼器滑移耗能占結構總體耗能42.37%,有效控制結構塑性損傷,耗能效果顯著。

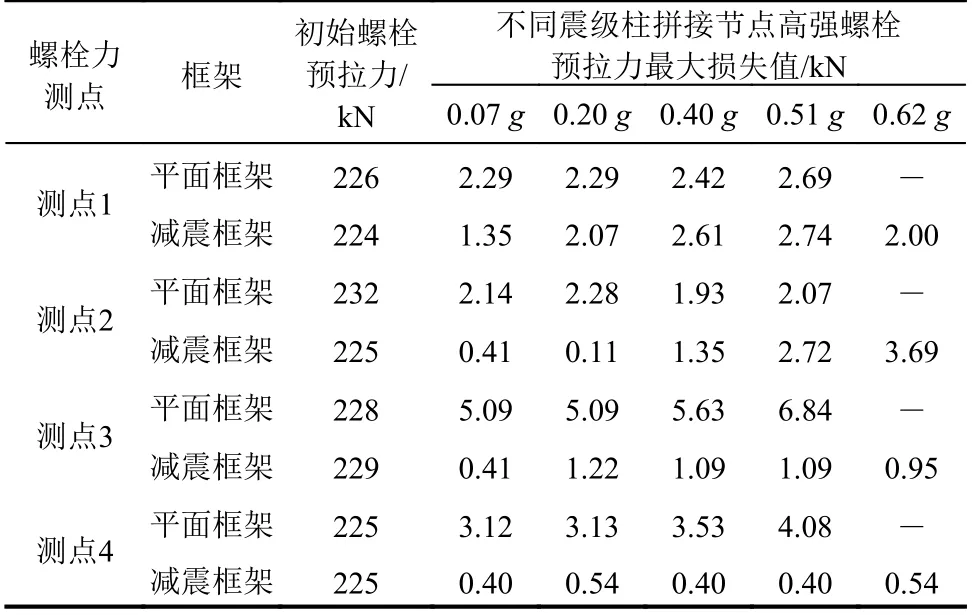

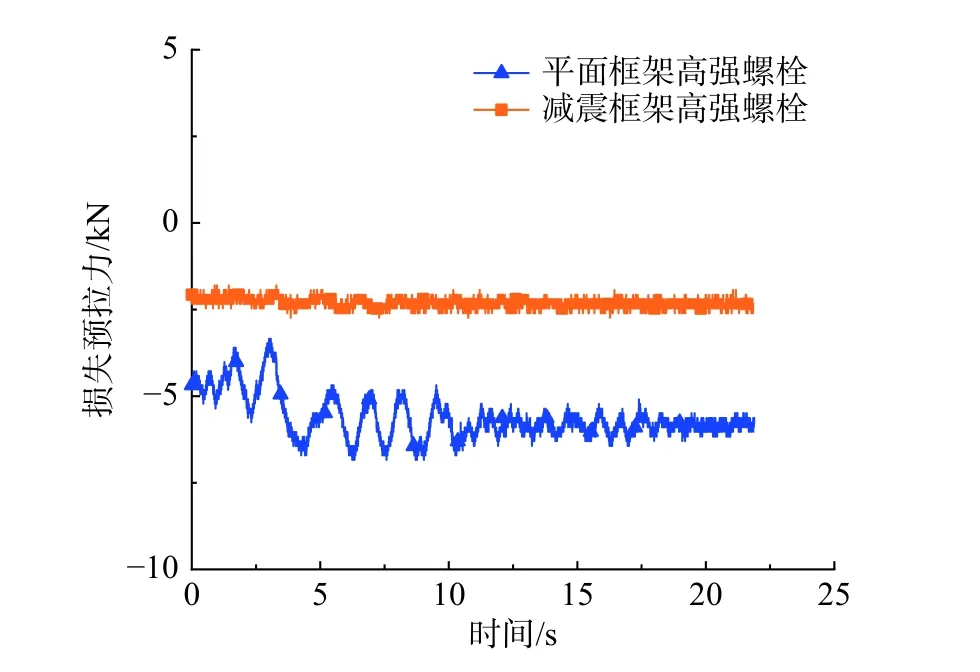

3.6 螺栓預拉力損失

表5所示為平面框架及減震框架柱拼接節點高強螺栓預拉力及其在不同震級下高強螺栓預拉力損失,圖22為8度(0.30g)罕遇地震作用下平面框架及減震框架螺栓預拉力損失時程曲線。

在8度多遇及設防地震作用下,平面框架及其減震框架最大損失螺栓預拉力分別為5.09 kN(2.23%)和2.07 kN(0.92%),8度罕遇地震作用下,兩框架的螺栓預拉力損失最大值分別為5.63 kN(2.47%)和2.61 kN(1.17%)。8度(0.30 g)罕遇地震作用下,兩框架的螺栓預拉力損失最大值分別為6.84 kN(3%)和2.74 kN(1.2%),在地震峰值加速度為0.07g~0.51g過程中,減震框架各螺栓預拉力損失均小于平面框架。

9度罕遇地震作用下(PGA=0.62g),減震框架最大預拉力損失僅為3.69 kN,較初始預拉力最大僅降低了1.64%。擬動力試驗結束后,螺栓預拉力仍與設計預拉力非常相近,法蘭板間基本無相對滑移,柱拼接節點連接可靠。

4 動力荷載作用下中間柱型阻尼器工作機理分析

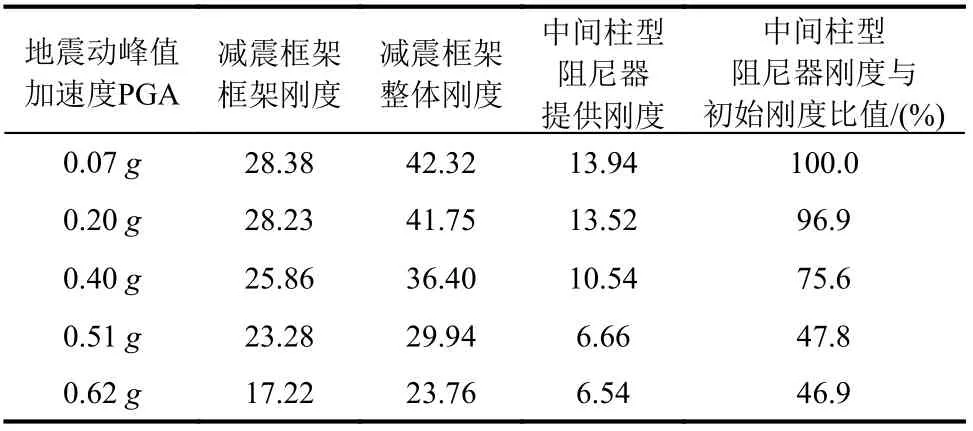

4.1 剛度貢獻

擬動力試驗過程中,結構剛度隨試驗循環周數、結構變形增加及拼接構件間微小錯動而減小,采用割線剛度表達結構在不同震級水平地震作用下的實時剛度Ki[22],以式(9)進行計算:

圖21 PGA=0.62 g 減震框架典型部位應變時程Fig.21 Strain variation of shock absorption frameground motionsfor PGA=0.62 g

表5 不同震級柱拼接節點高強螺栓預拉力最大損失值Table 5 Maximum preload loss of high-strength bolts of column-column connection for various magnitudes

圖22 PGA=0.51 g 高強螺栓預拉力變化時程Fig.22 Time history of preload of high-strength bolts for PGA=0.51 g

式中:Ki為i震級作用下,試驗結構實時割線剛度;Ri為i震級作用下,加載峰值點的最大反力值; ?i為i震級作用下,加載峰值點的水平位移值。

在PGA=0.07g~0.51g地震作用下,平面框架的剛度分別為:28.38 kN/mm、25.86 kN/mm、23.28 kN/mm、17.22 kN/mm,減震框架剛度均大于平面框架。根據應變變化規律可知,減震框架在PGA=0.07g、0.20g時框架結構部分應變與平面框架在PGA=0.07g時的應變近似,在PGA=0.40g時減震框架框架結構部分應變與平面框架在PGA=0.20g時的應變近似,在PGA=0.51g時,減震框架框架結構部分應變與平面框架在PGA=0.40g時的應變近似,在PGA=0.62g時減震框架框架結構應變與平面框架0.51g時應變近似。因此,減震框架框架部分提供的剛度在PGA=0.07g、0.20g、0.40g、0.51g、0.62g時分別對應為平面框架在PGA=0.07g、0.20g、0.40g、0.51g時的剛度。不同震級作用下減震框架結構的割線剛度如表6所示。

表6 試驗結構割線剛度/(kN·mm?1)Table 6 Secant stiffnessof thetest structures

8度多遇地震作用下,減震框架整體剛度為42.32 kN/mm,中間柱無滑移,為減震框架提供剛度13.94 kN/mm,此剛度為中間柱初始剛度。8 度設防地震作用下,減震框架剛度基本無降低,為41.75 kN/mm,中間柱無滑移,提供剛度13.52 kN/mm,為初始剛度的96.9%。8度罕遇地震作用下,中間柱開始滑移耗能,此時中間柱仍為減震框架提供10.54 kN/mm 的剛度,中間柱剛度下降為初始剛度的75.6%。8度(0.30g)罕遇地震作用下,中間柱滑移耗能增大,為減震框架提供6.66 kN/mm 的剛度,螺栓預拉力有所降低,中間柱剛度下降為初始剛度的47.8%。9度罕遇地震作用下,減震框架柱腳進入塑性,剛度下降為23.76 kN/mm,中間柱為減震框架提供剛度6.54 kN/mm,為初始剛度的46.9%。

在整個試驗過程中,隨著地震等級的增加,中間柱型阻尼器剛度逐漸減小,在滑移摩擦前后均有效的為減震框架提供抗側剛度,控制結構層間位移角,減少結構損傷。

4.2 耗能能力

4.2.1中間柱滑移

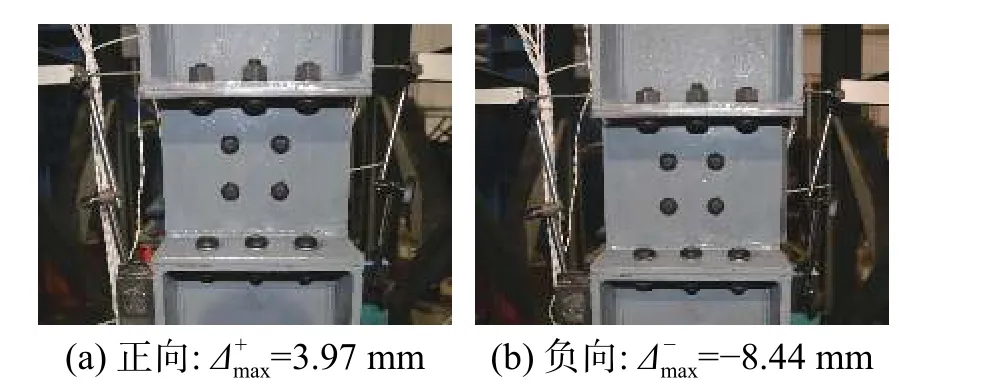

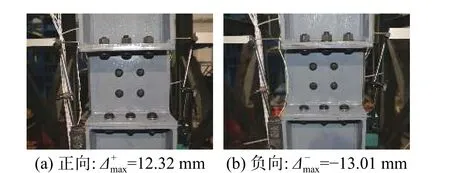

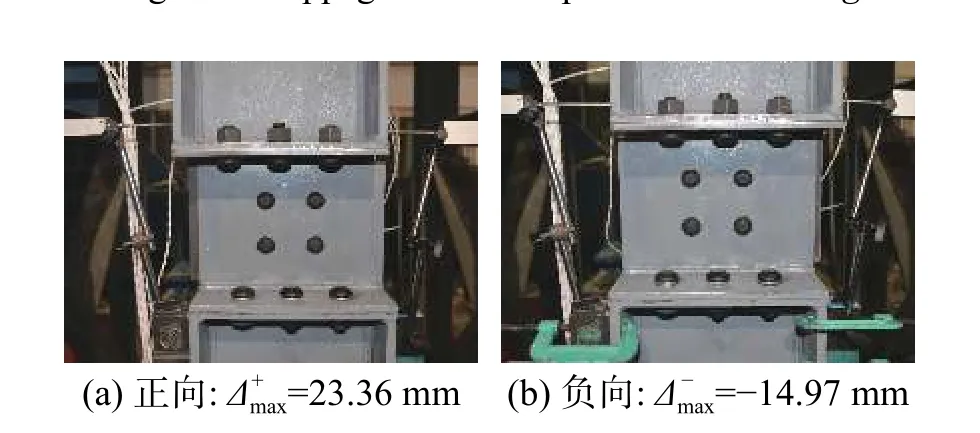

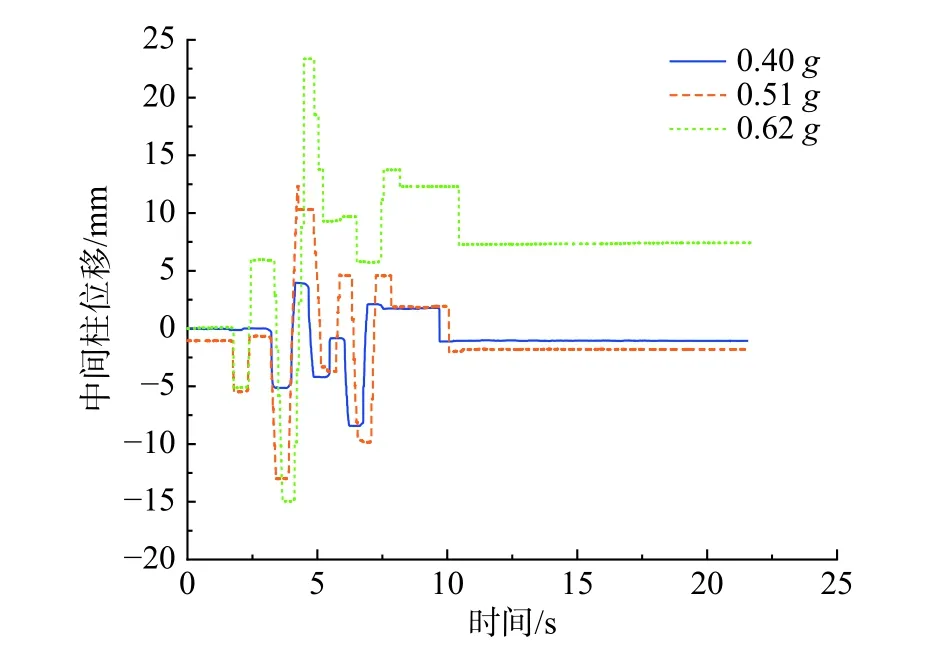

擬動力試驗過程中,中間柱型阻尼器滑移情況如圖23~圖25所示,中間柱滑移時程曲線如圖26所示,不同震級下中間柱型阻尼器最大滑移如表7所示。減震框架在8度多遇及設防地震作用下,結構最大位移分別為2.93 mm 和7.30 mm,中間柱型阻尼器未發生滑移,僅提供剛度,控制結構層間位移角。在8度罕遇地震作用下,中間柱型阻尼器摩擦耗能機制順利啟動并開始滑移耗能,最大滑移量為8.44 mm。在8度(0.30g)罕遇及9度罕遇地震作用下,中間柱型阻尼器最大滑移量分別為13.01 mm、23.36 mm,在提供附加剛度的同時滑移耗能。

圖23 PGA=0.40 g 時中間柱型阻尼器滑移Fig.23 Slippage of the damper for PGA=0.40 g

圖24 PGA=0.51 g 時中間柱型阻尼器滑移Fig.24 Slippage of the damper for PGA=0.51 g

圖25 PGA=0.62 g 時中間柱型阻尼器滑移Fig.25 Slippage of the damper for PGA=0.62 g

圖26 PGA=0.40 g、0.51 g、0.62 g 中間柱滑移時程Fig.26 Time history of slippage of the damper for PGA=0.40 g,0.51 g,0.62 g

表7 不同震級中間柱型阻尼器最大滑移Table 7 Maximum slippage of the slippage of friction damper for various magnitudes

4.2.2螺栓預拉力

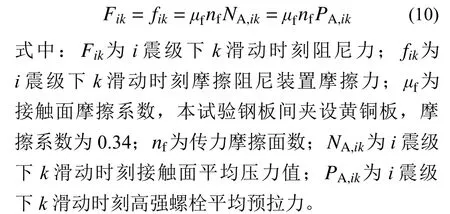

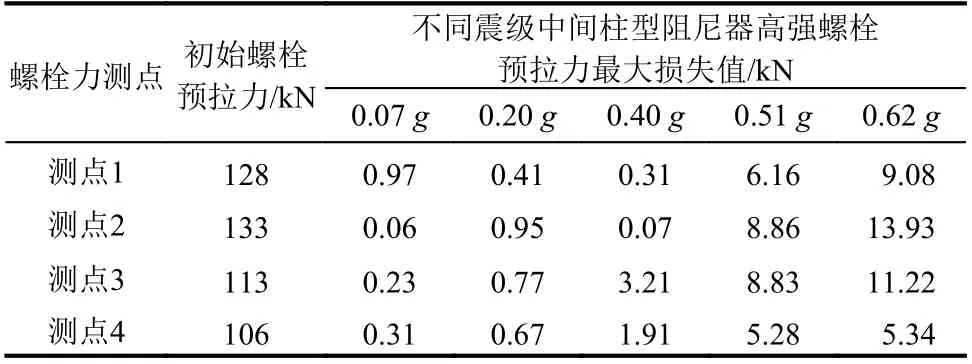

中間柱型阻尼器螺栓采用10.9 s,M16高強螺栓,設計預拉力值為100 kN,表8為不同震級中間柱型阻尼器高強螺栓初始預拉力及其最大損失值,圖27為螺栓預拉力損失時程。當PGA=0.07g、0.20g時,阻尼器未產生滑移,螺栓預拉力基本無損失,在地震作用下平衡安裝誤差、板件間隙并抵抗靜摩擦力發生微小變化,最大降低僅0.97 kN,為初始預拉力的0.75%;當PGA 為0.40g時,中間柱型阻尼器開始產生滑移,耗能機制啟動,中間柱型阻尼器滑移隨水平位移增大而增加,螺栓預拉力損失為3.21kN,較初始預拉力降低了2.84%;當PGA=0.51g時,螺栓最大預拉力損失為8.86 kN,當PGA=0.62g時,螺栓最大預拉力損失為13.03 kN。

在整個擬動力試驗過程中,中間柱型阻尼摩擦耗能機制能夠順利啟動并隨位移變化而進行耗能,螺栓預拉力損失最大為13.03 kN,為初始預拉力的10.47%,可提供穩定壓力從而為阻尼器提供穩定摩擦力,試驗結束后,螺栓預拉力均大于設計預拉力值,無需更換即可繼續使用。

4.2.3中間柱型阻尼器耗能

對中間柱型阻尼器中的摩擦耗能裝置阻尼力進行計算,如式(10):

計算阻尼器在各震級下通過滑移摩擦耗散的能量,如式(11):

根據滯回曲線運用HAL(byCJD)軟件計算滯回環面積近似得到減震框架各個級震級作用下的整體耗能,通過式(10)、式(11)及中間柱滑移時程曲線得到較為準確的不同震級下減震框架中間柱型阻尼器耗能,如表9 所示。當PGA=0.07g~0.20g時,減震框架處于彈性狀態,中間柱型阻尼器無滑移,試驗結構通過裝配構件間錯動滑移及中間柱型阻尼器滑移摩擦耗散少量能量。當PGA=0.40g~0.51g時,減震框架仍處于彈性狀態,減震框架裝配構件隨地震響應增加不斷變形、錯動直至協調,耗散少量能量,中間柱型阻尼器滑移耗散約90%地震能量。當PGA=0.62g時,減震框架柱腳進入塑性,阻尼器螺栓預拉力下降10.47%,試驗結構總耗能為16 881.44 J,阻尼器耗能7152.65 J,占比42.37%。

表8 不同震級中間柱型阻尼器高強螺栓預拉力最大損失值Table 8 Maximum preload loss of high-strength bolts of friction damper for various magnitudes

圖27 PGA=0.40 g、0.51 g、0.62 g 中間柱高強螺栓預拉力損失時程Fig.27 Timehistory of preload lossof the high-strength bolts of damper for PGA=0.40 g,0.51 g,0.62 g

表9 減震框架及中間柱型阻尼器耗能Table 9 Dissipated energy of shock absorption frame and intermediate column with friction damper

中間柱型阻尼器隨地震動響應增加而增大,在小震及中震時提供剛度,控制層間位移角,在大震時不僅提供附加剛度,同時提供穩定耗能,避免或減少結構塑性損傷,具有穩定而良好的耗能能力。

5 結論

通過對芯筒式雙法蘭剛性連接平面鋼框架及其減震框架的擬動力試驗研究,對比分析了兩榀框架的滯回性能、典型部位應變變化、抗側剛度、耗能能力等指標,得到以下結論:

(1)PGA=0.07g、0.02g時,中間柱型阻尼器未滑移,僅為減震框架提供剛度,控制層間位移角,初始剛度為13.94 kN/mm,阻尼器螺栓預拉力基本無損失,減震框架柱座處應變大于平面框架,柱腳應變小于平面框架,兩框架均處于彈性狀態。

(2)PGA=0.40g時,減震框架中間柱型阻尼器開始滑移,不僅為減震框架提供剛度,同時避免或延緩結構進入塑性。中間柱滑移耗能占減震框架總耗能的91.76%,為減震框架提供剛度降低,為初始剛度的75.6%,阻尼器最大螺栓預拉力損失為2.84%。減震框架各個典型部位應變均小于平面框架,平面框架柱腳應變接近塑性。

(3)PGA=0.51g時,中間柱型阻尼器通過滑移耗散90.77%的地震能量,為減震框架提供剛度降至初始剛度的47.8%,平面框架柱腳進入塑性,減震框架整體結構仍處于彈性狀態。在PGA=0.62g時,中間柱型阻尼器滑移耗能占減震框架總耗能的42.37%,耗能效果顯著,阻尼器螺栓預拉力損失最大為10.47%,剛度降低至初始剛度的46.9%,減震框架柱腳進入塑性。隨著地震動等級的增加,中間柱型阻尼器最大滑移量增加,螺栓預拉力損失逐漸增大,中間柱型阻尼器剛度逐漸減小。

(4)在PGA=0.07g~0.62g試驗過程中,減震框架及平面框架節點法蘭均無滑移及開口,減震框架節點處最大螺栓預拉力損失均小于平面框架。在整個試驗過程中,減震框架節點最大螺栓預拉力損失僅為1.64%,平面框架節點最大螺栓預拉力損失為3%,仍與螺栓設計預拉力非常接近,兩框架節點抗震性能良好,且減震框架節點抗震性能優于平面框架。

(5)在8度多遇、設防、罕遇地震及8度半罕遇、9度罕遇地震作用下,減震框架中間柱型阻尼器工作性能良好,平面框架及減震框架芯筒式雙法蘭剛性連接節點抗震性能良好,能夠同時實現梁柱的高效連接,結構施工裝配現場無焊接工作,施工速度快,能夠實現節能、降耗、減排的綠色建筑目標。