基于資源特性的水利風景區分類體系

李 鵬,楊 鵬,蘭紅梅,趙 敏

(1.云南大學工商管理與旅游管理學院,云南昆明 650500;2.國家林業和草原局國家公園管理局國家公園規劃研究中心,云南昆明 650216;3.云南大學建筑與規劃學院,云南昆明 650500)

在2004 年中華人民共和國水利部頒布實施的《水利風景區建設管理辦法》中,水利風景區是指以水域(水體)或水利工程為依托,具有一定規模和質量的風景資源與環境條件,可以開展觀光、娛樂、休閑、度假或科學、文化、教育活動的區域。而根據正在修訂中的《水利風景區建設管理辦法》,水利風景區是指依托一定規模和質量的水利風景資源,通過生態、文化、服務設施建設,可為人民群眾提供優美生態環境的特定區域。無論何種定義,都在強調水利風景區建設是生態文明建設的重要組成部分,是探索具有中國特色“人水合一”的新途徑。同時,水利風景區建設既是踐行國家主體功能空間實踐的重要途徑,又是中國自然保護地建設內容的組成部分[1]。

分類是認識事物的基礎,也是自然保護地實現有效管理的前提[2]。IUCN 自然保護地管理分類是根據自然保護地管理目標進行分類的國際共識,已被許多國家以及聯合國等國際組織采納和應用[2],作為自然保護地規劃、建設以及管理的依據。水利風景區作為一種自然資源保護的空間,也具有自然保護地的一部分屬性[1],管理分類也是需要重點解決的問題。建立合理、簡明、科學、實用的分類體系,將有助于水利風景區內部實現專業化管理,也有助于社會公眾理解和接納與水資源相關的水工程、水文化。

水利風景區分類一直是有關研究中的難點和熱點問題。2005 年,水利部印發的《水利風景區發展綱要(2005)》提出按照水利工程性質,將水利風景區分為水庫型、自然河湖型、城市河湖型、水土保持型、濕地型、灌區型六大類,這是目前仍在使用的管理分類。而后,李鵬等[3]提出的按地理區位和經營屬性對水利風景區進行分類的思路,《水利風景區藍皮書2015》提出的增加遺產型水利風景區的構想[4],李鵬等[1]又進一步分析了水利風景區分類標準存在的問題,這些均促進了水利風景區分類的研究。

目前,正值中國自然保護地體系建設的關鍵時期。2019 年6 月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于建立以國家公園為主體的自然保護地體系的指導意見》,對包括自然保護區、風景名勝區在內的多種保護地進行整合、歸并和優化,并由自然資源部進行統一管理,但是水利風景區仍然由水利部管理。目前,為了適應新形勢和新發展,水利部正在起草新的《水利風景區建設管理辦法》,如何科學分類無疑是重要的內容。

基于此,本文依據現有國家水利風景區名錄,采用統計分析法,對水利風景區命名進行統計分析,并結合管理實踐,對水利風景區的分類體系進行梳理,以加深公眾對水利風景區的認知,促進相關部門對其進行有效管理。

1 水利風景區現有的分類體系

對于水利風景區的名稱和分類,現有兩種截然不同的表述:一方面是地方政府給定的通俗易懂的名稱,另一方面是水利部確定的復雜而專業的分類。

1.1 水利風景區命名的數據分析

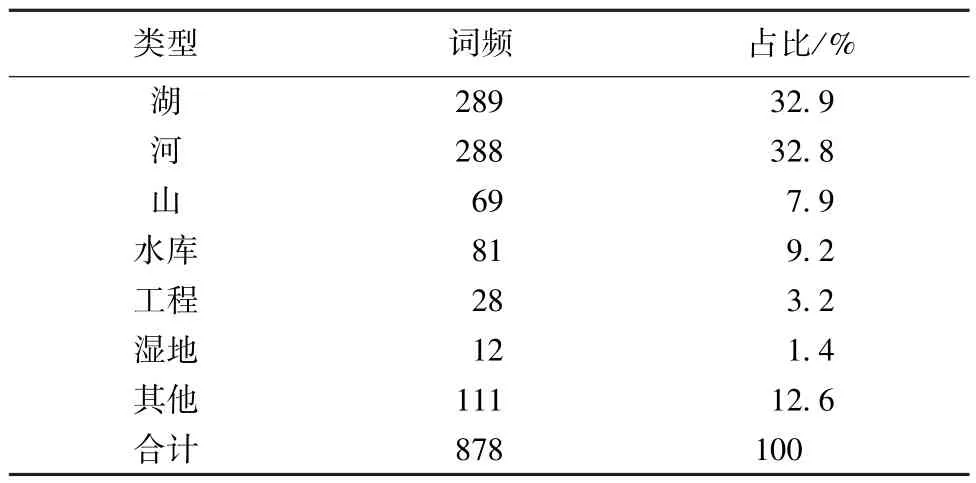

國家水利風景區現行的命名方式基本為“行政區域名稱+名稱+水利風景區”,如黃山市太平湖水利風景區等。根據十八批次的878 家國家水利風景區名錄,在去掉“行政區域名稱”(如江蘇等)和“水利風景區”的基礎上,對其名稱進行統計分析。①提取各種國家水利風景區名稱的末尾詞,如從黃山市太平湖水利風景區提取出“湖”。②將具有相同、相近概念的末尾詞進行合并統計。河、江、灘、溪、源、水、泉歸入“河”;湖、海、蕩、池、潭歸入“湖”;大壩、水利樞紐、工程、閘、灌區、渠歸入“工程”;山、梯田、峽谷、崖等歸入“山”;其他以小地點、島、綠廊以及公園命名的歸為其他,如有不同名詞在同一水利風景區名稱中出現,則只計入1 次。經過統計分析得出如下特征:

a.水利風景區命名集中于“河”“湖”等詞語。“湖”類名稱出現289 次;“河”類名稱出現288 次;“水庫”類名稱出現81 次;“山”類名稱出現69 次;“工程”類名稱出現28 次,“濕地”類名稱出現12次,其他類名稱出現111 次。從詞頻來看,“河”“湖”類名稱出現頻率最高,超過65%(表1);同時,“濕地”類水利風景區名稱大都伴隨“河”“湖”共同出現。

表1 國家水利風景區名稱詞頻分析

b.水利風景區名稱通過“湖”“河”傳遞水利涉水內涵。各地水利風景區建設者和管理者,試圖通過“湖”“河”等簡明概念來傳遞水利風景區的涉水內涵,并融入了濃厚的地方文化。實際上,國家水利風景區名錄上的許多湖泊都是由水庫改名而來的,如柴石灘水庫是珠江干流上的第一個大型水庫,申報國家水利風景區的名稱為“明月湖國家水利風景區”。2018 年,四川省提出“河湖公園”試點建設,打造水利風景區升級版。2019 年,浙江省出臺美麗河湖建設行動方案(2019—2022 年),以實現全域美麗河湖為目標,全力實施“百江千河萬溪水美”工程。這在某種意義上,也反映了“水利風景區”一詞本身被接受的程度較低,而不得不借助“河”“湖”等通俗易懂的名稱,以期被普通大眾所接納。

1.2 水利風景區分類標準存在的問題

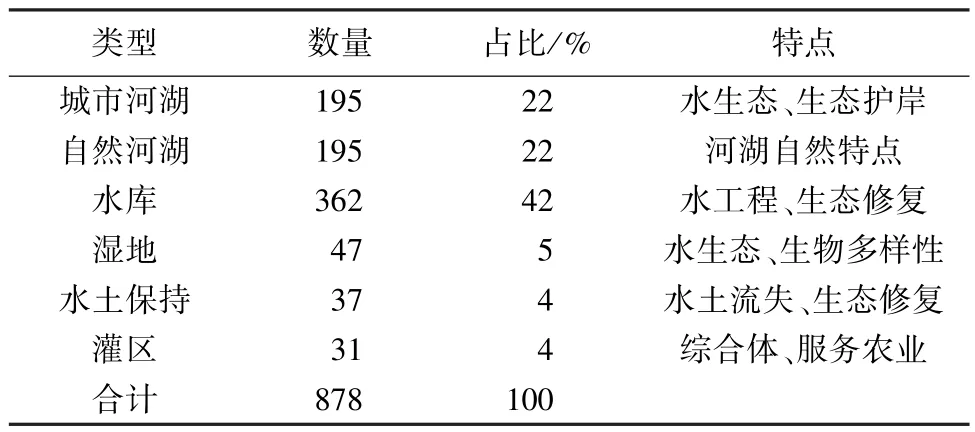

目前,我國水利風景區有6 種類型,見表2(表中特點根據《水利風景區發展綱要(2005)》提取)。分類標準中存在關注工程特點和保護對象的雙重標準[1],由此帶來分類模糊、交叉的問題,不利于公眾辨識和管理者操作。

表2 國家水利風景區類型分析

1.2.1 普通公眾難以辨識

水利風景區分類體系中,既有以依托的工程特點為標準劃分的類型,如水庫型、灌區型、水土保持型;也有依據水利風景區的保護對象為標準劃分的類型,如濕地型、自然河湖型、城市河湖型。一個體系存在工程和資源兩種分類標準,必然造成分類結果的交叉和重疊。對于大多數普通公眾而言,能夠接受是河、湖、濕地等科學概念和自然屬性,而不是水庫、灌區和水土保持等工程概念和行業屬性。對于既是國家水利風景區又是國家濕地公園的對象而言,人們往往記住的是濕地公園而不是水利風景區。

現有分類體系中,有幾種類型很容易造成交叉。如濕地、城市河湖、自然河湖、水庫4 種類型極容易形成交叉。自然河湖型與城市河湖型之間并不相斥,自然河湖型中的自然并不代表鄉村,而是指河流的自然流動特性;城市河湖型水利風景區也可能具有河流自然流動性,也應該屬于自然河湖型水利風景區。如湘江水利風景區,因湘江流經長沙城區屬于城市河湖型,而這一段湘江又保持了較好的自然流動性,故又可以劃為自然河流型。水庫型、城市河湖型、濕地型也不是互斥的關系。

1.2.2 管理者難以操作

實際工作中,有一部分水利風景區無法準確進行分類。

a.水利風景區價值和特點可能被屏蔽的情況。黃河小浪底水利樞紐和黃河萬家寨水利樞紐是水利部直屬的兩個水利風景區,最突出的特點是規模宏大的水利樞紐工程,但分類上卻被列為水庫型,無法突出其核心價值。四川省都江堰水利風景區所在區域的突出特點是具有世界遺產價值的無壩引水工程,但其被列為灌區類。根據《水利風景區發展綱要(2005)》,灌區類的特點是集工程、自然、渠網、田園、水文化等景觀的綜合體,對一些小型灌區是適用的,但是都江堰灌區涉及四川盆地中西部地區7 市(地)37 縣(市、區)70 萬余hm2農田,顯然不合適。都江堰最有價值的或者說最為人所關注的對象當屬渠首樞紐部分,魚嘴、飛沙堰、寶瓶口三大主體工程。

b.水利風景區管理要求與實際情況難以匹配的情況。江蘇省江都區水利樞紐水利風景區是國家南水北調東線工程的源頭,其抽水站規模和效益為遠東之最,世界聞名,卻被歸為城市河湖型水利風景區。浙江省紹興市曹娥江大閘水利風景區最突出的特點是工程節制曹娥江、防止風暴潮內侵的大閘,也被列入為城市河湖型。如此分類,導致主管部門難以制定差別化的管理措施,不能滿足實際管理的需求。

水利風景區現有分類體系存在的問題,既有水利行業特點的影響,也有頂層設計的局限性。從水利行業來看,大部分水利風景區都是依托工程而建,而水利工程是多種水工建筑物組合起來,能發揮單項或綜合功能的系統[5-6],既有交叉又有從屬關系。如水庫具有防洪、發電、灌溉和供水等多種功能,造成水利工程分類困難。從頂層設計來看,《水利風景區發展綱要(2005)》的頒布時間較早,當時,全國水利風景區數量有限,各地風景區的共性特點和類型特點還未被充分挖掘和認識,難以對全國各種水利風景區進行總體概括和科學歸納。

2 水利風景區分類的基本原則

對水利風景區進行分類不僅要明確水利風景區的建設目的,還需要凸顯水利風景區有別于其他類型保護地的特色,實現經濟、生態和社會效益最大化。水利風景區進行分類時要遵從分類的科學性、唯一性、實用性、簡明性的一般性原則[7-8]。

2.1 科學性原則

根據科學性原則,選擇水利風景區最客觀、穩定的本質屬性和主要特征,以及兩者之間的相關聯系作為分類的基礎和依據,劃分不同的并列、從屬類目,形成一個符合邏輯、類別清晰、操作簡單的科學分類體系,力圖全面、系統地反映水利風景區的總體狀況。水利風景區依托水利工程而存在,水利工程在水利風景區中占據重要位置,是水利風景區最穩定的本質屬性,也是水利風景區不同于其他類型自然保護地的關鍵,所以水利風景區分類必須充分考慮水利工程的特性。

2.2 唯一性原則

根據唯一性原則,即統一性、單一性原則,對水利風景區按照統一標準進行分類,各分類項是唯一的,相互之間是排斥的,互不交叉,避免重復混淆。現有水利風景區分類體系中存在依據工程特點和保護對象差異的雙重標準,水庫型、灌區型、水土保持型是以工程特點為標準進行分類,而濕地型、自然河湖型、城市河湖型則是以保護對象為標準進行分類,標準的非唯一性有可能導致各分類項之間存在重復交叉。

2.3 簡明性原則

根據簡明性原則,水利風景區分類體系也宜力求簡單明了,通識易懂,便于普通大眾認識記憶、易于接受且廣為傳播。水利風景區涉及范圍廣,且與人類活動耦合程度高,發展水利風景區更離不開普通大眾的接受與支持。統計分析表明,現有水利風景區命名大都采用“河”“湖”“水庫”等名詞來表征其水資源和水利工程的特點。對于普通大眾來說,對象的內容和形式越是簡單明了,越容易被接受。同時,也應該清楚水利風景區分類不是水利工程的分類,而是對水利工程之上的衍生空間進行分類;要淡化工程特點,強調科學和通識教育,才能獲得更廣泛的公眾支持。

2.4 實用性原則

根據分類實用性原則,將水利風景區進行合理分類,要便于風景區的評定、復核和日常管理等工作;同時,要能總結其內在發展規律,以便能夠在全國層面實施分類指導,促進同類型的水利風景區得到合理利用和有效保護。實際上,現有水利風景區分類體系存在2 個標準,6 種類型,是不利于水利風景區進行分類管理的,其適用性也是有限的。

3 水利風景區分類體系方案構想

3.1 分類思路

水利風景資源是水利風景區的基礎。《水利風景區建設管理辦法(2004)》中的水利風景資源是指水域(水體)及相關聯的岸地、島嶼、林草、建筑等能對人產生吸引力的自然景觀和人文景觀。根據正在修訂的《水利風景區建設管理辦法》,水利風景資源是指水利設施、河湖水域、岸線以及相關聯的灘涂、島嶼、生物、建筑、遺存等形成的自然和人文景觀資源。實際上,新老管理辦法所指的水利風景資源都包括了自然資源、工程資源和文化資源3 種類型。水利風景資源分類也為水利風景區分類奠定了基礎。

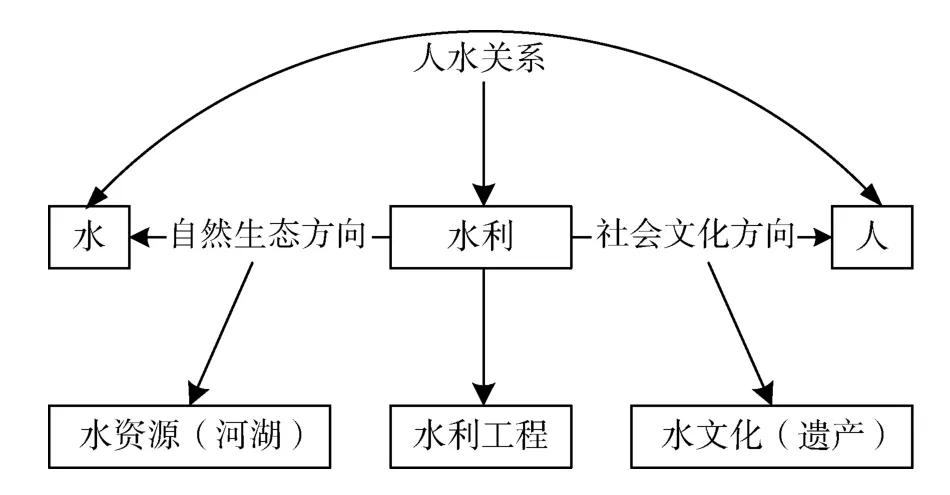

水利是人水關系的產物和人水共同體的交界面,水利工程是水利的代表。水利向水的自然生態方向延伸,就是水資源(圖1)。根據聯合國教科文組織(UNESCO)和世界氣象組織(WMO)的定義,水資源是指可資利用或有可能被利用的水源,這個水源應具有足夠的數量和合適的質量,并滿足某一地方在一段時間內具體利用的需求[9]。水資源的主要載體是陸地表面的河、湖,以及水的形成、分布和轉化所處的空間環境。水利風景資源從水利向人的社會文化方向延伸,就是水文化,也就是人類在治水、用水、管水、惜水和親水的過程中,形成的精神與物質文化總和。

圖1 “資源工程文化”人水關系三元模型

水文化”的人水關系三元模型,認識水利風景資源的構成特征和三元模型特點,必須把握3 個要點:

a.確保水資源在水利風景區中的基礎性。水資源在水利工程和水利風景區中具有基礎性地位,既是水利工程建設的出發點,也是水利風景區的基本條件。水利風景區中的水景觀、水環境都是以湖泊、水庫、河流、運河、干渠等為載體的水資源,與當地地形地貌、城鄉風光等結合的產物,也是當地居民“親水而玩”“近水而閑”“濱水而居”的好去處[10]。這是水利風景區獲得人民群眾認可的最佳途徑。

b.要突出水利風景區對水利工程的依附性。各種水利工程設施(如堤壩、泵站、渠閘、樞紐、碼頭、渡口等)是改變水資源時空格局的手段和措施[6],人類文明由此產生并隨之發展。強調水利風景區對水利工程的依附性,既是對水利工程的認可,也是水利風景區區別于其他類型保護地的根本點。6 種類型的水利風景區中,只有部分自然河湖型和濕地型水利風景區可能不包含水利工程,其他4 種類型均有工程,擁有工程的水利風景區數量占比至少超過72%。

c.要提升水文化在水利風景區中的地位。水文化是人水關系的物質和精神的總和,也是提升水利風景區文化內涵、促進各水利風景區之間差異化的有效途徑。特別是水文化遺產具有十分珍貴的歷史文化、科學技術、生態環境和美學價值,尤其是很多以工程形式存在的水文化遺產[10],至今仍承擔著防洪、排澇、通航、灌溉、引水等功能,發揮著興利除害的作用,是一種典型的活態遺產,如四川都江堰和中國大運河。

雖然水利風景區一直強調要以水利工程為基礎,但是水利工程分類和水利風景區分類的目的和要求有很大不同。水利工程是單一具體的工程項目,水利風景區則是相對廣泛的復合空間。水利風景區分類體系應是一種面向社會公眾的認知分類體系;而水利工程分類體系,則更多的是水利行業內部的管理分類體系。水利工程的分類體系,務必要求嚴謹、規范和合理,事關水利工程的運行安全和地區的水資源安全;水利風景區作為一種在水利工程基礎之上的衍生物,其分類體系務必科學、簡單和明了,旨在能夠被社會公眾接受和認可。

3.2 類型

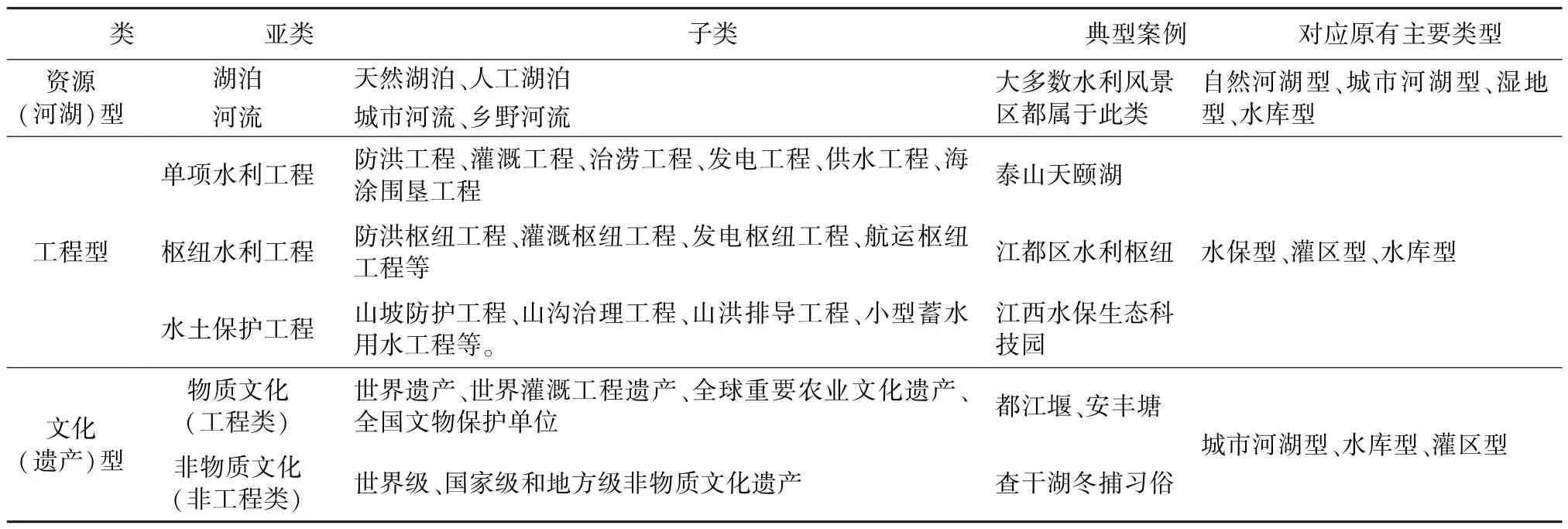

根據依托水利風景資源的差異,并借鑒世界遺產的分類方式[11],將水利風景區分為3 種類型,見表3。

表3 水利風景區分類體系構成

3.2.1 資源(河湖)型

江河湖泊是水資源和水景觀的載體和有效的管理單元,水庫、調水等工程只是人類改變水資源分布的手段和方式,也是水體單元形成的基礎。這種類型的水利風景區主要是指以承載水資源為主的河流、湖泊(含水庫、人工湖泊)等。因為隨著人類社會的發展和人口的增加,人類對水資源的利用和控制日益加大,沒有工程建設的江河湖泊越來越少。但是,作為河湖型水利風景區中的水利工程,其工程代表性和地域典型性可以不十分突出。

根據2010—2012 年第一次全國水利普查結果,全國98 002 座水庫中的絕大多數是中小型水庫[12],且這些中小型水利工程在工程設計、建設技術、設施構成、工程規模等方面基本類似,具有代表性和典型性的水利工程占比較少。但是這些被工程改變的河湖水系,改善了生態環境,營造了景觀環境,提升了人居環境質量,成為與當地居民生活密切相關的水體[13]。在某種意義上,普通公眾對于水資源的基礎作用和水環境的改善作用的感知程度,遠遠大于工程的代表性和地域的典型性。

3.2.2 工程型

與其他自然保護地類型相比,不凸顯水利工程的特點,就難以體現水利風景區“人水合一”的突出優勢。水利工程是為消除水害和開發利用水資源而修建的工程,也是由多種水工建筑物組合起來發揮單項或者綜合功能的系統。作為人水相互作用的產物,水利工程記錄并表征著人水關系的發展歷程。

水利工程可分為單項水利工程、樞紐水利工程和水土保持工程[5-6]。同時考慮GB 50201—2014《防洪標準》和SL 252—2017《水利水電工程等級及洪水標準》,按其服務對象將水利工程分為防洪、農田水利、水力發電、航道和港口、供水和排水、環境水利、海涂圍墾等單項工程。而將可同時為防洪、供水、灌溉、發電等多種目標服務的水利工程,稱為綜合利用水利工程。根據《中華人民共和國水土保持法》,水土保持工程主要是指針對自然因素和人為活動造成水土流失所采取的預防和治理工程措施,是一種生態(環境)水利工程,主要針對在植樹造林、防沙治沙、石漠化治理、退耕還林還草、草原草場管理、山地災害防治、土地整治等生態建設中的水土保持項目。如果說單項和樞紐水利工程是水資源的控制和調配工程,水土保持工程則是一種水資源的呵護工程。作為水利風景區,3 種類型風景區所擁有的水利工程必須具有工程的代表性和地域的典型性。

3.2.3 文化(遺產)型

水文化一直是水利風景區建設的重要內容。我國歷史悠久,治水經驗豐富,形成了具有特色的水文化。水文化構成類型多樣,主要包括水利工程、水利精神、水利科技、水利典籍、水利制度、水利風俗等。既有水利物質文化遺產(如水利工程),又有非物質文化遺產(如水利習俗)。水文化遺產是水文化的精華,是人類在與水交往的長期實踐中創造的物質和精神財富。廣義的水文化遺產指在歷史上各個時期出現的各種水利文化歷史建筑和相關的水利文化景觀,它們與建筑學、考古學、地理學中的文化景觀相聯系,具有建筑、規劃、景觀、考古、技術、經濟、社會等多方面的價值;狹義的水文化遺產則是指具有杰出價值的古代水利工程與水利文化景觀,以及具有高技術與重要意義的現代水利工程與文化景觀。

水利工程遺產,如浙江通濟堰、福建木蘭陂、陜西山河堰均是著名的古代水利工程、全國重點文物保護單位,也是國家水利風景區。水利文化景觀遺產營造了元陽哈尼梯田、西湖“三潭印月”“平湖秋月”、新疆坎兒井與綠洲農業等世界級的文化景觀。古人建造的完善水系工程,不僅帶來了農業灌溉、生活用水等方面的便利,其創造的獨特水文化和良好的人居生態環境也成為全人類共同的文化遺產。

目前,4 種文化遺產類型與水利風景區密切相關:

a.聯合國教科文組織(UNESCO)的世界遺產名錄(World Heritage List)。截至2019 年7 月底,我國列入世界遺產名錄的項目已達到54 項,成為世界遺產數量排名第一的國家,如都江堰水利風景區為世界文化遺產。

b.國際灌排委員會(ICID)主導的世界灌溉工程遺產(Heritage Irrigation Structures)。截至目前,我國已有17 處世界灌溉工程遺產,是擁有灌溉遺產工程類型最豐富、灌溉效益最突出、分布范圍最廣泛的國家。中國是灌溉大國,也是灌溉古國,2018 年中央一號文件也提出要加強“灌溉工程遺產保護”。陜西鄭國渠、廣西靈渠既是灌溉遺產也是國家水利風景區。

c.聯合國糧農組織(FAO)主導的全球重要農業文化遺產(Globally Important Agricultural Heritage Systems,GIAHS)。在該遺產名錄中,現有的50 個傳統農業項目中有15 個屬于中國。如湖南紫鵲界梯田水利風景區,既是世界灌溉工程遺產,又是全球重要農業文化遺產。

d.非物質文化遺產(Intangible Cultural Heritage),有世界級、國家級和地方級等3 個級別,如四川都江堰放水節、吉林查干湖冬捕習俗都是國家級非物質文化遺產,也是所在水利風景區的重要組成部分。

3.3 新老體系銜接

水利風景區已有20 年的發展歷程,積累了足夠的數量和樣本。如何在建立新分類體系的同時,實現新的分類體系與已有的分類體系之間的順利銜接,必須予以充分考慮。

原有的自然河湖型、城市河湖型、濕地型、水庫型的水利風景區,如果工程特點不突出、規模有限或代表性不強,可以納入資源型水利風景區;如果工程特點突出,工程規模大或工程技術代表性強,如黃河小浪底水利樞紐和黃河萬家寨水利樞紐可歸為工程樞紐型。一部分水利工程特點突出的城市河湖型、水庫型可納入工程型水利風景區。原有的水土保持型、灌區型,可以納入工程型水利風景區,如江西水土保持生態科技園等。而在所有的原有類型中,具有遺產特質的水利風景區均可列入遺產類型,如都江堰、靈渠等水利風景區。此外,擁有國家重點文物保護單位的水利風景區也可以列入此類型水利風景區,如安徽安豐塘(芍陂)。

如果存在交叉,則遵循突出主要特點的原則。實際上,要完全避免水利風景區分類不重疊交叉是很困難的,這是水利工程綜合性特點和水利事業性質所決定的,SL 252—2017《水利水電工程等級劃分及洪水標準》就承認水利工程存在交叉和從屬關系。許多水利項目及其周邊空間,既是工程型風景區,又是資源型風景區,還可能是遺產型風景區[14]。如都江堰水利風景區既是遺產型,又是工程型。這種情況下,需要遵循突出主要特點和主導因素的原則:如一個以水庫為基礎的水利風景區,如果工程技術、施工、規模等方面沒有特別之處,則可以歸為資源(河湖)型;如果工程在技術、規模、代表性等方面有獨特之處,則可歸為工程型(如湖北丹江口大壩等);如果該工程還是跨越千年的活態遺產,則可歸為文化(遺產)型[10],如四川都江堰和江蘇揚州古運河等。

4 結語

實際上,除了按照資源依托進行類型劃分水利風景區外,還可以按地理區位和管理模式進行劃分[3-4]。這些方式界限較清晰,同類別的水利風景區之間在管理和運營上可以相互借鑒,實現內部管理的科學化、專業化[15]。但是這些分類體系難以與其他類型的自然保護區區分,一些特點也不是水利風景資源的特點。只有根據資源基礎并考慮水利工程特性,才能使水利風景區有別于其他的自然保護地類型,突出水利事業和水利風景區的特性。

本文從水利風景區所依托的資源為切入點,提出了新的水利風景區分類體系,試圖解決現有水利風景區分類體系存在的一些問題。但是,分類工作是一個不斷精細化的過程,IUCN 就根據世界各地的實踐和發展,對自然保護地分類進行了多次調整和改進[2]。隨著不同階段水利風景區建設目標的改變,水利風景區分類體系也應進行相應的調整和優化。持續關注水利風景區分類體系等根本問題,有助于水利風景區的可持續發展。