基于心理普查結果分析的高職新生教育對策研究

——以河南工業職業技術學院為例

暢相韋

(河南工業職業技術學院,河南 南陽 473000)

一、前言

隨著我國社會的急速發展與轉型、高職院校的進一步擴招與生源類型的差異化、就業形勢的日趨激烈、社會價值觀的多元化等對高職大學生的沖擊,由此引發的心理健康問題呈現出越來越嚴重的趨勢,受到家庭、學校和社會的普遍關注[1]。

高職大學生學習基礎薄弱、學習習慣懶散、學習興趣缺乏、自我認同感普遍較低[2]。大一新生正處于個體心理從幼稚走向成熟的過渡時期,面臨著校園環境、人際關系、學習方式的巨大變化,大部分學生表現出自我調節能力不足,心理沖突明顯[3]。

為了篩選、排查可能存在心理問題的學生,有針對性地開展心理援助,我校每年組織大一新生進行心理普查,有效的預防心理危機事件的發生。本文基于我校2019屆新生心理普查的結果和日常工作經驗,有針對性地提出高職生心理健康教育對策。

二、研究方法

(一)被試

普查對象為學校2019級全體新生,由各院(系)組織、心理健康教育中心老師指導,通過手機端平臺進行測試。此次普查共分配試卷6776人,其中男生4695人,女生2081人。參與測評6632人,未參與測評144人,完成測評的6628人,未完成測評的148人,實測率97.82%(完成測評人數/分配試卷人數)。

(二)研究工具

本次心理普查采用北京師范大學發展心理研究所研制的《中國大學生心理健康測評系統》。本量表具有較高的信效度,能有效反映我國當代大學生的心理特點、篩選心理危機學生,目前在全國高校中推廣使用。

測試結果根據問題嚴重程度分為三級,一級為嚴重性心理問題,包括幻覺、妄想等重性精神病性癥狀、自殺行為與意向兩個指標;二級為一般性心理問題,介于嚴重性心理問題與發展性心理問題之間;三級為發展性心理問題,共有學校適應困難、人際關系困擾、學業壓力、就業壓力、戀愛困擾五個指標,主要反映學生可能存在的心理問題類型及來源。本文主要以一級、二級心理問題學生作為研究對象。

三、結果分析

(一)大一新生心理健康總體狀況

由表1可以看出,我校一級心理問題學生612人(占比9.23%),遠高于全國常模5.4%的標準,這也與平時工作經驗相吻合。日常咨詢中發現,我校嚴重性心理問題、甚至需要轉介的學生人數較多,說明我校心理健康教育工作有待進一步重視與加強。

各院(系)一級、二級心理問題學生分布存在一定的差異,這與各院(系)生源結構、心理健康教育開展情況等相關,總體呈現出心理問題學生數量與其參測人數成正比。

表1 各院(系)新生心理測評結果統計表

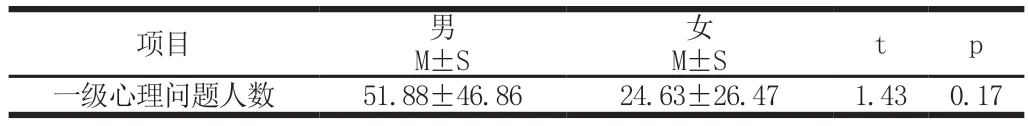

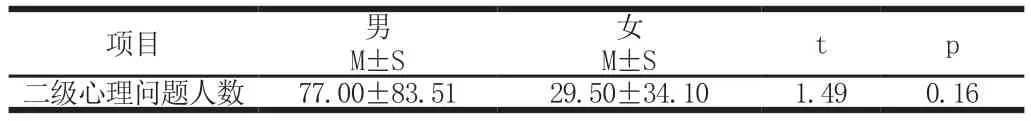

(二)新生心理健康狀況的性別差異

由表2、表3可以看出,男、女大一新生在一級心理問題、二級心理問題上均無顯著差異,這與以往有些研究不同。陳慶紅(2003)研究發現,不同性別大學生的職業選擇困惑、焦慮情緒、人際關系障礙等方面具有顯著差異[4]。尹立穎(2016)運用SCL-90癥狀自評量表對500名大學生進行測試,結果表明被測試大學生的生源地差異、性別差異以及年級差異是影響大學生心理健康的主要因素[5]。但李金德(2013)運用元分析方法對2000年至2013年間139篇采用SCL-90測量中國貧困大學生心理健康的文獻進行分析發現,男女貧困大學生心理健康不存在差異[6]。高秋爽,張琳,張思凡,陳亮(2019)通過研究發現中職女生的內化問題比男生更嚴重,但在外化問題上不存在顯著的性別差異[7]。造成研究結論不一致的原因可能由于樣本量選擇的不同,被試數量越多,男女心理問題差別越小;以往研究多是基于對不同類型心理問題的比較分析,而本量表是按照心理問題的嚴重程度進行劃分。同時也說明大學生心理問題的性別差異研究還存在分歧。

表2 一級心理問題學生的性別差異

表3 二級心理問題學生的性別差異

四、對策建議

以上數據結果表明,我校大一新生心理健康整體狀況良好,但就個體而言,問題也是亟待解決的,結合高職院校實際,特提出以下幾點建議。

(一)建立和完善精神障礙學生的危機預防、轉介機制

根據心理普查結果顯示,我校重性精神障礙學生人數也在逐年增加。精神疾病不同于一般的心理問題,成因復雜:先天遺傳、個性特征及體質因素、器質因素、社會環境因素等。精神疾病患者缺乏自制力,存在自殺自殘及傷人隱患,需要家人的長期陪伴,依賴藥物治療。因此,妥善處理精神疾病學生事關人身安全和學校穩定大局,應高度重視,及時處理。

精神衛生法中對心理咨詢的服務范疇做出了限制,要求心理咨詢人員不得從事心理治療或者精神障礙的診斷、治療等工作,如發現來訪者可能患有精神障礙或神經癥的,應當轉介到專業的精神衛生機構。因此,高校應進一步加強與地區精神衛生機構的有效合作,暢通學生心理疾病轉診及就醫渠道。及時將疑似嚴重心理問題或精神疾病的學生轉介到精神衛生機構,優先進行會診、檢查、治療與辦理住院等事項,使危機學生能夠得到及時有效的干預,最大限度地保證其生命安全。

(二)關注轉專業學生宿舍調整導致的不適應現象

人際交往是衡量心理健康的一項重要標準,良好的人際關系在大學生面臨困難、挫折時,能夠為其提供充分的社會支持,維護心理平衡。大一新生剛剛進入校園,對新環境比較陌生,通過一周的軍訓過渡,初步呈現出以宿舍為單位的小團體,可以快速拉近彼此之間的關系,幫助大學生獲得集體歸屬感,盡快適應大學生活。

轉專業新生由于調換宿舍,則面臨著重新建立人際關系的困擾。我校轉專業新生調整宿舍時間一般安排在軍訓結束后、十一放假前夕,學生面臨著剛剛調整完宿舍,甚至還沒有和新室友嘗試進行交流溝通就放假了。經歷十一假期的間隔,學生再次回到宿舍倍感陌生,加上個別宿舍小團體的排斥,轉專業學生一方面對已建立的原宿舍關系充滿留戀(主要交際圈仍為原宿舍同學),一方面因迫切要融入新宿舍而產生焦慮感,進而影響到學習、生活,嚴重時產生身體上的不適。在與心理普查出的需關注學生進行約談時,也證實了這個結論,部分轉專業學生(特別是性格內向的學生)抱怨宿舍調整時間安排在放假前一天使他們錯失了融入新宿舍的時機,國慶假期又加劇了彼此之間的陌生感。基于以上情況分析,建議學校在進行宿舍調整時考慮轉專業學生的心理適應性,給他們足夠的連續時間融入新的宿舍環境,同時班主任老師應多關心轉專業學生的人際關系與心理適應情況,為其排憂解難,提供及時的疏導與幫助。

(三)進一步發揮各院(系)二級心理輔導站職能

近年來,隨著我校招生規模逐年擴大,心理困擾學生不斷增多,專職心理咨詢師遠遠不能滿足學生需求。經過一段時間的努力,我校各院(系)二級心理輔導站已基本建立,在此基礎上,應進一步完善制度,制定激勵措施,明確工作職責,提高教師專業化水平,豐富活動形式,完善監督考評制度,激發院(系)二級心理輔導站工作積極性,真正形成覆蓋全體學生,關注重點人群的心理健康教育新格局,為大學生提供高質量高數量的心理咨詢服務。同時能夠及時發現存在心理問題的學生,迅速開展輔導工作,避免事態嚴重化。

(四)強化技能培訓,提升心理咨詢教師隊伍的專業素質

重視大學生心理健康教育專兼職教師的專業化成長。每年設置專項經費,用于組織教師參加專業化培訓,既有長訓又有短訓、既有理論培訓又有案例研討,既有培訓數量又有培訓質量。除了專業培訓之外,還需為心理咨詢教師定期提供專業督導,多措并舉地強化心理輔導教師隊伍的專業化素質,提升工作水平,提高工作實效,更好地為廣大師生服務。