微創鎖定鋼板內固定術治療肱骨近端骨折的臨床效果觀察

徐殿杰

肱骨近端骨折是指肱骨大結節以上部位的骨折,屬于脆性骨折,在骨科中較為常見,占全身骨折的5%,通常好發于老年患者,發生原因與老年患者自身體質(骨質疏松導致骨折)具有高相關性[1]。從肱骨近端的解剖特點而言,肱骨頭關節面為半圓形狀,前外有兩個大小結節,健康人群肱骨頭與肱骨干間為140~180°內傾角及15°的后傾角,由旋肱前動脈的分支向肱骨近端部位進行供血[2]。傳統治療肱骨近端骨折的方法為切開復位內固定術,創傷較大,且手術后并發癥較多,如恢復過程中內固定效果不佳,可直接影響手術效果,進而降低患者術后生活質量。有研究指出[3],隨著鎖定鋼板在骨科中的逐漸應用,明顯提高了骨科患者術后恢復情況。基于此,本次研究將微創鎖定鋼板固定術應用于肱骨近端骨折患者治療中,現將研究結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院收治的76 例肱骨近端骨折患者納入本次研究,收治時間為2018 年5 月~2019 年10 月,采用抽簽方式分為治療組和常規組,各38 例。治療組中男20 例,女18 例;其中急診手術15 例,擇期手術23 例;年齡26~72 歲,平均年齡(43.33±13.10)歲;病程4 h~3 d,平均病程(1.73±0.85)d。常規組中男23例,女15 例;其中急診手術16 例,擇期手術22 例;年齡24~71 歲,平均年齡(42.5±13.93)歲;病程4 h~3 d,平均病程(1.93±0.65)d。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準:①經影像學診斷,所有患者均符合肱骨近端骨折診斷標準[4];②所有患者均具備手術指征;③患者同意并簽署知情書,能積極配合手術和康復訓練。排除標準:①嚴重心、肝、腎等重要器官功能障礙患者;②精神疾病或交流障礙患者;③因各種原因中途退出研究或失訪患者。

1.3 方法

1.3.1 常規組 接受肱骨骨折切開復位內固定術治療。采用臂叢神經麻醉,患者取仰臥位,將其肩部墊高,術者自喙突開始,沿著三角肌前內側緣至三角肌結節作一個弧形的切口,切口長為8~10 cm,切皮后用電離子刀切開內部組織,暴露手術視野,之后將骨折部位進行復位,固定好位置后,選擇大小合適的鋼板、螺絲釘進行固定,最后在C 型臂透視下確認固定情況良好,則用生理鹽水清洗,最后用絲線縫合傷口,手術結束后用紗布塊將覆蓋。

1.3.2 治療組 接受微創鎖定鋼板固定術治療。采用臂叢神經麻醉,術者根據患者的骨折情況在其肩峰下做一個約3 cm 的切口,再分解其內部組織,暴露大結節后,使得肩關節外展、前屈,推拉骨塊、牽拉斷裂處骨頭使其復位,再選擇合適的鎖定鋼板從此切口處置入,從近端大結節頂點開始,延向遠端肱骨大結節嵴外側,注意保證大結節、肱骨外側面處于同一平面上,確定好位置后,用克氏針臨時固定鋼板的近端,在鎖定鋼板的遠端再做一個小型切口,再次牽拉復位,確定好鋼板位置之后用鎖定螺絲固定牢靠,再通過C 型臂透視確認無誤后結束手術。

1.4 觀察指標及判定標準

1.4.1 手術指標 包括手術用時、術中出血量及骨折的愈合時間。

1.4.2 骨折部位恢復情況 以疼痛(35 分)、功能使用情況(30 分)、活動范圍(25 分)及解剖復位(10 分)進行評定。按照骨折部位恢復的程度進行分級[5],其中優:90~100 分;良:80~89 分;可:70~79 分;差:<70 分。優良率=(優+良)/總例數×100%。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差 ()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

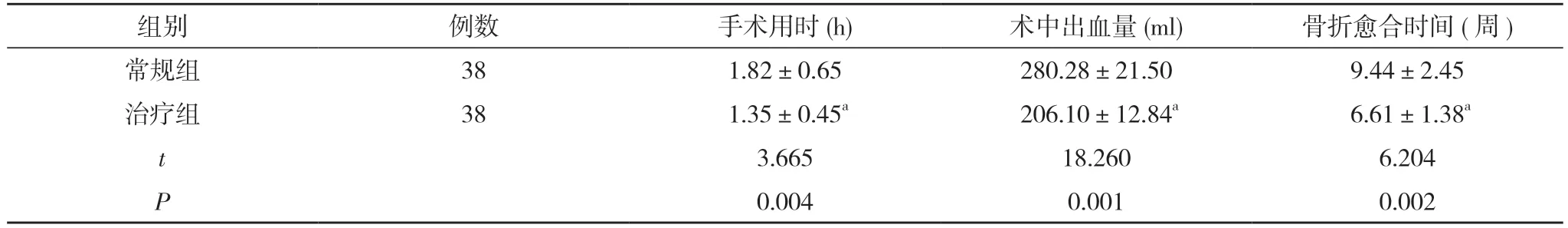

2.1 兩組手術指標對比 治療組手術用時及骨折愈合時間短于常規組,術中出血量明顯少于常規組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組手術指標對比()

表1 兩組手術指標對比()

注:與常規組對比,aP<0.05

2.2 兩組骨折部位恢復情況對比 常規組骨折部位恢復優15 例,良12 例,可6 例,差5 例,優良率為71.05%(27/38);治療組骨折部位恢復優25 例,良10 例,可2 例,差1 例,優良率為92.11%。治療組骨折部位恢復優良率明顯高于常規組,差異有統計學意義(χ2=5.604,P=0.018<0.05)。

3 討論

臨床研究認為,骨折部位手術的指征與患者局部、全身損傷的情況有關,并且患者需要評估其骨質疏松程度、骨折穩定性以及骨折類型,進而確定手術方式[6]。對于骨折輕微的患者可以選擇非手術治療,但是對于部分損傷嚴重、在預估非手術治療后會發生不良預后情況的患者,必須進行手術治療。在實施手術前,應該將患者期望恢復程度作為首要考慮要素,如年齡小的患者需要恢復正常水平,進行鍛煉的老年患者需要在術后可以繼續活動等,而且也要結合患者的經濟情況等選擇合適的手術方式,以提高患者的治療依從性。

微創手術已經在多學科臨床中得到廣泛應用,可有效降低對于患者的二次損傷,有利于促進患者的身體康復。鎖定鋼板在目前骨科手術中已經基本上取代了傳統鋼板,其能夠根據肱骨近端的解剖結構進行設計,而且有多枚螺釘孔、成角鎖定設計[7],可以將螺釘固定應用變得更加靈活,因此在鎖定成角時穩定性更強,可有效避免螺釘松動,因此在患者恢復過程中不容易發生骨折移位,減少了并發癥發生率。

本次研究結果顯示,治療組手術用時(1.35±0.45)h及骨折愈合時間(6.61±1.38)周短于常規組的(1.82±0.65)h、(9.44±2.45)周,術中出血量(206.10±12.84)ml明顯少于常規組的(280.28±21.50)ml,差異均有統計學意義(P<0.05)。分析原因為:傳統手術創傷大,對機體組織的傷害嚴重,故術中出血情況較多,也相應延長了手術時間。微創鎖定鋼板術只是暴露骨折部位,并且不需要解剖骨折周圍的軟組織等,因此患者術后骨折部位的血液循環情況好,骨折恢復速度也較快。

骨折Neer 分型主要是根據肱骨頭、大小結節、肱骨干等移位距離建立起來的分型(移位距離>1 cm 和成角畸形>45°)[8],根據骨折角的大小對肱骨近端的骨折進行分型,未超過明顯移位者均可視為由間接暴力引起,臨床上多見于老年人,治療效果一般。臨床上在手術治療后3 d 開始協助患者進行手腕活動、肘關節鍛煉,術后2 周指導其進行肩關節擺動訓練,術后3 周進行肩關節上舉運動。本研究在患者恢復3 個月后對其進行恢復情況的分析,結果顯示:治療組骨折部位恢復優良率92.11%明顯高于常規組的71.05%,差異有統計學意義(P<0.05)。由此提示微創鎖定鋼板固定術治療肱骨近端骨折患者中效果滿意,能夠減少術中對機體組織的損傷,降低鋼板與骨骼間的壓力,有利于骨與骨膜的血液循環,而且通過間接復位技術,可以將軸線角度進行糾正,有利于恢復肢體的長度等,提高骨折端穩定性,達到恢復骨關節功能的目的[9]。

綜上所述,肱骨近端骨折患者應用微創鎖定鋼板固定術效果明顯,相較于傳統的切開復位內固定術損傷小,且術后愈合速度快,恢復效果優,可在此類疾病治療中推廣應用。