阿司匹林聯合氯吡格雷治療急性腦梗死的療效分析

張蕊

腦梗死是由各種原因引起的腦部血液循環障礙,導致腦組織缺血、缺氧性壞死,從而引起神經功缺損的一種腦血管病。腦梗死是腦卒中的主要類型,早期改善腦供血是改善腦梗死預后的關鍵。腦梗死的發生與動脈粥樣硬化、血栓形成有關,而血脂異常是動脈粥樣硬化和血液高凝的重要誘因,因此改善血脂、抑制血栓形成是治療腦梗死的常用方案[1]。這種病在臨床上很常見,腦梗死常伴有高血壓病、糖尿病、高脂血癥等危險因素,會使患者的腦血管腔變窄或閉塞,導致急性腦功能不全。因為腦梗死是一種神經功能障礙,很多患者發病后會出現語言和行為障礙,不僅嚴重危害人們的身體健康,也給患者、家庭和社會帶來巨大的痛苦和沉重的負擔。近年來,腦梗死死亡率有所降低,而致殘率仍然較高,需要尋求合適的治療藥物。本研究選擇本科室收治的60 例急性腦梗死患者作為研究對象,探索了阿司匹林聯合氯吡格雷治療急性腦梗死的療效。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2018 年1 月~2019 年4 月本科室收治的60 例急性腦梗死患者作為研究對象,隨機分為對照組和觀察組,每組30 例。對照組男女比例為19∶11;患病時間最短2.3 h,最長14.0 h,平均患病時間(8.24±2.11)h;年齡51~78 歲,平均年齡(65.45±5.26)歲;合并疾病:高血壓25 例,糖尿病5 例,高脂血癥18 例。觀察組男女比例為18∶12;患病時間最短2.5 h,最長14.0 h,平均患病時間(8.26±2.16)h;年齡52~77 歲,平均年齡(65.21±5.35)歲;合并疾病:高血壓24 例,糖尿病5 例,高脂血癥17 例。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:符合診斷標準,急性腦梗死經頭顱CT、彌散成像序列(DWI)等檢查確診;均為首次發病,發病就醫時間均<24 h;患者自愿參與。排除標準:大面積腦梗死患者;有其他心腦血管疾病、腦出血病史、嚴重內科疾病患者;在過去1 個月中服用了對這項研究結果有影響藥物患者;對藥物過敏、有精神障礙、血液疾病等不能配合完成研究的患者。

1.2 方法 兩組患者實施針對性干預,給予改善循環、營養神經、降脂保護腦細胞、吸氧、擴容等基礎治療,并積極預防腦水腫的發生。對照組患者采用阿司匹林治療,首劑量為300 mg/次,之后100 mg/次,1 次/d,治療2 周。觀察組在對照組基礎上聯合氯吡格雷治療。氯吡格雷75 mg/次,1 次/d,治療2 周。

1.3 觀察指標 比較兩組治療前后CSS 評分、療效、不良反應發生情況。

1.4 療效判定標準[2]顯效:癥狀體征基本消失,神經功能和肌力基本恢復正常水平;有效:肌力和神經功能改善;無效:肌力和神經功能無改善。總有效率=顯效率+有效率。

1.5 統計學方法 采用SPSS26.0 統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者治療前后神經功能比較 治療前,觀察組患者CSS 評分為(24.56±2.94)分,與對照組的(24.41±2.87)分比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組患者CSS 評分為(9.21±1.41)分,低于對照組的(18.21±2.21)分,差異具有統計學意義(P<0.05)。

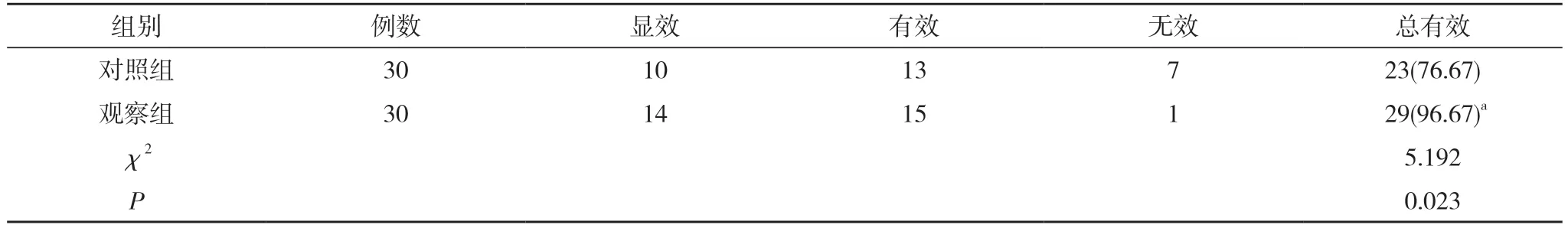

2.2 兩組患者療效比較 觀察組患者治療總有效率為96.67%,高于對照組的76.67%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者療效比較[n,n(%)]

2.3 兩組患者不良反應發生情況比較 對照組患者發生1 例牙齦出血,不良反應發生率為3.33%;觀察組患者發生1 例牙齦出血,不良反應發生率為3.33%。兩組患者不良反應發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

近年來,在我國臨床患者的死因中,腦梗死呈逐年上升趨勢,已成為繼惡性腫瘤后的又一主要死因。調查顯示,65 歲以上患者發病率高達72/100000,其中50%的患者為急性腦梗死。在社會經濟發展的推動下,該病發病率有所下降,但致殘率和復發率居高不下,嚴重威脅了人類健康,影響了患者的身心健康,同時也增加了家庭的經濟負擔,因此尋找療效好、適應證廣、安全性高、價格低廉的藥物是臨床醫生和患者關注的重點。

腦梗死的病因與發病機制非常復雜。腦梗死急性期的疾病類型一般包括腦血栓形成和腦栓塞,腦血栓形成是最常見的急性腦梗死類型。血小板在血栓形成過程中起著重要作用。在許多情況下,血小板在正常血液循環中起著相對重要的作用。當血管內皮細胞受損后啟動凝血因子時,活化的血小板膜糖蛋白的結構和組成會發生相對變化,釋放大量的蛋白質和活性物質[3]。腦梗死主要由大腦供血動脈阻塞和閉塞引起,腦動脈粥樣硬化是腦梗死的病理基礎,脂代謝異常是腦動脈粥樣硬化的主要原因。當脂質代謝異常時,它會沉積在動脈壁上,導致斑塊形成、血管內皮損傷、血小板聚集和血栓形成。而斑塊脫落會進一步加重血栓形成,影響腦供血[4]。

目前,在腦梗死患者的治療中,最常見的是使用抗血小板聚集藥物。抗血小板聚集藥物能在一定程度上減少血小板聚集,抑制血栓形成。抗血小板聚集在腦梗死治療中的應用,有利于抑制血栓合成酶的合成,促進溶栓,大大降低血栓形成的基礎系統和纖維蛋白原的溶解性,梗死面積明顯縮小,閉塞血管側支循環血供增加。因此,抗血小板聚集是治療腦梗死的有效方法[5]。

目前臨床上常用藥物為阿司匹林和氯吡格雷,其中阿司匹林既有解熱鎮痛作用,又有抗血小板聚集作用,阿司匹林還可用于心血管疾病的預防和治療[6],但部分患者可能存在阿司匹林抵抗。氯吡格雷是一種偶爾可替代阿司匹林的新藥,可選擇性干擾腺苷二磷酸(ADP)介導的血小板活化。研究證實阿司匹林不影響氯吡格雷的抗血小板聚集作用,但氯吡格雷可在一定程度上抑制阿司匹林的抗血小板聚集作用。兩者聯合應用具有協同作用[7,8]。雙重抗血小板療法對急性腦梗死患者的治療效果明顯優于單抗血小板療法,能明顯改善患者的神經功能缺損,同時不會增加藥物不良反應。從臨床安全性監測的角度看,氯吡格雷對二磷酸環化酶有較強的抑制作用,治療過程中應重視ADP 誘導的血小板最大聚集率(MAR)對花生四烯酸(AA)代謝的強烈抑制作用;阿司匹林治療過程中應注意AA 引起的MAR 的降低[9,10]。

本研究的結果顯示: 治療前,觀察組患者CSS 評分為(24.56±2.94)分,與對照組的(24.41±2.87)分比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組患者CSS評分為(9.21±1.41)分,低于對照組的(18.21±2.21)分,差異具有統計學意義(P<0.05)。觀察組患者治療總有效率為96.67%,高于對照組的76.67%,差異具有統計學意義(P<0.05)。兩組患者不良反應發生率比較差異無統計學意義(P>0.05)。

綜上所述,阿司匹林聯合氯吡格雷治療急性腦梗死的效果更為確切,可有效改善患者的神經功能,且無嚴重不良反應,安全性高。