榮寶秋拍 孤本經卷名家墨寶齊上陣

丁辰

12月,京城將開啟秋季大拍的序幕。各家拍賣公司摩拳擦掌,紛紛拿出看家之寶。作為這之中的老牌大將,北京榮寶拍賣也蓄力已久,尤其在最擅長的中國書畫板塊精耕細作,將呈現一眾難得一見的藝術精品。本季拍賣不僅囊括極其珍罕的《趙城金藏》孤本巨帙——妙法蓮華經文句卷八,還匯集了多位拍場“巨星”——齊白石、張大干、李可染等在內的諸多近現代書畫名家的經典作品。

據悉,這場秋拍將于12月18日至19日舉辦預展,12月20日舉槌,預展及拍賣地點均在北京富力萬麗酒店。

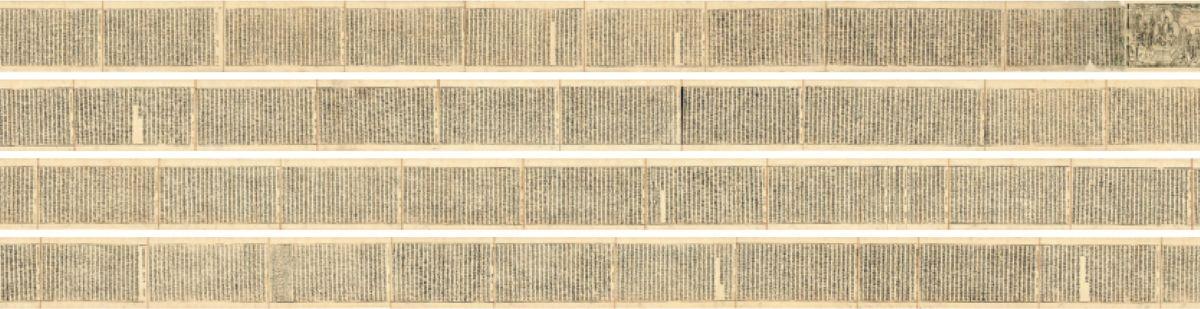

妙法蓮華經文句卷八無疑是本次北京榮寶秋拍中最為矚目的作品,也是這個秋季最靚的扛鼎之作。《趙城金藏》作為《開寶藏》覆刻本中的孤本,是當今大藏經中卷幀最多的一部,堪稱“遺世孤本”“曠世國寶”。全卷共6980卷,約6000余萬字,現存4800余卷,因1933年發現于山西趙城廣勝寺而得名。在當今不少專家看來,不論是在版本和校勘方面,其都具有無可比擬的文化及歷史價值,堪稱“天壤間的孤本秘笈”。

據了解,此次上拍也是公共機構收藏以外的《趙城金藏》首次公開亮相。這件“妙法蓮華經文句卷八”長達19米,采用金元時期原紙,燕尾收尾,品相完好,保留了北宋入藏時最早、最原始的文獻資料與狀態,彌足珍貴。

齊白石《十開蔬果花鳥冊》同樣是一件不容忽視的難得之作。《十開蔬果花鳥冊》著錄于《榮寶齋珍藏·繪畫卷7》中,十冊分繪紅梅、秋海棠、枇杷、玉蘭小鳥、紫藤蜜蜂、鳳仙蝴蝶、荷花蜻蜓、葫蘆、白菜以及葡萄螞蚱。除《白菜》為水墨紙本外,其余九幀均為設色紙本。而冊頁中的落款亦見心思:有兩幀落款為“璜”,其余八幀落款分別是阿芝、白石、木人、三百石印富翁、老萍、齊璜、白石山翁、龍山社長,其中“龍山社長”極為鮮見。

值得一提的是,此冊頁與北京榮寶今年春拍中推出的兩套齊白石冊頁同為榮寶齋舊藏作品。在今年春拍中,榮寶齋舊藏的那兩套齊白石冊頁分別以1.2995億元和7130萬元成交。而這件《十開蔬果花鳥冊》的亮相,相信對于研究白石老人其人、其藝、其畫的各位專家學者來說,是一次尤為難得的全面了解齊白石繪畫作品的機會。

本次秋拍中,山水大師李可染漓江題材的經典之作《漓江勝景圖》和書法《丹鶴樓》將齊齊亮相。

《漓江勝景圖》同屬榮寶齋舊藏,創作于1978年,是李可染創作成熟期的作品,附有多次出版記錄。此作用傳統“以大觀小”之法的理念創作,削弱遠近透視的差別,擴展畫幅視角范圍,綜合平遠、高遠、深遠三種構圖法則,群山競秀,萬舸爭流,以造化之自然寫胸中丘壑、筆底煙霞,引人入勝。畫面用筆沉穩凝重,線條生澀老辣,以墨塊代替勾皴,如鐵鑄般雄渾堅實,仿佛身臨其境,可謂是“李家山水”漓江題材的經典之作。

而李可染書于畫面正上方的跋語也是其在繪畫創作時真實的內心寫照:“世稱漓江山水佳天下,吾曾三次往游,覺江山雖勝,然構圖不易,茲以傳統以大觀小法寫之,人在漓江邊上,終不能見此境也。”由此不難看出,其作畫不囿于傳統和所見之景,雖然遵照實景寫生,但在創作時又不是完全照相般的工筆寫實,筆下之山水又非現實山水,外師造化,中得心源,以藝術家特有的視角聊寫心中之意象。

《丹鶴樓》則是李可染先生為著名版畫先驅力群先生之子郝明的齋號所寫。從李可染書寫的風格和與郝明的題字合影照片來看,《丹鶴樓》應該屬于上世紀80年代的作品,是李可染先生人書俱老階段的代表作。此齋號書法以篆籀筆法入紙,蒼勁厚重,些許飛白更顯老辣,橫取斜勢更顯得跌宕多姿,“丹”字筆畫少卻線條豐厚,“鶴”與“樓”的筆畫多,用筆稍細但挺健有力,墨重沉穩,如錐畫沙,略見顫抖的筆法也增添了二字的靈動與自然。

郝明出生書畫世家,收藏頗豐,丹鶴樓齋號系列只是其中的一部分,可知的同內容齋號還有李苦禪、李可染、文懷沙、范曾等大家題寫。2012年北京榮寶拍賣曾舉辦“丹鶴樓收藏專場”,此專場的出版物封面名稱就是使用的李可染所題齋額。且李可染先生一生創作嚴謹,存世的書法作品不多,齋號極為珍稀,而此作收藏脈絡清晰,流傳有緒,更為難得。近年來,李可染的書法價格一路攀升,吉語和齋號深受藏家青睞,最為著名的是其《九藤書屋》創下300余萬元的成交記錄,為業界矚目。

除此之外,張大千50歲創作的山水佳作《擬王蒙青卞隱居圖》可謂精妙奪目。該作系張大干于1949年所作山水佳作,作品尺幅較大,長163厘米,寬51厘米。其構圖以王蒙的傳世名作《青卞隱居圖》為藍本,略加調整,省去了前景中的湖水部分,幾間點景屋舍從左移至中部位置,隱士面壁之處另辟松下茅屋,山下高士已然呈現的是大干風格獨特的面貌,兩疊流泉及主題山形依然如原作。

這是張大干的一幅極具代表的臨摹與創作相結合的經典之作,在借鑒石溪、石濤用筆特點的基礎上,融入自己的筆墨特點,所繪前景林茂山青,中景簡淡寂靜,遠景雄偉秀拔。渴筆散鋒皴擦勾染,變化豐富但又筆筆清晰,層次分明,山石樹木既蒼潤且厚重,充分體現精湛的筆墨之美,意境幽深,屬于其成熟時期的精心佳作,并題自作詩云:“凝碧叢叢接九,染花喬木識靈根。登山高思如云暖,淺笑虛堂夢里痕。”