淺談幼兒園小班積木建構活動的指導策略

張雪梅

【摘要】積木是一種深受幼兒喜歡的低結構游戲材料,積木建構活動也越來越受到幼兒園的重視。小班幼兒初次接觸積木建構,教師不能急于求成,應根據小班幼兒積木建構的特點,從熟悉積木、建立常規開始,逐漸引領幼兒進入活動,由淺入深、由簡到繁設地計活動內容,培養幼兒對積木的興趣和拼搭的信心。本文主要探究在活動初期階段和活動實施階段教師工作中的指導方法和策略。

【關鍵詞】小班幼兒;積木建構;指導策略

近幾年,幼兒園陸續引進了積木活動,充分挖掘了這種低結構材料的教育價值。積木對幼兒發展的獨特價值眾所周知,通過積木建構能夠發展幼兒的動手能力、邏輯思維能力、空間認知能力、堅持和專注的意志品質、創造力、想像力及人際交往能力等。由于之前幼兒園開展積木活動的經驗較少,所以,教師在剛開始階段會無所適從,在活動的進行過程中容易出現高控或者太放手的兩極狀態。小班幼兒第一次接觸積木活動,教師如何讓幼兒愛上積木,如何根據幼兒對積木的認知程度設計活動尤為重要。

一、小班幼兒積木建構的特點

(一)對積木特點不熟悉

積木活動中積木的種類繁多,形狀、顏色各不相同。如,基礎積木根據厚薄分為板和磚,根據長度板和磚分為1×2;2×4;2×6;2×8;2×10等,另外還有各種特殊積木顆粒,如此大量的積木對于3-4的幼兒來說無法正確地識別,所以,在選擇積木時會出現隨手拿來就用,拿什么用什么,拼搭目的不明確的現象。另外,3-4歲幼兒還不能用目測的方法判斷長度,所以,幼兒并不知道自己需要什么樣的長度,拿積木時便不能有目的地去選擇。如,幼兒在用疊高的方法拼搭一面墻時,經常會出現不整齊的現象,因為幼兒不能根據拼搭要求選擇合適的長度,拼搭后發現長了,不知道換哪種短一點的積木合適。

(二)小肌肉發展弱,拼搭不穩

3-4歲幼兒小肌肉發展不完善,力度不夠,在拼搭過程中會出現按壓不緊、積木沒有咬合緊密、間隔的空隙過大、拼搭不牢的現象。幼兒拼好的作品經常會倒塌、掉落,讓幼兒有挫敗感。對此,在幼兒作品完成后,教師可以適當地幫助幼兒加固作品。

(三)堅持性差,注意力分散、拼搭時間不長

3-4歲的幼兒注意力持續時間短,尤其是在有目的拼搭時,小班上學期的幼兒往往只能堅持10-15分鐘的時間,時間久了幼兒會忘記自己要拼搭什么樣的作品,隨意增添積木,開始隨意拼搭,作品遠離拼搭目標,出現隨意性。如,在開展積木建構活動《小帆船》的時候,有的幼兒在去取積木的過程中突然發現了一個車輪,于是給拼了一半的帆船按上了輪子,接著又按上了挖土機的鏟斗、樓梯、花朵等配件,最后自己也不知道剛開始要拼什么了。

(四)創造能力弱、喜歡模仿、目的性弱

模仿是小班幼兒的一個重要的特點,他們對積木的特點不熟悉、對拼搭積木的技能不熟練,還沒有辦法概括實物的特點,并在腦中重組成積木的模型。如果給幼兒一個簡單的積木造型,會降低幼兒的拼搭難度。初期幼兒自由拼搭時不會先想要拼什么,往往是隨手拿起積木去拼,你問他:“你拼的是什么?”他會看著覺得像什么就說是什么。在教學過程中教師可出示多種樣式的成品供幼兒觀察模仿,拼搭難點部分也可進行分步示范,幼兒模仿拼搭。

(五)拼搭過程具有游戲性

積木對于幼兒來說只是一種玩具,拼搭積木對于幼兒來說就是玩玩具的過程,所以積木建構對幼兒的吸引力不是要拼搭出一個成品,而是拼搭出一個好玩的玩具并用此來玩游戲。教師在設計活動時以好玩為導向,可在活動結束后給與幼兒空間和時間讓幼兒利用積木作品進行游戲。

(六)單獨性游戲為主,較少出現合作拼搭

小班幼兒的游戲還處在平行游戲的階段,所以較少出現合作完成作品的現象,幼兒大多數時是獨自一個人完成拼搭。在小班下學期會出現簡單的合作現象,如,一個能力強的幼兒拼搭主要的作品,在他的領導下其他幼兒幫他拿積木,在他的指揮下拼搭簡單的附屬物品。所以小班的合作拼搭主題活動,主要是以幼兒各自拼搭為主,在教師的指導下把作品組合在一起建立場景。

二、開展積木建構活動初期應通過多種方式讓幼兒熟悉積木

小班或者初次接觸積木建構活動的幼兒,在開展積木拼搭活動時應先讓幼兒熟悉積木為前提。小班幼兒第一次接觸積木,對積木不熟悉,從認識到了解積木之間的關系需要幼兒在實際操作中不斷探索。教師可通過環境的創設、集體活動、小組活動、游戲活動、區域活動等貫穿于一日活動中,讓幼兒有充分的時間接觸積木。

(一)在班級設置建構區

建構區的設置要求有一定的活動空間,幼兒取放積木方便,有作品展示區,并投放足量的積木,積木的種類以基礎積木為主,同時,其它種類的積木也要齊全。可在建構區擺放積木成品、積木作品照片、實物、實物照片供幼兒模仿。幼兒在建構區以自由搭建、自主游戲為主,教師盡量少地參與指導。幼兒通過自由建構逐漸熟悉積木特點,在不斷地拼搭、拆除、試錯中逐漸了解積木的長短、厚薄及各種積木之間的關系。

(二)根據積木的特點讓幼兒給積木命名

設置建構室,并對所有的積木進行分類。把所有的積木分好類后,幼兒對積木有了更進一步的了解,接下來引導幼兒根據積木的特點進行命名。如,對于前面一段有點圓滑的積木,幼兒討論命名為“飛機頭”,并根據特點為其它積木命名為滑滑梯、煙囪、橋、小可愛、樓梯等。通過命名的方式,幼兒總結了積木的形狀特點,這樣又進一步認識了積木。

(三)讓幼兒拆分作品并把積木分類放回的手段熟悉積木特點

教師可利用一日生活中任意時間段組織幼兒對上節課的作品進行拆分。幼兒在拆作品的過程中進一步熟悉積木的組合。在給積木分類擺放的過程中需要非常清楚地分辨出積木的長短、厚薄等特點才能正確分類,所以在分類初期,幼兒往往只憑視覺判斷會出現錯誤,因此分類并不能完全正確。教師可引導幼兒用比一比、數一數的方式進行比較,如,用兩個積木兩端對齊比一比長短,兩個積木平放比一比高低;用手指點數積木的顆粒凸起,數一數再對比。在此過程中也鍛煉了幼兒點數和比較的數學能力。幼兒通過不斷的嘗試、比較、判斷,才能逐漸熟悉各個積木的特點,在下次使用時才能做出正確的判斷并選擇。

(四)設置有趣的游戲活動,通過玩積木讓幼兒循序漸進地認識積木特點

教師可通過游戲的方式設計活動,讓幼兒在游戲中逐漸了解積木的特點,認識積木之間的關系。認識積木可以從常用的基礎積木種類板和磚開始。認識板和磚的順序要由簡入難,如,第一個活動目標可以設計為區分板和磚;第二個活動目標設計為數一數板或磚的顆粒凸起,比一比誰的多;第三個活動目標為按照顆粒數量對板或者磚進行分類。以此列推,活動難度逐漸加大,如果活動過程中一個課時的活動幼兒出錯率較高,可圍繞此目標再設計另一個活動,最后一個活動目標認識磚和板的長度、厚度、磚和板的關系,這是難度最大的一個目標,對于剛接觸積木的小班幼兒來說是個難點。在設計活動的過程中,教師的目標不能定太多,根據幼兒的情況靈活調整下一個活動的內容。

三、小班建構活動的指導原則

(一)培養興趣

玩是孩子的天性,小班幼兒活動以游戲為主,幼兒拼搭的目的不只是展示作品。拼搭成功后利用作品進行游戲,是幼兒最開心的事情。所以在設計游戲時可以穿插游戲設計,增加趣味性。通過游戲的方式讓幼兒對積木感興趣,讓幼兒在不斷摸索中感知積木,如,送積木寶寶回家、給小動物喂餅干、拓印積木、擺長長的火車、找朋友、神秘寶箱等游戲。

(二)變化和統一

變化是指鼓勵幼兒大膽想象,鼓勵幼兒作品的多樣化。小班初期幼兒對技能不熟悉,許多物品不能拼得形似,但是只要幼兒能夠用語言描述出來,教師都要給與肯定。對于小班幼兒來說,重要的不是拼得像不像,重要的是能夠大膽創作,建立對拼搭的信心,幼兒敢想、敢動手才是建構的目的。

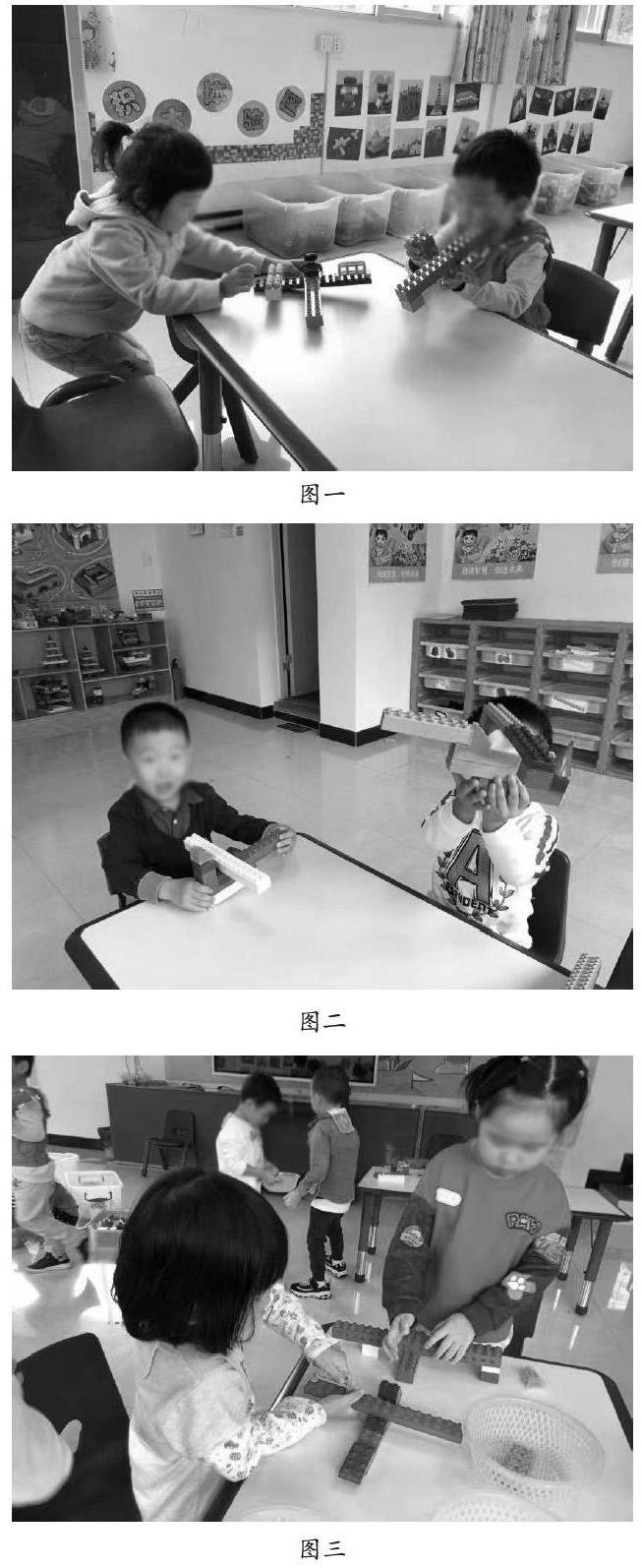

統一指導幼兒拼搭的作品要體現出主要特點,如,拼搭飛機時飛機的主要特點要統一:機頭、機身、尾翼、機翼的平衡,要在作品中體現出來,在此基礎上幼兒可發揮想像,創作出不同的作品。如:圖一、圖二、圖三。

(三)以幼兒自主探索為導向,教師靈活把握活動進度,隨時調整活動內容

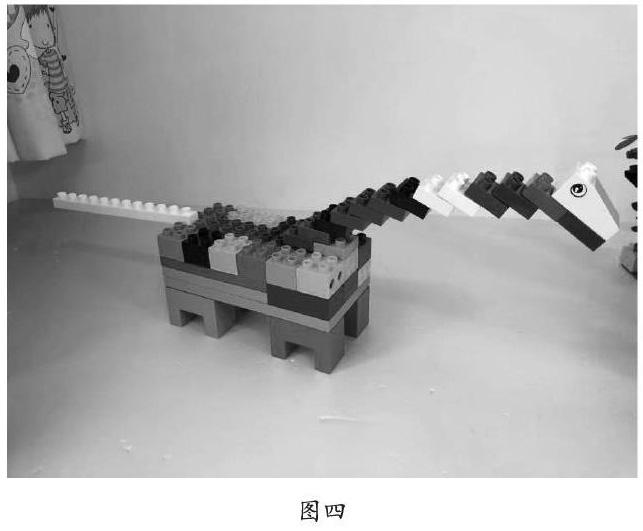

在活動過程中,教師時刻關注幼兒的情況,根據幼兒的掌握程度和興趣點靈活調整活動進度和難度,支持幼兒的每一次探索活動。如,在“大象的一家”活動進行完后,在區域活動中教師發現一名幼兒拼完一頭大象后,在拼第二頭大象時把大象的頭裝到了鼻子上(如圖四),她說是一頭恐龍,其他幼兒爭相模仿,教師根據這一情況,設計了“恐龍來了”的活動,取得了很好的效果。從幼兒的興趣點出發,幼兒為活動的主導,教師給予幼兒幫助和支持。

四、開展小班建構活動過程中教師的指導策略

(一)活動初期的培養常規

幼兒剛接觸積木,積木的種類繁多,常規的建立非常重要,建立有序的常規可以使教學活動事半功倍。如何取放、分類是小班常規建立一個重要的環節,需要有細致的要求。常規的建立需循序漸進的進行,不是在短期內可以完成的。可以每節課提出一個新的常規要求,同時對之前提出的常規要求進行鞏固,每次提出常規的要求都要統一,規則一旦定下來不可隨意更改。如,初期的常規制定為:(1)為了便于幼兒有目的地取放積木減少尋找時間,積木框的位置要固定。(2)每人一個取積木的小籃子,一次只可以取一籃,用小籃子控制幼兒取放積木的數量,避免幼兒貪多拿太多積木偏離目標。(3)收積木時用音樂限制時間,在規定的樂曲內要將所有的積木收完,避免了一些幼兒邊收邊玩,拖拖拉拉。教師根據本班幼兒情況靈活的的設立。

(二)導入環節可用游戲、猜謎、故事等多種形式激發幼兒興趣

由于小班幼兒注意力時間有限,導入環節不可時間過長,教師可用1-2分鐘,用簡單的語言導入即可。

(三)引導幼兒觀察概括的方法

1.多方位觀察

小班幼兒以具體形象思維為主,在概括物體的特點時一定要讓幼兒從多方位觀察物體,可以使用圖片,也可以使用實物。如觀察飛機時,可出示不同角度拍攝的飛機,或者從不同角度觀察飛機的模型。

2.有序觀察

引導幼兒從上往下或從前往后有序地觀察,通過有效的提問,讓幼兒在重點難點部分著重觀察。如,在觀察小飛機時,教師想讓幼兒觀察機翼的平衡,設計了這樣的提問:“飛機的機翼一個在前一個在后可以飛嗎?如果一邊長一邊短,飛機會怎么飛?”幼兒總結出:飛機的機翼要對齊、兩邊要一樣。

3.簡單概括物體的主要特點

小班幼兒的概括能力有限,只需引導幼兒概括出物體最主要的特點即可。如,長頸鹿的特點:長長的脖子、短短的尾巴、四條腿;小汽車的特點:有四個輪子、車身中間高高的;烏龜的特點:身體扁扁的、小小的頭、小小的尾巴。其它的細小特點可忽略不計,如果一下概括太多,會讓幼兒主次不分,在拼搭時顧此失彼,偏離重點或無從下手。

4.引導幼兒把物體的主要特點轉化為積木形象,培養良好的思維習慣

在概括出主要特點后,教師可引導幼兒在腦中用積木建構出主要形象。如,設計提問:“長頸鹿的身體用積木拼成什么形狀?”“長頸鹿的脖子用哪種積木可以搭得高高的?” 初期幼兒并不能完全真正地轉化成積木的形象,他的想像和拼出的作品相差很大,小班幼兒往往是邊拼邊想的,提問的目的是培養幼兒的思維習慣,在以后的活動中養成良好的用積木形象思考的習慣。

(四)幼兒操作過程中的指導

在幼兒拼搭的過程中,教師如何介入指導?在何時介入?指導的尺度是什么?是許多教師比較困惑的問題。教師的指導可根據幼兒的情況進行。

1.集體指導和個別指導

教師可根據幼兒遇到困難的情況介入,如果是大部分幼兒都出現的問題,教師可暫停課程,采用集體指導的策略和幼兒共同面對問題、分析問題、尋求答案。如果是在拼搭過程中個別幼兒出現的問題,教師可采用個別指導的方式。如果是幼兒在拼搭的過程中沒有掌握住拼搭的技能,教師可采用示范講解的方式幫助幼兒;如果是想像能力問題,教師可采用啟發提問的方式讓幼兒有更多的想像空間。

2.允許幼兒犯錯,用有效的提問啟發幼兒思考,鼓勵幼兒自我糾正

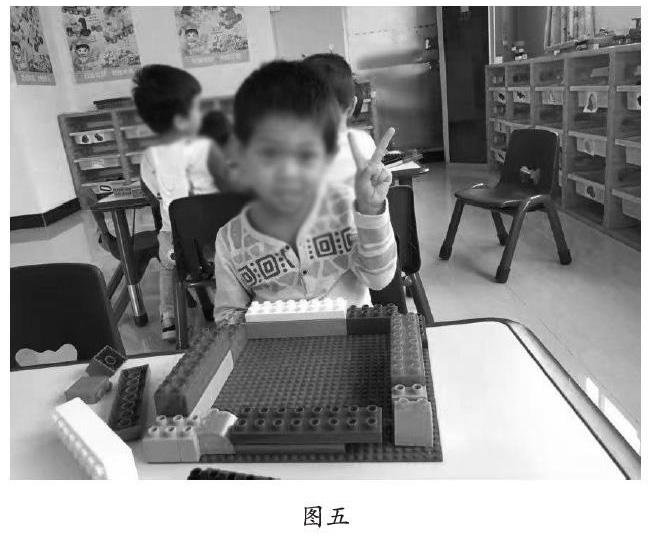

幼兒拼搭積木的學習是螺旋上升的過程,一個課時的活動并不是所有的幼兒都能達到教學目標,幼兒在操作過程中難免會出現拼搭問題,當教師發現幼兒出現問題的時候先不要急于提供幫助,先觀察幼兒能不能自己發現問題進行補救,如果幼兒能夠自圓其說,或者通過觀察同伴及時更正,教師可不再干預。如,在用圍合的方法拼搭游泳池的時候,一個幼兒在選擇積木時對長度判斷錯誤,使用了一個較短的積木,于是圍合的時候出現了一個缺口,教師在觀察了一段時間后看到幼兒并沒有用積木去填充,于是問他:“你這里有個洞洞,會不會漏水啊?”幼兒發現了,于是拿積木想要填上,但是上面已經搭好了,他不想從上面拆掉,但他也沒辦法把積木塞進去,于是他想了一下說:“小朋友游完泳了,我正在放水呢!”如圖五,教師接受了他對作品的解釋。在第二次的活動中,這名幼兒注意到了上次的問題,拼出了完整的作品。

3.目標彈性化,根據幼兒的情況靈活調整活動目標

在活動中,經常有能力強的幼兒能很快完成拼搭任務,如果老師沒有新的拼搭要求提出,他們會繼續拼搭,有的會慢慢偏離主題。如,在拼搭“小飛機”時,樂樂小朋友提前完成了作品,他看到其他小朋友還在拼搭,于是開始在飛機上裝欄桿,把尾翼拼的越來越大,在機身上用積木越加越高。這時候教師應為幼兒提供新的任務,提高目標難度,如,讓幼兒搭建不同的飛機、再搭建一個更大的飛機、或者讓幼兒為飛機搭建停機場等。個別能力弱的幼兒并不能完成拼搭任務,容易產生挫敗感。對于小班幼兒來說,能夠完成拼搭任務體驗到成功的快樂會讓幼兒建立對拼搭積木的信心。此時教師可為幼兒減低難度,如,在拼搭“小烏龜”時,其他的小朋友都完成了,可是濤濤還不會拼搭烏龜的身體,拿著積木不知道如何下手,看著其他幼兒都完成了作品開始進行游戲了,他非常著急。于是,教師協助濤濤拼搭出了烏龜的身體,讓濤濤自己拼搭四肢、頭和尾巴,濤濤也順利地完成了,和小朋友一起快樂地游戲。

隨著活動的不斷深入,幼兒逐漸熟悉了積木。在拼搭一個個作品中體驗成功的快感,建立了對積木建構的信心;在一次次試錯、判斷中學會了堅持和專注的品質;在一次次動腦思考時,讓思維變得更靈活、想像力更豐富。只要教師堅持以幼兒為本,以興趣為導向,幼兒會有無限的創作空間。

參考文獻:

[1]蔡黎曼.積木變奏曲:幼兒園積木建構游戲指導攻略[M].廣東教育出版社,2018.