中國水稻褐飛虱研究的文獻計量及熱點分析

陳玉沖 馮銳 郭輝 陳燦 溫國泉

摘要:利用文獻數據庫,客觀分析國內水稻褐飛虱[Nilaparvata lugens( Stal)]研究現狀,為農業科研工作者和決策者提供數據參考。采用文獻計量學方法,對1958-2019年國內發表的水稻褐飛虱研究文獻進行分類統計。結果表明,①褐飛虱研究從2004年以后進入大幅增長階段,每年發文量均超過100篇;②出現頻次較高的關鍵詞有水稻品種、翅型、生物型和抗藥性等;③近10年來,RNA干擾(RNAi)和分子標記輔助選擇也頻繁出現在褐飛虱研究文獻中;④在褐飛虱研究領域,廣西壯族自治區農業科學院植物保護研究所的黃鳳寬和中國水稻研究所的傅強發文量最大,各發表褐飛虱研究論文94篇;⑤《昆蟲知識》《昆蟲學報》《植物保護》《浙江農業科學》和《中國水稻科學》等期刊是發表該研究領域論文的主要期刊,每個刊物的褐飛虱論文載文量均在100篇以上。隨著農作物病蟲害綠色防控工作的推進,水稻抗蟲育種已受到科研人員的重視,特別是分子標記輔助選擇等方法已在水稻抗褐飛虱育種中大量使用;RNAi技術既是昆蟲功能基因組研究的有力工具,又是水稻抗蟲新策略的首選,已成為褐飛虱研究領域新的研究熱點。

關鍵詞:水稻;褐飛虱[Nilaparvata lugens( Stal)];研究熱點;文獻計量;高頻關鍵詞

中圖分類號:S511;S43 5.112+.3

文獻標識碼:A

文章編號:0439-8114( 2020) 20-0005-05

DOI:IO.1408 8/j .cnki.issn0439-8114.2020.20.001

褐飛虱[ Nilaparvata lugens( Stal)],屬同翅目飛虱科,能遠距離遷飛,是中國和許多亞洲國家當前水稻首要害蟲。褐飛虱作為一種刺吸式口器害蟲,以成蟲和若蟲聚集于水稻植株基部,吸取水稻汁液,蟲量大時可導致水稻植株癱瘓倒伏,使水稻嚴重減產甚至絕收。此外,褐飛虱還是傳播齒葉矮縮病和草狀叢縮病等病毒病的蟲媒。褐飛虱大暴發是水稻生產上的世界性難題,為有效控制褐飛虱為害,中國科研人員對褐飛虱進行了大量研究,并取得了豐碩的研究成果[1-10]。

文獻計量學以文獻事實為依據,能從多角度定量分析某一特定研究領域的整體布局和發展方向。蔡卓平[11]對2004-2009年褐飛虱研究的國內核心期刊載文進行統計分析,從文獻計量學角度分析了中國褐飛虱研究現狀,有利于加快中國水稻褐飛虱治理工作的開展。本研究用文獻計量學方法,對1958-2019年的62年間褐飛虱國內研究文獻進行統計分析,研究就國內文獻分析其研究現狀特征和熱點方向,以期為科研人員從各角度了解中國水稻褐飛虱研究現狀,特別是褐飛虱的未來研究方向提供數據參考。

1 材料與方法

1.1 數據來源

本研究以中國知網( CNKI)數據庫中“褐飛虱”有關的研究文獻作為數據源,搜索年份為1958-2019年(檢索時間為2020年4月)。為保證數據具有足夠的相關性,對數據進行了人工篩選,刪除了重復文獻、一稿多投、新聞報道以及與褐飛虱研究無直接關聯的不相關條目,篩選出4 726條相關文獻樣本數據。

1.2 研究方法

利用文獻管理軟件Endnote對這些文獻的年代、期刊、作者和關鍵詞進行了統計,并選取了其中的4個高頻關鍵詞進行了論文主題時間動態分析。

2 結果與分析

2.1 發文量年代分布

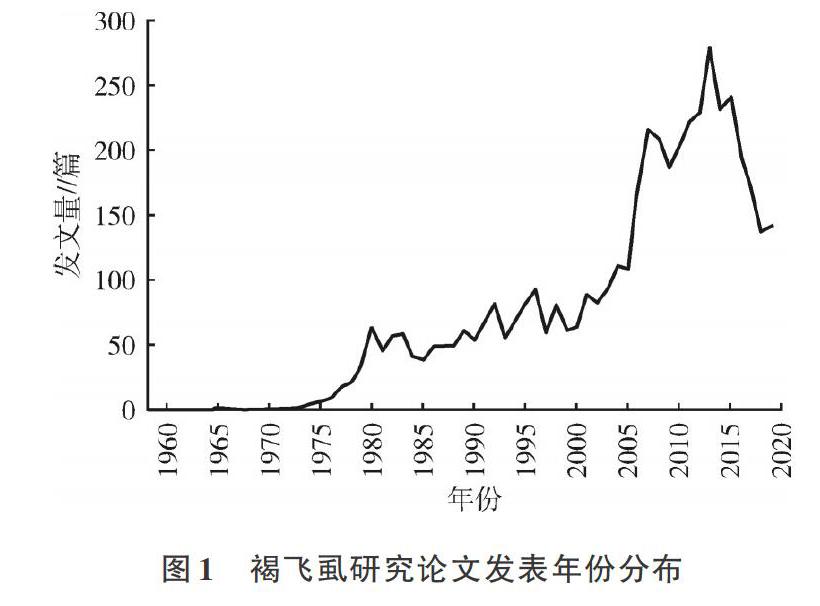

數據庫中檢索到最早的褐飛虱研究文獻發表在1958年,1958-1976年的19年間共有29篇文獻,年度發文量小于10篇;1977-2003年,發文量逐漸增長,在這27年共發文1 627篇;自2004年起,年度發文量超過100篇,發文量繼續增長,至2013年達到最高值280篇,之后研究文獻數量稍有下降,16年間共發了3 070篇(圖1)。

2.2 高頻關鍵詞分布

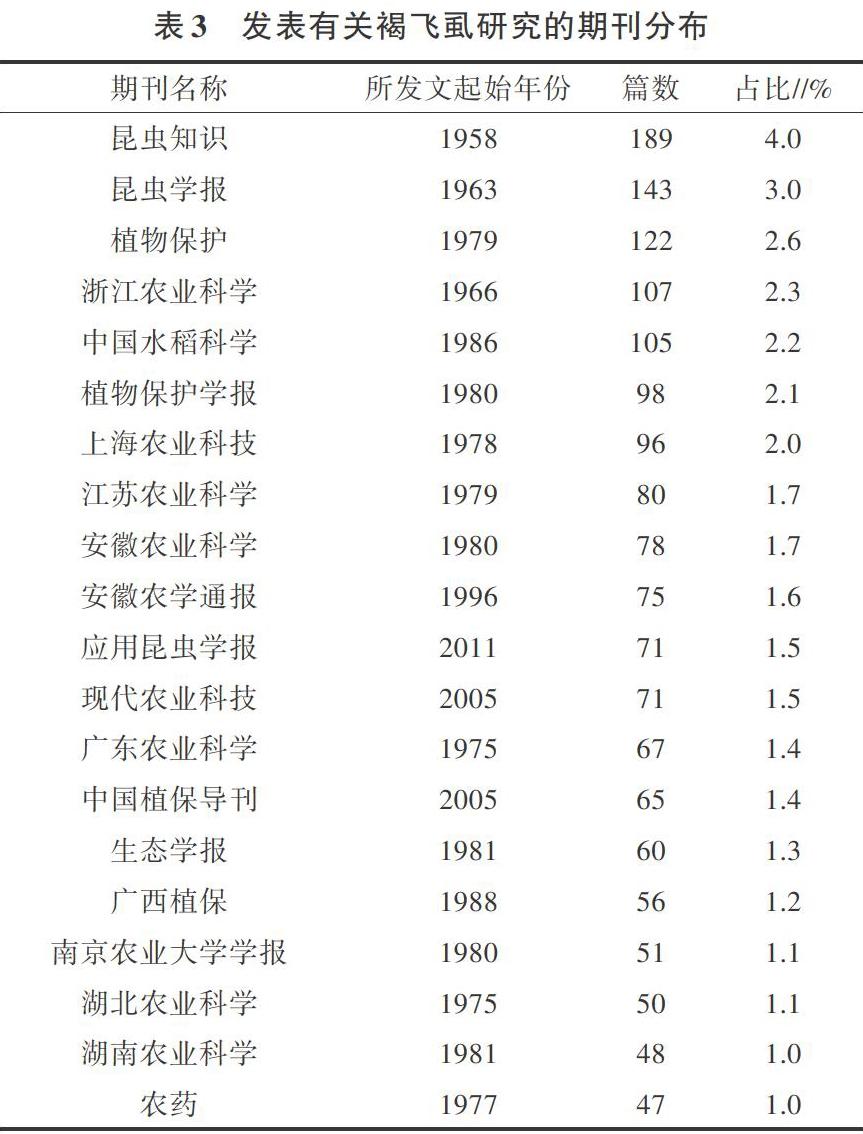

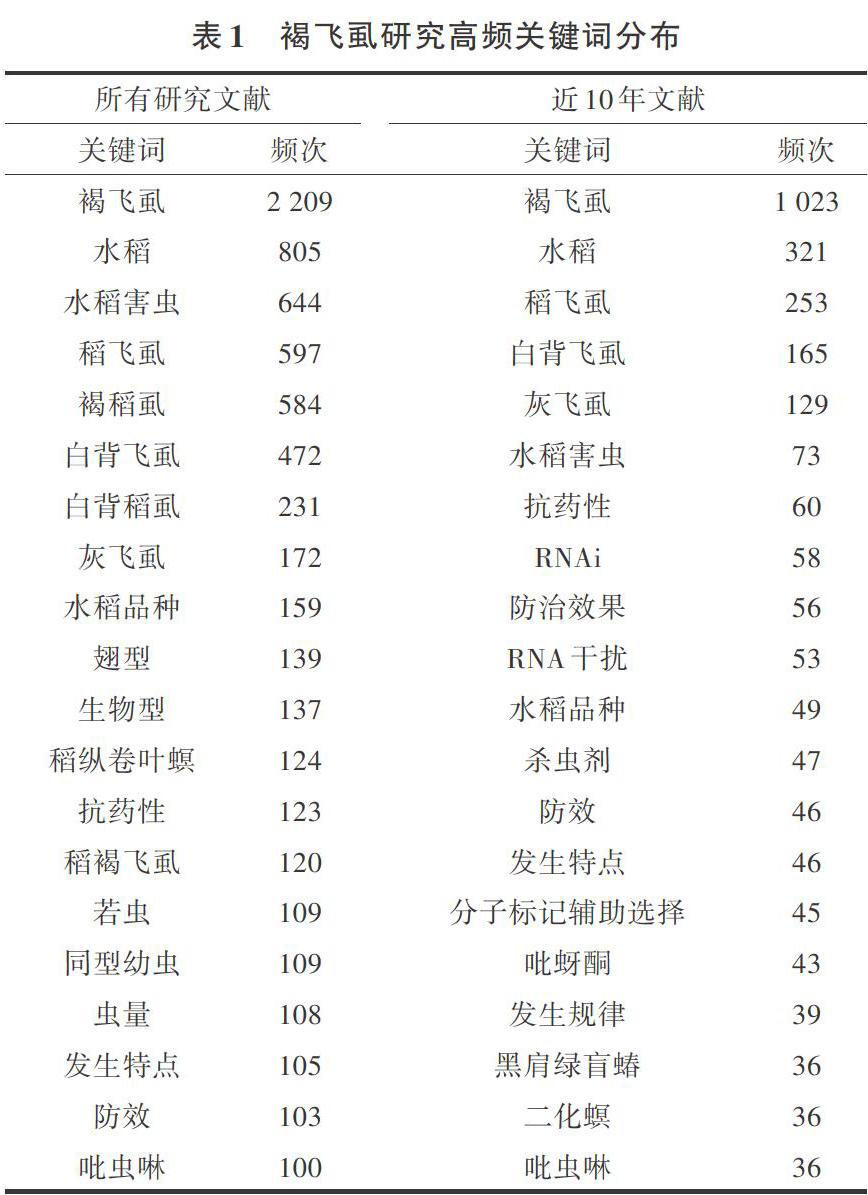

在褐飛虱研究文獻的前5個高頻關鍵詞中,除了“褐飛虱(褐稻虱)”外,表示學科范圍的“水稻”和“水稻害蟲”以及表示害蟲類群的“稻飛虱”也位列其中;出現頻次較高的關鍵詞還有“水稻品種”“翅型”“生物型”“稻縱卷葉螟”和“抗藥性”等(表1)。對近10年褐飛虱研究文獻關鍵詞進行詞頻統計分析的結果顯示,關鍵詞“RNAi、RNA干擾”和“分子標記輔助選擇”已進入排名前20的高頻關鍵詞,成為褐飛虱研究領域新的研究熱點(表1)。

2.3 論文主題時間動態分析

農作物品種抗性是農業害蟲綜合治理的重要組成部分。抗蟲品種的選育可以減輕農藥過量使用帶來的環境問題,增強糧食生產的穩定性,對糧食安全有重要的現實意義。“水稻品種”一詞自1974年起就在褐飛虱研究論文的摘要、題目和關鍵詞中經常出現,在摘要中出現的頻次更是隨著時間推移逐漸增加;在2009-2016年這8年間,每年出現篇數都在20篇以上,2014年達到了34篇(圖2)。

褐飛虱作為一種遷飛性害蟲,有明顯的成蟲翅二型現象,也就是褐飛虱若蟲選擇性發育成短翅型和長翅型成蟲。短翅型成蟲產卵量大,易造成局部稻區嚴重危害;長翅型成蟲可遠距離遷飛。褐飛虱翅型分化研究對昆蟲翅可塑性發育有理論意義,對褐飛虱的預測預報和防治時期更具有重要的實踐意義,所以一直是褐飛虱研究的重要內容。從1958年到2019年的62年里,有53年刊登了褐飛虱研究論文,其中有48年均在題目、關鍵詞或摘要中提到“翅型”(圖3)。

如前所述,抗蟲水稻品種的使用是褐飛虱防治中一項經濟環保的策略,但隨著抗蟲水稻品種的推廣應用,褐飛虱和水稻之間協同進化,褐飛虱也能進化出相應的生物型(新致害種群)來克服水稻品種對褐飛虱的抗性。自1979年起,每年均有褐飛虱生物型研究論文發表,在論文摘要部分提到“生物型”的篇數比在其他部分略高(圖4),

由于殺蟲劑的大量使用,褐飛虱對多種殺蟲劑已產生不同程度的抗性,抗藥性研究可為指導褐飛虱田間合理用藥提供理論依據。自2006年后,褐飛虱抗藥性研究論文數量明顯增加,最近2年該研究方向的發文量有小幅下降(圖5)。

國內文獻2003年起開始在摘要中出現RNAi技術應用在褐飛虱研究中,2012年后“RNAi”或“RNA干擾”在褐飛虱研究論文中出現的頻次明顯增加,尤其在論文的摘要和關鍵詞部分(圖6),RNA干擾在近十年已成為褐飛虱研究的熱門技術。自2000年后,每年均有“分子標記”一詞出現在褐飛虱研究論文中的題目、關鍵詞或摘要部分(圖7)。經過20年的發展,分子標記輔助選擇已在中國褐飛虱研究中成為常用技術。

2.4 論文作者分析

在褐飛虱研究領域,發文量排名第一的作者是廣西壯族自治區農業科學院植物保護研究所的黃鳳寬和中國水稻研究所的傅強,各發表褐飛虱研究論文94篇;褐飛虱研究發文量排名前十的核心作者還有俞曉平、程遐年、呂仲賢、程家安、陳建明、鄭許松、韋素美、黃所生等專家,其中,韋素美和黃所生同屬黃鳳寬研究團隊,表現出很強的團隊合作特點(表2)。廣西壯族自治區農業科學院植物保護研究所與中國水稻研究所、南京農業大學、浙江省農業科學院植物保護與微生物研究所、浙江大學等科研院所和高等院校在多年的褐飛虱研究中形成了穩定、聚集的研究群體,是褐飛虱研究的核心和中堅力量。

2.5 論文期刊分布

在刊登褐飛虱研究論文的期刊中,載文量排名第一的期刊是《昆蟲知識》,自1958年起到2019年共刊載褐飛虱研究論文189篇,占總文獻量的4%(此數據未包括期刊更名后的《應用昆蟲學報》,如將《應用昆蟲學報》數據并人,則刊載206篇,占總文獻量的5.5%);褐飛虱論文載文量100篇以上的期刊還有《昆蟲學報》《植物保護》《浙江農業科學》和《中國水稻科學》(表3)。

3 討論

隨著社會經濟的發展,過量使用農藥和化肥帶來的農業污染成為社會普遍關注的熱點問題。中國明確要求減少農藥和化肥的施用量,實施農藥和化肥零增長行動,實現農業可持續發展。在減少農藥施用問題上,除了做好病蟲測報預警和抗藥性監測,發展專業化統防統治,使用先進的植保機械,應用高效低毒低殘留農藥以及推廣綠色防控技術外,選用抗病蟲農作物品種是病蟲害減藥增效、綠色防控技術的基礎,只有這樣才能從根本上改變長期以來形成的對化學防治的依賴。

抗蟲水稻品種的種植可使褐飛虱成蟲生殖力和若蟲存活率下降,種群內稟增長力下降,褐飛虱種群控制作用明顯[12],因此,利用水稻抗蟲品種是褐飛虱防治的經濟有效措施[6]。對國內外稻種資源進行褐飛虱抗性鑒定,已篩選出一批抗褐飛虱不同生物型的水稻材料[6.13.14],如水稻品種RP1976-18-6-4-2可抗褐飛虱生物型Ⅱ、孟加拉型及稻癭蚊中國Ⅱ型和中國Ⅳ型,遺傳分析結果表明其褐飛虱抗性受1對顯性基因和l對隱性基因控制[15]。抗蟲品種受褐飛虱危害后,稻株游離脯氨酸含量減少,而感蟲品種的游離脯氨酸含量都明顯增加,且與稻株受害程度呈正相關[16]。

利用分子標記輔助選擇進行水稻抗蟲育種,可更快速高效地將水稻抗褐飛虱基因導人目標品種,加快水稻抗蟲品種選育的進程。王布哪等[17]將藥用野生稻品系B5的抗褐飛虱基因進行分子標記定位。閻勇等[18]將抗褐飛虱基因Bph14和Bph15利用分子標記輔助選擇,獲得恢復系桂339的抗褐飛虱近等基因系;李孝瓊等[19]選出帶Bph14和Bph15基因的優良恢復系桂恢1561;朱永生等[20]聚合Bph14和Bph15以及抗白背飛虱位點qsl-4,創制兼抗白背飛虱和褐飛虱的水稻恢復系福恢676。降好宇等[21]發現水稻廣譜抗稻瘟病種質“75-1-127”攜帶了褐飛虱抗性基因Bph14和Bph15。張安寧等[22]將抗褐飛虱基因Bph6、Bph9、Bph14和Bph15單獨和聚合導人到節水抗旱稻恢復系旱恢3號。結果表明,這4個基因的加性效應明顯。

RNAi技術既可向褐飛虱體內顯微注射雙鏈RNA(dsRNA),用于昆蟲基因功能鑒定和功能基因表達調控[23-28],是昆蟲功能基因組研究的有力工具,又可在水稻中表達dsRNA來達到抗褐飛虱的目的,是水稻抗蟲新策略的首選[29]。李凱龍等[30]利用注射法RNAi技術分析蛻皮激素合成相關Halloween基因表達下調對褐飛虱生長發育和繁殖的影響。結果表明,NICyp314al表達量的下調導致褐飛虱生長發育和繁殖受阻。張鳳珍[29]將RNA干擾載體通過農桿菌介導的方法導人到水稻中。試驗結果表明,轉基因水稻已成功表達dsRNA,雖然對褐飛虱抗性不明顯,但也是利用RNAi技術控制褐飛虱的一次有意義的嘗試。

參考文獻:

[1]張志濤,陳倫裕.三種飛虱、葉蟬鳴聲的采集和分析[J].科學通報,1987( 20): 1583-1586.

[2]俞曉平.白背飛虱及褐飛虱生物型的飼養[J]植物保護,1990(4):43-44.

[3]翟保平.也談褐飛虱的再遷飛問題[J].病蟲測報,1992(3):36- 40

[4]程遐年,張孝羲,程極益,褐飛虱在中國東部秋季回遷的雷達觀察[J].南京農業大學學報,1994,17(3):24-32

[5]傅強,張志濤,胡萃,等高溫處理后褐飛虱體內共生酵母菌和氨基酸需求的變化[J]昆蟲學報,2001,44(4):534-540.

[6]黃鳳寬,韋素美,黃所生,等褐飛虱生物型的變異動態監測及廣譜抗性品種(材料)的篩選[J].植物保護學報,2005,32(1):111-112.

[7]黃所生,黃鳳寬,韋素美,等環境因子對褐飛虱兩種生物型種群參數影響的比較[J].生態學報,2007,27( 10):4359-4365.

[8]梁廣文,鐘平生,曾玲.有機稻田內不同生態措施對褐稻虱種群的控制作用[J].昆蟲知識,2005(5):510-514.

[9]婁永根,程家安.稻飛虱災變機理及可持續治理的基礎研究[J]應用昆蟲學報,2011,48(2):231-238

[1O] BAO Y Y,ZHANG C X.Recent advances in molecular biology re—search ofa rice pest. the brown planthopper[J]. Journal of integra—tive agriculture, 2019, 18(4): 716-728.

[11]蔡卓平.褐飛虱研究的核心期刊載文分析[J]農業圖書情報學刊,2010,22( 12):114-117.

[12]程家安,孫祥良.水稻品種對褐飛虱種群增長的影響[J]植物保護學報,1992,19(2):145-151.

[13]呂仲賢,俞曉平,陶林勇,等.水稻新品種(系)對褐飛虱抗性的評價[J].中國農業科學,2002,35(2):225-229

[14]韋素美,黃鳳寬,羅善昱,等.國際水稻遺傳評價試驗網材料對稻褐飛虱和稻癭蚊的抗性鑒定[J].植物保護,2004,30(3): 24-26

[15]黃鳳寬,韋素美,梁廣文,等.水稻品種RP1976-18-6-4-2對褐飛虱和稻癭蚊的抗性評價及其遺傳分析[J].中國水稻科學,2006(1):113-115.

[16]陳建明,俞曉平,程家安,等.不同水稻品種受褐飛虱危害后體內生理指標的變化[J]植物保護學報,2003,30(3):225-231

[17]王布哪,黃臻,舒理慧,等.兩個來源于野生稻的抗褐飛虱新基因的分子標記定位[J]科學通報,2001(1):46-49.

[18]閻勇,粟學俊,梁曼玲,等抗褐飛虱基因Bph14和Bph15雜交稻的分子標記輔助選育與抗性評價[J].分子植物育種,2015, 13(7): 1450-1456.

[19]李孝瓊,陳穎,韋宇,等.分子標記輔助選育抗褐飛虱和抗稻瘟病的水稻恢復系[J]西南農業學報,2019,32(5):952-958.

[20]朱永生,白建林,謝鴻光,等,聚合白背飛虱和褐飛虱抗性基因創制雜交水稻恢復系[J].中國水稻科學,2019,33(5):421-428.

[21]降好宇,曾蓋,郝明,等.廣譜抗稻瘟病種質75-1-127的褐飛虱抗性基因鑒定及分子標記輔助選擇育種[J].中國水稻科學,2019,33(3):227-234.

[22]張安寧,劉毅,王飛名,等.節水抗旱稻恢復系的抗褐飛虱分子標記輔助選育及抗性評價[J].作物學報,2019,45(11):1764-1769.

[23]張露,朱世城,鄭好,等褐飛虱海藻糖酶基因在表皮幾丁質代謝中的調控作用[J].中國農業科學,2017,50(6):1047-1056.

[24]曾佳妹,見煜坤,葉文豐,等.細胞黏附蛋白NIPERI影響褐飛虱的存活與繁殖[J].植物保護學報,2018,45(5):987-997.

[25]丁艷娟,劉永康,羅雨嘉,等.褐飛虱GSK-3調控糖原與海藻糖代謝的潛在功能[J-中國農業科學,2019,52(7):1237-1246.

[26]賀靜瀾,張明,劉瑞瑩,等.近零磁場下干擾磁響應關鍵基因對褐飛虱壽命的影響[J]中國農業科學,2019,52(1):45-55.

[27]唐斌,沈祺達,曾伯平,等.褐飛虱一個新的海藻糖合成酶基因的特性、發育表達及RNAi效果分析[J].中國農業科學,2019,52(3):466-477.

[28] 11 D T,CHEN X. WANC X Q, et al. FAR gene enables the brownplanthopper to walk and jump on water in paddy field[J]. ScienceChina( Life Sciences). 2019. 62( 11): 1521-1531.

[29]張鳳珍.利用RNAi技術控制褐飛虱的研究[D].杭州:浙江大學,2013.

[30]李凱龍,傅強,王渭霞,等.褐飛虱蛻皮激素合成相關 Halloween基因的克隆及功能分析[J]昆蟲學報,2017,60(10):1129-1140.

作者簡介:陳玉沖(1981-),女,廣西富川人,助理研究員,碩士,主要從事農業知識產權與知識圖譜研究,(電話)18169646119(電子信箱)8659468l@qq.com;通信作者,溫國泉,編審,主要從事農業科技信息及東盟農業研究,(電子信箱)gxnky@qq.com。