鄲城縣種糧農戶投入行為研究

摘要:在國家提出保障糧食安全的背景下,分別從土地投入、勞動力投入、生產資料投入和技術投入4個方面研究河南省鄲城縣種糧農戶的投入行為。結果表明,鄲城縣種糧農戶投入行為存在土地投入受限、勞動力數量減少、生產資料投入過量和技術水平較低等問題,提出發展適度規模經營、培育新型經營主體、加大對農民的技術培訓和推行測土配方施肥等建議。

關鍵詞:種糧農戶;投入行為;鄲城縣

中圖分類號:F326.1

文獻標識碼:A

文章編號:0439-8114( 2020) 20-0164-06

D01:10.1408 8/j .cnki.issn0439-8114.2020.20.037

2019年中央一號文件提出要“夯實農業基礎,保障重要農產品有效供給”,目標之一是穩定糧食產量、促進農民增收。在此背景下,研究種糧農戶的投入行為具有重要意義。許多專家、學者分別從不同角度對種糧農戶的投入行為進行研究。王海霞[1]主要從農戶特征、農戶收入、農戶耕地稟賦以及農業技術信息來源4個方面對影響江蘇省種糧農戶農業技術需求的因素進行計量分析;黎孔清等陋[2]分析了生態脆弱區農戶化肥減量投人行為;張淑萍[3]對河南省種糧農戶的抽樣調查中發現,糧價的高低是影響種糧農戶意愿的最強機制,為此市場和政府應規范糧食的市場價格,采取最低保護價;何如海等[4]對安徽省大別山區以及所轄9縣農村土地投入和農民收入的時空差異進行評價分析,總結出土地利用應更加重視集約度的問題,協調好農村土地投入與農民收入之間的關系;張改清[5]通過對農村數據的計量分析指出,農戶投資行為呈規模小、資金少、回報少的特點;汪華[6]指出農戶土地投入主要包含三大要素,即土地、資金和勞動力;徐玉婷等[7]對不同類型農戶的土地投入及影響因素進行實證分析;孔祥智[8]以不同類型農戶對各個要素的投入進行分析,再以農戶投入作為整體,討論其對糧食生產的影響;鄭旭媛等[9,10]提出隨著城鎮化和勞動力工資上漲,中國各地區糧食播種面積和種植結構變化呈顯著的區域異質性,同時還提出勞動力工資上漲不僅促使農戶直接選擇以機械投入替代勞動,而且會努力調整耕地和勞動力配置結構,以此來緩解勞動力工資上漲帶來的壓力;張桃林[11]提出農業機械化是實現農業現代化的重要前提和主要標志;劉明輝等[12]提出農業機械化是實現農業規模化經營的基礎保障,要健全農業社會化服務體系,提供規模化服務,促進多種經營主體提高農業生產效率,使小農戶更好地融入現代農業;朱守銀等[13]提出農戶的資金用途有2種劃分方法,其中一種劃分為農業生產用途和非農業生產用途;童馨樂等[14]提出另一種劃分為生產性投資用途和生活性消費用途。

綜上所述,專家、學者們更多地是以省或農戶投入的某一方面如土地等為視角進行研究。本研究以河南省鄲城縣種糧農戶為視角,從統計數據宏觀分析現狀,從調研數據微觀分析種糧農戶的投入行為,得出鄲城縣種糧農戶投入行為存在的問題,提出相關建議。

1 鄲城縣種糧農戶投入基本情況

鄲城縣作為河南省農業大縣之一,一直以小麥高產為目標,2016年夏糧實現“十三連增”,享有“豫東糧倉”的美稱。雖然鄲城縣在積極推進農業發展、提高糧食生產能力等方面取得明顯成效,但在實地調研中發現,土地規模較小且質量下降、生產成本上漲、融資困難、機械化程度較低等因素依然制約著鄲城縣種糧農戶的投入行為,造成種糧收入低、農戶生產積極性下降等。從長遠意義上講,種糧農戶的投入行為會對國家糧食安全造成一定影響。本研究主要從土地投入、勞動力投入、生產資料投入以及技術投入4個方面對鄲城縣種糧農戶的投入行為進行分析。

1.1 土地投入

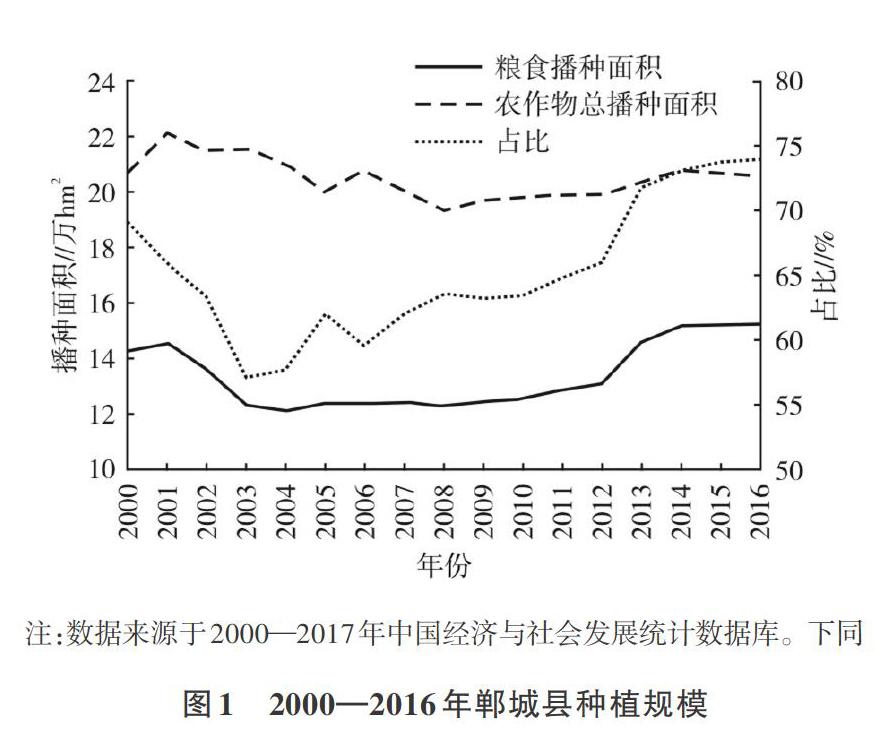

1.1.1種植規模糧食播種面積是保證糧食產量的基礎。由2000-2016年鄲城縣種植規模(圖1)可知,鄲城縣農作物總播種面積比較平穩,從2000年的20.63萬hm2到2016年的20.56萬hm2,未出現較大的波動;糧食播種面積整體呈先減少后增加的趨勢,從2000年的14.28萬hm2減少到2012年的13.08萬hm2,之后又增加到2016年的15.19萬hm2;糧食播種面積占農作物總播種面積的比重變化十分明顯,從2000年的69.23%下降到2003年的57.08%,之后又上升到2016年的73.91%。總體上,糧食播種面積占農作物總播種面積的比重呈增加趨勢,一方面是由于糧食播種面積基本保持穩定,另一方面是由于農作物總播種面積整體呈減少趨勢。

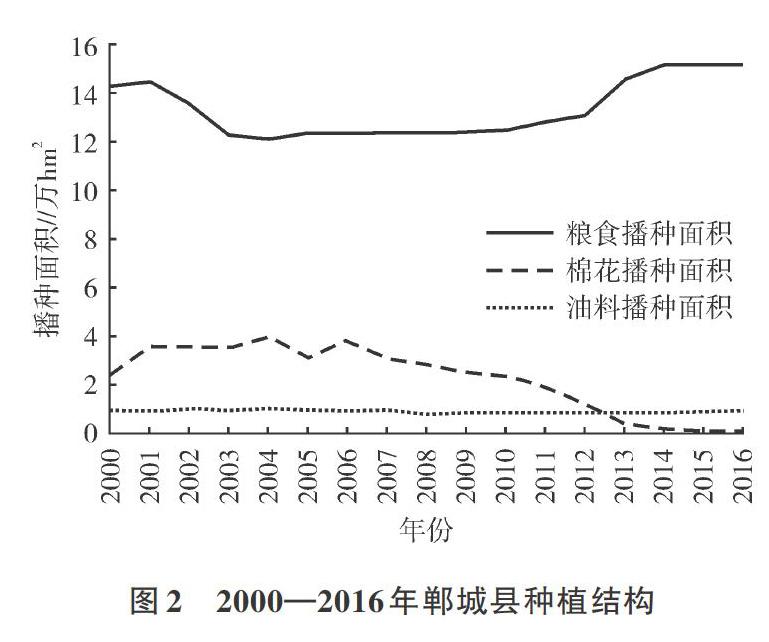

1.1.2 種植結構 種植結構主要指一個國家或地區在農作物種類種植比例上的變化,一般以糧食作物為主,以其他經濟類作物為輔,由2000-2016年鄲城縣種植結構(圖2)可知,鄲城縣種植結構包括糧食、棉花、油料等,其中,棉花播種面積基本呈減少趨勢,從2000年的2.40萬hm2減少到2016年的0.06萬hm2;油料播種面積有所增加,從2000年的0.88萬hm2增加到2016年的0.90萬hm2;糧食播種面積整體呈先減少后增加的趨勢。總體上,由于經濟作物收益高于糧食作物,農戶普遍愿意種植高收益的經濟作物,但考慮到種植經濟作物的風險較大,也有部分農戶依然愿意種植糧食作物。正是由于農戶抗風險能力以及認知能力提高,導致鄲城縣種植結構不斷變化。

1.2 勞動力投入

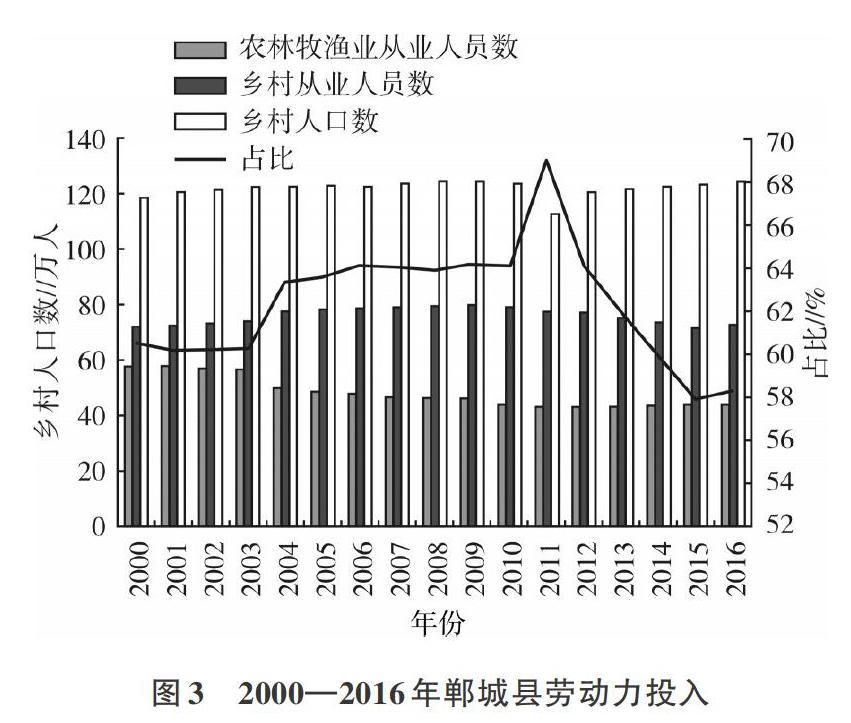

從傳統意義上講,勞動力投入是保障糧食產量的關鍵因素。由2000-2016年鄲城縣勞動力投入(圖3)可知,鄉村人口數從2000年的118.18萬人增加到2009年的124.00萬人,之后又減少到2011年的112.00萬人,2016年則又增加到123.90萬人;由于人們依然堅持“投入越多勞動力,則產量越高”的傳統觀念,鄉村從業人員數從2000年的71.50萬人增加到2009年的79.54萬人,但隨著機械化程度提高,先進的機械代替勞動力,2015年鄉村從業人員數減少到71.14萬人,2016年僅為72.20萬人;農林牧漁業鄉村從業人員,從2000年的57.30萬人減少到2012年的42.70萬人,2016年略微增加到43.80萬人;鄉村從業人員數占鄉村人口數的比重整體呈先上升后下降的趨勢,從2000年的60.50%上升到2009年的64.15%,之后又下降到2016年的58.27%。總體上,與非農業收入相比,農業生產投入時間長、收入低,農戶種植積極性下降,導致勞動力數量減少,越來越多的農戶不愿意從事農業生產,這些都會對糧食安全造成影響。

1.3 生產資料投入

由2000-2016年鄲城縣農業生產資料投入(表1)可知,鄲城縣農業生產資料投入主要包括化肥、農藥、農用地膜3種。化肥使用量大幅度增加,從2000年的57 459 t增加到2016年的74 650 t,說明糧食產量的增加主要依靠化肥使用量的增加,而事實上,過量使用化肥對生態環境造成的危害已遠遠超出對糧食安全作出的貢獻。農藥使用量呈先增加后減少的趨勢,從2000年的2 281 t增加到2002年的2 600 t,之后又減少到2016年的2 140 t,主要是由于種糧農戶認為投入越多則收入越多,并未考慮到農藥使用量與糧食產量之間存在度的關系,但隨著時代發展,種糧農戶受教育水平以及環保意識提高,逐漸意識到投入與產出的邊際關系以及適量使用農藥的重要性,農藥使用量有所下降。農用地膜使用量有所增加,從2000年的1 081 t增加到2016年的l 528 t,農用地膜的廣泛使用是順應現代農業發展反季節蔬菜、花卉和林業的需求,有利于保持土壤水分,防止病蟲害侵襲,促進農作物既快又好地生長,但不可降解的農用地膜會使土壤板結,造成環境污染嚴重。

1.4 技術投入

技術是農業生產的重要要素。農戶在現行制度下的技術投入行為,會對農業生產的現在和未來都產生重大影響。機械化程度可以反映一個地區農業技術的發展程度。由2000-2016年鄲城縣機械總動力(圖4)可知,鄲城縣機械總動力整體呈大幅度增加趨勢,從2000年的71萬kW增加到2016年的166萬kW,說明鄲城縣機械化程度逐漸提高,為提高種糧農戶的積極性提供技術支持。

2 鄲城縣種糧農戶投入行為

2.1 種糧農戶土地投入

由2018年鄲城縣種糧農戶土地投入情況(表2)可知,樣本農戶中,耕地面積在0.67 hm2以上的農戶最多,占42.21%;其次是耕地面積在0.33-0.67hm2的農戶,占37.33%;耕地面積在0.20-0.33 hm2的農戶占14.94%;耕地面積在0.20 hm2以下的農戶僅占5.52%。調研發現,年齡在50歲左右的農戶更愿意進行規模化種植。調研還發現,在推行撂荒補貼政策之后,一些農戶會果斷選擇撂荒,這是由于耕地面積較少,不能形成規模,管理相對麻煩,導致種糧成本較高,收益相對較少,因此,種糧農戶一般從自身利益出發,以收益最大化為目標,更愿意選擇撂荒,領取撂荒補貼。

2.2種糧農戶勞動力投入

由2018年鄲城縣種糧農戶勞動力投人情況(表3)可知,樣本農戶中,勞動力數量以2人為主,占33.11%;勞動力數量在3人或4人的占比相差較小,分別是26.30%和24.03%;勞動力數量在1人或5人以上的占比較小,分別是8.12%和8.44%,說明以2-3人為主的勞動力投入已形成局勢。隨著適度規模經濟的提出以及種植結構的改善,單純依靠勞動力的農業發展模式已不再適宜。

2.3 種糧農戶生產資料投入

調研發現,鄲城縣所有種糧農戶均種植小麥,為保證數據的完整性,生產資料投入以冬小麥為例。由于種植冬小麥不需要使用農用地膜,因此,生產資料投入分析主要以化肥、農藥投入進行分析。由2018年鄲城縣種糧農戶每公頃生產資料投入情況(表4)可知,化肥投入方面,使用量最高的是王屯,每公頃使用量963.15 kg,投入資金2 889.45元;其次是豆莊,每公頃使用量877.65 kg,投入資金2 545.20元。化肥投入資金差別較大不僅與化肥使用量有關,也與化肥單價密切相關。農藥投入方面,使用量最高的是胡莊,每公頃使用量22.95 kg,投入資金919.95元;其次是豆莊,每公頃使用量22.50 kg,投入資金902.70元,從整體上看農藥投入資金差別不大。

2.4 種糧農戶技術投入

目前,技術投入在種糧過程中越來越受到重視,新技術的使用能大大減少勞動力數量,提高生產效率。本研究中技術投入主要指農戶在種糧過程中是否在品種選用、病蟲害防治、栽培、農藥和化肥使用等方面采用新技術。由2018年鄲城縣種糧農戶技術投入情況(表5)可知,樣本農戶中,使用新技術的較少,僅占37.66%;未使用新技術的占62.34%。一方面,由于新技術普及率較低,農戶對新技術不了解;另一方面,大多數農戶由于受教育程度較低,種糧年限較長,更多地根據自身的種糧經驗來種植,對新事物的接受能力較弱,因此,種糧農戶采用新技術的比例較低。

3 鄲城縣種糧農戶投入行為存在的問題

3.1 土地投入受限

由于實行按人口分戶承包土地,地塊劃分十分零碎。一方面,土地細碎化造成土地投入受限。鄲城縣雖然有部分村組對土地進行略微調整,但大部分地區仍維持承包初期的狀況,整體上該地區土地細碎化情況十分嚴重,既不便于經營管理和集約經營,也不便于進行各項基礎設施建設和實現農業現代化,無法形成一定的規模效益,從而制約經濟發展。另一方面,當地化肥、農藥的過量使用,導致土地質量下降,進一步制約農業生產效率,人地矛盾逐漸凸顯。

3.2 勞動力數量減少

調研發現,長期從事農業生產的農戶年齡以40歲以上為主,受教育程度普遍較低,大部分僅有初中學歷,他們是從事糧食種植的中堅力量。而年齡在30歲以下的年輕人,受教育程度相對較高,接受新事物的能力較強,普遍認為非農收入遠高于農業收入,他們很少從事農業生產,大多外出打工或在農村從事非農產業的生產經營活動,導致農村勞動力數量減少,外出務工數量逐漸增加。總體上,鄲城縣勞動力數量逐年減少,這與農戶普遍認為種糧不掙錢的想法有關。

3.3 生產資料投入過量

中國糧食增長主要依靠資源的大量消耗和農藥化肥的高強度使用,農業生產的科技含量仍然偏低。近年來,中國化肥產業發展十分迅速,因農產品產量及價格快速上升,化肥需求量急劇增加。與大多數種糧農戶一樣,在生產資料投入方面,鄲城縣種糧農戶仍然存在“投入越多則產出越多”的思想,因此,化肥、農藥、農用地膜等生產資料的投入基本沒有減少,化肥使用過多,造成土壤板結;農藥使用過多,糧食安全難以保障;農用地膜使用過多,造成白色污染等一系列問題。同時,生產資料投入過多,造成種糧成本增加,收益較低,導致種糧農戶積極性大幅度下跌。

3.4 技術水平較低

農業科技是確保國家糧食安全的基礎支撐,是突破資源環境約束的必然選擇,是加快現代農業發展的決定力量。糧食生產正面臨著耕地數量和質量下降、灌溉水源短缺、生態環境惡化、投入成本增加等諸多問題。隨著工業化、城鎮化的快速發展,人們對糧食質量的需求不斷提高,加快農業現代化發展迫切需要科學技術的支撐。種糧農戶技術落后一方面是由于農戶耕地規模較小,規避風險意識較強,不愿意投入更多的成本;另一方面是由于農戶受教育水平較低,主動學習的動力和獲取農業技術的潛力不足,不愿意接受新技術。

4 改善鄲城縣種糧農戶投入行為的對策建議

4.1 發展適度規模經營

對中國大部分種糧農戶來說,由于經營規模較小、單位土地技術采納成本較高,導致種糧收益較低。土地流轉是土地規模化發展的基礎。一方面,要進一步完善土地流轉服務體系,保障流轉農戶的基本權益,促進土地流轉。另一方面,創新規模經營模式,支持和引導農戶采取委托、轉包、出租、互換、轉讓及人股等方式流轉土地。通過土地流轉,擴大生產規模,大大降低單位土地技術采納成本,實現規模經濟,在保證產量的基礎上降低生產成本,從而提高農業生產技術效率和種糧農戶的積極性。

4.2培育新型經營主體

通過政策鼓勵、組織引導等措施.大力培育新型經營主體。新型經營主體主要包括專業大戶、家庭農場、農民合作社、農業企業等。通過信貸等優惠政策,引導返鄉農民工、高校畢業生、農村經紀人、農村能人等創辦家庭農場,加快制定扶持專業大戶、家庭農場的相關政策,對符合認定標準的專業大戶、家庭農場以及各類農業項目,按照一定的標準給予補貼;對帶動能力較強的專業大戶、家庭農場,給予不同程度的獎勵。

4.3 加大對農民的技術培訓

在小規模經營時,農戶的種糧經驗基本可以滿足農業生產的需求,但是當經營規模逐漸擴大時,傳統的種糧經驗已經無法滿足當前農業生產的需求,加大對農民的技術培訓顯得尤為重要。應開展有針對性的農業生產技能和經營管理技能培訓,提高專業大戶、家庭農場的生產經營能力。嘗試推行一些鼓勵政策,如對經營規模超過一定數量、通過專業知識和技術考核的農戶,給予相關補助。通過這種方法,提高農戶對新技術的接受能力,有助于全面推廣機械化。

4.4 推行測土配方施肥

測土配方施肥是以土壤測試和肥料田間試驗為依據,結合農作物需肥規律、土壤供肥特性和肥料效應,提出氮、磷、鉀及中微量元素等肥料的配套施用量、施用時期和施用方法的技術。推行測土配方施肥,能減少化肥使用量,實現農作物營養供應平衡,有效提高肥料利用率及農作物產量。在準確掌握農作物需肥規律、土壤供肥特性和肥料效應的基礎上,合理設計養分配比,從而實現提高產投比、增加施肥效益的目標。推行測土配方施肥,堅持將用地和養地相結合、有機肥和無機肥相結合,在逐年提高糧食單產的基礎上,不斷改善土壤的理化性狀,達到培肥 改土、提高土壤綜合生產能力的可持續發展目的。

參考文獻:

[1]王海霞江蘇省種糧農戶農業技術需求的影響因素研究[D].南京:南京農業大學,2009.

[2]黎孔清,馬豆豆.生態脆弱區農戶化肥減量投入行為及決策機制研究——以山西省4縣421戶農戶為例[J].南京農業大學學報(社會科學版),2018,18(5):138-145,159-160

[3]張淑萍糧食價格機制對農戶種糧激勵作用的分析——基于河南省的調查[J].調研世界,2012( 10):32-37.

[4]何如海,王其帥.農村土地投入與農民收入耦合協調度評價——以安徽省大別山區為[J].云南農業大學學報(社會科學版),2019(2):93-98.

[5]張改清.農戶投入與農戶收入增長的關系研究[M].北京:中國農業出版社,2010

[6]汪華,農戶收入結構與農地投入關系研究[D].武漢:華中師范大學,2015。

[7]徐玉婷,楊鋼橋不同類型農戶農地投入的影響因素[J].中國人口·資源與環境,2011,21(3):106-112.

[8] 孔祥智.現階段我國農戶投入的產業選擇[J].中國農村觀察,1998(2):13-19.

[9]鄭旭媛,徐志剛,雙重約束下的農戶生產投入結構調整行為研究[J]農業技術經濟,2017(11):26-37.

[10]鄭旭媛,徐志剛,應瑞瑤.城市化與結構調整背景下的中國糧食生產變遷與區域異質性[J].中國軟科學,2014(11):71-86.

[11]張桃林以農業機械化支撐和引領農業現代化[J].農村工作通訊.2013(5):8-10.

[12]劉明輝,盧飛,劉燦.土地流轉行為、農業機械化服務與農戶農業增收——基于CFPS2016數據的經驗分析[J].南京社會科學,2019(2):26-33.

[13]朱守銀,張照新,張海陽,等中國農村金融市場供給和需求——以傳統農區為例[J]管理世界,2003(3):88-95.

[14]童馨樂,李揚,楊向陽.基于交易成本視角的農戶借貸渠道偏好研究——以全國六省農戶調查數據為例[J].南京農業大學學報(社會科學版),2015,15(6):78-87.138-139.

作者簡介:沈玉潔(1994-),女,河南周口人,在讀碩士研究生,研究方向為農業組織,(電話)18736072034(電子信箱)18736072034@163.com。