陜南農村留守兒童智力及運動發育的影響因素

王寶珠,楊 雪,岳 愛,王博雅

(1.西北婦女兒童醫院,陜西 西安 710061;2.陜西師范大學,陜西 西安 710119)

農村留守兒童是我國在特定發展階段所存在的特殊群體,是值得關注的弱勢群體,學齡前農村留守兒童的健康問題一直備受社會和學術界的重視。留守兒童是指父母雙方或一方外出打工或者工作半年以上,不能與父母雙方共同生活在一起,由父或母一方、祖輩、親戚朋友、同輩監護的未成年人,主要分布在廣大農村及城鄉結合部地區[1]。本研究旨在探索陜南貧困地區留守幼兒智力及運動發育狀況的同時,研究影響其智力及運動發育的因素,特別是探討早期營養補充及合理養育教導對其智力及運動發育的影響,從而為采取合理的養育指導,促進農村留守兒童健康發育提供一定的理論基礎。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

于2015年4月至10月,采用分層隨機抽樣的方法選取樣本,在陜南秦巴山區的24個國家級貧困縣隨機選取11個樣本縣,每個樣本縣除城關鎮外的所有鄉鎮作為樣本鄉鎮,每個鄉鎮隨機抽取1~2個樣本村。為保證抽樣具有代表性,若抽樣村的兒童數少于5人,則再隨機抽取符合條件的樣本村。共調查了230名18~24月齡留守兒童及其家庭,排除對問卷理解困難、對貝利嬰幼兒發展量表測查無法配合,或兒童患有嚴重精神疾病者,最終獲得有效問卷222份,問卷有效率為96.5%。所有研究對象均簽署了知情同意書。

1.2 方法

1.2.1嬰幼兒問卷(自編)

嬰幼兒問卷(自編)包括基本情況、喂養情況、身體健康情況及父母養育行為等。調查員通過對兒童主要養育人進行面對面問卷調查的方式以獲得嬰幼兒的基本情況數據。幼兒的體格檢查由專業的護士進行。

1.2.2體格測量

采用德國SECA公司嬰兒測量床和電子秤對幼兒身長及體重進行測量。身長測量方法:兩人操作,一人將小兒頭部貼近測量板的頭端部并固定,另一人輕輕壓直小兒膝部,同時將可移動的足端部量板抵住小兒足底,迅速讀取測量值,準確讀數至0.1cm。體重測量方法:嬰兒裸體且不能接觸物體或搖動,衣服不能脫去時,稱后除去衣物后計算,準確讀數至0.1kg。

1.2.3貝利嬰幼兒發展量表

本研究采用的是貝利嬰幼兒發展量表(Bayley scales of infant development,BSID)-Ⅰ,BSID-Ⅰ主要用于評估3~36月齡嬰幼兒的發育狀況,包含智力量表和運動量表,其中智力量表共有163個條目,運動量表有81個條目,測試結果經標準分換算后可得到均數為100、標準差為16的智力發展指數(mental development index,MDI)和運動發展指數(psychomotor development index,PDI)。

1.2.4診斷標準及定義

以年齡別身長、身長別體重或年齡別體重低于2個標準差定義為兒童營養不良;將MDI<80定義為智力發育遲緩;將PDI<80定義為運動發育遲緩。通過主成分分析法對家庭住房及耐用品消費等因素進行分析,以構造每個家庭的綜合財富指數,并將家庭財富指數分為3個等級,即為貧困、中等、富裕,每個等級各占1/3。

1.3 質量控制

對所有問卷調查員、貝利嬰幼兒測試人員及護士進行嚴格的專業培訓,使其熟練掌握測量標準和詢問技巧,確保測量的準確性。在調查中采用統一的測量工具,統一的數據收集手冊,以及統一的報告表和調查表。在問卷調查及貝利嬰幼兒測試結束后,對問卷和量表進行自查和互查,及時更改和補充錯誤項和漏填項。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 基本情況

本研究共調查18~24月齡留守兒童222名,其中男性107名,女性115名;最大的兒童23月齡,最小的兒童19月齡,見表1。

表1 留守兒童的社會人口學特征Table 1 Socialand demographic characteristics of

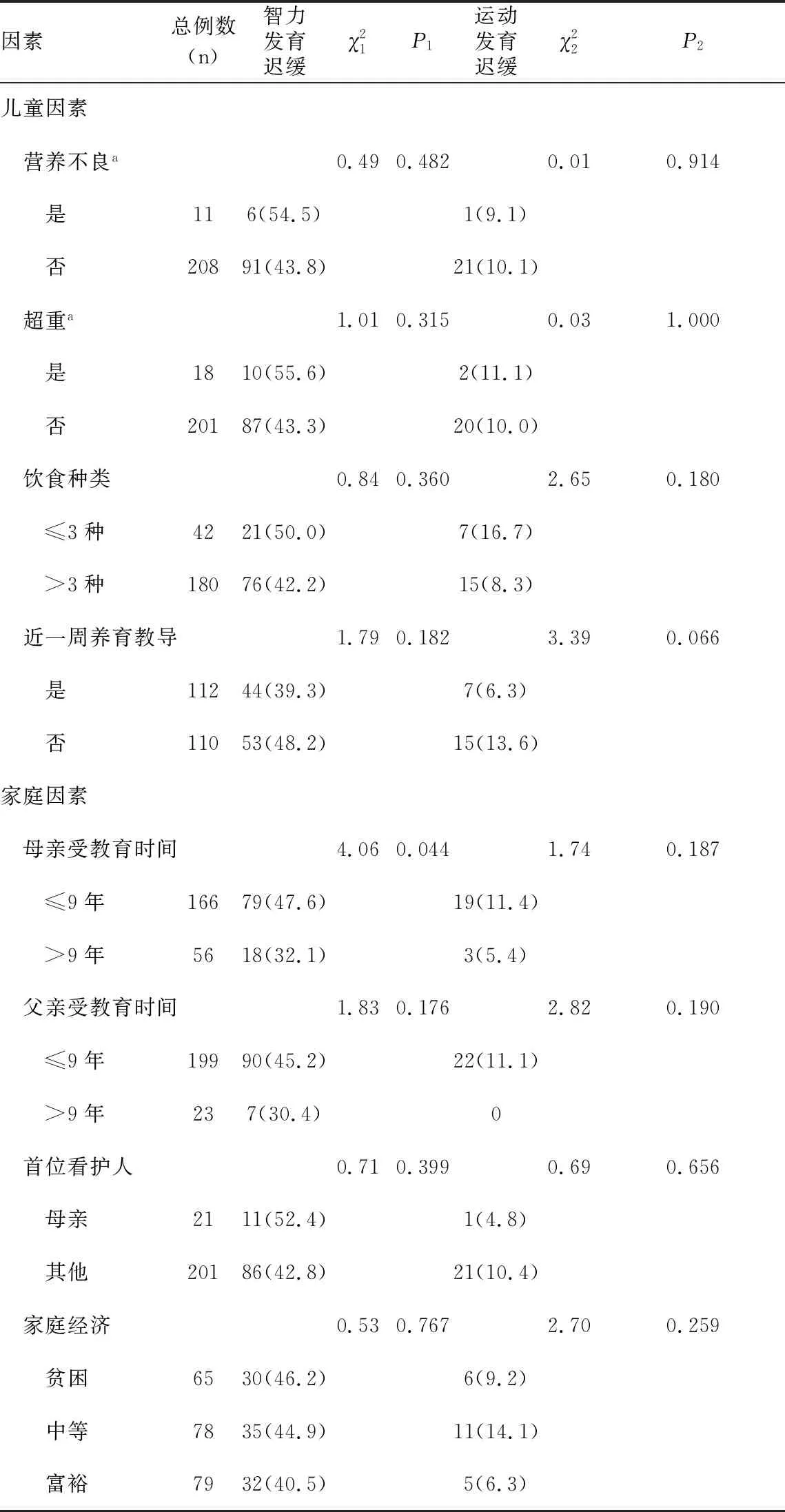

2.2 留守兒童智力、運動發育遲緩的單因素分析結果

單因素分析結果顯示,母親受教育時間>9年的留守兒童智力發育遲緩發生率低于母親受教育時間≤9年者(χ2=4.06,P<0.05),見表2。

表2 留守兒童智力及運動發育遲緩的單因素分析結果[n(%)]Table 2 Univariate analysis of mental and psychomotor retardation of left-behind children[n(%)]

2.3 留守兒童智力、運動發育遲緩的多因素分析結果

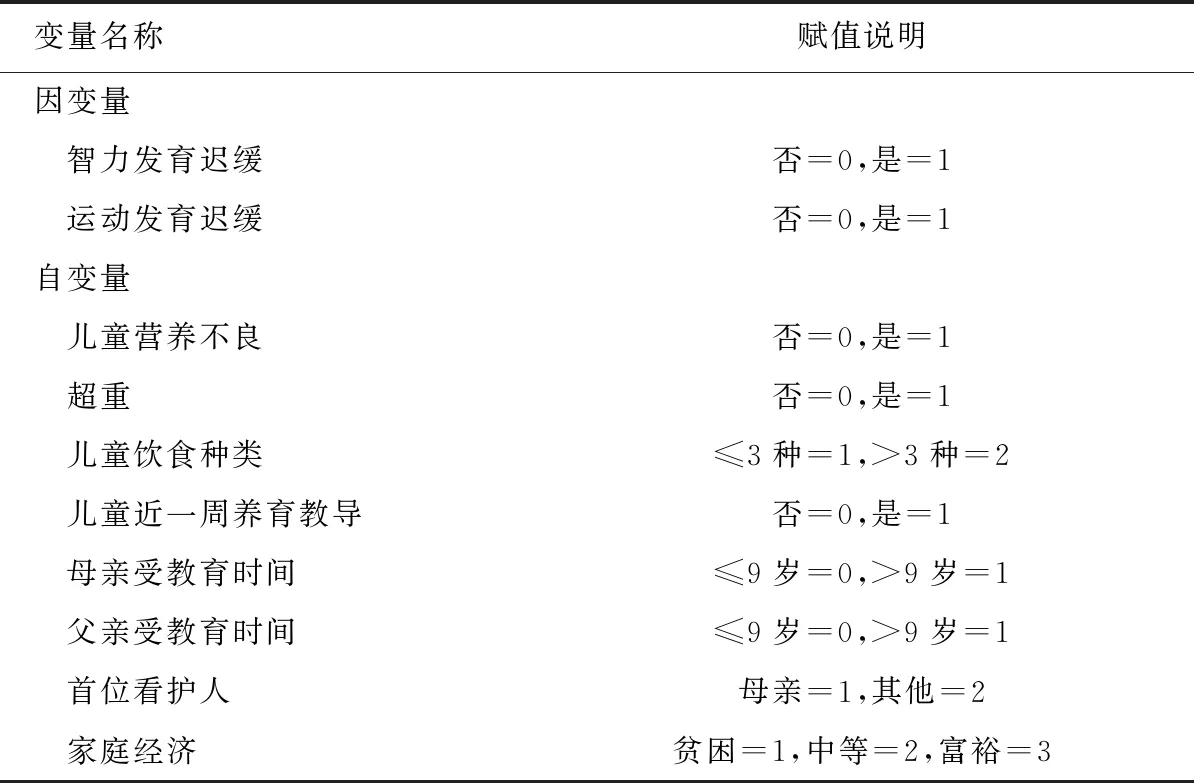

采用多因素Logistic回歸模型,分別以智力發育遲緩、運動發育遲緩為因變量,以兒童及家庭社會因素為自變量,分析留守兒童智力發育、運動發育遲緩的影響因素。變量賦值見表3。

表3 研究變量賦值說明Table 3 Description of variable assignment in the study

多因素分析結果顯示,留守兒童近一周未接受養育教導是智力發育遲緩的危險因素(P<0.05);家庭經濟貧困、母親受教育時間≤9年是留守兒童智力發育及運動發育遲緩的危險因素(均P<0.05)。食用食物種類較少的兒童,其發生運動遲緩的危險性也較高(P<0.05),見表4。

表4 留守兒童智力發育及運動發育遲緩的多因素分析結果Table 4 Multiple-factor analysis of mental and psychomotor retardation of left-behind children

3 討論

3.1 家庭經濟條件、母親受教育時間和早期養育教導影響貧困農村留守兒童的智力發育

目前國內外對留守兒童的關注主要集中在學齡兒童的教育、心理、行為、身體健康及學齡前兒童喂養,對留守嬰幼兒智力及運動發育狀況研究的報道較少。本研究探討了陜南地區貧困農村幼兒期留守兒童的智力發育情況,這在目前的研究中鮮有報道。影響留守兒童智力發育的因素有很多,如家庭社會人口學特征、兒童營養及家庭教育等因素。本研究發現,在留守幼兒中,其母親受教育時間較短、家庭經濟較差、未接受養育教導是留守兒童發生智力發育遲緩的危險因素。家庭是兒童出生后接觸的第一個生活環境,嬰幼兒時期又是個體對家庭依賴最強的時期,也是智力發展最迅速、最關鍵的時期,早期家庭養育環境是影響嬰幼兒智力發育的根本,父、母親的教育又對兒童的神經心理行為的發育起到了不可替代的作用,不同類型家庭結構中,親生父母養育的孩子表現出更好的認知能力和更少的行為問題[2]。另外本研究表明,家庭經濟較差是留守兒童發生智力發育遲緩的危險因素之一。兒童社會經濟地位是早期生活環境的一個重要方面,與后來的生活健康/健康行為相關[3]。經濟資源的缺乏和父母的貧困影響著孩子生活的各個方面,包括健康狀況、教育及社會包容等。父母社會經濟地位下降會對他們的孩子產生長期影響。有研究表明,父母的社會經濟地位在決定孩子的身心健康和未來的學業成就和教育,以及兒童的身體能力、認知功能和影響大腦發育的基本神經生物學參數等方面均具有明顯作用[4]。另一方面,由于貧困家庭缺少適于兒童年齡的書籍和玩具,社區缺少兒童早期教育資源,無法為兒童提供適當的刺激,影響兒童認知能力的發展。此外,留守兒童因為早期親情教育的缺失,缺乏養育教導,與父母間的親密關系和親子互動減少,監護人又由于缺乏相應的文化知識、缺少精力,以及教育方式簡單粗暴,影響兒童的身心發展,導致其更易出現認知、社會適應能力降低及情緒心理問題,甚至出現反抗和逆反心理,當母親與兒童分離時的年齡越小對其影響越深遠[5]。有研究發現在6~59月齡的留守兒童中2/5的留守兒童存在精神障礙,社會情緒失調和行為問題也容易在留守兒童中發生。可見早期的養育教導對留守兒童的發展影響深遠[6]。

3.2 影響留守兒童運動發育遲緩的因素

本研究發現母親受教育時間較短、家庭經濟較差、食用食物種類較少的留守兒童發生運動發育遲緩的風險較高。大量研究資料表明家庭環境對嬰幼兒的各方面發育起著至關重要的作用,尤其是家庭運動環境對兒童運動發展具有重要作用,父母應著重創造良好的戶外運動環境和大運動玩具,促進兒童運動發育[7]。留守兒童的監護人知識層次較低,缺乏正確的兒童早期發展相關的養育知識,更缺乏開展充足的、有任務導向性的身體活動和游戲的條件,這都加劇了留守兒童認知、粗大及精細動作發育遲緩的發生。另外,父母外出務工雖然增加了對兒童的經濟支持,對兒童的體格、智力和運動發育也有一定的積極影響,但這一正面效應仍無法抵消其對減少家庭照顧的負面效應[8]。有研究發現,農村兒童食用食物種類較少、兒童的營養狀況較差,有兩極分化的趨勢,超重和消瘦同時存在,且消瘦率已達到了18.6%[9]。本研究也發現農村兒童食用食物種類較少是其運動發育遲緩的危險因素,這與養育人的營養知識匱乏、早期輔食的添加知識缺乏有關,導致兒童喂養中出現兩方面的問題,一方面是熱量供給不足或過剩,另一方面微量營養素攝入不足。這種影響所帶來的短期和長期危害,不僅會增加兒童患病和死亡風險,還會影響其體格和智力的發育。因此,對于留守兒童,若能提高兒童早期輔食的質量,結合合理的食物添加頻率,對改善留守兒童的營養健康狀況會有很大的幫助。

綜上所述,兒童早期的生長發育不僅制約著當時兒童的發展狀況,而且對其將來的智力水平和運動能力都將產生長期的作用。認知障礙可以在兒童早期得以預防,預防措施包括:從嬰兒早期開始的個性化的兒童早期教育、兒童保健、良好營養和以家庭為導向的社會服務等,通過多管齊下的綜合措施提高兒童認知能力,這種綜合措施對于最脆弱的兒童受益最大[10]。另外,從成本效益方面看,有研究結果表明,兒童早期發育遲緩的年度成本是巨大的。迫切需要進一步擴大這一領域的投資,采取有效的干預措施能產生每投資1美元帶來3美元的長期效益[11]。因此,應在生命早期關注貧困地區留守兒童的早期發展,對留守幼兒給予豐富的環境刺激,加強對兒童養護人營養和教育知識的指導,強化父母親對留守兒童合理家庭教育的責任意識,對降低留守兒童不良心理行為的發育風險,促進兒童智力、運動的發育十分重要。