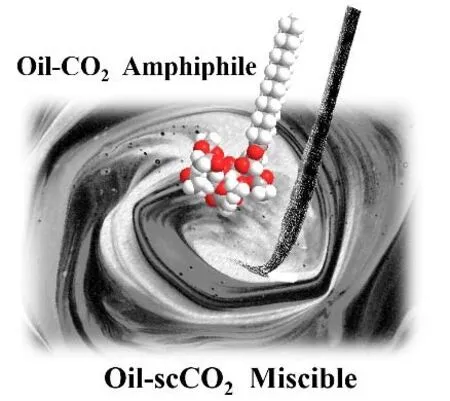

基于多酯頭基的“油-二氧化碳兩親分子”設計及其助混規律

廖培龍,劉澤宇,劉卡爾頓,馬騁,朱志揚,楊思玉,呂文峰,楊永智,黃建濱,*

1北京大學化學與分子工程學院,北京 100871

2中國石油勘探開發研究院,提高石油采收率國家重點實驗室,北京 100083

1 引言

兩親分子是一類同時具有親水和親油特性的化合物的總稱。這種特性通常被稱之為兩親性。兩親分子的兩親性源于其不對稱的分子結構中同時具有親水基團和疏水基團(或稱親油基團)。親水基團主要是一些高極性的羥基、羧基、磺酸基等非離子基團;羧酸根、硫酸根、磺酸根等陰離子基團或季銨鹽,吡啶鹽等陽離子基團。疏水基團主要是非極性基團,最常見的兩親分子疏水基團是長度為C8-C20的脂肪鏈。在油水混合體系中,兩親分子會富集于油水界面,親水基團進入水相,親油基團進入油相,從而大幅度的降低油水界面張力,促進油水乳化。

隨著科學研究的發展與實際應用的需要,對于液-液界面的研究逐漸從傳統的油水界面擴展到多種液體的界面,包括油-油相界面1-3、超臨界流體體系4,5、熔融/液態金屬相界面6,7等,他們分別在界面性質調控、界面組裝與合成、分離提純、材料制備等領域發揮著巨大的作用。如何調節不同液-液界面的界面性質成為一個重要的研究問題。此時,傳統的親水-親油型兩親分子已無法達到足夠的改變界面張力的效果,因此必須根據體系的具體特點,擴展出相對應的廣義“兩親分子”概念來指導相關研究。

近年來,超臨界二氧化碳(scCO2)成為綠色化學研究中的重要研究對象。其壓力、溫度敏感的密度變化特性與氣體高的擴散性和低粘度帶來的傳質特性;使其在分子合成、納米材料制備、萃取分離及化學反應催化等科研領域得到了廣泛應用8-11。同時,在實際工業生產中,CO2混相驅油也逐漸成為EOR技術中的重要手段12-14。然而,稠油體系往往與scCO2存在著較大的性質差異,從而導致較小的相容性,過高的混相壓力成為制約其應用發展的主要因素。

混相的本質是分子尺度上物質的混合帶來的界面的消失,對于原油-scCO2體系,需要克服原油間相互作用,CO2分子間相互作用與原油和scCO2-間相互作用的差異,對應的最直觀的可觀測量便是界面張力。物理助混方法往往通過注入輕烴等物質改變油的品質,用量巨大,經濟成本高。而化學方法利用兩親分子在界面排布的特殊性質改變界面張力,從而促進體系的混溶。一般具有助混效率高、針對性強、混相壓力可控性強,成本低等特點。

目前,對scCO2表面活性劑的研究主要包括含氟表面活性劑15-17、含硅類表面活性劑18,19、聚醚類表面活性劑20-22等,我們在《二氧化碳驅助混劑研究進展》23一文中進行了較為詳細的總結。不同的表面活性劑往往具有各自獨到的分子結構設計,但系統性的設計理念仍然較少。

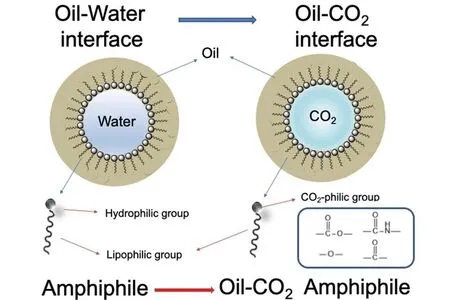

本文中,我們提出了“油-CO2兩親分子”的概念,并以提高助混效率為核心,設計合成針對原油-scCO2體系的兩親分子。如圖1所示,比照對于傳統兩親分子結構的分析,親油基團與親CO2基團的結合是這類兩親分子結構設計的基礎。

利用我們首次提出的這一“油-CO2兩親分子”概念,即可將兩親分子助混劑的設計回歸到簡單的碳氫化合物上;并將其拆分為“親油基團”與“親CO2基團”分別研究設計。在系統性、可操作性上都將有大幅的提高;進而降低合成難度與經濟成本。

圖1 油-水兩親分子與油-CO2兩親分子Fig.1 From traditional oil-water amphiphile to Oil-CO2 amphiphile.

其中親油基團的設計可以沿用傳統兩親分子中的脂肪鏈等非極性基團。而在親CO2基團的選擇上,Hollamby等15研究發現,有機基團中酯基具有與二氧化碳分子最為接近的分子結構,其他具有類似結構的醚鍵、酮羰基、酰胺基等有機基團同樣具有成為親CO2頭基的潛力。

盡管如此,scCO2-油兩親分子設計上還面臨著親CO2基團和親油基團極性差異過小的問題。相比于水的強極性,CO2的分子偶極矩為零,其微弱的極性僅來源于分子運動過程中電子云形變而引起的誘導偶極,與油相分子的極性差異遠小于油水體系。單一的親CO2基團往往不足以提供足夠的CO2親和性。聚醚型結構設計和多酯基結構設計均能夠有效的起到油-CO2兩親的效果20-22。因而在分子設計過程中,或可通過增加親CO2頭基的數目增加分子對CO2的親和性,最終得到顯著的兩親性,實現優異的界面張力降低和助混效果。

最后,我們設計合成了一系列以多酯頭基作為親酯基團的“油-CO2兩親分子”,并探究其在scCO2-白油混相體系中的助混規律與效果。主要的評價手段同樣來自于我們在先前工作中開發出的一套可視化高壓混相評價體系,我們將在實驗部分對其進行簡要介紹。

2 實驗部分

2.1 油樣與試劑

煤油:麥克林公司產,K812242型號;白油:5#白油,石油勘探開發研究院提供。

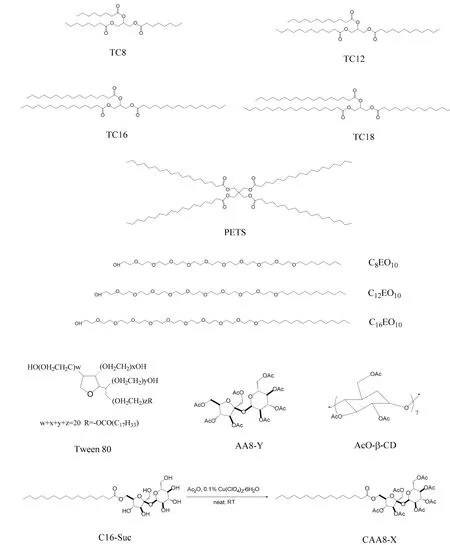

CO2:99.9%純度高壓氣瓶,海科元昌實用氣體有限公司提供;三辛酸甘油酯(TC8)、三月桂酸甘油酯(TC12)、三軟脂酸甘油酯(TC16)、三硬脂酸甘油酯(TC18)、四硬脂酸季戊四醇酯(PETS)、聚氧乙烯八烷基(10)醚(C8EO10)、聚氧乙烯十二烷基(10)醚(C12EO10)、聚氧乙烯十六烷基(10)醚(C16EO10)、吐溫80 (Tween 80)、乙酰八酯Y (AA8-Y)、三乙酰-β-環糊精酯(AcO-β-CD)等均為分析純試劑,十六烷基乙酰八酯X (CAA8-X)由實驗室經工業原料一步合成。所用兩親分子的分子結構與CAA8-X的合成路線如下圖2所示。

2.2 原理,儀器與方法

2.2.1 混相與最低混相壓力

混相一般指兩種介質之間互相溶解,界面消失,達到完全混合的狀態,在工業驅油中具有重要意義。

CO2在超過臨界狀態后,隨壓力的升高,scCO2的密度將迅速增加至接近液體量級,同時保持高的擴散性,帶來與各類流體高容量互溶的能力24。一般地,壓力越高,互溶效果越好。在一定量的油-scCO2比例區間,控制溫度不變,調節合適的scCO2壓力即可發生兩相的完全混合,此時的壓力數值即為該條件下的最低混相壓力(minimum miscibility pressure,MMP)25。

基于一般的P-T-x二元相圖,體系的具體環境參數不同,MMP的數值也將發生變化,因而其絕對數值不具有推廣意義。實際石油工業生產中,往往采用細管實驗模擬地層環境定義MMP的行業標準26。而在本次實驗中我們將控制實驗容器裝滿度以確定混相點,恒溫水浴控制溫度,對不同體系分別得到實驗環境下的MMP值,并以MMP的降低程度評價“油-CO2兩親分子”的助混效果。

2.2.2 高度上升法測量MMP

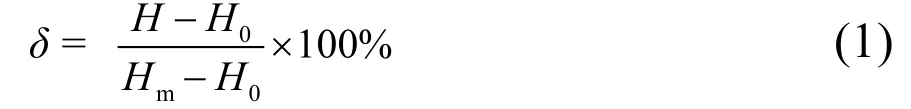

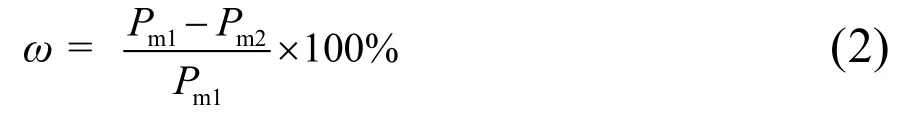

油-scCO2的混相將帶來油相的表觀體積膨脹,在截面積保持一致的情況下, 其體積膨脹的程度將正比于液面高度。因而對定義的每一液面高度存在一個混相壓力。

利用帶透明寶石視窗的恒容高壓釜作容器以便觀測油相液面上升高度。將其置于恒溫水浴中,每次加入等樣的油樣,記錄初始高度H0。用CO2氣瓶調節scCO2相壓力P,隨壓力增大,油相高度H逐漸增大。至容器全被油相充滿,高度Hm;定義該狀態為完全混相,此時的壓力Pm即為體系MMP。實驗裝置示意圖如下圖3所示。

由此,可定義混相百分比δ(見式(1)),并繪制δ-P曲線,反映整個混相過程。

定義助混效率ω(見式(2)),反映助混劑引入后的MMP下降程度。式(2)中Pm1為未加助混劑時的MMP值,Pm2為加入助混劑后MMP值。

圖2 兩親分子的分子結構示意圖Fig.2 The molecular structures of the amphiphiles.

圖3 實驗裝置示意圖Fig.3 Scheme of experimental device.

2.2.3 實驗條件及測量參數

除非特殊提及,否則油樣為白油,添加量為35 g;起始高度為7.01 cm,混相高度為9.60 cm;恒溫水浴溫度50 °C,助混劑含量為1%油質量分數。

3 結果與討論

我們通過“兩親性”分析與實驗篩選,得到了一系列多酯頭基“油-CO2兩親分子”,1%質量分數的兩親分子的助混效率如下表1所示。

表1 多酯頭基“油-CO2兩親分子”及其助混效率Table Polyesters-based Oil-CO2 amphiphiles and their assist-miscible effectiveness.

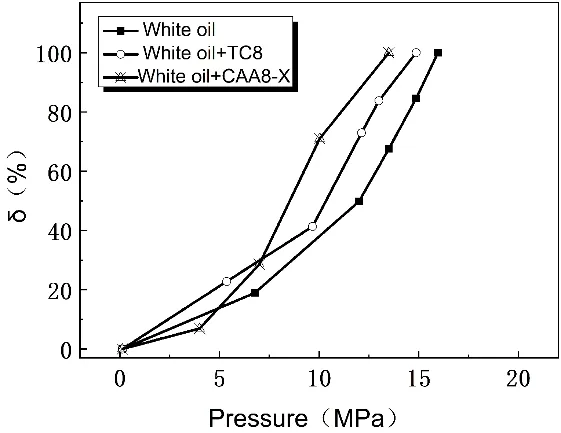

圖4 白油-scCO2混相的δ–P曲線 Fig.4 The δ–P curve of the mixing of white oil and scCO2.

其中,助混劑CAA8-X為一類含有8個酯基頭基的軟脂酸酯,其擁有最高的助混效率,1%質量分數的CAA8-X對白油-scCO2混相的助混效率可達16.04%。

3.1 “油-CO2兩親分子”對混相過程的影響

繪制純白油相、白油 + 三辛酸甘油酯(TC8)、白油+CAA8-XX分別與scCO2混合的δ-P曲線,如下圖4所示。

可以看出,在CO2的臨界壓力,即7.4 MPa左右前,無論是否含有“兩親分子”的體系,其混相百分比隨壓力的增長是相對緩慢的,“兩親分子”并未有明顯的助混效果。但在臨界壓力后,隨壓力的增長,含助混劑體系的混相百分比迅速增大,證明“兩親分子”在此階段起到了明顯的助混效果。而這是由于scCO2相內CO2分子色散力隨壓力的增大,帶來的與酯基的相似性的提高,對油相的滲透性的提高。

3.2 分子結構對助混效率的影響

在這一部分,我們將以助混效率ω為評價標準,歸納尾鏈長度、頭基數目等參數的改變對混相結果的影響,并嘗試從“兩親性”的角度對其進行解釋。

3.2.1 親油尾鏈長度

烷基鏈部分是兩親分子親油性的主要來源,針對自主研發的十六烷基乙酰八酯X(CAA8-X),我們尋找到了全乙酰化而無烷基鏈的商業化產品乙酰八酯Y(AA8-Y),兩者的差異僅在長的烷基鏈的有無,而1%質量分數下,AA8-Y的助混效率為11.65%僅為CAA8-X的60%左右,這驗證了烷基鏈存在的必要性。

進一步地,以甘油三酯作為頭基,我們分別同時改變三條碳鏈長度為8、12、16和18個碳,比較其在白油和煤油中的助混效率ω,結果如下圖5所示。

白油與煤油的結果展示了相同的規律,即在8至16個碳內,“兩親分子”的碳鏈越長,助混效率越高,在16個碳處達到峰值,而后18個碳的助混效率又相對降低。該結果或由兩方面的原因協同導致:一方面,碳鏈的增長將提高助混劑的親油性;但另一方面,過長的碳鏈將導致助混劑在scCO2相的溶解度降低,從而不利于助混過程。

3.2.2 酯基數目

酯基作為親CO2基團,越多的酯基代表單位助混劑可極化的CO2的數目越多,助混效果越明顯。

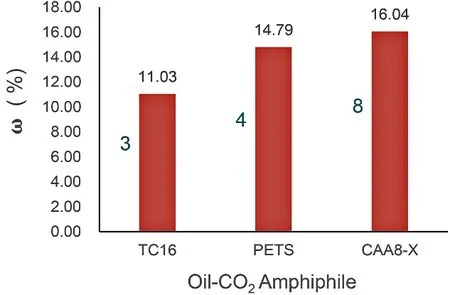

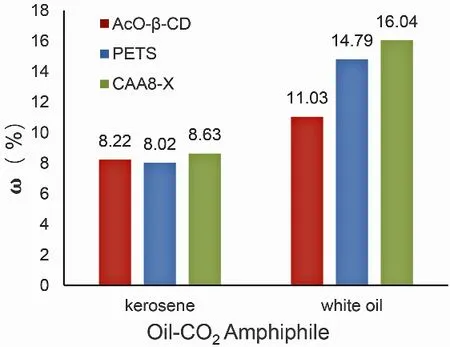

我們分別選取了三軟脂酸甘油酯(TC16)、四(硬脂酸)季戊四醇酯(PETS)和十六烷基乙酰八酯X(CAA-X)進行比較研究。如圖6所示,三種助混劑分別含有3、4和8個酯基。

1%質量分數的3種兩親分子的助混效率如圖7所示,助混效率隨著酯基數目的增加而明顯提高。

3.2.3 醚的規律

圖5 鏈長對助混效率(ω)的影響Fig.5 The effect of chain length on assist-miscible effectiveness (ω).

圖6 多酯基兩親分子頭基結構:(1)十六烷基甘油酯,(2)四(硬脂酸)季戊四醇酯,(3)十六烷基乙酰八酯XFig.6 Head group structure of the polyesters-based amphiphiles: (1) TC16, (2) PETS, (3) CAA8-X.

圖7 酯基數目對助混效率(ω)的影響Fig.7 The effect of the number of head groups on assist-miscible effectiveness (ω).

由于已報道的聚醚結構,同樣存在著較為優良的助混效果20。我們仿照已有的規律結論,對多醚頭基類“油-CO2兩親分子”進行了同樣的探究,其規律基本類似于多酯頭基的“油-CO2兩親分子”。但整體助混效果略低于多酯系列。部分實驗結果如下表2所示。值得注意的是吐溫80 (Tween 80)擁有接近助混劑CAA8-X的15.41%的助混效率,這可能是因為吐溫80不僅包含著大量的醚鍵結構,也包含著大量的酯鍵結構,是一類醚酯混合的“油-CO2兩親分子”。

3.3 溫度與濃度對助混效率的影響

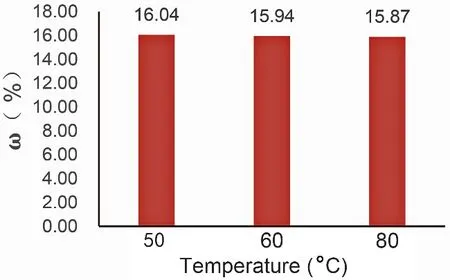

3.3.1 溫度的影響

溫度的升高會帶來分子熱運動的加劇,從而提高分子擴散能力,抵抗分子間的相互作用力,往往會對混相過程產生較大的影響。然而兩親分子-白油-scCO2的混相體系受溫度的影響卻是極小的。如下圖8所示,在50-80 °C內,助混劑CAA8-X的助混效率ω僅有微弱的下降。這可能是由于溫度升高帶來的scCO2相密度下降,對助混劑的溶解度下降與scCO2與油相的擴散性增加多重作用相抵消帶來的綜合結果27,28。

表2 聚醚頭基“油-CO2兩親分子”及其助混效率Table 2 The polyether-based Oil-CO2 amphiphiles and their assist-miscible effectiveness.

3.3.2 助混劑的溶解性

多酯頭基類“油-CO2兩親分子”相比于傳統表面活性劑極性更弱,在油相中擁有更高的溶解度,而在CO2相中則溶解度相對較差,由此帶來了使用濃度上的限制。如下圖9所示,助混效率隨助混劑的濃度增大而增大,在3%油質量濃度附近的CAA8-X助混劑可以接近最高的助混效率,為20.43%。而將濃度提高到5%時為20.49%,幾乎與3%相同;同時隨著壓力的增大可以看到在高壓釜的底部有固體逐漸析出。證明存在多余的CAA8-X不被混合相溶解,無法再起到助混作用。這是由于scCO2與油相混合后,油相相當于被稀釋膨脹,降低了對兩親分子的溶解能力。

3.4 助混劑對不同油樣與超臨界二氧化碳助混效果的區分與拉平效應

圖8 不同溫度下助混劑X的助混效率(ω)Fig.8 The assist-miscible effectiveness (ω) of X at different temperature.

圖9 不同濃度下助混劑X的助混效率(ω)Fig.9 The assist-miscible effectiveness (ω) of X at different concentrations.

圖10 油的區分與拉平效應Fig.10 Leveling and differentiating effect of the oil.

由于油樣的粘度、密度等性質,其與二氧化碳混相的難度不同,并且在加入助混劑后,助混效果的顯著程度也受到油樣的影響。以煤油、白油分別作為混相的油相,三乙酰-β-環糊精酯、四硬脂酸季戊四醇酯、CAA8-X作為助混劑,分析助混效率ω可以發現,在煤油體系中,三者的助混效率近乎相同,而在自身混相壓力較高的白油-二氧化碳混合體系中三種助混劑的效果有了明顯的差別如下圖10所示。

煤油的碳鏈長度在11-16個碳左右,相對白油而言,分子間作用力較小,密度較低,15 g的煤油,以2.90 cm的起始高度,通入CO2在10 MPa附近即可實現完全混相。這樣的MMP值剛過超臨界壓力2 MPa左右,要進一步降低便變得較為困難,從而三種助混劑的助混效率被拉平。而白油與CO2的性質差異相對較大,相比于煤油,白油的密度和分子間作用力都相對較大,35 g白油,7.01 cm的起始高度,混相仍需要16 MPa的混相壓力,此時,助混效率便得以區分,并可以作為評價分子“油-CO2兩親性”的一個度量。油相與CO2相的差異越大,助混效率的區分效率將越明顯。

4 結論

我們基于“兩親分子”的基本概念,提出了針對scCO2-油雙相體系的“油-CO2兩親分子”,并篩選出了一類以多酯頭基為親CO2基團,長碳鏈為親油基團的多酯頭基油-CO2兩親分子。通過自主開發的一套可視化實驗方法,研究其助混效率ω—即降低MMP的能力;進而說明其兩親性的強弱。

結果表明,多酯頭基“油-CO2兩親分子”需含有一條以上與油相匹配的長碳鏈來提供“親油性”;在目前的研究結果中,16個C鏈長的兩親分子表現最好。需要多個酯基來提供足夠的“親CO2性”;酯基數目越多,助混效率越好。該兩親分子在50至80 °C內助混效率基本維持不變。同樣的規律在聚醚類兩親分子中也得到體現。同時我們還分析了不同的油相帶來的助混效率的區分與拉平效應。

根據研究規律開發出的8個酯基頭基的軟脂酸助混劑CAA8-X在3%的濃度下可以達到20%的助混效果,有望直接運用于二氧化碳驅油中。然而根據我們的研究結果,該體系還可以進一步提高其兩親性,酯基數目還存在著進一步增加的可能。因此,我們將目光放在了環糊精酯上;以β-CD為例,修飾了長碳鏈的環糊精酯,其頭基的酯基數目可高達21個,預期將擁有更為優異的兩親性質,從而帶來更高的助混效率。相關研究目前還在開展中。

進一步的,拋開scCO2-油體系,對于任意的難互溶的液液雙相,是否都存在著合適的“兩親分子”,能在兩相的界面和體相中排列聚集,形成豐富多彩的結構,同時體現多重功能,是非常值得研究的。我們在這一體系的探索中,已經展示了一定的規律性和可能性。未來,若能針對“離子液體”“液態金屬”等等功能性液體,按照一般的兩親規律與體系的特殊性相結合的方法,將會持續不斷地開發出新的“兩親分子”種類,進而開辟出兩親分子嶄新的天地。

- 物理化學學報的其它文章

- 基于兩親性喹喔啉的超分子凝膠:手性信號反轉以及多重響應手性光學開關

- Solvent-Induced Inversion of Pickering Emulsions for In Situ Recycling of Enzyme Biocatalysts

- Structure-Property Relationship of Light-Responsive Wormlike Micelles Using Methoxycinnamate Derivatives as Light-Switchable Molecules

- 環糊精與表面活性劑主客體作用誘導的金納米棒可控自組裝

- Wormlike Micelle to Gel Transition Induced by Brij 30 in Ionic Liquid-Type Surfactant Aqueous Solution

- 含有酰胺基或酯基的可降解陽離子Gemini表面活性劑在水溶液中的聚集行為