356例兒童維生素D營養狀況及其與肥胖的相關性研究

金驥翔

(永康市第一人民醫院兒科,浙江 永康 321300)

維生素D是一種主要用于調節機體鈣磷代謝、維持血鈣平衡的脂溶性維生素,是兒童生長發育必須的重要元素[1]。維生素D缺乏可導致營養性佝僂病的發生,甚至發展為骨骼畸形,雖然很少危及生命,但因發病緩慢、癥狀不明顯,容易被忽視,一旦出現明顯癥狀時,機體抵抗力降低,可顯著增加神經、免疫、內分泌、呼吸等多系統疾病的發生風險[2-3]。血清中25-羥維生素D[25(OH)D]是國內外評估機體維生素D營養狀況的最佳指標[4]。有研究認為維生素D是脂溶性的,可廣泛存在于脂肪組織中,在肥胖兒童脂肪組織中溶解及儲存相對較多,可能會導致血液循環中的25(OH)D水平降低[5]。本研究通過測定血清25(OH)D水平,了解356例兒童的維生素D營養狀況,為兒童維生素D的合理補充提供科學依據。

1研究對象與方法

1.1調查對象

選擇2010—2017年在永康市第一人民醫院兒科門診進行健康體檢的兒童356例,男200例,女156例;年齡0~12歲,其中嬰幼兒(<3歲)152例,學齡前兒童(3~<6歲)124例,學齡期兒童(6~12歲)80例。納入的研究對象均排除肝、腎、心臟等重要器官異常、內分泌系統疾病、身體發育異常或畸形者,且已取得兒童監護人同意,監護人均自愿簽訂知情同意書。

1.2血清25(OH)D水平檢測

采集調查對象靜脈血5mL,室溫下靜置20min后離心(3 000r/min)分離血清,-20℃下避光保存。采用全自動電化學發光免疫分析儀(德國羅氏公司)檢測血清25(OH)D水平,操作按說明書進行。

1.3評價標準

①維生素D缺乏:血清25(OH)D水平≤30nmol/L;維生素D不足:血清25(OH)D水平在31~<50nmol/L;維生素D充足:血清25(OH)D水平≥50nmol/L。②參照《中國學齡兒童青少年超重、肥胖篩查體重指數值分類標準》[6],超重:身體質量指數(BMI)≥同年齡同性別第85百分位值(P85);肥胖:BMI≥同年齡同性別第95百分位值(P95)。

1.4統計學方法

2結果

2.1血清25(OH)D水平總體情況

356例兒童血清25(OH)D水平平均為(44.55±12.44)nmol/L,維生素D缺乏及不足總體比例高達74.72%(266/356),維生素D充足率僅為25.28%,見表1。

表1 356例兒童血清25(OH)D水平總體情況

2.2不同性別兒童血清25(OH)D水平分布

不同性別兒童血清25(OH)D水平及維生素D營養狀況比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),見表2。

表2 不同性別兒童血清25(OH)D水平分布

2.3不同年齡段兒童血清25(OH)D水平分布

隨著兒童年齡的增長,兒童血清25(OH)D水平逐漸降低,差異有統計學意義(P<0.05);維生素D缺乏及不足率逐漸升高,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

2.4不同BMI兒童血清25(OH)D水平分布

超重、肥胖兒童血清25(OH)D水平顯著低于正常兒童,差異均有統計學意義(t值分別為6.723、11.353,均P<0.001);維生素D缺乏及不足率顯著高于正常兒童,差異均有統計學意義(χ2值分別為16.352、8.643,均P<0.05),見表4。

表3 不同年齡段兒童血清25(OH)D水平分布

表4 不同BMI兒童血清25(OH)D水平分布

2.5 BMI與血清25(OH)D水平的關系

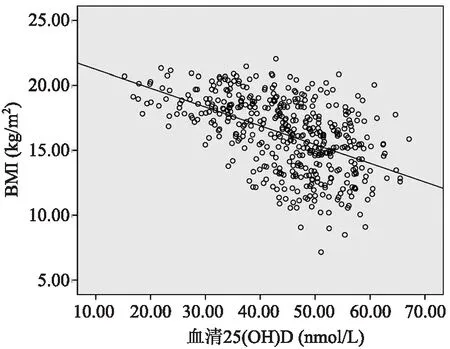

Pearson相關性分析結果顯示,BMI與血清25(OH)D水平呈顯著負相關(r=-0.513,P<0.05),見圖1。

圖1 BMI與血清25(OH)D水平的散點圖

3討論

3.1維生素D營養狀況調查

維生素雖然不是構成人體各組織的主要原料,但它是維持人體正常生理功能的重要微量有機物質,參與體內蛋白質、脂肪、糖類、無機鹽等營養素的代謝及機體各項生化反應,但維生素D是其中需求量最大的維生素之一,主要來源于植物性食物中的維生素D2、動物性食物中的維生素D3及日光中特定波長(290~315nm)的紫外線照射將皮膚中儲存的7-脫氫膽固醇轉化而成。多項報道已指出,維生素D缺乏或不足是目前我國乃至世界范圍內面臨的重要營養問題,全球約有10億人維生素D缺乏或不足[7-8],這一現狀引起了研究者的廣泛關注。25(OH)D是維生素D在體內的主要存在形式,其水平是反映機體維生素D營養狀況的最佳指標,25(OH)D水平的檢測已作為兒童保健門診的常規篩查項目逐步開展[9]。閻亞瓊等[10]對943名兒童維生素D營養狀況分析顯示,維生素D水平充足者僅為24.81%。王朋等[11]對1 186例兒童維生素D營養狀況分析顯示,維生素D水平充足者僅為35.41%。本調查結果顯示,356例兒童血清25(OH)D水平平均為(44.55±12.44)nmol/L,維生素D水平充足者僅占25.28%,與上述文獻報道類似,認為0~12歲兒童普遍存在維生素D缺乏或不足,這對兒童的成長發育造成了不良影響,更為兒童成年后的遠期健康埋下隱患。

3.2維生素D營養狀況與性別、年齡的關系

本研究結果還顯示,不同性別兒童血清25(OH)D水平及維生素D營養狀況比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),這與隋鳳軒等于2017年的報道一致。而分析不同年齡兒童血清25(OH)D水平發現,隨著兒童年齡的增長,血清25(OH)D水平逐漸降低,維生素D缺乏及不足率逐漸升高,差異均有統計學意義(均P<0.05),國內外均有類似報道。其原因可能與以下幾點相關[12-13]:①嬰幼兒期是維生素D缺乏性佝僂病的好發階段,臨床上常將嬰幼兒作為佝僂病的重點預防對象,積極補充維生素D;②隨著年齡增長,兒童身體的快速生長發育對維生素D的需求顯著增加;③學齡前期、學齡期兒童由于開始幼兒園或學校生活,戶外活動時間及接受陽光照射時間相對減少、未能合理補充維生素D及飲食不均衡均可導致營養狀況不佳。

3.3維生素D營養狀況與肥胖的關系

肥胖是指長期能量攝入超標,體內的過多能量以脂肪形式存儲,已達到損害健康的程度。多項報道指出,肥胖已成為目前大部分公共健康問題的根源之一[14-15]。因此有學者開始研究兒童維生素D營養狀況與肥胖的關系,徐磊于2016年研究發現肥胖患兒血清25(OH)D水平顯著低于非肥胖兒童。本研究結果亦發現超重、肥胖兒童血清25(OH)D水平顯著低于正常兒童,維生素D缺乏及不足率顯著高于正常兒童,差異有統計學意義(P<0.05),且Pearson相關性分析顯示,BMI與血清25(OH)D水平呈顯著負相關(r=-0.513,P<0.05)。目前研究指出其可能機制與以下幾點相關[16]:①肥胖兒童參與戶外活動時間較短,接受紫外線照射時間較少,影響皮膚經光化學作用合成維生素D,且肥胖兒童多喜愛進食高熱量、維生素D含量相對較少的食物;②肥胖兒童非酒精性脂肪肝發病率較高,可能導致肝臟羥化異常及維生素D結合蛋白生成障礙;③維生素D具有脂溶性,可廣泛存在于脂肪組織中,導致其生物利用率降低。

3.4結論

綜上所述,本研究納入的356例兒童維生素D營養狀況整體不佳,尤其是學齡前期、學齡期及超重/肥胖兒童維生素D營養狀況較差,應積極開展相關科普知識,強化健康教育,同時規范合理添加維生素D制劑、增加兒童戶外日光照射時間,以減少維生素D缺乏性疾病的發生,促進兒童生長發育。