新時代加強自然保護地科學有效管理的對策與建議

張亞楠 趙永強 李征浩 陳浩

摘要:2017年黨的“十九大”提出了建立以國家公園為主的自然保護地體系,并出臺了相關文件及指導意見,推進了我國保護地的建設與改革。針對自然保護地野生動物棲息地環境質量的下降、生物多樣性不斷減少等問題,人類面臨的生態危機愈發凸顯。以江蘇鹽城國家級珍禽保護區為例,根據保護區的價值和地位,為找準其管理的定位,分析了其面臨的主要問題,提出了3點管理的對策與建議:①科學化分類分區管理;②建立完善的科學監測體系,實現分層多點的網格化管理,通過多學科合作研究,并利用產學研合作的方式,形成保護區科學發展的基礎平臺和管理運作體系;③加強保護區的人才培養和人才引進。

關鍵詞:自然保護地;有效管理;資源保護與利用;鹽城保護區

中圖分類號:X36

文獻標識碼:A?文章編號:1674-9944(2020)14-0028-04

1?引言

中國是全球生物多樣性最豐富的國家之一,我國政府高度重視自然生態保護工作。自從1956年建立第一個自然保護區以來,經過60多年的努力,我國自然保護地經歷了從無到有、從小范圍到大面積、從單一類型到多種類型、從陸地到海洋的不斷發展,有效地保護了中國重要的自然生態系統、生物物種、自然遺跡和自然景觀[1]。新時代下,我國的自然保護工作更是邁出新的步伐,2017年黨的“十九大”提出了建立以國家公園為主的自然保護地體系,2018年國務院機構改革新成立了自然資源部,解決了多年來自然保護地的多頭管理的問題,加快推進了我國自然保護區管理體制頂層設計和制度體系建設。但是自然保護地受到人類活動的挑戰,野生動植物棲息地退化、破碎化的趨勢持續加劇,生物多樣性和生態平衡不斷被破壞,物種滅絕、環境污染、氣候變化、災害頻發,人類面臨的生態危機愈發凸顯[2]。究竟如何加強自然保護地的有效管理?本文以江蘇鹽城國家級珍禽自然保護區(以下簡稱“鹽城保護區”)為例,從科學的角度分析了其存在的問題,探討了有效管理的對策。

2?鹽城保護區的概況

鹽城保護區于1983年建立,1992年經國務院批準晉升為國家級自然保護區。是聯合國教科文組織人與生物圈網絡成員、國際重要濕地,2019年以鹽城保護區為主體的“中國黃(渤)海候鳥棲息地(第一期)”成功地列入世界自然遺產。保護區地處北亞熱帶和南暖溫帶交匯區,是我國最大的沿海灘涂濕地保護區,獨特的地理位置、淤積淤漲型海岸帶、豐富多樣的濕地生態系統,使它成為鳥類重要的棲息地。它是東亞及澳大利亞與西伯利亞之間,南北候鳥遷徙的重要停歇地,成為許多水鳥遷徙、繁殖、越冬的重要場所。它是我國丹頂鶴最大的越冬地,同時,每年大約有近300萬只候鳥遷徙暫歇于此,季節性居留和常年居留的鳥類達50多萬只。保護區的主要保護對象為淤積淤長的海涂濕地生態系統,及依附于該生態系統生存的遷徙鳥類和濕地生物。

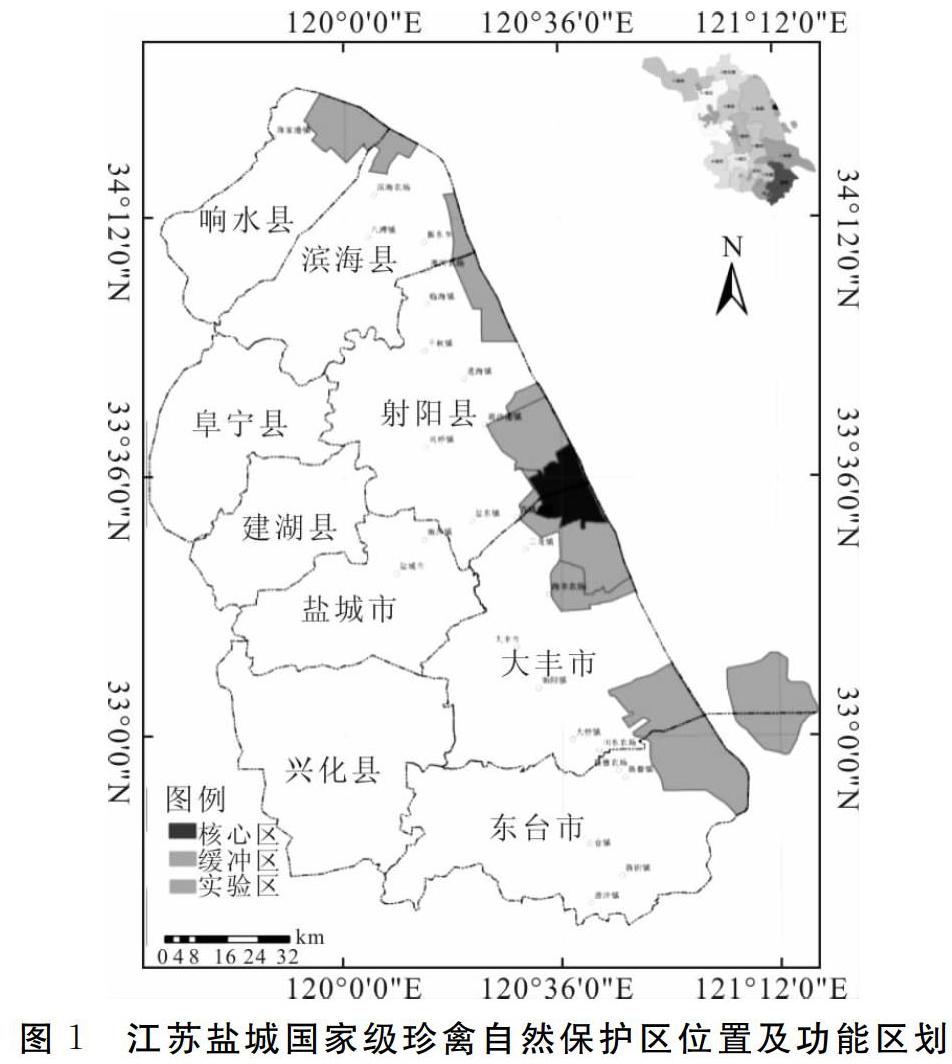

根據保護區灘涂濕地演變現狀以及地方發展的需要,在2007年和2012年,經國務院同意,保護區進行了兩次區劃調整。兩次調整之后,沿海的幾大港口、大豐麋鹿保護區等相繼調整出保護區的范圍,保護區總面積有所減少,為247260 hm2,其中核心區面積22596?hm2,緩沖區面積56742?hm2,實驗區面積167922?hm2。北部實驗區主要以養殖塘和鹽田為主,中部的緩沖區為養殖塘和農田;核心區是較原始的蘆葦和灘涂濕地,南實驗區以養殖塘和農田為主;東沙島為地貌獨特的輻射沙脊群(圖1)。

3?鹽城保護區的管理定位

鹽城保護區1992年晉升為國家級自然保護區,同年被納入“世界生物區圈保護區網絡”, 1999年,成為“東亞澳大利西亞涉禽遷徙網絡”成員,2002年,被列入“拉姆薩爾國際重要濕地”名錄,2019年,保護區的部分區域被聯合國教科文組織列為“世界自然遺產”。世界遺產公約、生物多樣性公約和拉姆薩爾濕地公約被認為是國際保護生境(棲息地)的三大公約。我國政府及國際組織對保護區的管理目標、方法和原則都有不同的側重點。國內側重點主要是管理機構和管理體系建設等,國際上更多地關注保護地面臨的威脅、社會公平和社區管理等[3]。例如國際重要濕地強調的是濕地本身的價值和意義,其在管理方面自然要求維持濕地的生態特征,并形成監測上報制度[4]。鹽城保護區作為候鳥遷徙重要棲息地,被列入“東亞澳大利西亞涉禽遷徙網絡”,該組織也有一定的管理要求,主要包括加強遷飛區研究和監測活動,并注重各方面參與管理人員的能力建設。世界生物圈保護區側重于遵循保護和發展密切結合的原則有效地進行區域生物多樣性保護和持續利用,它的管理要求除履行保護區應有的保護職責和功能外,還要具備解決關鍵問題的能力,積極與其利益相關者進行合作共贏,并定期開展評估。世界遺產地被認為是世界各地具有世界價值獨一無二不可多得的區域和事物, 強調要加以嚴格的保護,不允許有任何的破壞,并注意加強監測,依照本國法律法規,通過宣傳、教育和培訓,以提高公眾的認識來達到預期的目的[5]。

鹽城保護區因其獨特的地理位置和豐富的生物多樣性奠定了其在世界保護區中的地位,因此其應該具備走在國內保護區前列,建成國際一流保護區的能力。保護地的管理是一項非常專業、科學的工作,管理水平的高低會直接影響自然保護地的管理效果和保護地未來的可持續發展[6]。鹽城保護區既是國家級自然保護區,同時也加入了多個國際保護公約,應該遵循相應的準則與要求,從不同的角度和科學的管理方式來達到對轄區內生態資源的保護和協調周邊社區對保護區的合理開發利用為目標,科學地認識自然、理解人與自然的關系,實現對鹽城濕地生態特征的有效維護。并且通過產學研一體化的科學模式帶動周邊社區以及相關利益群體實現科學開發,可持續利用的合作共贏模式,為生態文明推動人類命運共同體的構建做出良好的表率和示范帶頭作用。

4?鹽城保護區管理存在的問題

4.1?人員編制少,專業力量薄弱

鹽城保護區作為我國最大的海岸帶灘涂自然保護區,目前僅有事業編制26名,人員編制相對較少。同時目前在編的26名工作人員中,科研人員僅為4人。這就使得相對應的專業科研力量變得薄弱。并且由于保護區面積較大,同時伴隨著國家和各國際組織對保護區內的監控監測的要求越來越多樣化、細致化、智能化等客觀原因。雖然現在已投入并啟用了5個管護監測站,并且在保護區關鍵區域內安裝了高清監控設備,但是效果并不是很理想。目前來看只能實現對保護區核心區和緩沖區的部分區域進行人工巡護和定點監測。再加上專業科研人員數量稀少,同時各管護站點的管護人員都是以非相關專業的人員組成,從而導致了在每天巡護過程中無法進行相關的數據監測采集和統計的局面。

4.2?主要保護對象面臨威脅

4.2.1?野生動物種群管理水平欠缺

鹽城保護區自建區以來,一直開展鳥類監測工作,主要以丹頂鶴的監測為主,近年來才開展鶴類、雁鴨類、鸻鷸類等水鳥的監測工作,但主要監測種群數量,對大部分水鳥的遷徙規律和種群動態并非十分清楚,同時對主要保護對象息息相關的植被、底棲、魚類等關聯因子的基礎監測和研究也很薄弱。

丹頂鶴作為鹽城保護區的關鍵物種,有比較多的監測和研究,2000年其數量達到1000余只,2001以后年基本維持在600~800只的范圍,近幾年數量有所下降,為400~600只左右[7]。有學者對丹頂鶴的數量減少原因進行了分析,認為一方面土地圍墾開發導致大量原生濕地喪失,其次互花米草入侵導致保護區水文過程的改變,本土植被堿蓬生境消失,使得丹頂鶴的棲息生境減少[8]。劉紅玉等[9]研究了丹頂鶴的適宜生境,曹銘昌等[10]考慮了協調丹頂鶴的生境保護和經濟發展,設計多種情景對保護區的景觀格局優化模擬。但是這些研究成果并沒有很好地運用到保護區的管理實踐中。

4.2.2?棲息地質量下降

20世紀50年代以來,鹽城保護區的核心區是我國東部沿海唯一一塊未被圍墾、保存最完整的原生濕地,但是近年來其濕地退化非常嚴重。20世紀70、80年代,人工引進的互花米草 很大程度地改變了保護區水文條件,促成了水、土壤、地形地貌、營養物質、底棲生物、地上植物等生物要素的改變,使原生生態系統退化。互花米草的入侵對核心區的景觀格局產生了很大影響,直接導致了鳥類棲息地生境質量的下降[11]。但是關于互花米草的治理及本土植被恢復的研究成果很少,互花米草的研究目前主要集中在其環境影響及生態風險評估上,我國目前比較成功的治理案例就是在崇明東灘保護區試驗的帶水刈割技術,能長期有效地清除互花米草,施工現場條件要求較低,是目前大面積治理時最有效的技術手段,但同時該方法的治理成本較高[12]。對于鹽城保護區轄區內的入侵互花米草的治理來說,成本和代價十分高昂,且該方法需要圍堤蓄水,受我國法律法規制約,在保護區、緩沖區無法實施。所以對于該問題的進一步科學化研究并找出更好更適用的辦法是未來保護區發展和工作的重要方向之一。

4.3?濕地資源過度開發,保護與發展的矛盾突出

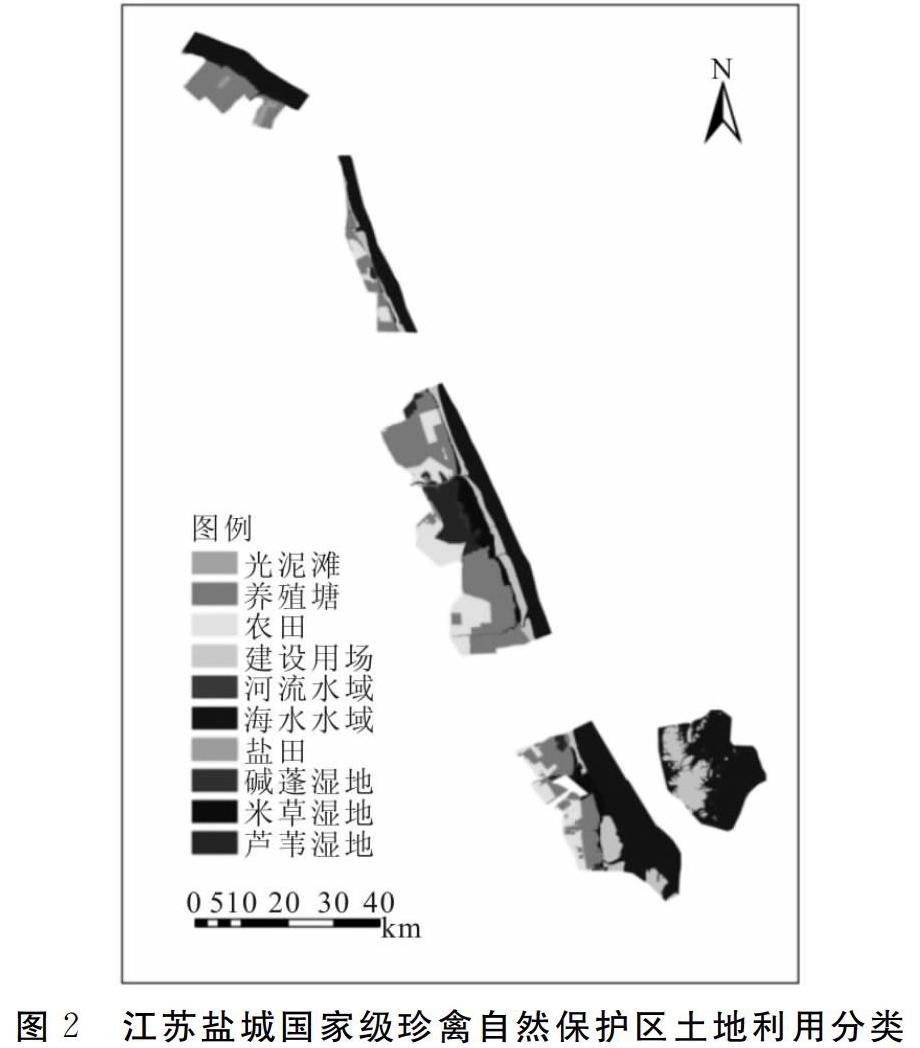

江蘇省土地資源稀缺,土地供需矛盾十分突出,而江蘇的后備土地資源主要集中在沿海灘涂地區。灘涂圍墾是對灘涂濕地生態演變影響最強的一種土地利用方式,自20世紀80年代至今,鹽城保護區核心區以外大量濕地被圍墾與開發,原生濕地大面積減少,灘涂破碎化日益嚴重。保護區淺海水域面積為102425 hm2,占保護區總面積的41.42%;自然濕地面積僅為52038 hm2,占保護區總面積的 21.05%,主要包括河流、光灘、沼澤濕地等;保護區人工濕地面積為63944 hm2,占保護區總面積的25.86%,主要包括養殖塘和少量鹽田;農田面積為27974 hm2,占保護區總面積的11.31%(圖2)。土地的開發利用,直接減少了鳥類的棲息空間,雖然養殖塘和農田也可以為鶴類、雁鴨類、鷗類等水鳥提供部分覓食地和棲息地,但是面對人鳥爭食,周邊社區經常會采用各種辦法來驅趕鳥類。因此,如何協調好資源保護與經濟發展的關系,也是亟待解決的嚴峻問題。

5?有效管理的對策與建議

5.1?科學化分類分區管理

保護地分區管理是國際上普遍采取的管理方式,有利于有效保護和利用資源和環境、發揮保護地的多種功能。鹽城保護區目前的功能分區分為核心區、緩沖區、實驗區,由于圍墾開發的歷史遺留問題,目前還無法完全按照自然保護區的條例要求,完全實施好現在的分區管理的目標。尤其是此舉不符合保護地內及其周邊社區居民的合法利益,會使得資源保護和社區經濟的發展出現不可調和的矛盾,因此保護區現存的功能分區是不適合保護區有效管理的,所以保護區需要根據國家和國際的相關規定和標準要求重新劃定適宜的功能區。不同的功能分區,意味著不同管理目標,不同的保護和管理措施。根據國家新的保護地管理指導意見,保護區功能分區由以前的三區改為兩區,分為核心保護區和一般控制區,但是不同的保護地的區域特點不一樣,具體分區時,還需要充分考慮現有物種種群數量、遷徙規律、適宜生境、分布區域、適宜規模、資源分布特點、環境容納量等因素,因地制宜的分類分區保護,就鹽城保護區來說,除核心保護區外,一般控制區可根據實際情況,再劃分出生態保育區、生態農業區、生態觀光區、一般農業區等不同區劃。目前鹽城保護區的核心區,是一塊20世紀50年代以來我國東部沿海現存的唯一的未被圍墾的自然濕地,對于這一塊區域要做的是更多的考慮如何維持固有的自然生態特征,開展相關的科學研究,建立核心保護區。同時核心區周邊的緩沖區目前大部分被開發為魚塘和農田,但是其依然為大量的越冬鳥類提供了棲息和覓食的空間。所以筆者認為基于保護區未來更好地科學管理規劃,應將緩沖區作為一般控制區,進行科學合理地設置,劃分為生態保育區和生態農業區,實現人與自然的和諧共處。同理現在的實驗區也可以根據生境和地理位置劃分為相對應的生態保育區、生態農業區 、一般農業區、生態觀光區等相關功能區,這樣可以使得保護區的管理更有針對性并且可以大大提高管理工作的效率,同時可以更好地平衡與社區多方的利益關系,滿足更多的相關利益者的需求。

5.2?實現預定的管理目標

5.2.1?建立網格化多維度監測體系

保護區的管理需要依托動物、植物、水文、環境等生態特征的監測,通過各項監測數據來確定保護區的管理是否達到相對應的基礎目標。同時除了相對應的生態監測數據以外,保護區內的關鍵物種的存續和數量的恢復也是保護區管理是否到位的重要指標。因此建立科學完善的監測體系非常重要。利用遙感衛星數據的多樣性以及在時間維度、空間維度上的尺度差異,以保護區植被、氣候、水文、土壤、生態系統功能和人類活動影響等參數作為主要監測指標,結合大數據、云計算、地理信息系統等相關技術,通過網格化開展現有資源及環境的監測,建立保護區野生動物種群和棲息地生境質量監測體系,以實現對棲息地生態長時間序列、多空間尺度的全方位快速監測與評價,并對棲息地變化、變遷方向和未來發展做出預估,為政策的制定和保護策略提供重要的信息保障和決策支持,同時為更合理的功能分區提供依據。以充分發揮出網格化監測管理多層次、立體化的科學優勢。

5.2.2?加強多學科交叉科學研究,合理保護與利用資源

研究“保護與發展”這個主題,既涉及生態學、地理學、生物學等自然科學,也涉及經濟學、管理學以及社會學等人文社會科學,需要多學科結合運用才能更好地解決問題。例如談到保護,以單一的瀕危物種丹頂鶴來說,自然科學者有研究表明保護區景觀格局的變化會影響丹頂鶴分布的變化,丹頂鶴的棲息地逐漸向保護區核心區縮減,但是根據調查結果顯示,周邊的農田也是鶴類、雁鴨類水鳥比較適宜的生境,但是卻無法解決野生動物保護與周邊社區的矛盾,目前提倡的生態補償機制也只是一個被動的解決問題的方式,需要考慮如何發展生態農業產業的同時,為野生動物提供良好的棲息環境,實現人與自然和諧共處。再例如灘涂泥螺、貝類等可再生資源的采擷利用問題,根據我國自然保護區條例,保護區核心區和緩沖區內的自然資源一律不允許利用,包括可再生資源,但是根據鹽城保護區的日常監測結果顯示,利用核心區、緩沖區灘涂泥螺、貝類等可再生資源的鳥類很少,且在鹽城保護區核心區與緩沖區棲息的鸻鷸類水鳥遠不如部分實驗區的水鳥數量多,其原因機制是什么,是和其它生物資源有關還是和地理因素有關?合理的利用資源是否可以更好地保護資源,其利用的閾值又是什么?因此,未來“保護與發展”的研究急需要進一步加強多學科交叉研究以及研究方法的組合使用,為保護與發展的平衡尋求出路。

5.2.3?產學研合作,利用科技成果提高管理水平

開展自然保護區保護與管理工作,光靠濕地保護區和周邊社區的力量是不夠的,還要借助有濕地保護專業技能的科研機構或者非政府組織,加強與相關科研單位和大專院校的合作,為其提供科學研究和教育實踐基地,利用其先進的技術和科學的理念,使得保護區生態修復及周邊的社區發展具有先進的科學指導基礎,最大程度實現可持續發展的目標。同時,最重要的是要形成一套人員交流培養的平臺,用以加強濕地保護的管理有效性和科學性。

5.3?加強人才引進和人員培養

針對人員培訓、能力培養、方案實施等方面進行更好的管理。保護區應該加強專業人員引進,爭取增加編制數量,同時對現有人員要加強培訓,提高保護區人員的科研素質,提高科學決策水平,增強科研隊伍整體實力。同時最重要的是要做好崗位劃分,并通過落實相對應的人才政策,從尊重人才、吸引人才的角度出發會有很大的積極作用。

參考文獻:

[1]王昌海.自然保護區生態保護與發展研究進展與展望[J].林業經濟,2019,41(10):3~9,31.

[2]徐網谷, 秦衛華, 劉曉曼, 等.中國國家級自然保護區人類活動分布現狀[J]. 生態與農村環境學報, 2015,31(6): 802~807.

[3]郭子良,祝?偉,雷茵茹,等.自然保護地管理有效性評估方法綜述[J/OL].世界林業研究:1~10[2020-02-23].https://doi.org/10.13348/j.cnki.sjlyyj.2020.0001.y.

[4]胡洵瑀,錢逸凡,朱勇強,等.世界主要國家國際重要濕地信息公開及濕地名錄建立[J].濕地科學與管理,2019,15(3):21~26.

[5]王獻溥,郭?柯.論世界遺產地和生物圈保護區的關系[J].植物研究,2004(2):254~256.

[6]HOCKINGS M, STOLTON S, DUDLEY N. Evaluating effectiveness: a framework for assessing the management of protected areas[R]. Best practice protected area guidelines series No.6: IUCN, Gland,Switzerland and Cambridge, UK, 2000.

[7]張亞楠,趙永強,陳?浩,等.1983~2017年間丹頂鶴在鹽城越冬地的種群變化分析[J].四川環境,2018,37(6):154~159.

[8]劉?伶.蘇北土地利用變化對丹頂鶴越冬棲息地分布影響研究[D].南京:南京師范大學,2018.

[9]孫賢斌,劉紅玉.江蘇鹽城海濱區域丹頂鶴適宜越冬生境變化[J].生態學雜志,2011,30(4) : 694~699.

[10]曹銘昌,龔?溪,孫孝平,等.江蘇鹽城自然保護區濕地景觀格局空間優化模擬[J].生態與農村環境學報,2016,32(5):743~749.

[11]曹銘昌,孫孝平,樂志芳,等.基于 MAXENT 模型的丹頂鶴越冬生境變化分析:以鹽城保護區為例[J].生態與農村環境學報,2016,32 (6) : 964~970.

[12]顧燕飛.崇明東灘互花米草生態控制的施工技術及效果[J].上海交通大學學報(農業科學版),2019,37(5):83~88.