斜陽春愁沈祖棻

張勇 潘鳳

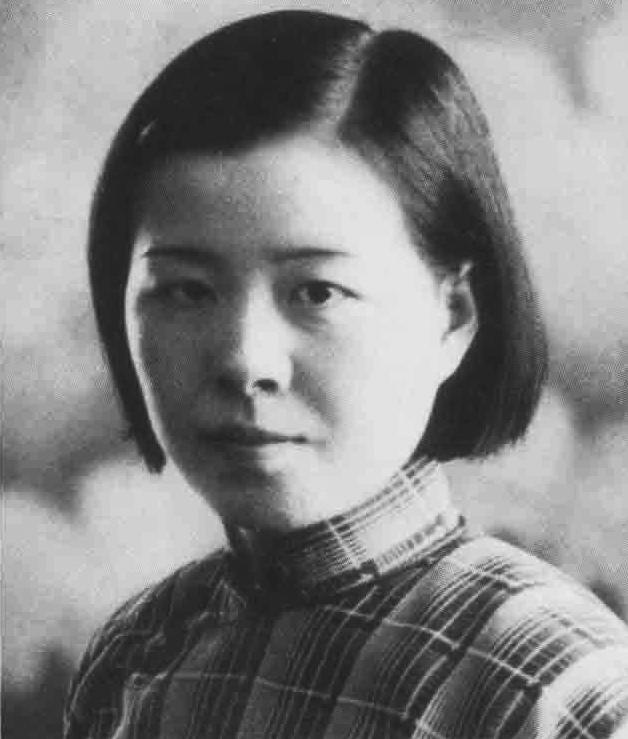

沈祖棻是民國時期著名女作家,生于蘇州名門望族,祖父沈祖謙曾任徐州兵備道,父兄與文化界名人來往密切。少女時期沈祖棻就學于中央大學、金陵大學,與南京淵源頗深。她是文壇的多面手,現代小說、散文、新詩、詩詞文賦均清麗典雅、嚴謹貼切,尤工于傳統詩詞。白話文學創作細膩精妙,技巧高超,作品常見諸報刊,短篇小說《辯才禪師》被收入《新文學大系》。四十年代后主要以舊體詩詞為抒情錄史的方式,主張“暫憑詞賦守心魂”,其詩詞才氣橫溢、描摹景致委婉動人,備受前輩、同仁推崇,汪東、沈尹默、朱光潛等人曾將她譽為“當代李清照”,有“易安而后見斯人,骨秀神清自不群”之贊。南京的文化滋養激發了她的新舊文學創作,構建了她的文學審美品位,這里不僅是她的求學之地,也是她創作的根源,更是她終生感情的牽掛。在她顛簸坎坷的一生中,文學是支撐生命的支柱,而在南京的求學、就職的履歷訓練了她的文學創作技法,也給予了她創作的情感來源,她在此收獲了影響終身的師生情、真摯奉獻的友情和相濡以沫的愛情。

衣缽傳承師生情

沈祖棻本為蘇州大家閨秀,“生小住江南,橫塘春水藍”。山水靈秀的家鄉培養了沈祖棻溫婉善良的氣質。她自幼在家中接受私塾教育,兼修英文、算術等科目,在堂兄影響下對舊體詩詞產生濃厚興趣,傳統文學功底扎實,性格端淑,精致秀美的江南風土造就了她執著寬和的品性,凝練出“骨秀神清”的創作風格。16歲沈祖棻考入上海坤范女子中學附小接受現代教育,并開始進行詩文創作。1930年考入中央大學上海商學院,因脾性與商科不合,1931年轉入南京中央大學中文系,受業于國學大師汪東、吳梅、汪辟疆、黃侃等。黃侃為她取字“子苾”。1934年金陵大學文學院成立國學研究班,沈祖棻考取了國學研究班學員(即研究生),吳梅為導師之一。她在《自傳》中提到自己創作和研究的師承關系:“在校時,受汪東、吳梅兩位老師的影響較深,決定了我以后努力的詞的方向,在創作中寄托國家興亡之感,不寫吟風弄月的東西,及以后在教學中一貫地宣傳民族意識、愛國主義精神。”

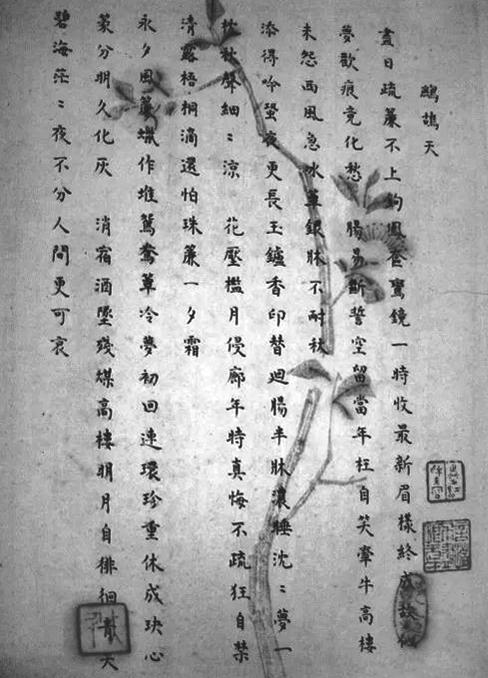

1932年時任中央大學文學院院長的汪東開設詞選課,23歲的沈祖棻以一首《浣溪沙》展露出超凡的古典文學功底和靈秀才氣,汪先生評為“后半佳絕,遂近少游”。詞曰:

芳草年年記勝游,江山依舊豁吟眸。鼓鼙聲里思悠悠。三月鶯花誰作賦?一天風絮獨登樓。有斜陽處有春愁。

程千帆先生注明這首詞寫于1932年春。末尾一句“有斜陽處有春愁”既點明創作時間,又暗喻時局動蕩,內憂外患甚重,外有日寇,內多國賊,國家危殆殘敗如夕陽,當此情境如何不讓國人愁思深重?前文寫景而不拘泥于細微處,末尾一筆宕開,語言凝練新奇,境界寥落宏大,因此得到世人贊賞,沈祖棻也因此得名“沈斜陽”。汪先生推重這種工整深刻的詞風,對沈祖棻大加勉勵,促使沈祖棻“專力倚聲”,從此致力于古典詩詞創作,從1932年到1949年創作完成了500多首詞,篩選編訂為《涉江詞》。錢仲聯在《近百年詞壇點將錄》稱沈祖棻“出汪旭初門,能傳旭初詞學”,將其視為繼承汪東先生詞學衣缽的得意門生。而她自南京求學時期開始創作的《涉江詞》由汪東先生親自撰寫序言為之推介,汪東評價沈祖棻自中央大學畢業前后的詞作富有巧思、狀物抒情貼切,“覃思多暇,摹繪景物,才情妍妙,故其辭窈然以舒”。成熟期詞作則:“諸詞皆風格高華,聲韻沉咽,韋馮遺響,如在人間。一千年無此作矣。”贊許之意躍然紙上,這位女弟子在民國詩壇上聲名日盛,黃裳評價她創作格調遠超時人,“高出于三百年來的女詞人”。陳永正則將其定位為聚斂天地鐘秀毓秀之氣醞釀而成的絕世才女,詩詞成就與李清照相比毫不遜色:“時人每謂涉江為易安而后一人。竊以為其才情之富,學養之深,題材之廣,似更凌而上之,謂為千古以來第一女詞人亦無不可。”

沈祖棻就讀于中央大學和金陵大學時,除汪東先生外,吳梅先生對其指導頗多,師生均來自蘇州,從1932年10月沈祖棻第一次拜訪吳先生起,師生互相激賞,《吳梅日記》中多次記錄沈祖棻到訪,吳梅贊沈祖棻容貌端秀,“沈極美,又是吳人,吾婦頗投契也”。吳梅先生開設詞學概論課,組織學生組建社團進行詩詞創作,沈祖棻詩詞靈秀且學曲興致濃厚,與師長交流頻繁。1934年沈祖棻自中央大學畢業考入金陵大學國學研究班后,吳梅在日記里記錄沈祖棻成績優異,為當年畢業生中“女生之翹楚”,并多次記錄沈祖棻的詞作。師生交往密切,沈祖棻在老師家中學拍昆曲,飯點便留下進餐,時常聯句唱和,多次借閱各類圖書并交流習作。每逢節日前往拜望,吳梅或師母生病時沈祖棻也必來探視,婚喪嫁娶均來致禮,師生相處如親人。沈祖棻組詩社請吳梅先生每周評點作品,日常寫作遇到瓶頸時便來求教,畢業時來求字求職,學潮來臨時向老師通報消息,師生相得,盡得真傳。吳梅先生對自己的得意門生愛護有加,1936年因沈祖棻請托謀職,便將戲劇學校的兼職讓給她,1937年聽說湖州女中聘國文教師,立刻寫信給沈祖棻推薦她就職。為師者愛惜人才,為學生計之長遠。沈祖棻何其有幸,遇到中央大學、金陵大學這些學養深厚、品性端方的教師,滋養豐厚了自己的學識,也發掘訓練出超常的文學創作才華,成為民國詩詞領域深情雋永的“集大成者”。

沈祖棻自師長那里習得了古典詩詞創作的技法,建立貫穿一生的對古典詩詞的摯愛。她曾借小說《辯才禪師》清晰表述對文學難以割舍的情誼,這部小說被收錄進《中國新文學大系》(1927—1937)第五集中。小說描述辯才禪師遭唐太宗設計騙走王羲之的書法瑰寶《蘭亭集序》的故事。這一稀世珍寶由王羲之第七代孫智永禪師傳給了自己的弟子辯才禪師,并成為辯才禪師鐘愛的藝術品,“那一幅雖然經過了悠長的歲月而略泛灰黃色但仍不失其光潔的蠶繭紙,上面分布著那用書者的靈魂的液汁注入鮮潤的墨光里所表現的字,一個個像生龍活虎般跳進他的眼睛,攝住他的感覺,攫住他的靈魂。”絕妙的佳品攝人魂魄,讓人欲罷不能,辯才法師遇到蕭生時,以為自己得到了可以不拘形跡地進行精神交流的至交,不料此人是唐太宗派來取《蘭亭》的御史。被皇權搶走了《蘭亭集序》的辯才禪師,失去了生命的追求,“他找不到生活的意義,他開始奇怪自己的活著。他第一次感覺到自己的衰老,死的幕在他的面前揭開了。”透過創作于1935年的這篇小說可以看出青年沈祖棻淡泊名利,對藝術的追求不以獲取聲名利祿為導向,以端麗清雋的文字表述出對藝術純美的追求。青春稚嫩的作者未經世事風霜,將藝術視為自己的靈魂和一切,情感雖真摯卻多難持久,但沈祖棻始終如一,視文學為人生最高要義,為其九死而不悔。“至親惟有詩,抱心死有歸。”四十年代因戰亂流離于重慶時,她憂心于自己多年積攢的作品可能毀于戰火,在致老師汪東、汪辟疆的書信中自陳:“受業向愛文學,甚于生命。”每有空襲警報必攜帶詞稿,甚至設想如果詞稿和自己只能二存一,寧可“人亡而詞留”。這種對藝術的執著追求與辯才禪師視《蘭亭集序》為靈魂所系是一致的,文學是沈祖棻終生的信仰。正是南京求學時遇到的這些名師引領,讓她踏進文學殿堂,從此醉心于詞海。

惺惺相惜長為友

沈祖棻性情溫婉,與人為善,吳宓曾盛贊“棻品性純淑端和”,在南京求學、任職期間與愛好相近的同學們結下深厚友情,經多年動蕩后友誼歷久彌新。這番情意是她多年坎坷生涯里的慰藉,也是她忠貞純凈的詩人品性的回響。

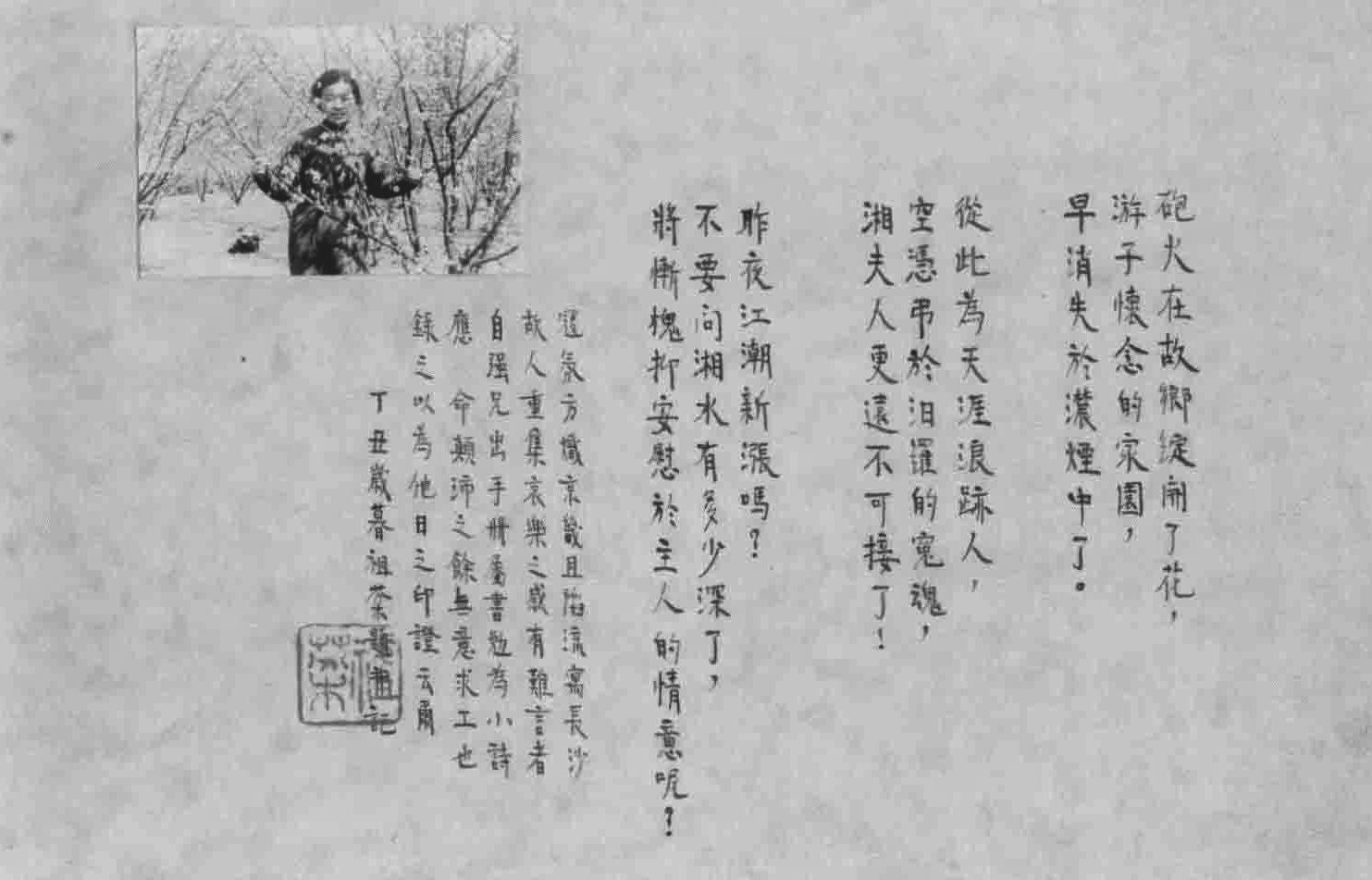

1932年沈祖棻就讀于中央大學時,受汪東、吳梅老師的影響,與同學尉素秋、王嘉懿、曾昭燏、龍芷芬成立詞社,因第一次聚會地點在今日東南大學四牌樓校區內六朝松下的“梅庵”,故此名為“梅社”。這個女生社團每兩周聚會一次,輪流做東,每次指定一詞牌名作詩,一周后交卷并互相評點,聚會結束后將作品抄錄交給吳梅先生批改。后期中央大學知名才女徐品玉、張丕環等人也加入進來。詞社成員均以詞牌名代稱,沈祖棻為“點絳唇”,尉素秋在《詞林舊侶》提及沈祖棻筆名的由來:“她是蘇州人,明眸皓齒,服飾入時。當時在校女同學很少使用口紅化妝,祖棻唇上胭脂,顯示她的特色。”“霜花腴”是曾國藩曾孫曾昭燏;“釵頭鳳”龍芷芬行走時身姿窈窕;“西江月”尉素秋為人疏爽;熱誠善良;徐品玉人稱“菩薩蠻”;章伯璠號為“虞美人”。這些初學詩詞的少女在創作中情思精妙,文風清婉,辭藻古雅純正,模仿南宋名家文風,作品輕靈飄逸。創社的五位女生友情深厚,雅集地點遍及南京的各處歷史遺跡,如明孝陵、玄武湖、靈谷寺、臺城、棲霞山、秦淮河等地。這段美好的回憶在沈祖棻的詩詞中多有體現,她常以梅社雅集的盛況入詞:“記梅花結社,紅葉題詞,商略清游。蔓草臺城路,趁晨曦踏露,曲徑尋幽。”(《憶舊游》)毫無功利之心的同人社團活動既讓這些少女建立了對古典詩詞的終生熱愛和藝術追求,也成為師生、同學之間感情加深的機緣。離開學校后,她們在戰亂中分離,但年少時的情誼讓她們彼此牽念、互相探問。抗戰時期沈祖棻避難于安徽,得好友尉素秋幫助。1938年后中央大學、金陵大學師生陸續入川,汪東、汪辟疆、章璠、尉素秋、杭淑娟等相聚于重慶,大家重興詞社,登山臨水,飲酒賦詩。“旭初師和‘梅社的我們幾個,常在重慶作詩酒之會。”此后梅社成員雖各有遭際,但在形勢許可時一直保持著書信往來,歷久彌新的友情和矢志不移的文學愛好讓他們的故事成為一段佳話。

沈祖棻對文學的愛好出自天性,她的才情在白話詩歌、散文和小說創作中同樣奪目。早在1930年她便發表新詩《一棵無名的小草》,展現出獨特的人生追求,大部分人對名利、財富和權勢無法做到“沒興趣、無利益、不參與”。而沈祖棻慧心獨具,早就參透了人生的要義,在她眼中無名的小草不需去爭取任何人的關注,默默無聞卻堅韌獨立的生存便是它的價值所在。除了自發的詩歌創作外,1934年她與中央大學和金陵大學學生常任俠、汪銘竹、孫望、程千帆、滕剛、章鐵昭、艾珂七個人組織了一個新詩社團《土星筆會》,從1934年9月1日到1937年5月編輯出版同人期刊新詩刊物《詩帆》半月刊。《詩帆》中的作者多善于運用古典意象營造詩情氛圍,從古典詩詞尤其是唐詩和宋詞中汲取營養,運用詩詞中常見的意象或典故來傳達現代意義的情緒,達到讓人耳目一新的效果。沈祖棻是其中唯一的女性成員,其現代詩風格鮮明,“從舊的事物中也能找到新的詩情”,結成一種特別風味的新詩。她吸納傳統文學資源,融入現代生活感受的努力,遠比早期“一些古樂府式的白話詩,一些《擊壤集》式的白話詩,一個詞式和曲式的白話詩”穩練,也比一味模仿西方詩歌形式和語言的讓人讀不懂的新詩更成熟,更符合中國讀者的欣賞習慣。《給碧蒂》《來》《忍耐》《過客》中的愛情既有中國傳統道德所崇尚的忠貞專一、溫柔賢淑的特色,“來吧,來休息一會吧,這里是你溫暖的家!”又有現代女性意識獨立自尊的烙印,“我凝望著我的過客遠去的背影,用早禱時寧靜的心情替他祝福;但是我從此關上那扇靜靜的門,不再招待冬夜山中風雨的過客;我不在四谷的月光下尋找失落的夢,只默默地燃一爐火,唱起我自己的歌。”堅韌與溫柔恰到好處地糅合成現代知識女性落落大方的氣質,展現出女性細膩的情致和自信的態度。“土星筆會”集結了校園同好創建刊物,在三十年代的南京文學創作領域形成一定影響,填補了南京新詩界的空白,但因傳播途徑有限,在全國范圍內影響并不大,代售處僅有南京花牌樓現代群眾書局和上海雜志公司,另寄贈各大圖書館,刊物在市面上并不常見,客觀上制約了社團發展和詩會的新詩理念的傳播。但在這個社團中沈祖棻遇到了自己的靈魂伴侶程千帆先生,1934年秋后詩社中彼此欣賞的兩位詩人定情,從此攜手一生,而在南京詩社的時光則是他們生命中最甜蜜穩定、躊躇滿志的階段。

相濡以沫今“程沈”

少年成名的沈祖棻與愛人程千帆年紀相差四歲,相遇時學業和社會聲譽上似乎并不相配。當時沈祖棻已經是文壇上小有名氣的新文學作家。1931年沈祖棻在《新時代》月刊中發表大量新詩、小說和劇本,并憑借小說《暮春之夜》獲得該刊的征文比賽頭獎,獲得“造嶄新時代”銀盾一座、書券三元、專號一冊。文壇消息中將她稱為有名的“無名作家”,并盛贊她為脫穎而出的青年作家。而此時程千帆仍在蓄力積累階段,在文學創作上比較稚嫩,尚未嶄露頭角。二人自1934年共同組建詩社“土星筆會”,在創作詩歌、編訂刊物的過程中不斷加深了解,因觀念投契,彼此欣賞,相戀四年后,于1937年結為夫妻。