基于討價還價博弈的公眾參與政府定價問題研究

路正南 張蓓蓓 朱東旦

摘要:文章借鑒輪流出價的討價還價博弈模型,分別討論了完全信息條件下和不完全信息條件下博弈過程,相應的子博弈納什均衡解即為雙方在兩種情況下的獲益比例,發現利益分配比與雙方的談判損耗系數、雙方的強弱地位對稱性以及政府迫使公眾轉讓的利益相關。為了減小談判損耗,需提高討價還價的能力。結合南京地鐵的實例得出結論:雙方對博弈信息的掌控程度直接影響最終的利益分配,為了保護公眾的利益,政府應盡量消除這種信息不對稱的現象,公眾也應更加積極獲取信息來參與定價。

關鍵詞:公眾參與;完全信息;不完全信息;討價還價博弈

我國在計劃經濟時期,大多數商品和服務價格都由政府直接制定,沒有公眾參與定價這一環節,這也一方面導致國人對公眾參與政府定價了解甚少所以意識淡薄,積極性不高。在現行的市場經濟體制下,大多數價格由市場自行調節,由政府制定價的都是一些基礎物資或設施等,市場的局限性使得它們也需要一定的宏觀調控。這與人民群眾切身利益息息相關,公眾參與能保障公共決策的合理性,故研究此問題不僅有一定的理論價值,也有實踐指導意義。政府在定價時需要考慮到社會各方的利益需求,離不開公眾的有效參與。有效的公眾參與,可以促進政府不斷的改善定價機制,使定價更加的民主、公正和科學。在公眾參與的過程中,公眾、政府、承包商、專家學者等社會各方都應有代表出席,并發表相關意見。當前主要的公眾參與定價途徑有價格聽證、專家咨詢、民意調查等。

國外的公眾參與發展較早,許多制度已經趨于成熟,所以公眾如何參與政府定價問題的文獻不多。Carolyn McAndrews等提出公民參與交通規劃通常是建立在自由民主的基礎之上,在自由民主的基礎上,個人表達他們對一個項目的偏好。提出一個基于采訪分析利益相關者的參與是建立在公眾參與的互補模型,得出在公眾參與過程中圍繞集體行動的這些沖突暴露了它的“單向溝通”,并促成了一種不同的政治進程,在這種政治進程中,鄰居的組織是強有力的,并影響著決策。Theresa Mau-Crimmins等對大學生測試了多準則決策方法(Analytic Hierarchy Process, AHP),發現AHP作為一種公共參與工具,具有實際應用的潛力。國內學術界從 20 世紀 90 年代末期開始研究公眾參與政府定價問題,但由于價格聽證制度是目前公眾參與使用最多的方式,所以也限制了學者們的研究重點。除此之外,公共決策,經濟規制中的公眾參與問題研究也有了很多新的進展。陳惠蓉認為,現場聽證會有許多缺陷,不能很好地適應現代人的參與,應加以改革,開發建設網絡平臺。網上聽證更加便于公眾參與,可以極大地提高公眾參與的積極性。胡斌從將聽證過程中的公眾參與定義為一個多方參與的博弈過程,以北京的公共交通聽證會為例分析如何達到有效參與。總地來說,政府定價中的公眾參與環節越來越受到學者們的重視,但是大多圍繞聽證制度的現狀與不足展開,專門研究公眾參與政府定價過程并探討合理科學的參與機制的文章與成果較少。

基于上述背景,本文探討雙方地位不對稱情況下(政府占據強勢地位),公眾在參與政府定價時通過博弈談判利益分配的過程。與之前的相關文獻比較,它更加貼合實際情況,并且具有一定的參考意義。這一談判過程主要是通過比較強勢程度不同的地位以及雙方掌握信息情況,最終得出雙方在相應情況下分配的利益比例,進而得出政府和公眾的最優分配。同時,也反映出傳統的公眾參與方式中的一些不足,例如信息的缺乏、準確性低等。雙方都應采取一定的措施來提高公眾參與的積極性,推動公眾參與機制合理化的建設。

一、公眾參與政府定價中的博弈描述

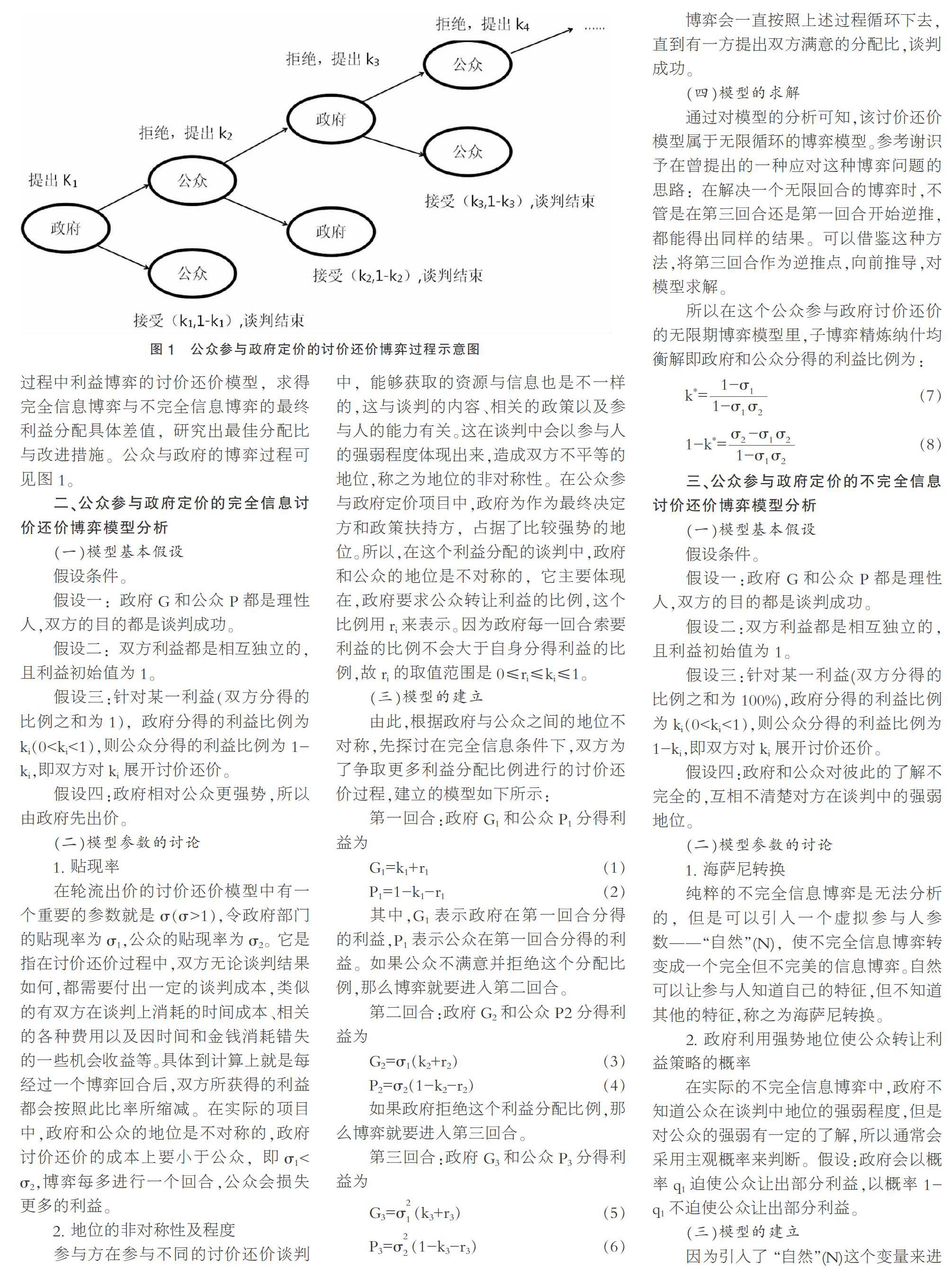

假設政府和公眾針對某一項目定價進行商討,雙方分得的利益比例之和為1。通常地,政府先出價,即政府提出雙方分得的利益比例大小,公眾可以接受或者拒絕。第一回合,政府向公眾出價。如果公眾接受了這個利益分配比,則雙方達成一致,談判結束。但是,如果公眾拒絕了這個報價,那么第二回合將由公眾將向政府出價,當政府接受公眾的報價時,雙方達成一致,談判結束;當政府拒絕公眾報價時,談判進入第三回合,政府再向公眾出價,此過程不斷重復循環,直到有一方接受另一方的報價時談判結束。

在實際的討價還價過程中,雙方掌握的信息量是至關重要的,對談判結果有著決定性的影響。即如果其中一方例如公眾,悉知了政府的討價還價能力、有效談判能力、以及每次談判所消耗的成本等,那么它將在談判過程中處于優勢,可以提前準備好談判戰術,隨機應變。如果公眾方提前得知了政府方可接受的價格區間或是已獲取信息的程度,那么它就在談判中占據了主導的地位,最終在談判中獲勝的幾率也就更大。該談判過程可以根據公眾與政府之間互相了解程度分為完全信息博弈和不完全信息博弈。因此,可以通過對比這兩種情況下公眾參與政府定價過程中利益博弈的討價還價模型,求得完全信息博弈與不完全信息博弈的最終利益分配具體差值,研究出最佳分配比與改進措施。公眾與政府的博弈過程可見圖1。

二、公眾參與政府定價的完全信息討價還價博弈模型分析

(一)模型基本假設

假設條件。

假設一:政府G和公眾P都是理性人,雙方的目的都是談判成功。

假設二:雙方利益都是相互獨立的,且利益初始值為1。

假設三:針對某一利益(雙方分得的比例之和為1),政府分得的利益比例為ki(0

假設四:政府相對公眾更強勢,所以由政府先出價。

(二)模型參數的討論

1. 貼現率

在輪流出價的討價還價模型中有一個重要的參數就是σ(σ>1),令政府部門的貼現率為σ1,公眾的貼現率為σ2。它是指在討價還價過程中,雙方無論談判結果如何,都需要付出一定的談判成本,類似的有雙方在談判上消耗的時間成本、相關的各種費用以及因時間和金錢消耗錯失的一些機會收益等。具體到計算上就是每經過一個博弈回合后,雙方所獲得的利益都會按照此比率所縮減。在實際的項目中,政府和公眾的地位是不對稱的,政府討價還價的成本上要小于公眾,即σ1<σ2,博弈每多進行一個回合,公眾會損失更多的利益。

2. 地位的非對稱性及程度

參與方在參與不同的討價還價談判中,能夠獲取的資源與信息也是不一樣的,這與談判的內容、相關的政策以及參與人的能力有關。這在談判中會以參與人的強弱程度體現出來,造成雙方不平等的地位,稱之為地位的非對稱性。在公眾參與政府定價項目中,政府為作為最終決定方和政策扶持方,占據了比較強勢的地位。所以,在這個利益分配的談判中,政府和公眾的地位是不對稱的,它主要體現在,政府要求公眾轉讓利益的比例,這個比例用ri來表示。因為政府每一回合索要利益的比例不會大于自身分得利益的比例,故ri的取值范圍是0≤ri≤ki≤1。

(三)模型的建立

由此,根據政府與公眾之間的地位不對稱,先探討在完全信息條件下,雙方為了爭取更多利益分配比例進行的討價還價過程,建立的模型如下所示:

三、公眾參與政府定價的不完全信息討價還價博弈模型分析

(一)模型基本假設

假設條件。

假設一:政府G和公眾P都是理性人,雙方的目的都是談判成功。

假設二:雙方利益都是相互獨立的,且利益初始值為1。

假設三:針對某一利益(雙方分得的比例之和為100%),政府分得的利益比例為ki(0

假設四:政府和公眾對彼此的了解不完全的,互相不清楚對方在談判中的強弱地位。

(二)模型參數的討論

1. 海薩尼轉換

純粹的不完全信息博弈是無法分析的,但是可以引入一個虛擬參與人參數——“自然”(N),使不完全信息博弈轉變成一個完全但不完美的信息博弈。自然可以讓參與人知道自己的特征,但不知道其他的特征,稱之為海薩尼轉換。

2. 政府利用強勢地位使公眾轉讓利益策略的概率

在實際的不完全信息博弈中,政府不知道公眾在談判中地位的強弱程度,但是對公眾的強弱有一定的了解,所以通常會采用主觀概率來判斷。假設:政府會以概率q1迫使公眾讓出部分利益,以概率1-q1不迫使公眾讓出部分利益。

(三)模型的建立

博弈會一直按照上述過程循環下去,直到有一方提出雙方滿意的分配比,談判成功。

(四)模型的求解

通過類比第二章的模型可知,這是一個不完全信息條件下無限循環的博弈模型。所以,同樣地選擇將第三回合作為逆推點,向前推導,對模型求解。所以在這個公眾參與政府討價還價的無限期博弈模型里,子博弈精煉納什均衡解即政府和公眾分得的利益比例為:

當q1=1時,表示政府一定會強勢地迫使公眾轉讓部分利益,此時公眾需轉讓的利益比例最大,該情形即為完全信息討價還價博弈;當q1=0時,表示政府迫使公眾轉讓部分利益,即表示政府沒有強勢地位;當0 四、案例分析 2005年9月至2014年6月,南京此時處于地鐵建設運營的初期,采取了分段計價票制。在地鐵運營的初期,乘客還沒有徹底轉變自己的乘車習慣,地鐵的客流量小;同時由于地鐵網絡沒有搭建起來,交通的便利性不夠,缺乏有效的市場需求。因此在這個時期,最好的方法就是用低票價吸引乘客,讓他們選擇用地鐵代替公交、出租車等交通。這是一種客流培育戰略,先不計成本地將客流的培育放在第一位,當越來越多的乘客因為低票價開始嘗試地鐵,便會進一步了解地鐵、發現地鐵的優勢,就能引導更多乘客乘坐地鐵。這也有利于舒緩南京擁擠的地面交通,具有很大的社會效益。但是隨著南京不斷開通多條新線路,這種低廉的收費票制不再符合地鐵發展的需要。 自2014年7月1日起,南京地鐵不再采用按站點分段計費,而是調整為按里程計價。乘客們對票制的改革也持認可態度,從不但沒有減少反而穩定增長的客流量就可以看出。票制改革后每一年的地鐵日均客運量、年客運量都不斷上升,運營票務收入也持續上漲,從2014年的3.4億元虧損慢慢減少到2017年收支平衡還略有盈余。 故該文基于專家調查法,通過向專家發放問卷進行實證分析。通過江蘇省物價局通過向該項目管理人員和相關專家學者發放調查問卷,獲取相關參數,帶入討價還價博弈模型進行進一步的分析研究。在調查中一共發放了130份問卷,成功回收并有參考價值的問卷124份,符合要求。參與調查的專家人員包括地鐵項目管理人員36名、道路部門管理人員22名、大學教授17名、相關科研學者55名。我們將專家們給出的每一個參數因子求出平均值,即可得到南京地鐵項目定價的討價還價博弈中政府和公眾各自的談判消耗因子、政府選擇采取強勢地位迫使公眾轉讓利益份額的概率、政府在博弈過程中欲向公眾索要的利益份額的參數值,如表1所示。 將上述數據帶入式(7)或式(8)、式(15)或式(16),得出結果如表2,圖2所示。 首先,通過分析可知,在不完全信息條件下,政府部門分得的利益份額總是比完全信息條件下要多;而在完全信息條件下,公眾分得的利益份額總是比不完全信息條件下要多。這是因為政府在不知道公眾是否強勢的情況下讓公眾轉讓部分利益份額的概率就會偏小,所以相應地就會增大。除此之外,還可以發現政府和公眾最終利益分擔的比例大小與各自的討價還價能力相關,而討價還價能力包括獲取參與方信息的能力,進行有效談判的能力,控制談判成本的能力。 其次,不能因為政府在不完全信息條件下獲利更多,就追求談判信息的不完整性。必須明確政府的目的并不是追求自身利益份額最大,而是制定出合理的價格。不完全信息條件下出現的利益偏向政府部門的現象更揭示出公眾在參與政府定價中處于弱勢地位,這種情況下制定的價格是不科學的。