舒肝理氣方對肝胃不和型慢性淺表性胃炎的臨床意義及藥理學研究

李曉微 石瑞君 楊欣欣

【摘要】 目的 探討舒肝理氣方對肝胃不和型慢性淺表性胃炎的臨床意義及藥理學研究。方法 80例肝胃不和型慢性淺表性胃炎患者, 隨機分為試驗組和對照組, 每組40例。對照組采用常規治療, 試驗組在對照組基礎上采用舒肝理氣方治療。比較兩組患者臨床療效及治療后胃鏡檢查情況。結果 試驗組患者的臨床總有效率為95.0%, 高于對照組的77.5%, 差異有統計學意義(P<0.05)。試驗組患者的水腫、黏液增多、充血糜爛、糜爛、返流發生率分別為2.5%、5.0%、0、0、0, 均低于對照組的15.0%、20.0%、10.0%、12.5%、12.5%, 差異均有統計學意義(P<0.05)。結論 采取舒肝理氣方對肝胃不和型慢性淺表性胃炎患者進行治療, 可以有效改善患者的臨床癥狀, 效果顯著, 值得推廣。

【關鍵詞】 舒肝理氣方;慢性淺表性胃炎;肝胃不和型;藥理學研究

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.31.066

慢性淺表性胃炎是由多種原因引起的胃黏膜慢性炎癥, 為臨床的高發病, 近幾年, 隨著飲食結構的改變, 慢性淺表性胃炎的發病率逐年增高, 由于青少年暴飲暴食, 該病的發病呈年輕化趨勢, 并且不接受正規的治療, 該病逐漸加重, 甚至會發生癌變, 因此積極早期的采取治療非常重要。在祖國醫學中歸于“胃脘痛”、“胃痞”范疇, 肝胃不和型是臨床上最常見的類型。目前西醫沒有徹底根治的辦法, 該病反復發作, 并且長時間用藥非常容易發生不良反應。因此, 作者收集2018年9月~2019年9月在錦州市中醫醫院的80例肝胃不和型慢性淺表性胃炎患者, 采取舒肝理氣方對其進行治療, 并且對其臨床有效率和藥理研究進行分析, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2018年9月~2019年9月在錦州市中醫醫院的80例肝胃不和型慢性淺表性胃炎患者, 隨機分為試驗組和對照組, 每組40例。對照組中男20例, 女20例;年齡20~60歲, 平均年齡(40.0±6.7)歲;病程2~15年, 平均病程(7.0±2.7)年;基礎疾病:高血壓5例, 糖尿病2例, 冠心病3例。試驗組中男19例, 女21例;年齡20~61歲, 平均年齡(41.0±7.0)歲;病程2~15年, 平均病程(7.0±2.7)年;基礎疾病:高血壓6例, 糖尿病2例, 冠心病2例。兩組患者性別、年齡、病程、基礎疾病等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 診斷標準 西醫診斷標準參照中國中西醫結合研究會《慢性胃炎的中西醫結合診治方案》[1]制定的本病診斷標準。中醫證候診斷標準《中藥新藥臨床研究指導原則》[2]制定肝胃不和證診斷標準。

1. 3 納入及排除標準 納入標準:①符合西醫慢性淺表性胃炎的診斷標準及中醫肝胃不和型證候診斷標準;②年齡在20~75歲。排除標準:①消化道有其他器質性病變患者, 精神障礙不能溝通者, 惡性腫瘤;②妊娠及哺乳期婦女;③不配合研究者, 不愿意參加者。

1. 4 方法 對照組采用常規治療, 泮托拉唑腸溶膠囊40 mg/次, 1次/d, 早餐前口服;枸椽酸莫沙必利片5 mg/次, 3次/d, 餐前服用;幽門螺桿菌(Hp)感染者加服阿莫西林膠囊, 500 mg/次, 2次/d。試驗組在對照組基礎上采用舒肝理氣方治療, 舒肝理氣方組成:柴胡20 g、姜半夏20 g、川芎20 g、延胡索20 g、莪術20 g、白芍20 g、黃芪20 g、炒白術20 g、木香5 g(后下)、蒲公英20 g、白花蛇舌草20 g、瓦楞子20 g(先煎)、烏賊骨20 g(先煎)、枳實20 g、甘草20 g。隨癥加減:噯氣比較明顯者加沉香10 g、旋覆花5 g;腹部脹滿者砂仁10 g、檳榔10 g;合并便秘者加大黃5 g、芒硝5 g;納呆食少者加神曲10 g、麥芽10 g。以上水煎服, 熬至100 ml, 分2次分服。療程為4周, 兩組患者在治療期間均調情志, 忌煙酒、濃茶及其他生冷辛辣之品。

1. 5 觀察指標及判定標準 比較兩組患者臨床療效及治療后胃鏡檢查情況。參照2003年制定的《慢性胃炎的中西醫結合診治方案》[1]及《中藥新藥臨床研究指導原則》[2]制定療效標準。療效判斷標準:①治愈:患者主要臨床癥狀及體征消失, 胃鏡檢查炎癥消失;②顯效:患者主要臨床癥狀及體征基本消失, 胃鏡復查膽汁返流減少2/3以上, 炎癥輕度減輕;③有效:患者主要臨床癥狀及體征基本好轉, 胃鏡復查膽汁返流減少1/2~2/3;④無效:患者臨床癥狀及體征無減輕, 甚至加重。胃鏡檢查情況包括水腫、黏液增多、充血糜爛、糜爛、返流等。

1. 6 統計學方法 采用SPSS23.0統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2. 1 兩組患者臨床療效比較 試驗組患者的臨床總有效率高于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

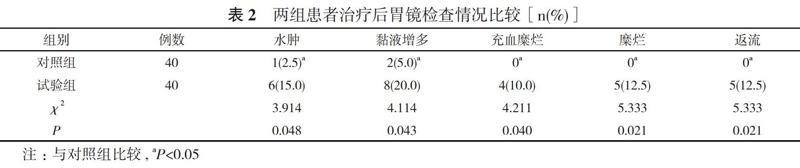

2. 2 兩組患者治療后胃鏡檢查情況比較 試驗組患者的水腫、黏液增多、充血糜爛、糜爛、返流發生率均低于對照組, 差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

3 討論

慢性淺表性胃炎為臨床的高發病, 青中年多見。該病可以由多種原因引起, 從而發生胃黏膜慢性炎癥。研究顯示, 80%以上的成年人都具有不同程度的慢性淺表性胃炎。最近幾年, 隨著經濟的發展, 人民生活水平的提高, 飲食結構和習慣改變, 該病的發生率又有所上升。如果患者得不到積極有效的治療, 會發展為萎縮性胃炎, 腸上皮化生, 嚴重者會發展為胃癌。主要的臨床表現為上腹部疼痛、食后飽脹等, 同時伴有不同程度的消化不良癥狀, 如噯氣、反酸、惡心、食欲減退等。胃鏡則主要表現為充血、水腫、出血, 甚至糜爛等胃黏膜炎性改變。目前該病的發病機制尚不明確, 慢性淺表性胃炎的表現多種多樣, 反復發作, 需要長期的用藥, 以應用胃酸抑制劑及胃黏膜保護劑等對癥治療為主[3]。目前該病的發病機理尚不明確, 并且反復發作, 停藥后復發率高, 長期服用副作用大, 在治療上有一定的難度, 并且缺乏特異性。

在古籍中沒有慢性淺表性胃炎的病名記載, 但是在祖國醫學中可以歸于“胃脘痛”、“胃痞”范疇, 《外臺秘要, 痛方》云:“之胃心痛也”, 《靈樞·邪氣臟腑病形》篇指出:“胃病者, 腹悶脹, 胃脘當心而痛。”這里指出胃脘近心窩處的疼痛為胃脘痛。主要的發病原因為情志不遂、飲食不節、勞逸失常, 導致肝氣郁結、脾失健運、胃脘失和、日久中氣虧虛, 從而引發種種癥狀。《素問·保命全形論》云:“土得木而達”;《血證論》言:“木之性在于疏泄, 食氣入胃, 全賴肝木之氣疏泄之, 而水谷乃化。”強調胃脘痛與肝密切相關, 胃的生理功能正常, 全部依賴于肝的疏泄功能通暢, 說明治療胃脘痛與疏肝有著密切的關系。《素問·舉痛論篇》說:“百病生于氣也。”指出了氣病的廣泛性。認為該病為“情志致胃病”, 而尤以“肝氣橫逆犯胃”更為突出。因此作者采取舒肝理氣方進行治療[4]。

本研究使用的舒肝理氣方中:柴胡解表退熱, 疏肝解郁, 升舉陽氣;姜半夏燥濕化痰, 降逆止嘔, 消痞散結;川芎活血行氣, 袪風止痛;延胡索活血, 行氣, 止痛;莪術破血行氣, 消積止痛;白芍養血斂陰, 柔肝止痛, 平抑肝陽, 止汗;黃芪健脾補中, 升陽興陷, 益衛固表, 利尿消腫, 托瘡生肌;炒白術健脾益氣, 燥濕利水, 止汗, 安胎;木香行氣止痛, 健脾消食;蒲公英清熱解毒, 消腫散結, 利濕通淋;白花蛇舌草清熱解毒, 利濕通淋;瓦楞子制酸止痛;烏賊骨固精止帶, 收斂止血, 制酸止痛, 收濕斂瘡;枳實破氣除痞, 化痰消積;甘草調和主藥。隨癥加減:對于噯氣比較明顯者, 沉香行氣止痛, 溫中止嘔, 納氣平喘;旋覆花降氣化痰, 降逆止嘔;對于腹部脹滿者, 砂仁化濕行氣, 溫中止瀉, 安胎;檳榔殺蟲消積, 行氣, 利水截瘧;對于合并便秘者, 大黃瀉下攻積, 清熱瀉火, 涼血解毒;芒硝瀉下攻積, 軟堅潤燥, 清熱消腫;對于納呆食少者, 神曲消食和胃, 麥芽疏肝解郁。以上藥物合用, 起到疏肝解郁, 和胃理氣, 止痛的作用。現代藥理研究表明, 柴胡具有抗炎、鎮痛、抗潰瘍、減少胃酸分泌作用, 川芎行具有抑制平滑肌細胞, 改善微循環的作用, 并且還可以增加胃、十二指腸黏膜的血流量, 有著非常好的保護胃黏膜作用;枳殼可以加快胃的排空以及增加小腸推動功能;白術可以有效的調節胃腸的運動功能, 蒲公英可以鎮痛, 還可以清除胃內瘀腫, 白花蛇舌草對慢性胃炎胃黏膜組織學的改變有修復功能, 對異型增生有一定的抑制效果, 且對Hp有一定滅活作用[5]。從本試驗可以看出, 試驗組患者的臨床總有效率為95.0%, 高于對照組的77.5%, 差異有統計學意義(P<0.05)。試驗組患者的水腫、黏液增多、充血糜爛、糜爛、返流發生率分別為2.5%、5.0%、0、0、0, 均低于對照組的15.0%、20.0%、10.0%、12.5%、12.5%, 差異均有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述, 采取舒肝理氣方對肝胃不和型慢性淺表性胃炎患者進行治療, 可以有效改善患者的臨床癥狀, 效果顯著, 值得推廣。同時本試驗也證明了中醫藥治療淺表性胃炎的可行性。

參考文獻

[1] 中國中西醫結合學會消化系統疾病專業委員會(2003. 重慶). 慢性胃炎的中西醫結合診治方案. 現代消化及介入診療, 2005, 10(3):18.

[2] 鄭筱萸. 中藥新藥臨床研究指導原則(試行). 北京:中國醫藥科技出版社, 2002:143-151.

[3] 李林華. 健脾清胃湯聯合奧美拉唑治療慢性淺表性胃炎51例. 光明中醫, 2018, 33(13):1949-1951.

[4] 張建華, 張善紅. 中醫辨證施護對慢性淺表性胃炎患者生活質量的影響. 光明中醫, 2017, 32(10):1515-1516.

[5] 王歡, 李成光, 李林. 加味四逆散治療肝胃不和型慢性淺表性胃炎的臨床療效觀察. 中醫藥導報, 2015, 21(7):65-66.

[收稿日期:2020-05-18]

作者單位:121000 錦州市中醫醫院藥劑科(李曉微);121000 錦州市中心醫院藥學部(石瑞君);

116600 遼寧中醫藥大學藥學院(楊欣欣)

通訊作者:楊欣欣