西南少數民族傳統村落文化建檔式保護模式研究

王萍 陳楚寒

[摘要]西南少數民族地區以傳統村落為母體集聚的文化資源數量豐厚、價值突出,其獨特性、多元性亟待保護。通過對西南民族地區傳統村落文化保護模式的梳理,從保護主體、對象、方式、范圍、優劣勢五個方面對比分析非遺保護模式、傳統村落名錄保護模式、生態博物館保護模式、村民自治式四種模式的成效與不足,進而在比較意義上論證對西南少數民族傳統村落文化實施建檔式保護的科學性、合理性和現實意義,希冀為西南少數民族傳統村落文化保護模式的優化提供借鑒。

[關鍵詞]傳統村落文化;文化保護模式;建檔式保護;西南少數民族

中圖分類號:J026文獻標識碼:A文章編號:1674-9391(2020)04-0095-07

基金項目:國家社會科學基金一般項目“西部少數民族傳統村落檔案管理與利用研究”(15BTQ083)階段性成果。

作者簡介:王萍(1969-),四川大學公共管理學院副教授,博士,碩士生導師,研究方向:傳統村落文化遺產保護、鄉村文化傳播;陳楚寒(1992-),四川大學公共管理學院研究生,研究方向:檔案學基礎理論研究,少數民族文化保護。四川成都 610064我國西南地區是少數民族種類分布最多且最集中的區域。在已公布的國家級傳統村落名錄中,西南少數民族傳統村落總數達1296個,①是中國少數民族傳統村落分布最集中、保存最完好、最具特色的地區。西南地區身處內陸,相較中部和東部更顯偏僻閉塞,少數民族文化資源豐富但經濟發展水平偏低,呈現出“富饒的貧困”狀態。但亦正因為如此,傳統村落的風貌才得以較完整地保存下來。許多少數民族世居于分布廣泛的村寨(落)之中,村落就是民族及其文化的所在地,作為“小聚居”的物態依托,其承載著西南少數民族的文化傳統和群體智慧。但隨著我國城鎮化的加速發展,許多少數民族村落逐漸嬗變、衰敗甚至消亡。由于村民文化自覺意識比較稀缺,加之地方經濟乏力,投入的搶救力量不足,少數民族傳統村落文化面臨生死困境。鑒于以上嚴峻形勢,從國家到地方層面,從政府職能部門到學術團體、事業單位、商業機構、民間志愿者、村民等都開展了傳統村落文化搶救保護活動,在活動進程中亦各自探索出各具特色的傳統村落文化保護模式。

模式是把解決某類問題的方法總結歸納到理論高度,用于指導同類問題實踐的一種理論方法,是解決某一類問題的方法論。[1]故此,對少數民族傳統村落文化保護模式的學理性探究即具備了引領性和方法論意義上的借鑒作用。目前對少數民族傳統村落文化保護模式的研究成果較少且主要分為兩類,一類是對傳統村落文化保護模式的總體性介紹,如寇小環總結和評價了生態博物館模式、中國歷史名鎮名村保護模式、“中國傳統村落”保護模式、少數民族特色村寨保護模式、非物質文化遺產保護模式。[2]陳曉華、程佳對活態保護模式、多元主體保護模式、文化生態保護區模式、文化建檔保護模式、文化旅游保護模式、分級分類保護模式展開研究。[3]李佳分析對比“行政保護”模式“以改促保”模式“活態傳承”模式在中外傳統村落保護工作中的運用。第二類則聚焦于具體模式的應用性研究。[1]如黃瀅、張青萍研究少數民族傳統村落的多元主體保護模式。[4]滕春娥(2017)初步探討了建檔式保護模式在傳統村落保護中的運用。[5]

上述成果雖已基本覆蓋當下傳統村落文化保護模式,但不足之處一是缺乏對已有模式普適性與特殊性、活態性與生長性、優勢與不足等特質的對比研究,因而缺乏從對比中抽象提煉最佳文化保護模式應含要素的研究成果;二是對少數民族傳統村落特有的文化氣質、文化樣式及當下的文化留存現狀關注不夠,在探索科學性與適宜性俱佳的少數民族傳統村落文化保護模式時,未能結合少數民族傳統村落文化實際進行充分的論證。故此,課題組在對貴州、云南、四川等少數民族傳統村落調研考察的基礎上,運用比較研究法分析當下在西南少數民族傳統村落文化保護活動中幾種主要保護模式的優劣,提出最適用于西南少數民族傳統村落文化保護的應是建檔式模式的觀點,并進行論證,以期對西南少數民族傳統村落文化保護提供方法論意義上的參考。

一、西南少數民族傳統村落文化保護模式比較

在上述學者研究成果提及的諸種模式中,中國歷史名鎮名村保護模式、少數民族特色村寨保護模式屬精品式保護,因入選村寨數量偏少,保護范圍有限,不具備普遍性,故不納入本文研究范疇。目前西南少數民族傳統村落文化保護模式有:非物質文化遺產保護模式、傳統村落名錄制保護模式、分級分類保護模式、文化生態保護區模式、生態博物館模式、活態保護模式、文化旅游保護模式、多元主體保護模式以及極具文化自我拯救特色的村民自治式文化保護模式。

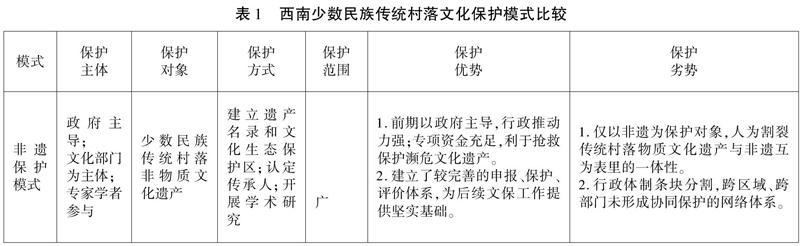

由于西南少數民族村落非物質文化遺產豐富,因而非物質文化遺產保護模式是最常見和極具民族特色的保護方式。文化生態保護區模式、生態博物館模式、活態保護模式的理念基本相同,文化生態保護區模式最典型的呈現是設立生態博物館,本質上仍屬劃區、實體保護范式;活態保護模式則更強調以“活態”理念為引領,力主村民文化自治,使村域文化保護與農耕生產、村居生活同步進行;分級分類保護模式是名錄制保護分批次、遞進式保護的一種體現;文化旅游保護模式從嚴格意義上來講僅停留在理想層面,可操作性欠佳。就目前旅游業的發展而言,外來文化的涌入對少數民族傳統文化更多的是沖擊,經濟發展和文化保護的矛盾始終存在;多元主體保護模式更多還停留于理論探討,與各模式均有聯系。基于保護模式的廣泛運用性和特色性考量,現選取以下四種西南少數民族傳統村落文化保護模式進行比較(見表1)。

劣勢非遺保護模式政府主導;

文化部門為主體;

專家學者參與少數民族傳統村落非物質文化遺產建立遺產名錄和文化生態保護區;認定傳承人;開展學術研究

廣1.前期以政府主導,行政推動力強;專項資金充足,利于搶救保護瀕危文化遺產。

2.建立了較完善的申報、保護、評價體系,為后續文保工作提供堅實基礎。1.僅以非遺為保護對象,人為割裂傳統村落物質文化遺產與非遺互為表里的一體性。

2.行政體制條塊分割,跨區域、跨部門未形成協同保護的網絡體系。名錄制保護

模式住建部門為主體具有較高保護價值的少數民族村落普查、完善村落信息檔案,建立各級傳統村落名錄,編制村落保護發展規劃。

廣1.由政府部門牽頭推進,可在前期評選時發揮積極的示范作用,提高地方村落保護的積極性。

2.評選流程規范,集中采集和保存數據,有利于后續工作開展。

3.分批次申報評選,擴大了傳統村落文化的保護范圍。

1.入選村落數量眾多,保護范圍廣而雜,牽涉部門眾多,后期保護工作較難協調。

2.與“精品式”保護不同,尚缺法規保護及后續資金投入。

3.強調對村落建筑等物質文化遺產的保護,缺乏對非物質文化遺產的內涵挖掘。

生態

博物

館保

護模

式外來

專家、

本地

村民自然和人文環境都相對封閉的少數民族村落外部援建,專家駐村指導村民進行文化展示和傳承等。

小1.能較生動、原始地展現傳統村落的自然、文化遺產。

2.吸引獵奇游客,短期內有利于區域的經濟發展。1.未形成系統詳實的文獻、圖片、錄像等資料;2.短期引起外界關注和文化資本注入反而擾亂村落原有文化生態。

3.覆蓋范圍有限,與傳統村落宏大體量的保護需求不相匹配。

村民

自治

式保護模式村落

原住民

原住民世居村寨的物質和非物質文化遺產自編村史村志、培養文化傳承人、建立文化研習所傳習等。

小1.還權于民,給予村民自主決定文化留存對象及記錄方式的權利。

2.在村落文化保護活動中親身參與,促進對村落文化的自珍自愛及文化意識的覺醒。

3.文化搶救保護目標一致下的共同行為有助于培育村民的公共意識和村寨共同體意識,產生凝聚力和向心力。1.村民自身的文化記錄能力及外界資助有限,至今仍處于小范圍樣本式探索階段,影響力和影響范圍較小。

2. 缺乏對文化有效傳承和利用的專業指導,如一些沒有文字的民族,僅依靠口耳相傳易使文化內涵產生異化。

二、西南少數民族傳統村落文化建檔式保護的應然

上述在西南少數民族傳統村落文化保護中運用的模式或多或少都存在或影響力不足、或落地效果不好、或耗時長,短期內難見成效等問題。相較而言,目前在傳統村落文化保護實踐中日漸普及但學術研究少有關注的建檔式文化保護模式既具比較優勢,又特別契合西南少數民族傳統村落文化留存現狀,應該在實踐中充分推廣。

作為文化遺產保護的一種手段,建檔式保護源于二十世紀五十年代日本的非物質文化遺產保護實踐。建檔式保護指通過前期普查,主要運用收集文化遺產原生檔案材料和建構文化遺產衍生檔案的手段,記錄文化遺產存留情況并用文字、圖片、音像等方式將文化遺產中無形的文化因子轉化為有形的信息記錄從而保留并傳承。其關鍵要素是文化遺產檔案的建立、管理和開發利用。

(一)建檔式保護具有在地適應性和一定的比較優勢

從當下西南少數民族傳統村落文化岌岌可危的生存態勢和可投入的人力、物力、財力等資源數量和可能性來看,對少數民族傳統村落文化實施建檔式保護具有一定的比較優勢。與非遺保護模式相比,建檔式保護的文化對象范圍更廣,是對包括村寨物質文化遺產和非物質文化遺產在內的村寨文化遺產進行整體性保護。名錄制保護與建檔式保護存在部分工作重合,因對傳統村落文化遺存的普查登記及申報都會涉及建立普查檔案和申報檔案。但普查檔案和申報檔案形成主體單一,建檔方式固定化、程式化;而后者形成主體多元且建檔方式更靈活。相較于名錄式保護前期的深入摸底調查,層層上報參評,建檔式保護需要的人力、物力相對較少,前期準備時間不長,建檔主體可多元且可分期分批進行,見效更快;保護范圍更為寬泛,更符合文化動態的發展需要,形成范例后更適合全面推廣。與生態博物館式保護模式相比,建檔式保護模式一是保護范圍大大拓展,二是對村寨文化遺產的記錄和傳播能力均強于前者。與村民自治式文化保護相比,建檔式保護模式既克服了其影響力和影響范圍有限的缺點,又整合了其文化自書寫的特色(因部分建檔式保護實踐就是由村寨原住民完成的)。

(二)瀕危少數民族傳統村落文化遺產急需通過建檔記錄固化

為瀕危文化遺產建檔是國際慣例。如2001年,面對瀕危的印度卡提亞達姆梵劇,UNESCO的第一個保護方案就是建立卡提亞達姆梵劇檔案和資料館,以保留可資參考的文化訊息。[6]馮驥才先生認為,檔案的制作和留存是中國傳統村落保護的首要任務,檔案是傳統村落身份的見證,更是傳統村落保護與研究工作的重要平臺,可讓我們告別非遺沒有檔案的尷尬局面。特別是少數民族傳統村落中有的非遺文化事象,由于其生發的土壤和環境隨著社會變遷已然改變甚至消失,無法以人工干預的方式強行挽留。如“藤草欏鼓”曾流行于土家族民族區域,它本是土家族群眾集體出工時為了調節勞逸、提高工效的一種歌舞娛樂活動,是一種獨特的民族民歌藝術形式,但隨著農村家庭聯產承包責任制的實行,集體出工的現象已基本消失,因此,“薅草欏鼓”已喪失了存在的經濟基礎,其結果也必將是走向消亡。[7]再者,西部大多數少數民族由于沒有文字,其文化傳承依靠口傳心授。一些族源傳說、非遺工藝、宗教儀式等僅有村寨的寨老、畢摩(宗教領袖)等德高望重的老人知曉和掌握,如果不及時通過對口述、演示的筆錄、錄音、錄像等檔案化方式轉錄固化,這些珍貴的文化遺產完全有可能隨著老人的逝去而永遠消失。還有部分傳統村落早已高度“空心化”,幾成空城,老宅年久失修,搖搖欲墜,喪失了適宜人居的條件;一些在極少數傳統村落里僅在極小范圍內使用的民族語言;一些確實失去了傳承基礎的少數民族民間工藝目前面臨的首要任務已不是起死回生,而是在徹底消失之前,用檔案將其固化下來,在村落發展史上留下痕跡。一方面,為它們在中國民俗文化史上留下曾經存在過的痕跡和留出應有的文化地位;另一方面,可保持歷史和文化的連續性,避免出現斷層。“對那些現實中已經消逝的民俗現象,不要說在生活中,就是在檔案里也難以尋覓其芳蹤,那是文化的悲哀”。[8]

(三)可盤清少數民族傳統村落文化遺存的情況

通過建檔式保護的前期普查工作,可對少數民族傳統村落散存的物質和非物質文化遺產進行一次全面的摸底盤點,在摸清家底的情況下才能科學開展后期的保護工作。之前針對傳統村落文化的普查也開展過數次。如文物部門對村落里符合文物條件的文化遺產、文化部門對村落里的非物質文化遺產、住建部門對村落的實體建筑等都基于各自的工作目的、技術條件、經費情況進行過或深或淺的調查摸底,但由于分屬于不同的政府職能部門,普查結果并未互聯互通,更談不上在整合基礎上全面系統揭示村落文化全貌,導致查了又查,村落文化遺產總盤子仍然不明晰。此外,住建部門、文物、文化部門采集的傳統村落數據迄今為止都匯入了各自的部門信息管理系統,服務于各自的行政管理職能,并不承擔提供公眾利用的義務,導致經普查形成的村落檔案信息無法實現價值最大化,而建檔式保護雖然建設主體是多元的,但建檔成果是共享的,對社會公眾是開放的,是能夠使建檔式保護方式效益最大化的。

(四)建檔式保護成果可發揮多元作用

1.切實提高少數民族傳統村落保護質量

傳統村落檔案不僅在申請評定階段可提供真實可靠的評審依據,而且在編制保護發展規劃和后期保護項目的實施與監督工作中,可通過其全面準確掌握村落既有文化資源、村民生活、建筑現狀,能有效避免前期規劃與后期拆遷、建設、管理、招商等環節的脫節。保護發展規劃是傳統村落未來的發展藍圖,它規約著傳統村落保護資金的使用、村落建筑維護的技術要求、村落保護各方力量的權責關系等,對村落面貌起關鍵作用。因此,在制定保護發展規劃時必須要明確村落的歷史文化價值,把握村落保護面臨的具體問題,進而提出有見地的思路。傳統村落檔案匯聚了反映傳統村落的形成歷史、重要事件、演變過程、物質和非物質文化遺存等諸多材料,可據此解讀村落歷史,總體掌握當地的自然與人文情況,總結村落智慧和傳統文化;對難以確定價值的遺跡可從檔案提供的多方材料中比較甄別,從而加以準確判定。總之,通過檔案來把握傳統村落核心價值,方能在規劃中保持村落文化價值的真實性、完整性和可持續性。

對村落文化真實性、完整性的要求不僅體現在規劃編制階段,在傳統村落保護階段,對這一要求的貫徹執行是維護村落原貌、護持村落本真精神的重要方式。傳統村落建筑因年代久遠,垮塌或殘損幾乎不可避免,但如果在檔案里及時、真實、完整地記錄其樣貌,日后也能憑據檔案記錄重建或修補,避免出現與原建筑南轅北轍,與周邊環境格格不入的偽古建筑被建造出來,也可以通過復原以前舊建筑樣式,以建模方式連續展示村落建筑演變的過程,這也是為什么傳統村落保護和發展專家指導委員會、政府主管部門和工作組在第一批中國傳統村落評選結束之后不久達成共識,要求所有入選名錄的傳統村落都要建立檔案,并對檔案內容和格式做出詳細規定。[9]

2.助力少數民族鄉村文化振興

日前發布的《鄉村文化振興規劃(2018-2022)》要求實施農耕文化傳承保護工程,深入挖掘農耕文化中蘊含的優秀思想觀念、人文精神、道德規范,充分發揮其在凝聚人心、教化群眾、淳化民風中的重要作用。上述中國傳統核心價值觀同樣深深根植于我國西部少數民族傳統村落。不僅在村落選址上講究與自然和諧相融,而且人與人之間歷來秉持德業相勸、過失相規、禮俗相交、患難相恤的人倫觀和價值觀。如我國西南少數民族村寨自治傳統頗為悠久,歷史上曾訂立過各種款約。經協商訂立的村規民約在村中約束力極高,“在我們眼中,與憲法一樣。”這種公認一致的規矩可稱之為“地方性共識”,它包含價值與規范,是村民行為的釋義系統和規范系統,由它來形塑村民的行為邏輯。又如苗族由于歷史上長期受主流文化排擠,一路遷徙流轉,往往只能選擇在寒山惡水的惡劣環境棲息,其自我管理和自我教化對維持整個族群的生存繁衍就顯得尤為重要。由于苗族村寨長期缺乏正統教育機構,對青少年的人格培育和倫理教育只能另辟蹊徑,主要由長期流傳于田野阡陌間的民間故事發揮教化作用。在鄉村文化振興的文化戰略中,如果能通過檔案手段系統梳理、總結、鉤沉出少數民族村寨的鄉規民約、宣揚“揚善懲惡”有教化功能的民間故事等傳統農耕文化精髓,并將之發揚光大,無疑有益于營造和美愉悅的鄉居環境,助力實現少數民族聚居區鄉村社會的“善治”,為探索我國當前基層社會治理提供新視角。[10]

3.助力少數民族鄉村經濟振興

近年來,以古村落為主體的鄉村游勢頭強勁。據報道,“十二五”期間,主打原生態民族文化旅游的黔東南接待游客達1.56億人次,旅游總收入達1307億元,游客總人數和旅游總收入年均分別增長24.4%和28.7%。其中接待境外游客達102萬人次,占全省境外游客的26%,年均增長18.6%。[11]人們的旅游模式已逐漸從以前的“打卡”游向體驗探尋轉化,由感官滿足向精神滿足提升,以古村落為主體的旅游熱點地區往往具有鮮明的文化特征,如云南、貴州、西藏、青海、新疆等邊遠省份,少數民族聚集地區的旅游熱度要高于純粹以山水景觀為主的地區,這體現了民族文化的巨大魅力。但是,民族文化畢竟散落范圍很廣,特別是人口眾多的少數民族在其聚居地創造傳承的民族文化不可避免地存在同質化現象,如何同中求異,充分發掘本地文化特色,打造排他性的旅游競爭力成為地方政府亟待思考的問題。例如徽州地區文化底蘊深厚,傳統村落數量眾多且各具特色,水嵐村在老徽州眾多村落中,無論是歷史悠久度還是鄉土建筑的精美度都不算突出,令其脫穎而出的是安徽電視臺挖掘出的該村村民詹慶良寫的日記。該日記真實記錄了 1949 年前后婺源、徽州乃至傳統中國社會下層民眾的日常生活。安徽電視臺以此為藍本,配以水嵐村的古建筑制作了電視片《水嵐村紀事:1949 年》,隨著電視片的播出,水嵐村一夜成名,有了歷史縱深感和充滿煙火氣的市井生活感加持,其在短期內迅速成為古村游熱門景點。可見發掘古村落歷史文化對古村落層次提升的重要作用。[12]具體而言,以檔案支撐的歷史和文化講述既有深度又有可信度,有利于打造深度旅游的看點和亮點,增強少數民族文化特質。根據檔案史料進行修復和開發的村落建筑,可最大限度地復原其歷史風采,以古拙簡逸之風描摹民族村寨文化氣質。根據檔案史料整理復現的民族節日、民俗活動、民間工藝才有可能“原汁原味”地烘托真正的少數民族風情,擺脫進村必掛紅燈籠、“三日一小節,五日一大節”“進寨就當新郎、進洞房”等生硬、尷尬、粗鄙的偽民俗、假風情,以此大力發展招得來、有得看、留得住的鄉村旅游,增加游客吃、住、行、游、購、娛的消費以此增加農民特別是貧困人口的收入,為脫貧攻堅提供支撐點。

4.留存民族集體記憶

“充滿瑰麗奇想的神話、先民開疆拓土的壯烈故事、體現民族睿智的典籍、歷經歲月滄桑存留下來的格言、膾炙人口世代流傳至今的詩歌、小說、戲曲、演義和軼聞都是民族集體性記憶的具象表現形式,這種集體性記憶的內涵、風格和強韌性構成了一個民族的精神素質,即民族性。”[13]檔案具有社會記憶屬性。一方面,作為一種固化信息,少數民族傳統村落檔案記錄著村落的物質文化和非物質文化,是村落民族集體記憶的重要形式之一。另一方面,作為村落信息的物質載體,少數民族傳統村落檔案亦是構建和傳承村落民族集體記憶的工具和媒介,是保護過去、記錄現在和聯系未來的橋梁。”[14]

5.保護文化多樣性

2001年聯合國教科文組織發布世界文化多樣性宣言,指出“文化多樣性是交流革新和創作的源泉,對人類來講就像生物多樣性對維持生物平衡那樣必不可少”,2005年《保護文化內容和藝術表現形式多樣性國際公約》面世,重申文化間的平等對話的重要意義,強調對原生態文化和本土文化的保護。對少數民族傳統村落開展建檔式保護的根本目的即是用檔案手段固化記錄少數民族多元文化的淵源和脈絡,解決“從哪里來”的問題。在尋求“到哪里去”的答案過程中,幫助族群運用先民的哲學和生活智慧,在當下重塑對民族生活方式和民族文化的自信,明晰族群在中華文化多元一體格局中的定位,以捍衛民族文化邊界并主動融入中國乃至世界文化生態的方式發展多元文化。

三、結語

綜上,對少數民族傳統村落而言,既要搶救性存儲其文化內容,又要活態化重現其文化內涵。基于這樣的實踐需求,建檔式保護成為搶救式保護與活態保護的首選措施。運用檔案的固化作用,將其原貌予以記載并妥善保存;基于檔案記憶屬性,儲存并觸發村落集體記憶;利用數字化采集及開發利用技術,活態重現傳統村落原貌。其具有較強的社會需求性,也具有較強的可操作性。需要指出的是,少數民族傳統村落文化量大面廣,采集難度大;傳統村落文化建檔式保護參與主體眾多,尚缺乏多元主體合作機制;傳統村落文化數據來源復雜,尚缺乏統一的標準規范;村民在建檔式保護中的文化主體地位仍未得到應有的體現。以上問題的解決之道仍需實踐層面的反復探索和學術研究的及時跟進。

注釋:

①數據統計結果來源于住建部網站;少數民族傳統村落是指少數民族人口達到總人口30%以上的傳統村落。

參考文獻:

[1]李佳.傳統村落保護模式研究:基于中外案例的比較[D].南京農業大學,2016(5):23.

[2]寇小環.貴州民族文化保護發展模式評述[J]. 貴州民族研究, 2017 (7):151-154.

[3]陳曉華,程佳.文化傳承視角下我國傳統村落保護發展研究述評[J].淮北師范大學學報(哲學社會科學版), 2018 (4):112-118.

[4]黃瀅,張青萍.多元主體保護模式下民族傳統村落保護[J].貴州民族研究 ,2017(10):107-110.

[5]滕春娥.集體記憶視閾下傳統村落文化建檔實踐問題探究[J]. 蘭臺世界, 2017(7):22-25.

[6]何曉麗,牛加明.三維數字化技術在非物質文化遺產保護中的應用研究——以肇慶端硯為例[J].藝術百家,2016(3):231-233.

[7]周興茂,周丹.關于非物質文化遺產保護與傳承的幾個基本問題[J].西北民族大學學報(哲學社會科學版),2007(1):63.

[8]楊景春.民眾檔案和檔案中的民俗[J].忻州師范學院學報,2012,28(2):66-69.

[9]羅德胤.傳統村落:從觀念到實踐[M].北京:清華大學出版社,2017:147.

[10]肖遠平,奉振.苗族民間故事善惡觀與基層社會治理研究[J].貴州民族研究,2016,37(12):48-52.

[11]讓傳統村落“活”起來——看傳統村落保護與發展的黔東南實踐[EB/OL].(2016-10-13)[2018-12-16]http://news.gog.cn/system/2016/10/13/015159167.shtml.

[12]洪光華.淺議民間檔案的開發利用與鄉土旅游的發展[J].云南檔案,2012(4):44-45.

[13]徐川.記憶即生命[C]//夏中義.大學人文讀本:人與國家[M].南寧:廣西師范大學出版社2002:7.

[14]中國城建檔案代表團.第十五屆國際檔案大會及其學術動向[J].城建檔案,2004(5):9-12.

收稿日期:2019-12-10責任編輯:許瑤麗

- 民族學刊的其它文章

- The Economic Rationale in the EcologicalCustomary Law of Ethnic Minorities

- 西部民族地區法制政府建設的基層實踐

- 通過科學立法促進民族交往交流交融的法理探討

- The Inheritance and Innovation of the ArchitecturalArt Form of Folk Houses with theBai Traditional Characteristics in the Erhai Lake Region

- The Reform of the Urban Housing System and Improvement of the Urban Residential Environment in Tibet

- Research on the Archiving Protection Model for TraditionalVillage Culture in Southwest Ethnic Minority Areas